未来の移動を支える!北信越の交通系スタートアップたち

日本の交通インフラは、老朽化・人手不足により維持が困難となっています。

そのような課題を解決のために、交通系スタートアップが日本国内でも多数登場しています。しかし、それらのスタートアップの多くは東京に一極集中しています。

このような状況の中でも、東京にありながら地方で活躍する企業や、地方発のスタートアップが登場してきました。

MaaSという市場

交通インフラの交通網を支える仕組みとして、MaaSがあります。

MaaSとは”Mobility as a service”の略称です。海外の代表例として「Uber」などが該当します。

そして、この市場も成長が見込まれています。矢野経済研究所の調査によると、2030年までに国内MaaS市場は1兆7,188億円に達すると考えられています。日本国内でもMaaSのスタートアップは多数登場し始めています。

<関連・参考文献>

国内発のMaaSベンチャー・スタートアップ企業一覧【厳選20社】 コンサル転職&ポストコンサル転職のアクシスコンサルティング【公式】 (axc.ne.jp)

国内MaaS市場に関する調査を実施(2023年) | ニュース・トピックス | 市場調査とマーケティングの矢野経済研究所 (yano.co.jp)

交通インフラの課題

日本の交通インフラを取り巻く課題は多数存在します。しかし、それらを解決するための十分な対応までには至っていません。

例えば道路橋に注目すると、NHKによる調査では、補修が必要なうちの53%が補修が未実施となっています。

<出典>

インフラ老朽化「直せない」道路が増加 データ分析から判明 | NHK | ビジネス特集

このような課題以外にも、様々な問題があります。その課題として、老朽化・人手不足・採算の低下などの問題が存在します。

老朽化

経済成長に伴い整備された社会の基盤は50年以上が経ち、金属の腐食やコンクリートのひび割れなどで劣化しています。これらの劣化が放置されれば、命にかかわる大事故や日常生活への支障が発生する可能性があります。小規模な問題も日々起きており、対策が急務です。未対応のままでは、将来的な大規模な事故が懸念されます。

人手不足

交通インフラに関連する人手不足は以下のものがあります。

(1)インフラ整備を担う建設業就業者の減少

(2)自治体内での専門家の不足

(3)バス・タクシー運転手の不足

(1)インフラ整備を担う建設業就業者の減少

老朽化した交通インフラを整備するための人員が不足しています。現在、建設業に従事する人数は年々減少しています。2022年における建設業就業者数は479万人、産業全体に占める割合は7.1%です。これに関連する事柄として、2024年4月現在でも、2025年開催予定の大阪万博は建設業者の数が不足しており、開催が危ぶまれています。

<出典>4. 建設労働 | 建設業の現状 | 日本建設業連合会 (nikkenren.com)

(2)自治体内での専門家の不足

また、自治体の専門家も不足しています。一部の自治体では、専門知識がいる道路維持管理の業務の人員が足りず、ほぼ1人で担っている自治体もあります。

そのような事例として、山形県遊佐町があります。この自治体では、道路橋を直したくても直せないという現状があります。

山形県遊佐町地域生活課土木係 太田好光 主任

「町としてもできるものなら何とかかなえたい。しかし、今の町の予算規模や人員の状況では、どうしても難しいというのが実情でした。この状況の中で身動きがなかなか取ることができず、今日に至ってしまった」

(3)バス・タクシー運転手の不足

都心部でも地方でも、タクシー・バスは私たちの日常生活を支える交通インフラです。しかし、その数や担い手は減少傾向にあります。

▼タクシー運転手の数

<出典>タクシー運転手 4年で2割減 コロナや高齢化による離職が背景に | NHK | 新型コロナ 経済影響

バス業界も同様に人手不足です。 地域公共交通総合研究所が2023年11月、日本バス協会の会員企業に行なったアンケート結果によると、回答した68事業者の99%が「運転手が不足している」と答えました。

<参考文献>

人口減少による採算の低下

『輸送密度』が2000人に満たない路線は、どのような形にしても黒字化は非常に難しい状況とされています。

「輸送密度」とは、鉄道1キロメートルあたり、1日に平均何人を輸送したかを示す、鉄道経営にとって重要なデータです。

35年前の旧国鉄民営化の際、赤字の地方路線を廃線にするかどうかの境目になったのは「輸送密度4000人」でした。

そして、その境界にある路線の数は年々増えています。

<出典>地方鉄道“存続の危機” ~どう維持する“地域の交通”~ | NHK | ビジネス特集

<出典>地方鉄道“存続の危機” ~どう維持する“地域の交通”~ | NHK | ビジネス特集

北信越で活躍する交通系スタートアップ

交通系スタートアップは主に2種類存在します。

(1)MaaSのような乗り物を中心としたサービスを提供する企業

(2)道路などの交通インフラを対象としたサービスを提供する企業

以下では、北信越で活躍している企業の具体例を紹介します。

出光興産(株)/(株)アーバンエックステクノロジーズ (東京)

会社HP:出光興産 (idemitsu.com)

会社HP:UrbanX Technologies – 低廉迅速な都市のデジタルツイン構築によって都市の課題解決を図ります (urbanx-tech.com)

何をしている会社?

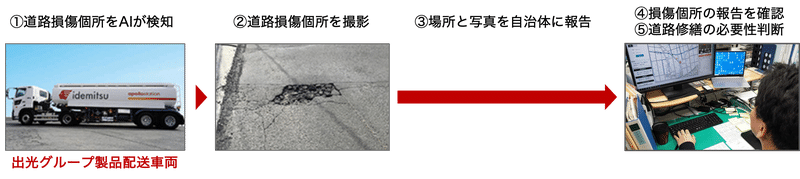

アーバンエックステクノロジーズの特徴は、路面解析技術を活用した道路損傷把握です。 この技術を駆使して道路の損傷状況を把握することで、持続可能な道路インフラの維持管理に貢献しています。

この企業は、福井県が主導している支援プロジェクトに採択されています。

⇩詳しくはこちらから

最終審査を実施し、6つの採択プロジェクトを決定しました。ついに事業実証期間に入ります。|CO-FUKUI 未来技術活用プロジェクト (note.com)

【採択企業紹介】デジタル技術と出光興産の配送ネットワークを活用した道路損傷把握の効率化 出光興産株式会社|CO-FUKUI 未来技術活用プロジェクト (note.com)

事業内容(アーバンエックステクノロジーズ)

「Road Manager」の運営:「道路損傷による事故を未然に防ぎたい道路管理者」向けの「AIによる道路損傷検知サービス」

また、今回福井県で採択された事例は、大企業とスタートアップによるオープンイノベーションでもあります。

株式会社アーバンエックステクノロジーズが提供するAIによる日常道路損傷点検サービス「Road Manager」を採用し、出光興産が保有・契約する配送車両にスマートフォンを設置、専用のアプリから撮影を行い、そのデータを分析します。燃料も重要なインフラのひとつであり、毎日あらゆる場所へ配送する必要があり、その移動を上手く活用した取り組みとなっています。

特筆コメント!

車・ドライブレコーダーにアプリを付け加えることで、道路の状況を読み取るサービスを提供しています。今回はエネルギー配送者に取り付けを行いましたが、これを運送業者や、家庭で使われている乗用車への利用も考えられます。これまで収集されなかったデータが蓄積されることで、安全性・利便性の向上が期待できます。

そのような事例として、航空業界があります。航空業界は、他の業界と比べて事故の再発率が低いです。その理由は、徹底的なデータ分析にあります。

空の世界の常識を地上でも適用し、交通事故率を各段に減少させることができる未来も近いかもしれません。

株式会社TRILL.(長野市)

何をしている会社?

特徴は、日常から使える地方特化型カーシェアによる交通インフラ創出です。 地方エリアにおいて、車社会の中で車両を持っていない人々にカーシェアを提供することで、移動の自由を広げ、地域の交通インフラを支えています。

事業内容

カーシェアリングサービス「OURCAR」の運営

特筆コメント!

目指すところとしては、シェアバイクのような立ち位置が想定されます。

エスイノベーションの拠点がある新潟市にも、シェアバイクが設置されています。使うまでは「よくわからない」となりますが、使い始めてからは便利さ・値段の安さ・快適さを強く実感できます。将来的に交通手段に対する考え方は、2~3km圏内ほどであればシェアバイク、それ以上となればシェアカーという未来になっていく予感があり、その実現に大きく貢献する企業の1つです。

(株)OZ1/SWAT Mobility Japan(株)(東京)

会社HP:OZ1 – 社会構造をイノベーションするスマートシティを

会社HP:SWAT Mobility

何をしている会社?

OZ1:

データ連携・サービス統合を行うことで人・企業・行政が連携できる環境を構築するためのサービスを提供する企業です。

SWAT Mobility Japan:

SWAT Mobilityは、最小の車両台数で、複数の乗客を効率良く相乗りさせる高精度のルーティングアルゴリズムを保有し、オンデマンド相乗りサービスを世界7カ国 (シンガポール、日本、フィリピン、タイ、ベトナム、インドネシア、オーストラリア)で展開しています。

事業内容

OZ1:

「JP‐Link」:Web3を実装した安全な分散型データ連携基盤

「Personal-Link」:利用者がIDの管理、データ、サービスの管理を行う為の管理ツール

「UAX-Link(ワックスリンク)」:スマートシティ向けサービスを統合アプリで整理するアプリケーション

▼Personal-Link

▼UAX-Link(ワックスリンク)

SWAT Mobility Japan:

オンデマンド相乗りサービス

▼オンデマンドバス 公共バス向けサービス

また、これらの企業は福井県が主導している支援プロジェクトに採択されています。

2024年春に北陸新幹線が福井県に延伸され、都市は観光地として注目を集めています。新駅開業により交通の要衝が増え、二次交通の需要が予測されますが、運転手不足や予測困難な出来事により、最適な二次交通整備には課題が残っています。その解決のためのサービスを、現在福井県にて実証実験しています。

⇩詳しくはこちらから

最終審査を実施し、6つの採択プロジェクトを決定しました。ついに事業実証期間に入ります。|CO-FUKUI 未来技術活用プロジェクト (note.com)

【採択企業紹介】利用者も交通事業者もメリットが生まれる交通と人流のデータ活用 株式会社OZ1/SWAT Mobility Japan|CO-FUKUI 未来技術活用プロジェクト (note.com)

特筆コメント!

人口減少社会において、これまでの公共交通機関を維持するのは困難になっています。では、どの程度の規模が最適なのか?という質問に答えるためにもデータ蓄積とその分析が必要です。この2社の取り組みが、これからの交通インフラの在り方に希望を感じさせます。

また、SWAT Mobilityは最小の車両台数で、複数の乗客を効率良く相乗りさせる高精度のルーティングアルゴリズムを保有し、オンデマンド相乗りサービスを世界7カ国 (シンガポール、日本、フィリピン、タイ、ベトナム、インドネシア、オーストラリア)で展開しています。

このように世界で活躍できるスタートアップが日本から台頭してきています。

通院サービス株式会社

HP:通院サービス株式会社 | 相乗りタクシーでドアtoドアの通院サービス

何をしている会社?

高齢者向けに革新的なサービスを提供する企業です。同社は、『定期的な移動を共同購入できるサービス』を提供し、高齢者にドア to ドアの通院サービスを提供しています。このサービスは、特にスマホが使えない高齢者やその支援者に向けて設計されています。

事業内容

相乗り通院サービス: 参加者が最初に通院したい目的地を決め、その情報をもとに相乗り可能なタクシーを手配するサービスです。

特筆コメント

相乗りタクシーサービスは、高齢者の通院サポートにおいて画期的な解決策を提供しています。従来の交通手段では難しかった、遠方の医療機関へのアクセスや通院のたびに発生する高額な交通費など、これまでの課題に対処するための新しい方法です。

このサービスは高齢者が安心して通院できる環境を整え、健康維持に寄与するものと言えます。また、スマホが使えない方々にも対応するため、デジタル格差を埋める視点からも注目されるべきです。

これにより、高齢者の移動の不安を軽減し、地域全体の医療アクセス向上に寄与することが期待されます。相乗りタクシーサービスは、未来の高齢者支援サービスの一翼を担いつつ、社会の健康と福祉に寄与していると言えるでしょう。

おわりに

今回は北信越地域で活躍している交通系スタートアップを紹介しました。交通系スタートアップは採算性の難しさから、参入障壁が高いとされています。テレワークが普及し始めたとはいえ、まだまだ交通インフラは私たちの生活になくてはならないものです。

交通系スタートアップが東京だけではなく、地方でも登場してきていることは地方創生の大きな助けになります。

<参考文献>

コロナ禍明け利用者増えるも配車が追いつかない…深刻な人手不足のタクシー業界「2024年問題」も背景に【福岡発】|FNNプライムオンライン

過疎地域における地域公共交通の現状と課題 000569916.pdf (soumu.go.jp)