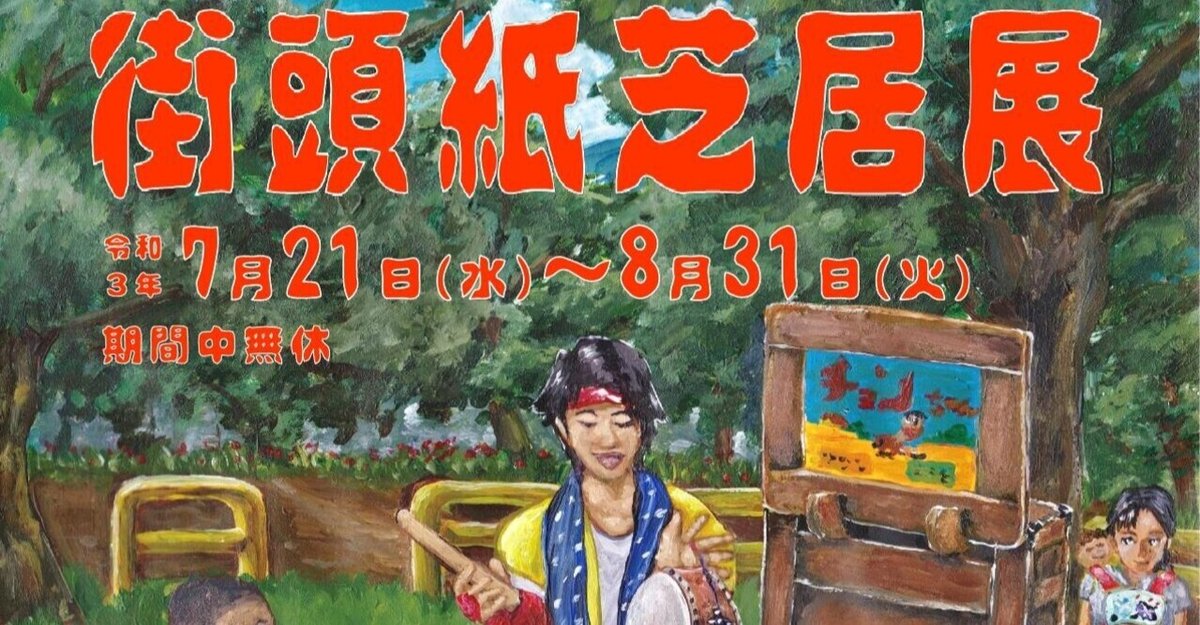

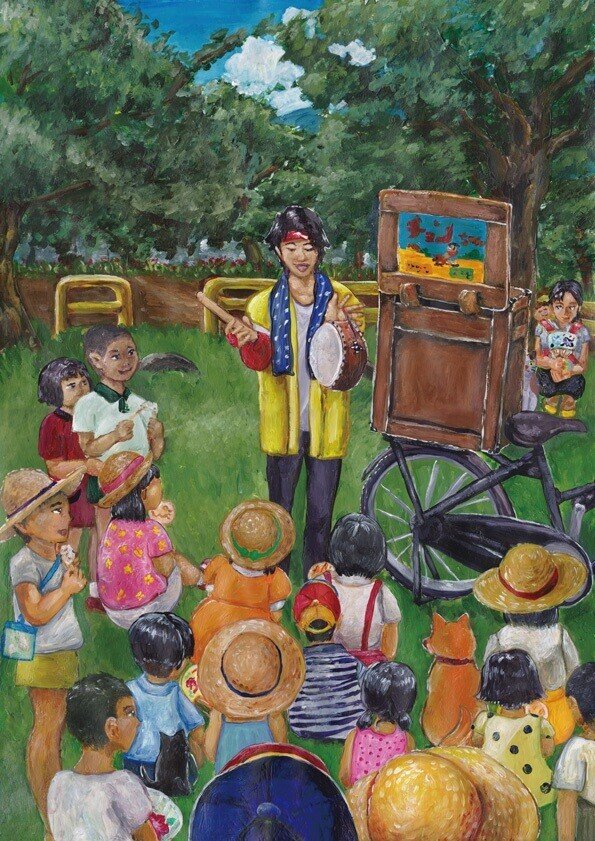

街頭紙芝居展のポスターイラストを制作しました。

海とくらしの史料館で開催される「街頭紙芝居展」のポスター絵を描かせていただきました。

7/21(水)~8/31(火) 夏休み期間中無休

【スペシャルイベント】

8/7(土)11時・14時 古橋理絵さん

8/8(日)11時・14時 田中匡昭さん

三邑会による紙芝居口演(入場整理券30席)

入館料→大人410円 小人100円 幼児・70歳以上無料

海とくらしの史料館

http://umikura.com/

今回の絵を制作するにあたり、街頭紙芝居の文化背景や歴史を調べてみました。たいへん面白かったです。

街頭紙芝居の歴史は古く、戦前からありました。

子供のその場の反応でシビアに人気がわかるため、注目を集めるために内容が徐々に刺激的になり、保護者の抗議活動などあったようです。

このあたりは今の娯楽にも通じるところがあり興味深かったです。

刺激が強くなったり緩くなったり、その繰り返しも大衆文化の醍醐味の一つかもしれません。

街頭紙芝居は戦後の物資のない中で、テレビの登場まで子供たちの娯楽を支えました。

うちの親もごく小さい時に紙芝居を観ていたそうで、前々から時々「黄金バット」の話をしていましたが、実際、黄金バットは紙芝居の中でも大人気の演目だったようです。

テレビの登場後は勢いが落ち着いたものの、一点一点、手描きなこと、同じ演目でもその場の空気・観客の反応で臨機応変な変化があることなど、街頭紙芝居ならではの魅力は強く、今後も消えることなく残っていく文化だと思います。