ヴィジュアル系オールタイムベストアルバム50選

ギャ男のみなさんそれぞれに『ヴィジュアル系名盤BEST50』を決めて頂き、一冊にまとめてみたい、という企画です。書いてみたい!という方、是非ご自由にご参加ください!

— ギャ男が選ぶ名盤BEST50 (@xxvisual50xx) November 8, 2020

アンケートフォーマットは添付画像。

Excelで書きたい方は以下からhttps://t.co/b7c9wkuLRd

締め切りは2021/3/31予定 pic.twitter.com/WWSgZG9igE

先日、こちらのツイートをたまたま目にしてしまったばっかりに、自分の頭の中にひとつ火が着いてしまった。ヴィジュアル系という音楽ジャンルを知り、のめり込み、ヴィジュアルショッカーの十字架を背負ってかれこれ20数年。その間に触れてきた数々の作品の中から、これがベスト、これが自分だという50枚を選別し、あまつさえ順位をつけた。自分の主観と客観性をどれだけ擦り合わせられるか…ということをああでもないこうでもないと考えながら何とか捻り出した。これはいつかはやらねばならない、きっと避けられない宿命だったのだ。せっかくやから見てくれ。これが俺や。

※追記。4月6日の TBS「マツコの知らない世界」にて、ライター藤谷千明氏を迎えて「ヴィジュアル系バンドの世界」なる企画が放送された。V系の起源からエポックメイキングなバンド/ライブ、そして今現在のV系の多様性にまで言及した、約30分というコンパクトな尺ながら非常に見応えのある内容だった。自分はそれに完全に触発され、今記事のランキングを少しばかり改訂し、全ての盤にレビュー文を添えた。せっかくやから見てくれ。これがほんまの俺や。

50. ZI:KILL "CLOSE DANCE"

90年代V系と一口に言っても、その10年間の前半と後半では明らかに雰囲気が違うと自分は思っていて、この "CLOSE DANCE" はある意味で90年代前半のV系が持つムードを最も象徴している一枚だと認識している。TUSK の迫力あるシャウトを筆頭に、80年代メタルあるいはパンク/ハードコアの名残がまだ多く、粗削りな獰猛さを隠そうとしないままに耽美さを目指した、勃興期ならではの味わい。もちろん楠本まきのカバーアートも時代の象徴として外せない。

49. Eins:Vier "WALK"

彼らが結成したのは1990年だが、メジャーデビューは1995年と意外に遅い。確かに、なかなか魅力が伝わりにくいバンドではあると思う。いわゆる白系と呼べるクリーントーン基調のバンドサウンドは The Smiths や The Cure などの80年代 UK からの影響を強く感じさせるものだが、耽美と言うよりも端正、実直といった形容が似合う Hirofumi のボーカルは、当時のV系シーンの中ではやや浮き気味に見えたのかもしれない。ただ、だからと言って各メンバーの意向が合致していないわけではなく、体を振り絞るようなエモーショナルな歌声は繊細かつ壮大なサウンドと合わさることで確実に魅力を倍加させている。再評価されるべきバンド筆頭。

48. Gargoyle "天論"

Gargoyle は、とりわけ中心人物であるボーカル KIBA は根っからのバンド人間なのだと思う。常にやりたいことのストックが山ほどある。常に全力のパフォーマンスで観客にぶつかっていく。常にバンドを転がしていきたいと願っている。聴けば即座に彼だとわかるダミ声や、細部にまでこだわりぬいたアートワークにしても、とにかく自分のやりたいこと、これが自分だと思うことを全て作品に注ぎ込み、際物であるべしという信念を貫き続けてきた。バンドとしての Gargoyle は2018年に終わっているが、それでも KIBA は転がることをやめない。ここではアルバム全体の総合的なまとまりの良さを考えて「天論」を挙げたが、彼はいつの時も例外なく、圧倒的に正しかった。

47. wyse "PERFECT JUICE"

当時20歳ちょっとの彼らがメジャーデビュー前、2000年~2001年に発表してきたミニアルバム3作には、20歳ちょっとだからこそ出せたであろう若々しい青葉の匂い、繊細かつ鋭利なガラスの輝きが生々しく真空パックされており、それゆえに、その後の彼らがどれだけ優れた楽曲を作ったとしても、この瞬間の彼らを越えることは、ある意味では永遠にできない。特に今作には失望や憂い、あるいは諦観といった感情がポップなメロディの端々にこびりついているようで、その痛々しさには聴いていてどうにも胸を締め付けられる。関西ソフトV系の中でも最上のひとつ。

46. girugamesh "MUSIC"

ゼロ年代後半から顕著になってきたV系シーンのヘヴィロック化、その流行をいち早く察知し先導してきたバンドのひとつ。だが彼らが決定的に他所と違ったのは、ダークさや耽美さよりも遊び心、体育会系的な熱血さ、そして切実な反骨精神を全開でアピールしていたこと。ある意味ロックバンドとしては至極真っ当なアティテュードで、Korn 直系のパワフルな重低音とフットワークの軽さを両立したサウンドをオーディエンスに突き刺し、真っ直ぐな言葉で鼓舞することに注力し続けてきた。ここに "MUSIC" とクソデカ主語を題してみせる良い意味での不遜さも彼らならではだろう。

45. Guniw Tools "NIWLUN"

発表してきた楽曲のほぼすべてに PV を制作したり、ライブでは巨大気球やらコンテンポラリーダンサーやらを加えて奇怪な世界観を演出したりと、彼らの視覚面へのこだわりっぷりは真の意味で "ヴィジュアル系" と呼ぶべきものだと思うが、特に JAKE 在籍時の三人編成の頃は、曲単体だけでも十分に脳内映像を喚起させる力があった。卓越したギタープレイを随所で聴かせながら、プログレッシブなサウンドデザインと異国情緒溢れるポップさで聴き手をひたすら翻弄する。皮肉や毒っ気の強い FULL の歌詞も含めて、ここでしか味わえない独創性を彼らはデビューの時点ですでに打ち立てていた。

44. XA-VAT "艶℃"

石井秀仁、Közi 、SADIE PINK GALAXY といったニューウェーブ猛者たちによる本気の遊び的なスーパーグループ。80年代エレクトロダンスポップ、その中でも例えば Dead or Alive などに代表されるような、ともすれば時代の徒花とされてきた類の煌びやかで濃厚なサウンドを最新型にビルドアップしてみせた、あまりにも刺激的な一枚。特に Prince のオマージュも含めたリードトラック "VAT-DANCE" が最高。ガッチガチにハードな圧のテクノビートにド派手なシンセのオケヒット。他の80年代リバイバル勢にはないエグみを堪能できる。

43. ROUAGE "Lab"

あえて嫌な言い方をするが、デビュー当初の ROUAGE には LUNA SEA あるいは BUCK-TICK の典型的フォロワーというイメージがどうしても付きまとっていた。しかしこの最終作でようやく彼らはその領域を脱することに成功している。グランジ/オルタナティブロックに開眼した RIKA と、ユーモラスかつシニカルな言語感覚に磨きをかけた KAZUSHI 。この二者を大きな両輪として苦々しい辛辣さと優しさが入り混じったリアルな人間味を滲ませ、最終的に「胸に降る雨、胸に咲く花。」という名曲を完成させるに至った。それから程なくして彼らは活動停止。残念だが、美しい終焉だったという気もする。

42. La'cryma Christi "Sculpture of Time"

ラクリマのことは普通にシングル曲で知ったため、彼らの名前が雑誌の国産メタル/プログレッシブロックの欄に載っているのを見て、最初は違和感ばかりを覚えていた。今はもちろん理解している。その本来の出自であるメタルやプログレ性を腹いっぱいに堪能したいならば次々作の "magic theatre" が適切だろうが、このデビュー作はボーカル TAKA の放つ激スウィートなポップさと演奏陣の主張のバランスが特に絶妙で、聴くたびに細部の作り込みに唸らされる。

41. Versailles "JUBILEE"

MALICE MIZER のローディーから音楽キャリアを開始している KAMIJO にとって、自分の考える究極のV系というイメージが彼の脳内にはかなり具体的な形で存在していたはずだが、その夢はこの "JUBILEE" でひとまず実現された。ゴッテゴテの世界観、ゴッテゴテの衣装、ゴッテゴテのメロディックスピードメタル。なんならライブ中の MC に至るまで、KAMIJO は自分にとっての理想像をひたすら忠実に守り続けている。彼ほどV系に魅入られた人間もそうはいないだろう。

40. 9GOATS BLACK OUT "CALLING"

ボーカル ryo のことは前々身にあたる Galruda で初めて知ったのだが、当時からすでに彼は知る人ぞ知る孤高の歌い手として、コアなV系ファンの間で高い評価を確立していた。だがなかなかバンドが長続きせず、まとまったアルバム作品も完成せずで、不遇の才人といった印象を個人的にずっと抱いていた。しかしこの 9GOATS BLACK OUT では、彼が数々のバンドで目指していた世界観を最も高い純度で表現しており、この最終作ではついにその力量がピーク値を迎えている。ゴスの闇だけではない、優美な七色の煌めきを宿したキャリア集大成。

39. メリー "アンダーワールド"

個人的にメリーははちゃめちゃに泥臭いと言うか、直向きだとかガムシャラといったイメージが良くも悪くも強い。メンバーの怪我などの様々なトラブルに見舞われながらも、昭和アングラテイストのハード GS というコンセプトを決して曲げることなく、これだと決めた道だけを一直線に突き進んできた。時にはその真っ直ぐさがあまり良い形に作用せずに迷走することもしばしばあったが、とにかく5人は約20年間のバンド活動をやり遂げた。この "アンダーワールド" はそんな彼らの直向きな勢いを特に実感できる。とにかくギアはハイに入れっぱなし、べっとりした哀愁を振り撒きながら爆走を止めない、ドライブ感満載な痛快作。

38. CASCADE "80*60=98"

80年代×60年代=1998年(今作のリリース年)。それで FORWARD TO THE PAST と読ませるセンス。これがもう何年か後、ポストパンク/ニューウェーブリバイバルが巻き起こったゼロ年代前半頃に出ていたら、もう少し受容のされ方も違っただろうか。プロデュースを務めた白井良明(ムーンライダーズ)の尽力も手伝ってか、メンバーの音楽趣味が以前よりもさらにダイレクトな形で注ぎ込まれ、コミカルでいてシニカル、チープでいてカラフルな仕上がりとなった毒入りニューウェーブポップ。これも今こそ再評価が必要では。

37. amber gris "pomander"

改めてテン年代のV系を振り返ってみると、良くも悪くも「過剰にしてナンボ」といった価値観がすっかり定着してしまったように見える。衣装は奇抜に盛りまくり、歌メロはコテコテ、サウンドはメタリックな重低音を効かせて…もちろんそれはV系のフィールドだからこそ味わえる独自の濃厚さではあるのだが、過剰さはいずれ必然的に頭打ちを迎える。この amber gris のように童話的な柔らかいタッチで、別の角度、別の視点からV系らしいと呼べる表現を目指したバンドが、結果的にひどく希少でオブスキュアな存在と化してしまっていたのは残念だった。

36. SOPHIA "ALIVE"

SOPHIA もまたパブリックイメージとその内実に大きなギャップがあるバンドではないかと思う。この "ALIVE" は特にそう。オーソドックスながら60年代的な滋味のあるバンド演奏に乗せ、表題そのままに現代を生きること、その中で発生する戸惑いや逡巡が極めてリアルに歌われる。下手すればV系ブームに飛び乗ったアイドルポップバンドくらいの見方をされていたかもしれない彼らこそ、実はV系界隈の中でも特に、目の前の現実を、そして自分自身を凛々しい眼差しで見つめていた。

35. sex MACHINEGUNS "Burning Hammer"

中心人物 Anchang の持つバンド美学はマシンガンズ結成から今に至るまでほぼ変わっていないだろうが、その美学、突き抜けたエンターテインメント精神は当然ライブでこそ真価を発揮する。このライブ盤はそんな彼らの本質を余すことなく収めきっており、かの近田春夫をも映像越しで即座に虜にしてみせた彼らのエナジーを追体験するには、他のどのスタジオ盤よりも今作こそが適切だと言える。当時から何かと批判、揶揄されることの多いバンドではあったが、少なくともこの現場、無数のヘッドバンガー達が揃って彼らの熱演に呼応する、この輝かしい瞬間にだけは何ひとつ間違いはなかった。

34. lynch. "I BELIEVE IN ME"

lynch. こそがゼロ年代後半〜テン年代以降のV系シーンの基盤を支え続けた功労者と言えるだろう。LUNA SEA 直系の端正なスピード感に先鋭的なヘヴィネスを噛ませた、V系外の野外フェスなどにも対応し得るタフでシャープな新世代のV系像。そのプロトタイプは2007年作 "THE AVOIDED SUN" の時点でも完成していたが、サウンドプロダクションの質を鍛え上げて更なる高みに到達したのが今作。必勝の方程式をすっかり確立してしまったメインコンポーザー葉月は、今では現行のV系シーン随一のスタンダード職人、良心的存在となっている。

33. gibkiy gibkiy gibkiy "In incontinence"

90年代V系シーンの最右翼であり名古屋アンダーグラウンドの真髄であった Merry Go Round 。知る人ぞ知るその異形の魅力を更新させたのは、他の誰でもないボーカル kazuma 自身だった。虚飾ではなく真に迫った湿度の高いホラー感は聴き手の神経を硬直させ、同時に人間の持つグロテスクさを露骨なまでに浮かび上がらせる。同じ名古屋出身の同胞の力を借りながら、彼はノスタルジーに身を寄せることを一切せず、闇の奥底で今なお表現力を深め続けている。

32. DIMLIM "MISC."

このリストに2020年リリースの作品を抵抗なしに加えられることを自分はとても嬉しく思う。メタル由来の重低音から大きく脱却し、より繊細かつ色鮮やかに技量の高さをアピールするマスロック路線へとシフトチェンジ。さらにエレクトロニックな意匠も随所に施した音像は冷徹な印象があり、それは決して昨今のV系の流行に則したものだとは言えない。その中でボーカルはサウンドの冷たさと相反するように思いの丈を情念深くこってりと歌い上げる。ついて来れないならもういいよと。おお。表現者はそれくらいであるべきだ。

31. HYDE "ROENTGEN"

今作をもって HYDE は David Sylvian と Kate Bush に肩を並べるに至った。アコースティック管弦楽器や幻想的なシンセサウンドを全編に取り入れ、非バンド、非ロック的なオーケストラル・ファンタジアを眼前一杯に展開した今作は、ソロデビュー作にして結果的にキャリアの中では異色の内容となっている。その後のヘヴィロック路線を否定するわけではないが、背筋を這うような囁き声から大きく翼を靡かせるかのごときハイトーンまで行き来する彼のボーカルの技量は、やはり今作でこそ十分に堪能できるものだろう。先日のライブで "ROENTGEN 2" の制作を発表した時のファンからの反響の大きさを見ても、今作の魔的/聖的な魅力がいかに強大であるかが窺い知れる。

30. SUGIZO "TRUTH?"

1997年の LUNA SEA メンバーソロ活動期に最も気を吐いていたのは、やはりと言うべきか、この人だった。ロンドンレコーディングを敢行し、ドラムンベースやトリップホップといった当時のエレクトロニックサウンドの先鋭を貪欲に取り入れ、坂本龍一や DJ KRUSH といった彼にとっての重要な影響元も招聘し、アルバム全体が組曲の体を成した一大宇宙をここに完成させてしまった。ルーツに誠実であるべし、最先端の流行に敏感であるべし、そして何より、革新的なアートであるべし。そういったミュージシャンとしての正義を頑ななまでに全うした渾身の一枚。そして SUGIZO 自身はこのアルバムの出来に決して満足していない旨を後年に語っている。さすがは度の過ぎた完璧主義者。

29. the GazettE "DOGMA"

正直、彼らについては最初はまるで良い印象がなかった。俗に言うネオV系四天王はいずれにしてもそうなのだが、参照元とするバンドがあまりにも身近すぎて安直な模倣にしか見えなかったのだ。しかしそれから彼らは徐々に独自の方法論を見出し、ともすれば先達を上回るほどに活動の規模を大きく広げ、今となっては若手V系バンドにとっての影響元の筆頭と化しているのではなかろうか。シンセ/プログラミング要素を後退させ、モダンヘヴィネスを基盤とするバンド演奏の引き締まった攻撃性を改めてフィーチャーした今作では特にその凄みを体感できる。SUMMER SONIC や KNOTFEST などでもV系の看板を背負って特攻していく彼らの矜持は伊達ではなかった。

28. Plastic Tree "トロイメライ"

セルフカバーやシングルコレクションといった企画盤のリリース、前任ドラマー Takashi の脱退、ワーナーとの契約終了など、当時の Plastic Tree の活動にはなかなか未来が見えてこなかった。最終的に彼らが選んだのは大幅な路線変更。ナカヤマアキラの本格的な作曲参入、なおかつ彼がサポート参加していた COALTAR OF THE DEEPERS からの影響を大々的に曝け出し、これまでのグランジ/オルタナティブやゴス/サイケデリアではない、メタルまたはシューゲイザー由来の轟音ギターサウンドでバンドに新たな血を注入していったのだった。それでも当時はまだバンドに対して、本当に今後も続いてくれるのか不安定な印象を払拭できずにいたが、結果的に今作はそれ以降の彼らの指針を提示する、第二のデビューアルバムとでも言うべき重要作となっている。

27. deadman "no alternative"

deadman とは要するにボーカル眞呼とギター aie のタッグの密月であり、古くは黒夢〜 Laputa 〜 Merry Go Round と、90年代から続いてきた名古屋系ダークバンドの最後の希望だった。ヒステリックに痙攣しながら道化を演じる眞呼と、no alternative と銘打ちながらオルタナ趣味全開の aie が掻き鳴らすギターの鋭い響きで、メタルにもニューウェーブにも歩み寄らない独自の美学を彼らは貫き続けてきた。前身の kein や Lamiel の頃からずっと、音楽面でもセールス面でも彼らは過小評価されているという印象が個人的にはずっとあるのだが、それは太陽に背を向けて影の道を行くと決めた異端者たちの宿命なのかもしれない。

26. 陰陽座 "煌神羅刹"

果たして陰陽座をV系と呼ぶべきかどうか。そこには少しばかり議論の必要があるかもしれない。しかし「V系とは音楽ジャンルではなく文化のジャンルである」という決まり文句を字面通りに受け取るならば、ルックス含めて楽曲の世界観を構築しようとする美意識の高さが備わっている彼らを、V系に含めない理由はないだろう。彼らのバンドコンセプトは結成時からすでに強固すぎるくらいに固まりきっており、後はそれを慎重に拡大し、演奏テクニックの鍛錬とともに深化させていくだけなので、どの作品を選んでも陰陽座イズムは十分に把握できる。ではなぜ "煌神羅刹" なのか。ツインリードのみならずツインボーカルが最上の形で絡み合う大名曲 "月に叢雲花に風" が収録されているからだ。これ一曲だけでも彼らの優勝は確定済み。

25. DEZERT "最高の食卓"

ボーカル千秋には妙に惹きつけられるオーラが漂っている。彼が作る楽曲のみならずインタビューなどを取ってみても、どこか危なっかしい不安定さと言うか…ある意味での子(神聖かまってちゃん)にも似た、ふとした瞬間に崩れ落ちてしまいそうな繊細さを衝動でブーストさせての鋭利な切れ味があり、仮にそれが計算されたものであったとしても、その計算の末に出した答えは確実に周囲とは相容れない異質のものになっている、そんな強烈なねじれを彼には感じるのである。ヘヴィかつアングラな攻撃性によってその切れ味が倍増されているという意味ではこのオリジナル2作目が白眉だが、これ以降のオープンなポップさを目指した作品でも不安定な印象は変わらず続いており、ずっと目が離せないままでいる。

24. D≒SIRE "終末の情景"

「究極のV系」と言われた時に、あなたはどんなバンドを思い浮かべるだろうか。豪華絢爛なルックスをしていたり、ライブパフォーマンスが奇想天外だったり、音がとにかくヘヴィで激しかったり。この D≒SIRE はいずれにも該当しない。しかしながら90年代V系に魅了された人間が、D≒SIRE を究極のV系だと位置付けるのに異論を挟むことはまずないだろう。BOØWY が発明したニューウェーブ/ポストパンク通過後のロックンロール歌謡こと "ビートロック" は、その後 BUCK-TICK や D'ERLANGER 、GLAY などに受け継がれ、最終的にこの作品で臨界点の濃密さへと達した。鋭く研ぎ澄まされたアンサンブルが致死量以上のナルシシズムで加速する、純度100%のV系味に脳髄から痺れさせられること必至。

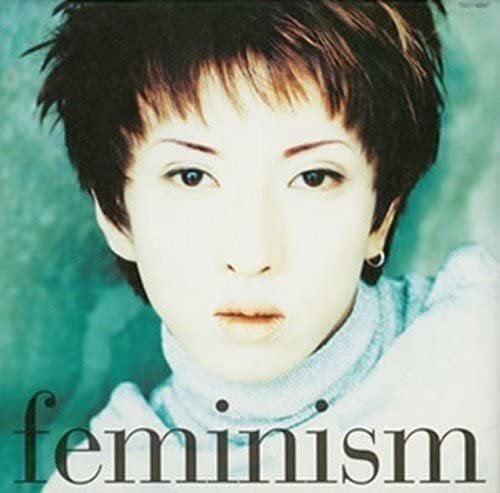

23. 黒夢 "feminism"

メジャーデビュー以降の集大成的内容であり、デュオ体制になって清春が本格的に作曲を始めてからは初の作品であり、彼らにとって最後の佐久間正英プロデュース作品という、様々な意味での転換点となった作品。「気持ち悪いくらいに優しい表現をしたかった」と清春本人が述べている通り、彼の全キャリアを通じても特にポップさが際立った作風となっている。その後はアルバムを出すたびに音楽性をドラスティックに変貌させていくことになるわけだが、そもそも歌謡曲をルーツに持ち、アコースティック編成で「歌」のみが持つ可能性を追求し続けている現在のスタイルを考えると、やはり今作は清春にとって大きな意義のある作品だったと言えるはず。特に "至上のゆりかご" は何度聴いても陶然とする。

22. zilch "3 2 1"

志半ばで頓挫してしまった hide の海外進出プロジェクト zilch 。hide が持つ多彩な引き出しの中からメタル/インダストリアルのみを抽出し、例えば同時期の Marilyn Manson や Rob Zombie などにも匹敵する鮮烈なヘヴィサウンドを響かせ、なおかつ歌詞は下世話な下ネタのオンパレード。もしこのバンドが X JAPAN の成し得なかった海外進出を果たし、この作品がビルボードチャートに食い込むことがあったら、V系シーンの在り方も少し違っていただろうか…そんなもしもの世界は叶わないが、ゼロ年代に入ってからは彼が進んでいたであろう道を DIR EN GREY が(音楽性は違えども)邁進することとなった。

21. BUCK-TICK "ONE LIFE, ONE DEATH"

アルバムごとに様々な姿へと変化を繰り返してきた B-T だが、それでもどの時期にも共通するテイスト、地盤というものは確かに存在していて、2020年現在の B-T にとっての地盤を確立したのは今作ではないかと思っている。耽美的なダークさを保ちつつも、それと同等、もしくはそれ以上にドクドクと脈打つ躍動、マグマのように滾るリビドー、要するに「生」を激しく意識した詞世界。肉欲に溺れながら生を実感する "Baby, I want you." 、文字通りに「アドレナリンを噴射させて」現実と対峙する "RHAPSODY" 、そして生から死に至るまでをささやかに祝福する "FLAME" 。死を強烈に意識することで生が浮かび上がる、その「生」由来の迸るエナジーこそが、今現在の B-T を突き動かす一番の創作のガソリンとなっているように思える。

20. DEAD END "ZERO"

2013年にリリースされた DEAD END のトリビュートアルバムは、ほぼ全曲が DEAD END を信奉するV系バンドマン達のスーパーグループによるセッションで、原曲がいかに改変されているかを楽しむと言うよりも、V系シーンにとって DEAD END がいかに巨大な存在であるかを証明するためのアイテムだった。実際この "ZERO" を聴くと、まだ古き良き HR/HM の名残があるにはあるが、冒頭 "I WANT YOUR LOVE" などは特にV系ならではのポップさのど真ん中を射抜いており、およそ10年後を予見していたとしか思えないほどにV系曲の鋳型を完成させてしまっている。直接と間接を含めればV系バンド全体の実に8〜9割方がこの鋳型の呪縛を受けていると言っても過言ではないだろう。X JAPAN がV系「文化」の創始者ならば、DEAD END はV系「音楽」の創始者だった。

19. D'ERLANGER "LA VIE EN ROSE"

80年代から始まったビートロックの潮流の中で、D'ERLANGER が他のバンドと違っていた点は何か。メンバーのまさに全員がやりすぎなくらいに我を出しまくっていたことだ。バタバタ忙しない手数の一打一打をクリーンヒットさせてくるドラム、硝子に引っ掻き傷をつけるかのようなヒステリックなギター、その間を掻い潜るように妖しく蠢くベース、そして kyo の歌声は荒削りなシャウトの中に手負いの獣のような悲痛さを醸し出す。全パートが押し一辺倒でありながら不思議と一体感が生まれているアンサンブルは、果たして彼ら自身がどこまで自覚的に計算していたのかはわからない。ただここにある激しさ、身を擦り切らせながらでも衝動を発揮して転がって行こうとするスタイルは、やがてV系シーン全体で連帯される美学、共通の価値観として定着した。

18. 筋肉少女帯 "月光蟲"

果たして筋少をV系に含めるべきかどうか。上の陰陽座以上にセンシティブな話かもしれない。まあでもXジャンプがなければダメジャンプも生まれなかっただろうし、橘高文彦は hide や今井寿とも交流が深かったから別にいいんじゃないですかね。ここで挙げるのは当然オールキャリアを通じての最高傑作。ブレイクスルーを経てバンドがどんどんメジャー化していく中、当の本人達は自らの足場をしっかりと確かめるかのようにアングラ魂を炸裂させ、メタル、プログレ、文学的奇想を目一杯に展開していった。脂の乗りまくっていた当時の勢いを直に体感できる名作。

17. LUNA SEA "LUNACY"

ほぼセルフタイトルを冠していながら、LUNA SEA のキャリアの中では他とかなり毛色の違う実験作となっている。ロウ~ミドルテンポのグルーヴの追求、ヒップホップやダブといった新要素の導入。いつものバンドロゴが採用されていないアートワークも実に象徴的だ。常に過去を更新し、進化を提示しなければならないという命題を自らに課し続けた結果、硬くタイトなアンサンブルには息の詰まるほどの緊張感が生まれたが、ここから程なくして彼らは終幕した。他のどのバンドの解散や活動停止よりも、LUNA SEA がこの作品をミレニアムの幕開けに残して活動を閉ざしたことが、当時のシーン全体に大きな影を落としていた印象がある。ゼロ年代はV系にとって冬の時代だったとよく言われるが、その冬はここから始まった。その意味でも今作は「問題作」という印象がやたらと強い。

16. ムック "朽木の灯"

2016年の VISUAL JAPAN SUMMIT 出演時に「最近、いつからV系が格好悪くなってしまったんだろうと考えている」と逹瑯が MC で語っていたのがずっと記憶に焼き付いている。単純にセールス面で言えばムックよりも成功したバンドはいくつか挙げられるが、ROCK IN JAPAN 出演などV系外のフィールドへ積極的に進出し、V系が今でも健在であることを自ら宣伝隊長となってアピールしてきた、ゼロ年代以降のV系の第一の顔役は彼らだった。この "朽木の灯" はバンド結成以来続いてきた暗黒路線の集大成であり、いわゆるモダンヘヴィネスを完全に消化して他を寄せ付けないほどの情念深さ、重厚な迫力を発揮している。ここで強靭な骨格を十分に確立したからこそ、その後のシンセ導入などの多彩な変容、そしてV系外への進出が成功したのだと思う。

15. Dir en grey "Withering to death."

過去にも "羅刹国" や "鴉 -karasu-" などでメタル要素を取り入れていた彼らが、"six Ugly" の頃から本格的に音楽性をメタルに統一し、この作品で一旦の完成へと到達した。先行シングル "朔 -saku-" などは画期的な発明のようなもので、当代的なヘヴィネスを取り入れたメタルコアをV系がやるにはどうすれば良いかという問いへの模範解答だった。バンド名の表記に注視してみると、"Dir en grey" としての作品は今作が最後で、これ以降はすべて大文字の "DIR EN GREY" となり、メタルバンドとしてまた新たな地平へと突き進むことになる。つまりこの作品はV系らしいV系だった頃の Dir en grey の終着地。これ以降に活動を開始したV系バンドマンの大多数は、この作品を踏まえるところから出発することになる。

14. SCARE CROW "立春"

自分が SCARE CROW という存在を知った時点で、バンドはとっくに解散しており、このアルバムは伝説の名盤と位置付けられ、中古 CD ショップでの価格は高騰していた。バンド名や過去の楽曲名を見ても彼らが Pink Floyd の影響下にあることは明らかだが、そこにゴシック/ポジティブパンクの厳かさ、同じプログレでも King Crimson 由来の複雑怪奇なアグレッション、さらにはアルバム表題に象徴されている日本人ならではの侘び寂びの美意識も交え、他のどの時代、どの場所からも隔離された幽玄な世界観を築き上げている。このバンド以降にメンバーの主だった活動は確認できず、V系の枠内で考えれば彼らの影響元も、彼らが影響を与えた先もパッと思いつかない。そういった周辺の事実を含めて今作は、まるで遠い地平線の先に浮かぶ蜃気楼のような印象ばかりがあり、永遠に手の届かない存在としてV系の歴史の片隅をひっそりと漂い続けている。

13. baroque "sug life"

彗星のごとくスターダムを駆け上がっていった baroque がわずか3年ほどの活動の間に残した大きな功罪として、これまでのインディーズV系の主流であったコテコテのゴシックスタイルを前時代のものとし、キッチュでカラフルな原宿ファッションをV系内でもアリにした、いわゆるオサレ系の潮流を生み出したことが挙げられる。それに伴って音楽性もミクスチャー志向のパンクやエレクトロニカなどの要素が目立ち、歌詞面ではいかにチョケるかが新たな格好良さの指標となった。周囲のダークV系はその潮流に対応せざるを得なくなり、結果としてダークとオサレの折衷という世にもグロテスクな代物が量産される羽目になるわけだが、当の baroque はそんな有象無象を尻目に音楽面の素養を着実に高め、シューゲイザー、ヒップホップ、エレクトロニカを同列に接続した先進的なサウンドスケープの錬成に成功していた。今作はV系よりむしろ同時期のスーパーカーやくるりなどと比較されるべき名盤である。

12. cali≠gari "第7実験室"

上の baroque がオサレ系を広めた第一人者だとするならば、cali≠gari はその起爆剤を作った仕掛け人だった。初期黒夢や Dir en grey などの模倣に終始して形骸化していたインディーズダークV系を "第6実験室" でさんざっぱらにこき下ろした後、ボーカル石井秀仁の80年代ニューウェーブの造詣の深さ、またギター桜井青のフォーク趣味とパンクロックへの傾倒もあり、今作では節操がないほどに曲調の幅を拡大し、1曲につき1ジャンル、都合12ジャンルが同列に並ぶ状態と化した。その確かな知識に裏打ちされた遊び心は後のオサレ系スタイルの着想元として機能したと同時に、「メイクさえしていれば何でもあり」というV系特有のスローガン…それを言葉通りに体現できていた例は実際にはほんの一握りだったと思うが、彼らがその一握りであるということを十分に証明していた。

11. 黒夢 "CORKSCREW"

V系領域からの AIR JAM ムーブメントへの回答…などという意識が果たして彼らの中にあったのかはわからない(むしろ清春はそういったモチベーションで音楽を作ることを毛嫌いしそうだ)。ただ、そもそも清春のロック原体験の中には THE MODS や THE STREET SLIDERS があるし、この頃のライブでは The Damned をカバーし、インタビューでは NOFX などの名前を出し、今作には元 KEMURI のギタリストもゲスト参加している。清春に元々備わっているバッドボーイズ・ロックンロールの引き出しをパンク/メロコア仕様に改良することで、彼は自らのロックシンガーたる矜持を一切曲げないまま、従来のファンのみならず血気盛んなパンクヘッズの支持をも勝ち取り、確固たるカリスマ性を持つに至った。1998年という時代の結晶。

10. あさき "天庭"

パーマネントなバンド編成で全国をドサ周りし、派手な振り付けで熱心に一体感を演出するのがV系の流儀だとするなら、この作品はV系ではない。しかしそれが戯言でしかないということは、今作を聴けば即座に理解できるだろう。いくら音楽性は自由だと言っても最低限の守るべきコードはV系にも存在し、今作でのしなやかに靡きながらハイからロウまでを行き来するボーカルや、つんのめりながら疾走する体感速度の心地良さは確実にV系のそれ。そうしたコードを遵守しながら、どこまでその枠を拡張できるか、どこまで複雑で突飛なことをやれるかの限界に、あさきは今作内で果敢に挑戦している。彼自身は「京都メタル」とこの音楽を称しているが、このアルバムの中に注ぎ込まれた高度な技量や実験性、そして聴き手を震撼させる怨念めいたエモーションは、V系がキャッチーなエンターテインメントと化していく中で置き去りにしそうになっていた表現者の本質そのものだと思う。

9. SOFT BALLET "INCUBATE"

遠藤遼一のゴージャスな野性味、森岡賢の原色軟体ポップネス、そして藤井麻輝の冷徹なインダストリアル性。LUNA SEA の5人が均等な五角形を描いていたとするなら、SOFT BALLET の3人はそれに匹敵する均等な三角形を描いていた。三者三様の似ても似つかない個性が、決して柔軟に交じり合うことはなく、しかし不思議なバランスで共存し、聴き手に有無を言わせないひとつのオリジナリティとして成立していた。特にこの "INCUBATE" は孵化を意味するアルバム表題通りに、激烈ポップな "WHITE SHAMAN" 、慈愛に満ちた "ENGAGING UNIVERSE" 、また壮絶を極めた "GENE SETS" に至るまで、皆が皆それぞれの殻を破ってやりたい放題に振る舞い、それが逆説的にバンドとしての記名性を強烈なものにしている。遠藤は第一線を退き、森岡はこの世を去った。minus(-) には間に合ったのだが、このバンド特有の奇妙なトライアングルを直接この目に焼き付けることは叶わない夢となってしまった。

8. hide "PSYENCE"

どんな時代、どんな場所だろうと自分のやりたいことのみを貫き通すのが美徳だとされがちなV系界隈においても、他ジャンルと積極的に関わり、柔軟かつ貪欲にスタイルを変容させ、シーン全体にも新しい風を通そうとしていた良心的な存在はいくらかいて、その代表と呼べるのは他ならぬV系元締めの一員である hide だった。彼自身がおどけて「バ科学」と称するこの作品は、ローファイな質感のビッグバンドジャズに始まり、アシッドな陶酔感とネオアコの甘酸っぱさが交差したり、The Smashing Pumpkins に通じる美しいオルタナティブサウンドがあり、David Bowie を思わせるサイケデリックなバラードがあり…と、V系の本筋からはかなり距離のある曲調がずらずらと立ち並び、それらが獰猛なインダストリアルメタル曲とともに、DJ ミックス的な手法で軽やかに連結されている。そこにはもちろん Cornelius など渋谷系方面からの影響もあっただろう。ここまでの鋭敏な感性を持った模範的な先導者がいなくなってしまったという意味でも、彼の不在は残念だ。

7. Plastic Tree "Puppet Show"

上の "トロイメライ" の項で、2001年頃の彼らの活動には未来が見えなかったと書いたが、それは契約関係の要因もさることながら、今作の存在によるところも大きいと思う。このフルレンス2作目はあまりにも完成度が高すぎた。The Cure 由来のニューウェーブ・ゴス感覚とグランジの攻撃性を掛け合わせ、喪失感を露わにする内省的/神経症的な世界観に豊かな起伏と奥行きを与えた今作は、ゴス者によるロックアルバムとしては極上のものだった。曲構成から演奏、音の鳴りに至るまで、ここまで過不足が見当たらない11曲48分を自分は他に知らない。さらには先行シングル "絶望の丘" の PV で提示した、歪んだ童話のようなシュールな世界観もバンド(特にボーカル有村竜太朗)のイメージを決定付け、この時点ですでに Plastic Tree は出来上がってしまったのだ。ここから "Parade" でのポップ化、"トロイメライ" でのメタル化と、次の一手を模索し続けた彼らの産みの苦しみは相当なものだったろうと推察される。もう少しで、バンドは結成30周年を迎える。

6. MALICE MIZER "merveilles"

これまでの歴史の中で様々な伝説が生まれたV系シーンだが、特に Gackt 在籍時の MALICE MIZER は、二度とこの瞬間が帰ってくることはないという事実も含め、伝説の意味合いが特に深い。そもそも彼らはデビューの時点でその存在がエポックメイキングであり、宝塚歌劇団と見紛うばかりの(当時の自分は本当に見紛っていた)ヴィジュアルコンセプト、それを再現する絢爛なステージ装置、楽器を持たずに歌い踊るパフォーマンス、何もかもがロックバンドの常識を覆す規格外のものだった。それに留まらず今作は彼らのメロディメイカーとしての才能が爆発し、全曲がシングルカット可能なほど純粋に高品質なポップソングばかり。そしてそれらを歌う Gackt (≠GACKT) の表現力の高さは間違いなくシーン随一のものだった。ゴスロリカルチャーをファンの間に定着させた Mana の尽力も考えれば、V系の歴史は第2期マリス以前と以後に大別できると言っても過言ではないだろう。様々な意味で永遠に誰にも越えられない高み。

5. X "BLUE BLOOD"

何もかもの元凶。ではなぜ1位ではないのか。反論を承知で言うと、彼ら…というよりも YOSHIKI は、曲単体ではいくつも名曲を生み出してきたが、アルバム単位となると少し首を傾げたくなる部分がどの作品にもあるからだ。この "BLUE BLOOD" にしても、1曲1曲が高カロリー、かつほとんどの楽曲で用いられるメロディやアレンジのフォーマットが近似しすぎているのもあり、全体の流れはいささかぎこちなく、まとまりに欠けていると思う。ただそんな文句がまるっきり些細なことに思えるくらい、曲ごとに詰め込まれた衝動は今改めて聴いても固唾を飲んでしまうほどの迫力があり、過去も未来も一切関係なしに今やれることを最大限やりきるという刹那の美学が、破天荒でスキャンダラスな言動と相まって永遠不変の魅力となっている。この姿勢がやがて一種の社会現象にまで発展し、ファンや後進のバンドマン、またメンバー本人達の運命すらをも狂わせてしまった。この作品は今や単なる音楽を越え、凡庸なままではいられなかった人間の切実なドキュメンタリーと化している。

4. DIR EN GREY "UROBOROS"

上の "Withering to death." は "Dir en grey" 期の集大成だった。それから試行錯誤真っ只中といった様相の "THE MARROW OF A BONE" を経て、大文字表記の "DIR EN GREY" の本当の出発点、第2フェーズ開始を高らかに宣言する傑作となったのがこの "UROBOROS" である。音楽性はメタルコアからブラックメタルの禍々しさやプログメタルの難解な構築美を重んじる方向へシフト。またメロディは明快なポップさが後退した代わりにダークなサウンドとの親和性が増し、ますます多彩な声色を駆使する京のボーカルの演劇的迫力も冴え、他の追随を一切許さない孤高の領域へとついに到達した。ただ音楽性は変わっても根本の姿勢は昔から変わっていない。そもそもデビューシングルに "残 -ZAN-" のような曲を持ってくるバンドである。誰にもやれないことをとことんやるといったラディカルな表現姿勢は作品を重ねるごとに更新され、この頃にはもはや求道僧の気高さすらもまとっている。この一貫した過激さへの執着心こそが今なおシーンの中で最大級の存在感を発揮できている理由だろう。

3. BUCK-TICK "Six/Nine"

死を見つめながら肉感的な生への欲動を発する現在の B-T とは違い、90年代の B-T は生に執着する時でも死の匂いばかりが濃密に立ち込めている。それがピーク値に達したのがこの作品。"限りなく鼠" や "デタラメ野郎" などでは進退窮まった人間の悲痛な叫びが轟き、"唄" では「生きてる証が欲しい」と歌いながらも、その様子は死の恐怖に掻き立てられている状態での断末魔のように響く。"love letter" や "君のヴァニラ" 、"密室" といった楽曲はラブソングの体裁を取ってはいるが、あまりにもギトギトの情念がへばりついているため、ひどく刹那的で、すぐ隣には不穏な死の影がちらついて見える。唯一ポジティブさを感じるのは "鼓動" だが、その余韻は残酷にも暴力的なノイズに掻き消されてしまう。輪廻転生が今回の詩世界のコンセプトになっているが、その生はどうにも観念的だ。むしろアルバムを構成する "Loop" とは生/死に向き合わざるを得ない人間による自問自答の堂々巡りであり、出口なしの迷宮をさ迷い続ける息苦しさが今作には通底している。泥臭いハードロックに実験的なノイズを盛大に塗した音楽性も含め、こうした問題作ばかりをヒットチャート上位に送り込んでいる90年代 B-T は、明らかに常軌を逸していた。

2. LUNA SEA "MOTHER"

X JAPAN と DEAD END を本格的な契機として徐々に形成されてきたV系のスタンダードスタイルを完成の域に到達させたのは、間違いなく LUNA SEA だった。とりわけ “ROSIER” である。きめ細かなシンコペーションを交えての鋭い疾走感と、綿密に練られたツインギターの絡み、もはや説明不要なサビメロのシリアスかつ深遠、それでいてキャッチーなポップさ。この1曲だけで一体どれだけのジェネリック曲、ジェネリックバンドを生み出してきたか計り知れない。あまりにもV系にとっての手本として出来すぎていたため、現在でも「V系と言えばこの曲」と認知されている、ある種の呪縛と化している楽曲である。もちろんそれ以外にも、トリプルネックギターを駆使して悠然と幻想的な世界観を描く "LOVELESS" 、重厚なミドルグルーヴでリズム隊の本領を見せつける "FACE TO FACE" 、そしてアルバム表題曲にして彼らの表現力の極致 "MOTHER" と、今作はアルバム作品としても一切の隙がない完成度を誇っている。このアルバム完成によってV系はひとつの新たな「音楽ジャンル」として成立し、それから今に至るまで、LUNA SEA はV系シーンの中枢を担う存在として君臨し続けている。

1. L'Arc-en-Ciel "True"

果たして L'Arc-en-Ciel をV系に含めるべきかどうか。いやいつまでその話コスってんねん。はっきり言って心底どうでもいい。と言うか、ラルクにまつわるエピソードの中でも、例のポップジャム事件こそがラルク=V系という図式を強固なものにしている筆頭だとすら思っている。どんなジャンルでもそうだが、初めはこれまでに培ってきた素養を元に手探りで新しい表現を目指してきたはずが、いつしかメディアやオーディエンスによって特徴を定義付けられ、次第にひとつのジャンル、様式として確立されてしまうという宿命がある。安易なカテゴライズを拒否しながら音楽を作ってきたはずが、いつの間にか聞いたことのないジャンルに自分がカテゴライズされている。オリジネイターがそれに嫌悪感を示すのは当然だろう。シューゲイザーの創始者とされる Kevin Shields (My Bloody Valentine) はシューゲイザーという呼称を、トリップホップの創始者とされる Geoff Barrow (Portishead) はトリップホップという呼称をはっきりと否定している。優れたミュージシャンというのはいつの時代、どの国でも同じものだ。

X JAPAN と DEAD END はV系を創設し、LUNA SEA はV系を完成させた。そして L'Arc-en-Ciel は、V系をお茶の間レベルにまで認知させ、市民権獲得に最も大きく寄与したバンドだと言える。そのお茶の間進出のための最初の足掛かりとなったのが今作。何度聴いても打ち震える。特にアルバム後半などは出る曲出る曲すべてが高品質キラーチューンばかりで思わず笑ってしまうほどだ。hyde 本人が意図的に高セールスを狙って作ったという "flower" にしても、プロフェッショナルなメロディ職人としての才を存分にアピールすると同時に、涼やかで耽美的な彼らならではのアート性をきっちりと実感させてくれる名曲に仕上がっているのだから、当時の彼らのクリエイティビティがどれほどスパークしていたのかを痛感し、ぐうの音も出なくなる。

破滅に向かってひた走る刹那のロックバンド美学や、ゴス由来のアングラな世界観だけではV系はここまで大きなブームにはならなかったはずだ。マスに真っ向から対峙しようとするオープンな姿勢を持ち、アートとポップの両立を高次元で達成した存在として、きっとラルク以上のバンドは今後も出てこないだろう。彼らが何作も続けてミリオンセラーを達成し、ドームクラスの活動規模にまで発展していったのは自明の理と言える。敢えて言い切ってしまいたい。ラルクこそが最も正義的なV系ロックバンドだった。