ヤオヤ。八百屋?・・・「808」

今回は野菜・・・ではなく、リズムマシンのお話です。

世界の音楽シーンを塗り替え、今や世界標準となった「名機」と呼ばれる楽器のお話。

しかもそのマシン、日本製なのです。

お話の主人公は「TR-808」。

日本のローランド社が開発、販売していた電子楽器です。

「808」という番号から、日本では「ヤオヤ」と呼ばれます。

808とは何者か?

音楽に詳しくない方へ、簡単にこのマシンの説明をします。

リズムマシンとは、ユーザーがリズムを設定すると、その通りにリズムを打ち続けてくれる機械のこと。

バンドではドラマーがずっとリズムを刻みつづけますが、さすがに生身の人間なので、永遠にリズムを刻み続ける事はできません。

私も相当な時間同じリズムを繰り返せる自信はありますが、そのうち腕や脚、最悪腰が痛くなってくるでしょうし、お腹も空きます。

しかし、リズムマシンは機械なので、ストップするまで正確に一定のリズムを刻み続けてくれる。

その音と機能から、ダンスミュージックを中心に音楽界に広く浸透していきました。

TR-808は音にも特徴があります。

いわゆる「アナログシンセ」と言われるシンセサイザーと同様に、電子回路を調節して、「ドラムっぽい音」を出してくれます。

およそ本物のドラムセットからは程遠い音ですが、その音が特徴的で、世界中の多くの人を虜にしました。

ではどんな音なのか?

音楽ファン以外にも広く浸透する808の音と言えば、この方の歌でしょうね。

※ピコ太郎さんのオフィシャルYoutubeチャンネルより。

この曲のリズムに使われているのが、808の音。

「ピシッ」という音や、「カーン」という音は、この楽器が作り出した音です。

ちなみに、ピシッがスネアドラムで、カーンはカウベル。

プロデューサーである古坂大魔王さんも、808の音を使ったと明言しています。

昨年末、この808を題材にした2つの番組がNHKで放送されました。

何故この時期に808を題材にしたのかはわかりませんが、音楽好き、楽器好きなら間違いなく注目すべき番組です。

お正月にようやく時間ができたので、その二つの番組ともゆっくり見る事ができました。

今回はこの番組について感想とまとめを書いてみようと思います。

星野源のおんがくこうろん

世界の音楽を変えたキーパーソンにスポットを当て、「かいせついん」の解説を元に、何がすごかったのか、音楽界がどのように変わったのか、その功績を学ぶ番組。

現在シーズン2まで放送されました。

当然すべて録画してありますが、まだ見ていませんでした。

しかし、シーズン2の最終回はキーパーソンではなく、機材である808をフィーチャーするとあってずっと気になっていました。

シーズン1から振り返ると時間がかかってしまうので、まずはこのエピソードから見ることに。

おげんさんとは一転、真面目な音楽番組ですが、「かいせついん」がかわいいパペットだったり、30分ながらも星野源が今までやりたかった事がギュッと詰まっている番組、という印象。

しかし、割とトラディショナルなNHKの教育番組という線も外していません。

世界の音楽を変えたジャパニーズマシン

サンプルとして808のビートが鳴り、やがて聞いたことがあるリズムパターンへ。

いつの間にか、マイケル・ジャクソンの「Beat It」に!

何百回と聞いたこの曲のリズムも808だったのか…。

アルバム発売が84年ですから、もはやこの時期にはスタンダードな音になっていたのですね。

そしてスタジオにもTR-808の実機が!

登場から40年以上も経った貴重な一品!

今回808を題材に取り上げた理由として、「ひとりのアーティスト、音楽家、プロデューサーよりも、もしかしたら世界の音楽シーンに多大な影響を与えているマシンなのではないか、と思った」のだそうです。

そんな星野源さん、実は実家が八百屋だったのだとか。

そこから「やおや」というニックネームにシンパシーを感じ、808サウンドを追求。

今やプライベートスタジオにも「808」と名付けたそう。

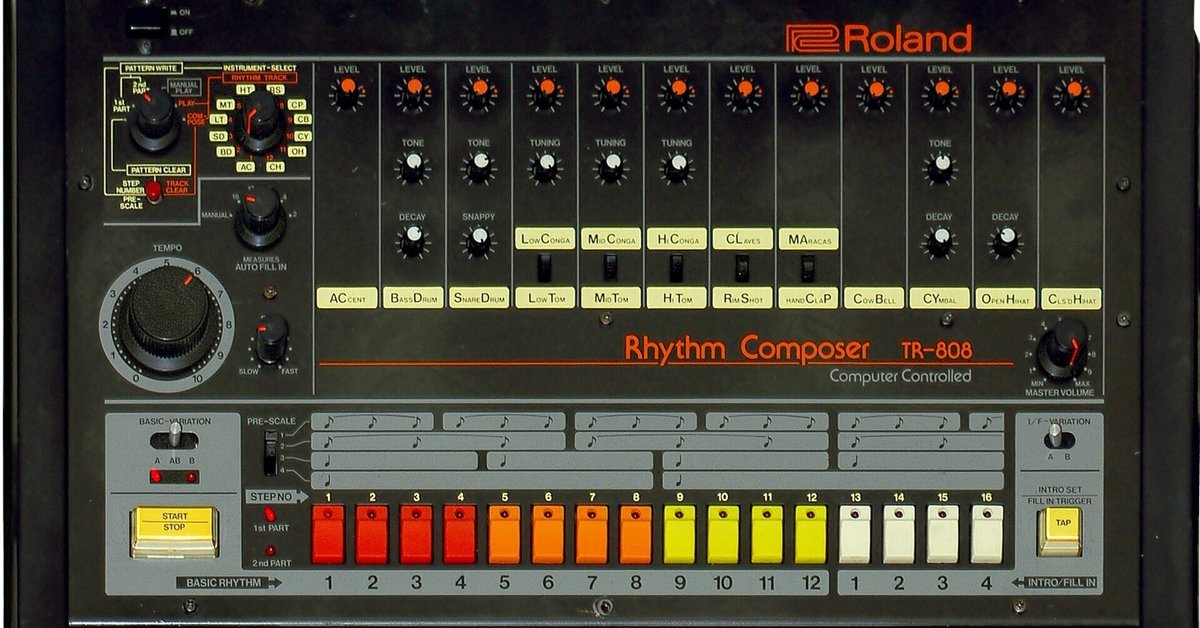

808は16種類の音をボタンを押してリズムをプログラムしてゆく。

つまり、ボタンを押すことでリズムを「打ち込む」事ができる最初のマシンでした。

一例として、808のリズムを使用した有名アーティストの楽曲が。

ホイットニー・ヒューストンの「I Wanna Dance With Somebody」や、New Kids On The Blockの「Please Don’t Go Girl」、Cybotronの「Clear」、そしてユーミンの「Anniversary」など。

New Kids On The Block!懐かしい!!

「Step By Step」メッチャ好きでした。

当時絶大な人気で、東京ドームで来日公演もありました。

808の音の特徴

「808の音はもはやスタンダードになっていて、シンセやソフトなどに初めから音がプリセットされている場合が多い」とトシかいせついん。

では、808の音にはどんな特徴があるのか?

ヨシかいせついんが注目したのが、「カウベル」と「ハンドクラップ」。

この2つの音は瞬時に808だとわかる、「808のアイコン」とも言うべき音。

カウベルの音は、実際にカウベルを叩くのとは程遠いですが、よく聞くあの電子音。

「この音がとても重要だった」と語ったのが、ピコ太郎をプロデュースした古坂大魔王さん。

ハンドクラップも、今となってはすぐにそれとわかる手拍子の音。

ヨシかいせついんが「よっこらしょ」とターンテーブルに針を落とし、流れてきたのはElla Maiの「Boo'd Up」。

バスドラムとカウベル、ハンドクラップを駆使してリズムが構築されています。

あまりにもありふれた音のリズムですが、それだけ808の音がスタンダードになっている事を改めて思い知らされます。

これはすごい。だってよく聞くただのグルーヴィなR&Bのリズムなのに、40年以上前の日本のメーカーのマシンで作られた音なんですから。

当然、星野源さんの曲にも808サウンドが使用されています。

「Nothingという楽曲では、自分の中に入っていくような孤独感を表現するのに808の音が一番あうのではないか、と思って使用した」と星野さん。

808が発売された当時、そのサウンドがどれほど衝撃的だったかを語るエピソード。

80年代、808サウンドは絶大な支持を得て数々のクラブで使用されたのですが、当時のクラブに設置されていたスピーカーが808が放つバスドラの重低音に耐えられず、次々と壊れてしまったのだとか。

確かに、本物のバスドラム(大太鼓)をどれだけ強く叩いてもペダルを踏んでも、耳の鼓膜が破れてしまいそうな大音量でもなく、体を揺さぶるほどの振動もありません。

しかし、原音を機械的に再現した音を奏でる808は、最初から規格外の低音を出せたのでした。

番組でも実際に808のバスドラムの音だけが流れましたが、我が家のスピーカーは壊れる事なく、心地いい低音が流れてきました。

808のおかげでスピーカーも進化した、という事なのでしょうか。

ドラマーにとっての808

では、実際にドラムをプレイするドラマーにとって、808はどんな存在だったのでしょう?

1980年代、ミュージシャンはシンセなど新しく登場した楽器やマシンを積極的に使っていました。

番組で紹介されたのは、フィル・コリンズ。

ジェネシスのドラマーですが、808も積極的に使ったのだとか。

「ドラマーだからこそ、ドラムっぽくないサウンドが欲しかった」とフィル・コリンズ。

この曲の特徴的なスネアの音は、普通のスネアで出すのは難しい音です。

小口径か、胴の薄いピッコロスネアを使って、打面にタオル等を置けば似たような音は出るかもしれませんが、その音をマイクに乗せるとサウンドメイクがまた難しい。

80年代もそのような工夫はあったと思いますが、そこまで苦労するなら808を使った方が早いですよね。

まぁ、ワザと特徴的なチューニングを施したドラムを使用するのも面白いのですが。

しかし、808を好意的に迎えたドラマーに対して、「こんな音使えないよ」と拒絶するドラマーもいたのだとか。

これは仕方ありません。ドラムの音というよりは、リズムを構成する音を、機械的に再現した音なのですから。

808かどうかは忘れましたが、TOTOのドラマーだったジェフ・ポーカロも、特徴的な音はもちろん、機械的にリズムをキープしてくれるリズムマシンが登場した頃、「こいつをビルの上からプールへ叩き込んでやる!」と言ったのだとか。

多くのプロデューサーがこのマシンを使ってしまったら、ドラマーである自分の仕事が奪われてしまう、と脅威に感じての言葉でした。

ジェフ・ポーカロは92年に不慮の事故で亡くなってしまいますが、彼の心配とは裏腹に、その後もリズムマシンと人間との共存はうまく果たせています。

リズムマシンの登場で誰でも簡単に楽曲を作れるようになり、今となってはGarage BandがデフォルトでiPhoneに入っている時代ですが、レコーディングやライブで活躍するドラマーは今も数多くいます。

さらに、どれだけテクノロジーが進化しても、ジェフ・ポーカロのハーフタイムシャッフルは、「神技」として受け継がれています。

ドラマーとして向き合わなければいけない技です。

ジェフ・ポーカロ神様、どうやったらできるようになるのでしょう?

808の開発秘話

浜松にあるローランド社のヘリテイジコーナー。

その中に、808の実機も保存されています。

紹介してくださるのは、当時の開発責任者である菊本忠男さん。

TR-808のTRとは、トランジスタの意味なのだと教えてくれました。

菊本さんが注力したのが、ハンドクラップ(手拍子)の音。

テレビの砂嵐の音から着想を得てハンドクラップの音を作りだしたのですが、周りの声は冷ややか。

そこで、よりリアルなハンドクラップの音を追求し、改良を重ねましたが、締め切りに間に合わず、開発途中だった音を採用せざるを得ませんでした。

1980年、TR-808製品化。

しかしその後、FMラジオからYMOの武道館ライブの演奏が流れてきた時、あのハンドクラップの音が聴こえてきてびっくりしたそうです。

「メーカーは楽器の器は作るけれど、名器にするのはアーティストなんですよ」

開発者として必ずしも納得した音ではなかったのですが、逆にミュージシャン側には好意的に受け入れられたようです。

YMOの細野晴臣さんも、「808は何と言っても音色が好き」と言っていたとか。

YMO以外にも、808の開発にアドバイザーとして携わっていたのが、プラスティックスの佐久間正英さん。

後にJUDY AND MARYなど、名だたるアーティストのプロデューサーとして一時代を築いた方です。

佐久間さんが808の製品化第一号機をバハマのスタジオに持参して使用していたところ、その様子をあのエリック・クラプトンが見ていて興味を持った、というエピソードが。

808が海外に広まったワケ

では、808のサウンドはどのようにして海外に広まっていったのか?

決定打としては「ヒップホップの祖」とも言われるアフリカ・バンバータが「Planet Rock」という曲で808をフィーチャー。

瞬く間にヒットし、その後808がアメリカのミュージックシーンに多く使用されることになりました。

この曲をプロデュースしたアーサー・ベイカーがインタビューで語ってくれました。

「808を使ったことで曲の完成度を違う次元へと押し上げてくれた。

誰も聞いたことがないサウンドに仕上げてくれた」

特にコンガとリムショットの音がお気に入りとのこと。

エレクトロっぽさとラテンっぽさを作り出しているのだそう。

「808を使うと、曲にたくさんの感情をこめられるんだ。ヒップホップだけじゃなく、切ないバラードも作れる。とてもセクシーなマシンだよ。」

エモーショナルなぬくもりのある音と、延々とリズムをキープする機械的な要素。

この二つが折り重なる、唯一無二のマシン。

マーヴィン・ゲイの「Sexual Healing」も、彼が大変な時期に808と向き合って生み出した曲だったのだそうです。

切なさ漂うクールな印象も、808のサウンドが作り出したのですね。

最後に星野源さん。

「808の実機を使ってレコーディングして感じたことは、音をサンプリングして出すデジタルな機器ではなく、電子回路の中で機械的に音が鳴るアナログな機器だということ。

自分が組んだとおりに音を鳴らしてくれるが、その中に微細な揺れもあって、それが人格を帯びている感覚になる。

今回808を取り上げたい、とスタッフから聞いた時、「クレイジーだな」と思ったが、間違っていないと思う。おんがくこうろんにピッタリだった。」

本当に、この機器を題材として取り上げてくれて、とても興味深かったです。

もうひとつの番組は、ガチのドキュメンタリー。

808の魅力をさらに掘り下げてくれました。

ノーナレ「808 Revolution」

ナレーション抜きで展開する30分のドキュメンタリー番組「ノーナレ」。

EPGでサブタイトルを見て、我が目を疑いました。

でも、ものすごくクールな内容だというのはサブタイトルだけでわかりました。

おんがくこうろんは解説番組でしたが、こちらはドキュメンタリー。

より当事者にスポットを当てて展開していきます。

番組が始まると、砂漠に動物の顎の骨。

「ストリートは事物に独自の用途を見つける ーウィリアム・ギブソン」

この言葉が何を意味するのか?

そして、デジタルサウンドと共に808の実機が登場。

ダンスシーンを席巻し、多くのオーディエンスが熱狂する姿が描かれます。

タイトルも808のボタンのカラーがあしらわれ、アンティークな印象。

Chapter01-808開発秘話

YMOの「ライディーン」に合わせて映し出される、80年代の東京の姿。

最初に登場したのが、マニピュレータとしてYMOの多くの楽曲に携わり、ワールドツアーにも帯同した徳武秀樹さん。

80年頃のYMOの代名詞だった、moogも登場。

徳武さんは、YMOのアルバム「テクノデリック」でも使用した808の実機をを持参。

細野さんや幸宏さんの手垢がついてるかも?指紋取ってみますか?と冗談を言っておどけますが、かなり貴重な一品です。

808が登場して大きく変わったこと。

それは、リズムパターンを自分で組めるようになったことだ、と徳武さん。

808は簡単にリズムパターンが「打ち込める」マシン。

赤、オレンジ、黄色、白のボタンが4つずつ並んでいて、ボタンを押すとそのタイミングで音が鳴る。

ボタンは4つ。その押し方次第で、トラディショナルなリズムから、複雑なポリリズムまで表現できる。

つまり、4色の16個のボタンを使って、1小節のリズムを構築する、という事のようです。

※イシバシ楽器さんのYoutubeより。808で打ち込む様子を紹介しています。

等間隔でボタンを押す以外にも、Tapボタンがあるようですね。

1980年のワールドツアーで演奏された「千のナイフ」。

808が世界で初めてライブ演奏で使用されました。

おんがくこうろんで開発者の菊本さんが言っていたのがこの演奏。

次に登場したのが、その菊本さん。

自宅のアトリエ?工房?のような所からのインタビュー。

菊本さんがローランド社に入社したのが1977年。

その頃、シンセサイザーや電子楽器が登場し始めた頃でした。

YMOのデビューは1978年。

シンセを使ってダンスミュージックを演奏し、世界を回るという、細野さんのビジョンを具現化したものでした。

当時、自動リズムマシンがあれば売れると聞いた菊本さん。

じゃあそれをやってみよう、という事で開発が始まったそう。

再び徳武さん。話はハンドクラップの音について。

「よく聞くと、音が歪んでるんですよ。それが予想外の音、というかね。カッコいいと思ったわけです」

開発は試行錯誤の連続。

電気の音に様々な手を加え、ひとつひとつ音を作り上げてゆく。

抵抗やコンデンサ、周波数を変えたり、歪ませたり。

生の音に近いものを作り上げるべく取り組みましたが、開発締め切りが来てしまい、時間切れで製品を出さざるを得ませんでした。

その音は、菊本さんもやはり気に入らなかったのだそう。

しかし、YMOの演奏で使用され、その音に熱狂するファンもいる。

翌日会社に出て聞いたら、「貸し出していたんだ」との返答。

実は、YMOへはプロトタイプの頃から808を貸し出されていたそうです。

徳武さんも、ライブで808のハンドクラップを実際使用したと番組で語っていました。

そんな808、実際はあまり売れなかったそうです。

808が登場した直後、サンプリングを使ったリズムマシンが数多く登場。

電子回路を駆使して音を出していた808よりも、よりリアルな音が出せたのでした。

「サンプリングは安直すぎると思った。シンセサイザーのメーカーとしてはそれを合成で作るというのは、我々技術者の矜持だと思った」と菊本さん。

しかし、作った音はリアルではなかった。「下品な音」と評されたりもしたそうです。

これは売れないな…と思ったローランド社。

発売から3年後の1983年に生産終了となってしまいました。

世界に出回った実機は、1万6千台ほどだったそうです。

Chapter02 ーアメリカで花開いた808サウンド

舞台は、1982年のニューヨーク。

当時の様子を語るのは、おんがくこうろんでも紹介されたヒップホップの祖、アフリカ・バンバータ。

マンハッタンの48thストリートの楽器屋で、彼は808と出会いました。

モノは中古品で、安く手に入れられたそうです。

音符の書き方やBPMのカウントを知らなくても、いじって遊び続けているうちに、ファンキーなリズムを作り出すことができるようになった。

こうしてできたのが、あの「Planet Rock」。

808がヒップホップに与えた影響は大きく、彼は「宗教のようだ」と語りました。

再び菊本さん。

結果論として、アフリカ・バンバータや当時のヒップホップのアーティストに「見つけ出された」というのは嬉しい事ですが、当時はそんなことは意図していなかったそうです。

菊本さんが生まれたのは第二次世界大戦中。

幼少の頃には空襲も経験しました。

後に自分の作った楽器が受け入れられるアメリカも、当時は敵国。

そんな中で体験したライブ・ミュージックは「炭坑節」。

その後、楽器をいくつもトライしてみたが、一向にうまくならなかったそうです。

才能がないと思い知らされたのですが、その分「自動でやらせればいいじゃないか」という発想になってゆく。

1974年、冨田勲さんがドビュッシーの「月の光」をシンセサイザーで演奏したレコードを発表。

冨田さんのサウンドは、2021年の東京オリンピック閉会式のハイライトでも楽曲が流れるほど、世界的に有名。

それを聞いた菊本さん。その時の音を追い求めて電子楽器作りに没頭していきました。

「未来はすでにここにある まだ広まっていないだけだ ーウィリアム・ギブソン」

Chapter03 ーダンスミュージックに革命を起こした808の低音

スタジオに808を持ち込む、電気グルーヴの石野卓球さん。

「菊本さんが開発してなかったら、今音楽できてなかったんじゃないか」

1980年後半になると、808の音は万国共通、完全に定番の音になっていました。

シカゴハウスやアシッドハウスなどのジャンルで、その音は不可欠になっていたそうです。

電気グルーヴの活動もありますが、2000年代頃からDJとしての活動も精力的に行い、世界中を飛び回っている石野卓球さん。

808を語る真剣な眼差しは、機材を、サウンドを心からリスペクトしている証です。

そんな卓球さんも808の実機を所有していました。

いろんなシーンで使用し、海外にも持ち出したそう。

ただ運搬に弱く、いざ海外で使おうと思っても、いきなりドラムソロを始めてしまい、それが止まらない、といったハプニングもあったとか。

特徴的なのはバスドラムの音。

低音は、「体感する」という意味でフィジカルな面に作用すると語ります。

生のドラムでは出せない低音が世界中のオーディエンスを魅了したのです。

808の音は、エレクトロニックなダンスミュージックを構成する音の代名詞になっていきました。

「とてつもないものを作りましたね」と卓球さん。

菊本さんは80年代初頭同様、アンダーグラウンドでそんなムーヴメントが起こっているなんて知らなかったのだとか。

しかし、「当時は生のバスドラムとは音が違うと言われたが、人間が本来求めていたのは、そういう音なのかもしれない」と語ってくれました。

強力な低音は、恐ろしさ、脅威、憧れなどを感じる。

808は偶然にも、そんな低音を持っていたのではないか、と。

Chapter04 ー「名器」は受け継がれてゆく

2022年、茨城。

ビートメイカーのトリル・ダイナスティさん。

全米チャート1位のアルバムにも参加するミュージシャン。

今や、808の音はサンプルで買って使うのだそうです。

彼がPCで作り上げる画面上には、無数の808の音が再現されたトラックが並びます。

大きな機会を持ち出し、ボタンを押してリズムを作り出す時代から、プログラムとなった808のサウンドを画面上で展開させてゆく。

移り変わる時代により、名器と呼ばれる808の「形」は残り続けると語ってくれました。

「キハーダ」というラテン楽器があるんです、と菊本さん。

ロバの下あごの骨が、そのまま楽器になっている。

あごの骨なので、両方対になっていて、歯もそのままついている。

顎の先を持って、叩くと独特の音がする。

番組冒頭で映った動物の骨は、実は楽器だったのです。

その持ち主であるロバに「あんたの歯並びが良かったからいい音が鳴る。ありがとう」と言ったら、そのロバは喜ぶだろうか?

「今まで満足のいく楽器を作ったことがない。もっとみんなが喜んでくれる楽器を作りたかったが、とうとうそれはできなかった」と、最後に菊本さんは語ってくれました。

おわりに

ふたつの番組を通して、TR-808という楽器を深く掘り下げてくれて、とても興味深く、楽しい時間でした。

私も808については、昔買ったローランド社のMIDI音源「SC88Pro」にプログラムされた音でしか触れたことがありません。

MIDI音源自体が生楽器をできるだけリアルに再現したもので、その中に電子楽器の音が再現されていたわけです。

「ああ、昔のリズムマシンの音なんだな」という意識しかなかったのですが、それがあれだけ世界の音楽シーンを変える、すごいものだったとは…。

そんな「名器」を開発した菊本さん。

全然納得のいくものができなかった、と語っていましたが、結果的に世界中の人たちを熱狂させる楽器になりました。

その言葉は本心からなのか?感謝の裏返しなのか?

果たして納得のいくものとは何だったのか?それを完成させたとして、それが世界中に受け入れられる名器となり得るのか…?

なんとも謎が多い、深い言葉でした。

二つの番組を通して、808に興味が湧いてきました。

今やiPad用のTR-808シミュレーターのアプリがあるほど。

ソフトウェア上ですが、機器にずっと向き合ってリズム作りに没頭すれば、何か新しい世界が見えてくるかもしれませんね。

※タイトル画像は、Wikipediaより使用させていただきました。