登場人物の"死"は、"退場"とは限らない【アークナイツ】

アークナイツ8章『怒号光明』を読み終えました。レユニオン編完結を飾るにふさわしい怒涛の展開。加えて、私は先月実装された前日譚『バベル』を先に読んでいたので、そちらに符合する数々の描写と出会うことになりました。「ソシャゲなんていつサ終するかわからんのに、数年単位でここまで綿密にシナリオが作り込まれているのか……」と驚愕するばかり。夢中で読み耽っていました。アニメ3期での映像化が待ち遠しい。

シナリオに一区切りがついたので、忘れないうちに本作で印象に残った描写を書き残しておきたいと思います。『アークナイツ』という作品を通じて、創作における"死"の捉え方が劇的に変わった。そんな話です。

不謹慎な言い方になってしまうが、創作では"死"=最大かつ最後の見せ場という認識が私の無意識にはあった。その人物は何のために生きるているのか、どんな信念を抱いているのか。口ではどんな理想も綺麗事も言える。しかしそれが確固たる行動を伴って現れているとやはり本物だなと思える。その最たる例が死に際だ。自分の命と引き換えに大切な人を守る、最後の最後まで抵抗を続ける(あるいは逆に最後だけ武器を放棄する)。もちろん何もカッコいい死に方だけではなく、無様にもがく様には人間味が宿って深く共感できたりする。

そうして散っていった人物は、ファンの間で語り草になる。「やっぱ最後のあの場面がよかったよなあ」と過去形で語れられる。人気キャラだと後にスピンオフ作品が作られたりするけど、少なくともシナリオ本編からは"退場"して締め出され、今を生きる人間にスポットライトが浴びせられる。それは物語が時間軸に従って語られ、そして、その物語を動かす人物たちの描写に注力するということが、創作の必然であり、運命であるからだ。呪いとすら言えるかもしれない。すでに過去になった人物に席は用意されないものだ。

しかし、『アークナイツ』では少し様相が異なる。たとえばAceという人物。なんと彼は物語の序盤で死亡したにも関わらず、サービス開始から4年半を経た今もなお、作中で"何度も"話題に出るのだ。

彼は最期に空を見上げ、そして微笑む。

序盤におけるAceの行動ついてざっくり振り返ると――ロドス・アイランド製薬のエリートオペレーターとしてドクター救出作戦に参加。しかし作戦遂行は困難を極めた。強大な敵タルラを前にして、Aceはドクターたちを逃がすためにチェルノボーグに残り、部下の命さえも片腕を犠牲に守り抜いた末に最期を迎える。

いわゆる「ここは俺に任せて先に行け。後で必ず追いつく」だ。『アークナイツ』という作品に初めて触れた当時の私は、彼の死は凄惨な世界観を披露するためのテンプレ演出のように見えていた。鉱石病という致死率100%の不治の病が蔓延し、感染者・非感染者間の双方向の差別や虐殺が横行し、あまつさえ街ひとつを滅ぼすほどの天災が大陸の各地で発生する。風の噂よれば大地だけではなく空も海もヤバすぎるそうで、まさに地獄。Aceという実力者の死亡はその象徴であり、そして、ドクターたちがどれほどの窮地に立たされているかを説明するのに最適だと言える。

ただの演出に過ぎない。説明のために配置された駒。印象には残るけど、ま、序盤で即退場する脇役の役回りなんて大抵そんなもんよね……と、何とはなしに読み進めていたのですが――

Aceの話題はその後も度々出てくる。回想シーンで登場したり、いかに頼れる人物だったのかが語られたり。先月実装されたばかりの前日譚『バベル』では、裏切り者に酒をおごる粋な計らいをしつつも、エリートオペレーターとしての責任をもって厳粛に処罰する様子が印象に残った。

その言葉通り、彼は後にドクターたちを守るために殉職する

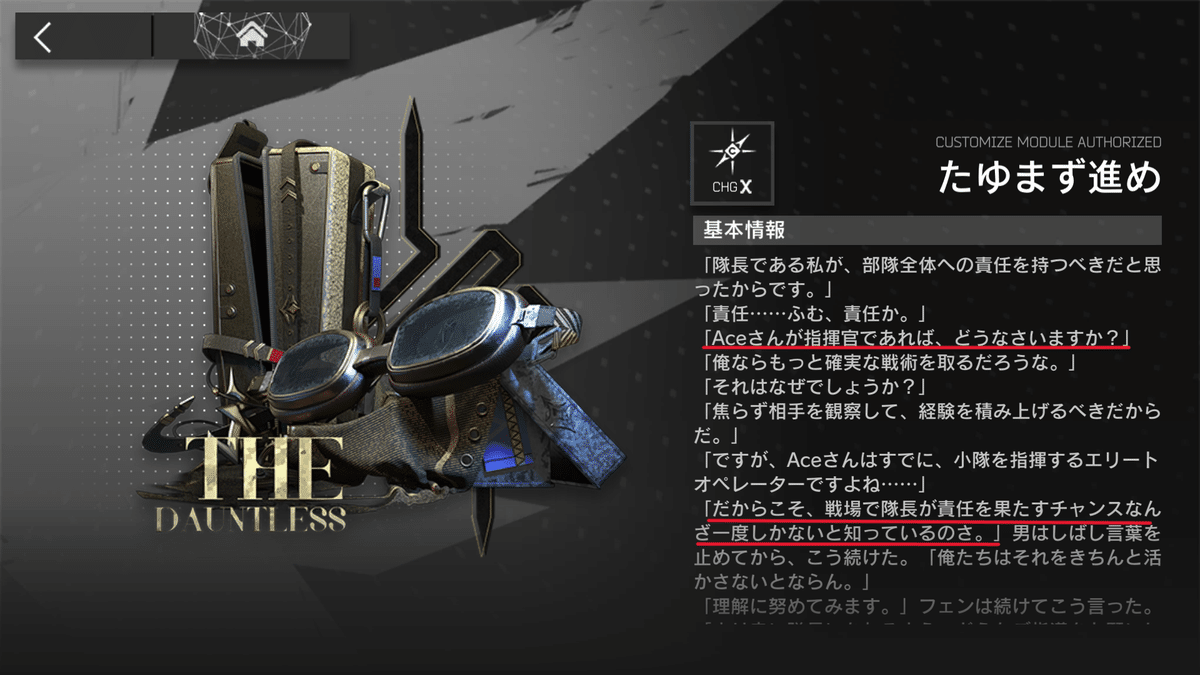

最近実装された歴陣鋭槍フェンのモジュールを解放してみると、不意にAceの名前を目にすることになった。これは信頼度&レベル上げを一定水準まで行うと閲覧できるテキストで、その人物に関するエピソードが記されている。フェンが模擬演習で失敗して医務室に運ばれた時、Aceは彼女に隊長としてどう振る舞うべきかを語った。歴陣鋭槍フェンは通常フェンに比べるとそれはもう容姿も言動もたくましくなっているのだけど、実はその成長にAceが一役買っていたことが明かされたのだ。

もはや演出のために用意された駒とは思えない。序盤における彼の行動は生前のほんの一端に過ぎない。そこに至るまでの歩みが、様々なオペレーターたちとの関わりがいくつも明かされていく。"退場"などしていない。彼は物語を追うごとに深みを増す"生きる人物"として、私の目の前に現れた。「Aceさん本当にいい漢だな……そりゃあみんなから信頼もされるよな……」としみじみ実感することになった。

そしてAceに限らず――

敵味方を含めて作中で死亡した人物、あるいは序章時点ですでに故人になっている人物の話題は度々出てくる。こう言うと何だけどしつこいくらい出てくる。まるでMemento Mori(死を忘るるなかれ)とでも囁くように。

彼らは生前に何を願っていたのか、最期にどんな言葉を残したのか。それを過去のままで終わらせない。"死"で終わらせない。彼らから託された思いを胸に秘め、絶望的な状況の中で未来へ歩みを進める。作品としてのテーマ性や、第8章アニメPVにおけるアーミヤの語りに秘められた思いが、物語に巧く落とし込まれている。

声にならない苦難を覚えている

長く終わらない憤怒の中を 振り向かず 前を行く背中を追って

ひとつ またひとつ 小さな声が 炎の中に消えていく

糾える因果を背に負って

覚悟 後悔 祈り 怒り

それぞれの手を思いで染めて 求めるものは ただひとつ

消えてしまった人たちは もう二度と戻ってこない

どれだけ運命に欺かれようとも

私たちは決して 明日から目を逸らしません

もうひとつ、私が本作で一番好きな場面を紹介したい。第8章エピローグ。多くの命が犠牲になった一連の作戦が終結した後、ケルシー先生はロドス艦内で放送する。私たちは故人にどう向き合うべきか、命とは何かを語った後、戦死者の名前(コードネーム)を一人ひとり読み上げる――

ケルシー:

――Ace小隊、十三名。Ace、バッドトム、ハードブリック、ケルグ――

――ウッドスプーン、セブンティーン、ブロンズノーズ、ビーン、ルナシルバー、コンフィデンティ、サンドウォッシュ、バイオレットフレイム、カリエス。

アーミヤ小隊、十三名。ディムニードル、B-ソフトハンド、チリジミー、キンイヤー――

――アンガーネイジング、サンティ、マルコ・スミス、フェード――

――ディバイド、リーシャ、ワイルドアッシュ、フォイ・インディゴジェイド、フロストノヴァ。

(中略)

Scout小隊、十三名。Scout、ムラム、カクテル――

――スリンカー、ミミ、レイファ、ソラナ、マリー――

――サムタック、ユラン、ユン、プータル、スコーピオン――

ロスモンティス小隊、一名。ブリッシュシルバー。Raidion小隊、一名。リクサ。

この度のチェルノボーグ事件での犠牲者は計四十一名。

「ロドスが消滅してしまったとしても、彼らがロドスのために行ったことはこの大地にその足跡を残す。」

物語として状況説明をするだけなら「計四十一名」という数字だけを描写すれば事足りる。現実においても、私たちが訃報のニュースで目にするのは数字と、ごく一部の人間の名前だけなのだから。

しかし、『アークナイツ』はそこを決してごまかさずに描いてみせた。41名、全員に名前が用意されている。名もなきオペレーターなんていない。一人ひとりに名前があり、それまで生きてきた歩みがある。そんな当たり前の事実を突きつけられて、ハッとさせられた。鳥肌が立った。「我々ロドスは決して彼らを忘れない」というケルシー先生の言葉に物凄く説得力が生まれている。

以前の記事でも少し触れたが、ブルアカやシャニマスといった昨今のソシャゲの例に漏れず、アークナイツは"脱-記号化"を意識している節がある。それは何もオペレーターとして実装されている人物だけではない。いわゆる"モブ兵"にも名前を与え、誠実かつ丁寧に物語を描こうとするその姿勢に、私は思わず打ちのめされていた。

創作における登場人物の"死"は決して終止符ではない。物語から"退場"させられることを意味しない。描き方によっては、今なお物語の中で生き続ける人物として浮かび上がり、作品のテーマをより強固なものにすることができる。当たり前といっちゃ当たり前のことではあるんだけど、創作物への向き合い方を改めて考えさせられた。「我々ロドスは決して彼らを忘れない」というケルシー先生の言葉を胸に、今後の物語を追っていきたいと思う。

最新シナリオ(14章)に追い付くまで何か月かかるかわからないけど、私も進み続けます。協心競技でサポートしてくれた先輩ドクターの方々も、本当にありがとうございます。まだまだ指揮は下っ手くそだけど頑張ります。それではまたどこかで。

<アークナイツ関連記事>