【業界研究】SNS・メッセンジャー業界の動向と主要企業分析

近年、SNSやメッセンジャーを中心としたWebアプリ業界は、急速な技術革新とグローバルな市場拡大により、かつてない成長を遂げています。

LINE、Meta、WeChatなどの主要企業は、それぞれ独自のビジネスモデルと技術戦略でユーザーの心を捉え、生活インフラとしての地位を築いています。

就職活動において、これらの業界動向や各社の強み・弱みを理解することは、企業研究や自己PRの大きな武器となります。本記事では、業界全体の現状と主要企業の詳細な分析、さらに入社試験や面接での対策ポイントをまとめ、就職活動を成功に導くための実践的な知見を提供します。

1. 業界全体の分析

市場規模と成長トレンド

SNS・メッセンジャーを中心としたウェブアプリ業界は、近年も大規模な成長を続けています。2025年時点で世界のソーシャルネットワーキング市場規模は約953億ドルと推定され、2030年には約2,098億ドルに達する見通しで、年平均成長率(CAGR)は17%に及びます (世界のソーシャルネットワーキング市場| 業界シェア 市場規模 成長性 2025 - 2030年)。ユーザー数の面でも、WhatsAppやFacebook(Messengerを含む)、Instagram、WeChatといった主要プラットフォームはそれぞれ数億~数十億規模の月間アクティブユーザー(MAU)を抱えています。例えば、WhatsAppはMAU約20億人に達しており、世界で最も利用者が多いメッセージングアプリとして現代のコミュニケーションインフラになっています (11 Social Messaging Apps Marketers Should Know in 2025 | Sprout Social)。InstagramもMAU約20億人、Facebook MessengerとWeChatは各約13億人規模とされます 。こうした巨大ユーザーベースに支えられ、業界全体の利用者数は成熟市場では伸びが緩やかになりつつあるものの、新興国や高齢者層への普及、そして新サービスの登場によって引き続き増加傾向にあります。

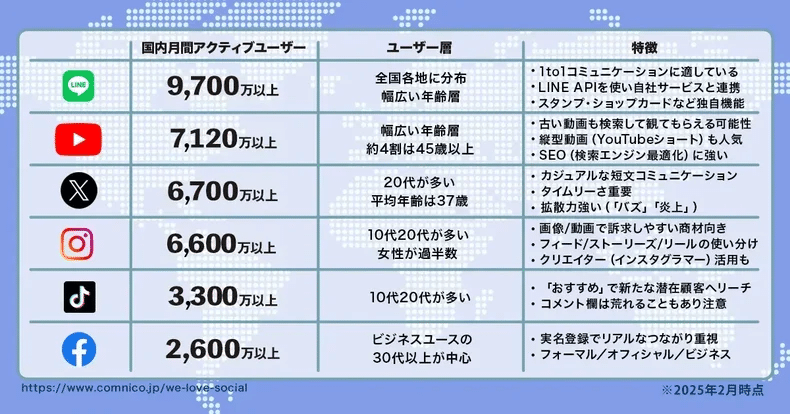

日本国内に目を向けると、主要SNS・メッセンジャーの利用者数ランキングでトップはLINEの9,700万人と突出しており、YouTube(7,120万人)、X(旧Twitter、6,700万人)、Instagram(6,600万人)が続きます (2025年|日本・世界のSNSの利用者数ランキングまとめ!SNS別のマーケティング成功事例も解説)。LINEは「メールに代わる国民的インフラ」とも評される存在で、全年代での利用率が93%に達しており、日本では他を大きく引き離しています 。一方、オープン型SNS(不特定多数と交流するタイプ)で最大なのはX(旧Twitter)ですが、InstagramやTikTokなど新興サービスも若年層を中心に台頭しています 。世界的にも、近年はTikTokの台頭によってユーザーの時間消費競争が激化し、各社は短尺動画やライブ配信機能の拡充などで対抗するトレンドがみられます。また2023年には、Meta社の新SNS「Threads(スレッズ)」がわずか5日で1億人のユーザー登録を集めるなど話題を集めました(過去最速でのユーザー獲得記録)※。このように市場規模は拡大しつつ、ユーザーの関心を引くためのサービス間競争も激しさを増しています。

主要技術の進化(AI・暗号化・データ管理など)

SNS・メッセンジャー業界ではテクノロジーの進化がサービスの高度化を牽引しています。近年特に目立つのがAI(人工知能)の活用です。各社は機械学習や大規模言語モデルを用いて、コンテンツの推薦や不適切投稿の検出、チャットボットの提供などを行っています。例えばMeta社は2023年に生成AIアシスタント「Meta AI」を発表し、WhatsAppやMessenger上でユーザーと対話できるキャラクターボット機能や、テキストからオリジナルのステッカー画像を生成する機能を提供し始めました (Introducing New AI Experiences Across Our Family of Apps and Devices | Meta) 。SnapchatもOpenAIの技術を使ったチャットボット「My AI」を導入するなど、チャット体験にAIを組み込む動きが広がっています。AIによってユーザーはよりパーソナライズされたコンテンツ提案を受けたり、便利な自動応答を得られるようになりつつあります。一方で、生成AIの誤情報リスクへの対応や、人間とAIの区別を明示する措置も各社課題として取り組んでいます 。

セキュリティ技術(暗号化)の進化も重要なトレンドです。プライバシー意識の高まりを受け、主要メッセージングサービスはエンドツーエンド暗号化(E2EE)を推進しています。WhatsAppは2016年から全チャットのE2EEを実装済みで、Meta社は2023年末よりMessengerとFacebook上の個人チャットもデフォルトでE2EEを有効化し始めました (Launching Default End-to-End Encryption on Messenger | Meta)。暗号化によりプラットフォーム運営者でさえメッセージ内容を閲覧できなくなるため、ユーザーのプライバシー保護が強化されます。ただし同時に違法利用への対策との両立も問われ、各社は暗号化と安全確保のバランスに細心の注意を払っています 。このほかデータ管理の面では、巨大ユーザーデータの分析基盤の整備や、GDPRなど各国の個人情報保護規制への準拠が大きなテーマです。Facebookの過去の事件(Cambridge Analytica問題など)を契機に、各社とも利用者データの扱いに透明性と慎重さが求められるようになりました。現在ではプライバシーダッシュボードの提供や、サードパーティCookie規制への対応、サーバーインフラの効率化など、データ利活用と保護双方の観点で技術開発が進んでいます。

主な収益モデル(広告、サブスクリプション、決済など)

SNS・メッセンジャー系サービスの収益源は大きく広告収入と課金収入に二分できます。広告モデルは依然として業界の主軸であり、世界的なプラットフォームは売上の大半を広告に依存しています。例えばMeta社(Facebook/Instagram/WhatsApp等)は2023年の売上1349億ドルのうち約99%を広告収入が占めました (How Does Facebook (Meta) Make Money?)。FacebookやInstagram上のタイムライン広告、ストーリーズ広告、Messengerのスレッド内広告などが主要な収益源です 。Tencent(微信/WeChat運営)もSNSタイムライン「モーメンツ」への広告表示や、ミニプログラム内広告などソーシャル広告の収入が年々増加しています。LINEも同様に、近年はトーク画面上部のタイムライン広告や企業公式アカウントを通じた広告・販促配信が収益の柱に成長しています (LINEに転職・就職したい人が事前によむべき決算資料の分析まとめ!)。

一方で、サブスクリプションやデジタル課金による収益多様化も進んでいます。近年各社が導入しているのがプレミアム会員サービスで、Twitter(現X)の「Blue」、Snapchatの「Snapchat+」、Telegramの「Premium」など月額課金による追加機能提供が増えています。Meta社も2023年に有料認証バッジサービス「Meta Verified」をFacebook/Instagramで開始し、個人ユーザーから月額課金を得るモデルに参入しました。またメッセンジャーでは、ビジネス向けAPI利用料や決済手数料も重要です。WhatsAppは企業アカウントが一定数以上のメッセージを送る際に課金するビジネスAPIモデルを展開しており、WeChatも公式アカウントや小程序(ミニプログラム)上での商取引において手数料収入を得ています。特にWeChatは決済プラットフォーム(WeChat Pay)を内包しており、アプリ内で送金・決済が完結します。デジタル決済は直接の手数料収入のみならず、サービス内経済圏の活性化による間接的な収益増(購買データを活用した広告最適化等)にも寄与しています。

さらに、デジタルコンテンツ販売やゲーム課金も見逃せません。LINEはスタンプ(絵文字)の購入機能で個人ユーザーから収益を得ており、クリエイターと売上を分配する仕組みです。Tencentはゲーム事業が巨大で、WeChatやQQ上でゲームへの集客・決済を行うことでゲーム内課金収入を上げています。Facebookもゲーミングプラットフォームやクリエイターへの投げ銭機能Starsを提供し、一部手数料を得ています。総じて、広告収入が主軸である一方で、サブスクリプションやフィンテック、デジタルコンテンツ課金など多角的な収益モデルを各社が模索・強化している状況です。

競争環境と主要プレイヤー

SNS・メッセンジャー業界は少数の巨大企業による寡占的な構図が強まっていますが、同時に新興勢力の台頭も散見されます。主要プレイヤーとしては、アメリカのMeta社(Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger)と中国のTencent社(WeChat/微信, QQなど)、そして各地域で強いローカル勢力(日本のLINE、韓国のカカオトーク、ロシアのVK/Telegramなど)が挙げられます。Meta社はFacebookとInstagramでオープンなSNS市場を押さえ、WhatsAppとMessengerでクローズドなメッセージ市場を押さえるという圧倒的なポートフォリオを構築しています。Tencentは中国国内で「微信(WeChat)」という一極集中のエコシステムを築き、生活インフラ化することで他社の参入を許していません。LINEも日本・台湾・タイなど限られた市場ながら国民的アプリとなっており、その市場では独自の経済圏を形成しています。

競争の軸は大きく二つあります。一つはユーザー数と滞在時間の奪い合いです。限られた人々の可処分時間をめぐり、各サービスが新機能投入や他分野進出で戦っています。例えば、Snapchat発祥の「24時間で消えるストーリー」機能はInstagramやLINEも追随し、TikTok発祥の縦型短編動画はInstagramのReelsやYouTubeのShortsが採用しました。各社がお互いの強みをコピーし合う「機能の同質化」が進んでおり、ユーザーから見ればプラットフォーム間の差異は縮まりつつあります。そのため差別化要因として、あるサービス上で築いたソーシャルグラフ(友人関係)や蓄積コンテンツ、使い慣れによる定着が重視されています。特にメッセンジャーは一度主要な連絡手段として定着すると乗り換えコストが高く、LINEのように国内で先行したサービスがそのまま強固な地位を維持するケースが多いです。

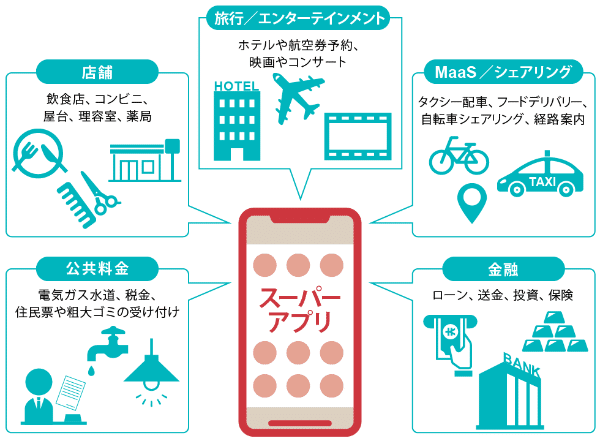

もう一つの競争軸はサービスエコシステムの広がりです。WeChatがメッセージだけでなく決済やミニアプリで生活インフラとなったように、各社とも“スーパーアプリ”化を目指してサービスを横に拡大しています。LINEもニュース、マンガ、買い物、銀行など次々と機能追加しており、Facebookもマーケットプレイス(CtoC取引)や求人機能、Meta Payによる送金などプラットフォーム内で完結する体験を増やしています。こうした囲い込み戦略により、一社でユーザーの多様なニーズに応えられる体制を整えることが競争優位につながります。

市場参入のハードルは非常に高いものの、ニッチ層への特化で存在感を示す新興もいます。たとえばSignalやTelegramはプライバシー重視層に支持されユーザー数を伸ばしていますし、ビジネス現場ではSlackやMicrosoft Teamsなど業務向けコラボレーションツールが別軸で普及しています。ただ、これらは一般消費者向けSNSとは市場が異なるため、本分析では主にコンシューマー向けの主要プレイヤーに焦点を当てます。総じて、SNS・メッセンジャー業界はグローバル巨頭と地域特化サービスが共存しつつ、ユーザーエンゲージメントとエコシステム拡大を巡って激しく競い合う構図となっています。

2. 主要企業の詳細調査

LINE(LINEヤフー株式会社)

事業概要・戦略: LINEは日本発のメッセンジャーアプリで、スタンプ機能などで人気を博し“生活インフラ”となった後、サービス範囲を広げスーパーアプリ戦略を展開してきました。事業ポートフォリオは、「コミュニケーション」分野(チャット・通話、スタンプ・着せ替え等)を中核に、ニュース・漫画・音楽などのコンテンツ事業、キャッシュレス決済のFintech事業、ECやデリバリーのコマース事業、AIアシスタントのAI事業、さらにはMVNO通信サービス(LINEモバイル)など多岐にわたります 。LINE社自身はこれらをコア事業(広告およびコミュニケーション&コンテンツ)と戦略事業(Fintech・AI・コマース・他)に分類し、コア事業で収益基盤を築きつつ戦略事業で次の柱を育てる方針をとっていました 。実際2010年代後半には広告事業が急成長しており、LINE全体の売上拡大をけん引しました 。2021年には親会社のNAVER(韓国)とソフトバンクの提携により、Yahoo! JAPANとの経営統合が実現しZホールディングス傘下に入りました。その後さらに2023年10月、Zホールディングス・Yahoo・LINEが合併して「LINEヤフー株式会社」となり、経営体制が一本化されています (Zホールディングスがヤフー・LINEと10月1日に合併、新社名は「LINE ヤフー」に | Web担当者Forum)。この統合の狙いは、グループ内で重複していた事業を整理し、LINEとYahooそれぞれが持つユーザー基盤やデータを融合することで競争力を高めるためです 。統合後の新戦略では、特に広告・EC・決済領域で両社のシナジーを最大化し、国内市場での存在感をさらに強固にすることが目指されています。

強み:

圧倒的な国内ユーザー基盤: 日本の人口の大半に相当する約9,700万人が利用し、全年代で9割超という驚異的な普及率 。家族や友人との連絡インフラとして定着しているため、他サービスへのスイッチが起きにくい。

高いエンゲージメント: メッセージやスタンプのやり取りだけでなく、タイムライン投稿、ニュース閲覧、LINEマンガ・音楽など日常的な接点が多く、アプリ内滞在時間が長い。

多角化したサービス展開: メッセージングを起点に、決済のLINE Pay、投資・保険、ショッピング、デリマ(出前サービス)など次々と新サービスを投入。「ワンストップで生活ニーズを満たせる」点で差別化を図っている。

ローカライズと提携力: 日本市場の文化に合わせたスタンプや公式アカウント戦略でユーザーの支持を獲得。また地方自治体や企業とも提携し、防災通知や顧客対応に利用されるなど公共インフラ的ポジションも構築。

弱み:

国外市場での存在感不足: 東アジア以外では支配的地位を築けず、欧米やインドなどではWhatsAppやMessengerが主流。グローバル展開の難航により成長余地が限られる。

競合とのサービス重複: 国内では楽天やメルカリなど他社もスーパーアプリ化を狙っており、FintechやEC分野で強豪ひしめく。特に決済はソフトバンク系のPayPayに主導権を譲り、LINE Payはサービス終了が決定した(後述) (「LINE Pay」サービスが終了!LINE PayからPayPayにチャージする方法|株式会社Tenorshare)。

収益源の偏り: 広告事業が伸びたとはいえ、Metaなどと比べ絶対額は小さく、他の新規事業も大きな黒字には至っていない。ユーザー当たり収益(ARPU)の向上が課題。

セキュリティ・信頼性の課題: 2021年に海外委託先から日本人ユーザーデータにアクセスできた問題が報じられ、行政指導を受けるなど信頼低下の懸念もあった。プラットフォームとしてのガバナンス強化が引き続き必要。

差別化要因:

スタンプ文化の創出: LINEといえば豊富なスタンプ(絵文字)機能で、感情豊かなコミュニケーションを可能にしました。他プラットフォームにもステッカー機能はありますが、LINEほどキャラクターIPと結びつけ商業展開している例は少なく、これがユーザー愛着を高めています。

ローカルニーズへの適応: 日本語話者に最適化されたUI・機能(既読表示や年賀スタンプ等)、きめ細かなキャンペーン(お年玉くじ等)はグローバル標準の競合には真似しにくい強みです。

Yahooとの統合によるデータ融合: 検索やポータルを持つYahoo! JAPANとの連携で、WEB上の行動データとLINE内のソーシャルデータを統合したマーケティングが可能になります。他社にはない国内最大級のデータ資産として広告配信やサービス開発に活かせる点で差別化されています。

最近の動向と今後の展望:

LINEを巡る最新の大きな動きは前述の経営統合の完了です。2023年10月にZHD・Yahoo・LINEが合併して「LINEヤフー株式会社」となり、組織統合による意思決定の迅速化とサービス連携の強化が図られました 。特に決済サービスの一本化は重要テーマで、2025年4月末でLINE Pay(日本国内)のサービス終了とPayPayへの統合が決定しています 。これによりユーザーは残高をPayPayへ移行でき、ポイント等も集約される予定です。重複する決済基盤を一つにまとめることで、経営資源をPayPayに集中し競争力を高める狙いがあります 。今後はLINEとYahooのID連携をさらに進め、例えばLINEで検索すればYahooの検索結果が出る、Yahooショッピングの購入情報をLINEトークで通知する等、シームレスなユーザー体験を実現していくとみられます。またLINE公式アカウントとYahoo広告の統合管理など、企業向けマーケティング支援の一体化も進むでしょう。

技術面では、LINE独自のAIアシスタント「Clova」の活用や、大規模言語モデルを使った新機能開発も注目されます。すでにLINEは一部でChatGPTを活用した対話ボットを提供開始しており、今後チャット上でAIが返信候補を提案したり、スケジュール調整を自動化するといった機能拡充の可能性があります。またミニアプリプラットフォーム(LINEミニアプリ)を強化し、企業がLINE上で完結するサービスを提供できる環境を整備しています。これはWeChatのミニプログラムに近い発想で、ユーザーにアプリを別途インストールさせずともLINE内で様々なサービス(予約・注文・会員証提示など)が利用できるようにするものです。国内他社にはないLINEのアドバンテージとなり得るため、普及が今後のカギとなります。総じて、今後数年のLINEは統合効果の発現とスーパーアプリ路線の深化がテーマであり、日本市場で圧倒的地位を守りつつフィンテックやAIなど新領域でどれだけ成果を出せるかが注目されます。

採用情報・企業文化:

LINEは日本有数のインターネット企業として人気があり、新卒・中途ともエンジニア職を中心に積極採用しています。社内公用語は日本語ですが韓国NAVER由来のグローバル文化もあり、技術部門では英語ドキュメントも使われます。カルチャーとしては「WOWを生み出す」(ユーザーに驚きと感動を与える)のバリューを掲げ、若手の提案や新規事業創出を奨励する風土です。働き方は裁量労働でフレックス制を採用し、服装も自由など外資系に近い開放的な雰囲気ですが、プロジェクト次第では深夜対応も辞さないスタートアップ気質も残っています。エンジニア採用では、独自のコーディングテスト(二問構成でアルゴリズム問題と業務実装問題 (エンジニア職のコーディングテストを突破するには?|LINEヤフー株式会社))を課すなど選考は高度です。競技プログラミング上位者も多く入社していますが、AtCoder社長の談話によればLINEの試験は単に早解き能力だけでなく仕様読解力や品質も重視しており、コードの中身まで評価する工夫があるようです (〖IT志望必見〗GAFAMエンジニア内定者が解説する、技術試験『コーディングテスト』の実態と対策 | 外資就活ドットコム) 。これは実務重視・チーム開発重視の文化を反映したものと言えるでしょう。総じて、ユーザーファーストでチャレンジを歓迎する社風であり、日本市場向けに大きなインパクトを与えるサービス開発に携われる点が魅力として採用候補者に伝えられています。

Meta(Facebook, Instagram, WhatsApp を擁するMeta Platforms社)

事業概要・戦略: Meta Platforms(旧Facebook社)は、世界最大のSNSファミリーを運営する米国企業です。同社の戦略は「世界中をつなげる」ことを掲げ、Facebook・Instagramといったオープン型SNSと、WhatsApp・Messengerといったクローズド通信ツールを傘下に収め、相互連携させることでユーザーの囲い込みを図っています。特に2010年代はFacebookでソーシャルグラフを構築し、Instagramの若者人気を取り込み、WhatsAppの手軽な通信機能も傘下に入れることで、「友達との交流=Metaのサービスで完結する」エコシステムを形成しました。Metaの収益モデルは前述の通り広告依存が極めて高く 、Facebook/Instagram上でのターゲティング広告事業が収益の柱です。そのため事業戦略上も「ユーザー数と滞在時間を最大化し、広告インプレッションを増やす」ことが重視され、ニュースフィードの最適化や動画機能拡充などエンゲージメント向上施策に力を入れてきました。

同時にMetaは将来への投資として、VR/ARによるメタバース(仮想空間)領域を開拓しています。社名をFacebookからMetaへ変更(2021年)したのもその表れで、VR機器Questシリーズの開発やHorizon Worldsといった仮想世界プラットフォームの構築に数十億ドル規模の投資を続けています。ただ2023年時点ではメタバース事業は巨額の赤字で、まずは足元の収益力回復が優先課題となっています。創業者マーク・ザッカーバーグ氏は2023年を「効率の年」(Year of Efficiency)と位置付け、大規模リストラを実施しつつAIへの重点投資を表明しました (Meta Platforms layoffs: Zuck's 'year' of efficiency is multi-year effort)。具体的には組織のスリム化と意思決定の簡素化を進め、リソースを生成AIや推薦AIの強化に再配分しています。AI分野では同社は大規模言語モデルLlama2を公開するなど研究開発に注力しており、これを活用して広告ターゲティング精度の回復(Appleのプライバシー規制対応)や新たなユーザー体験(チャットボットやAI画像生成)を創出しようとしています 。

強み:

空前のユーザー規模: Facebookの月間利用者は約30億人に迫り、Instagramも20億人超、WhatsAppは20億人超と、地球上のインターネット利用者の大半が何らかのMetaサービスを利用しています。これは競合他社を大きく引き離す強みであり、ネットワーク効果によるプラットフォームの定常利用が盤石です。

包括的なサービス統合: 写真共有(Instagram)、テキスト投稿(Facebook)、短動画(Reels)、メッセージ(Messenger/WhatsApp)、EC(Marketplace/ショップ機能)まで、一社で主要なソーシャル機能を網羅。アプリ間連携も深めており、例えばInstagramとMessengerのDM統合、FacebookとInstagramのストーリーズ同時投稿などシームレスな体験を提供しています。

高度な広告運用ノウハウ: 数十億人規模のデータを活かしたターゲティング広告技術は業界トップクラスです。機械学習による最適化、コンバージョンAPI導入などで広告効果を最大化し、広告主からの強い支持を得ています。広告売上は2023年に前年比+16%と再成長に転じ 、AI活用によりポストCookie時代も高い収益性を維持しています。

資本力と技術力: 巨大企業ゆえの潤沢な資金で有望企業買収(InstagramやWhatsApp買収が典型例)や最先端技術への投資が可能です。世界トップレベルのエンジニア人材も抱えており、自前でインフラ構築(データセンターや海底ケーブル)やオープンソースソフト公開なども行えるなど、テック業界の中核を担う存在です。

弱み:

信頼性の低下と規制リスク: 度重なるプライバシー問題やフェイクニュース拡散問題で、利用者や政府からの信頼を損ねています。Cambridge Analytica事件以降、欧米では個人データ規制が厳格化し、Metaのターゲティング広告は難易度が上がりました。また独禁法の観点からも解体論が出るなど、規制リスクを常に抱えます。

若年層の関心離れ: Facebook本体は特に10〜20代の若年層ユーザーが減少傾向にあり、「古いSNS」と見られている面があります。InstagramやWhatsAppで若年層をつなぎ留めていますが、TikTokなど新興への流出も無視できません。

モバイルOSへの依存: iOSやAndroidといったプラットフォーム上で動作する以上、AppleやGoogleの方針変更に大きく影響されます。実際Appleのトラッキング制限(ATT)はMetaに数十億ドル規模の損失を与えました。自社端末(Portal等)は伸び悩んでおり、プラットフォーム依存から来る脆弱性があります。

収益源の偏り: 広告以外のビジネスが小粒で、VRなど新規事業は赤字が続いています 。メタバースビジョンは先行投資ばかりが膨らみ成果が見えないため投資家の不安材料です。広告業況が悪化すると業績悪化に直結するという一本足打法のリスクを孕んでいます。

差別化要因:

グローバルなソーシャルグラフ: Metaのサービスを使えば世界中どこにいても誰とでも繋がれるというユニバーサルな繋がり基盤は、他にはない価値です。特にFacebookの実名SNSはビジネスやコミュニティ利用も多く、LinkedInや地域SNSとは違う実社会の人間関係の延長を実現できる点で独自です。

エコシステム内の相乗効果: Facebook・Instagram・WhatsApp間のクロス投稿やログイン統合、Messenger APIを介した企業の統一顧客対応など、ファミリー内連携がもたらす利便性はMetaならではの強みです。他社は単独アプリ勝負になりがちですが、Metaは複数の顔を持つためユーザーの目的に応じてサービスをシームレスに切り替えさせられます。

メタバースへの先行投資: 成功可否は未知数とはいえ、VR/ARハードとプラットフォームを押さえている大手はMetaのみです。長期視点で見れば、人々の交流様式が視覚的な仮想空間に移行した際に、Metaが一日の長を持つ可能性があります。競合のGoogleやAppleもARには注力していますが、SNSとVR双方を握るMetaは独特のポジションにいます。

最近の動向と今後の展望:

2022年〜2023年のMetaはコスト構造の見直しが大きなテーマでした。株価低迷を受け2022年末から大規模リストラを断行し、2万人以上の人員削減とプロジェクト精査を実施しました。加えて経営スローガンを「効率性の向上」に置き、組織階層のフラット化や優先順位の明確化による小回りの利く開発体制へ移行しています 。その甲斐あってか業績は2023年に入り持ち直しつつあり、特にInstagramのReels(短動画)の成長が顕著です。TikTok対抗機能として導入したReelsは利用時間を着実に伸ばし、Metaの発表では直近の利用時間は前年比2倍以上になるなど成功を収めています※。Reelsのマネタイズも徐々に改善し、2024年には収益貢献が本格化すると見られます。また2023年7月にはTwitter対抗のテキストSNS「Threads」を急遽立ち上げ、一時期爆発的なユーザー登録が起きました。現在アクティブ率は落ち着いたものの、イーロン・マスク氏が率いる競合X(旧Twitter)の混乱に乗じてシェアを奪う戦略であり、代替プラットフォーム需要を巧みに取り込んでいます。

今後の展望として、エンドツーエンド暗号化の完遂がMessenger/Instagramで予定されており、プライバシー強化と機能向上(メッセージ編集や消えるメッセージ機能の標準提供など)を両立していくでしょう 。さらに生成AIの全面活用がキーになります。Metaは先述のようにチャットボットやAI画像生成の実装を急いでおり、例えば有名人のキャラクターAI(Snoop DoggやKendall Jennerが演じるチャットAIなど計28種)を展開し始めています 。これらはまず米国でβ提供中ですが、将来的に各プラットフォームでグローバル展開されればユーザーの新鮮味につながるでしょう。またWhatsAppの収益化も引き続き課題で、近年取り組んでいるコミュニティ機能(大規模グループチャット)やステータスへの広告挿入、さらに企業向けチャネルの拡充によってマネタイズ強化が図られる見込みです (Meta AI assistant comes to WhatsApp, Instagram, Facebook and ...)。他方、メタバース事業の行方も注視されます。2023年末に消費者向け高性能ゴーグルQuest3を発売し評価は上々ですが、市場自体の成長は緩慢です。今後はより軽量なARグラスの開発や、ビジネス向けの仮想コラボレーションツール展開などニッチからの普及戦略も考えられます。総じてMetaは既存SNSの守りと次世代プラットフォームの攻めを両立させる舵取りが重要であり、当面は広告ビジネスを盤石にしつつAI・ARでのイノベーションを模索する展開が続くでしょう。

採用情報・企業文化:

Meta(旧Facebook)は世界中の優秀な人材が働きたいと憧れるトップテック企業の一つです。日本国内にも東京オフィスがあり、ソフトウェアエンジニア職やテクニカルコンサルタント職、営業職などを採用しています。グローバル企業のため社内共通語は英語で、公用語は英語となります。社風は非常に自由闊達で「Move Fast, Be Bold(素早く大胆に動け)」などのコアバリューが有名です。成果主義・実力主義が徹底しており、自ら手を挙げれば若手でも大きなプロジェクトを任される風土です。一方で近年は「安定したインフラの上で大胆に動く」という風に価値観もアップデートされ、拡大路線から効率重視路線への変化も見られます。福利厚生は豪華で、オフィスの無料カフェテリアやジムなども充実していますが、その分パフォーマンスへの要求水準も高いです。

採用プロセスは非常に競争的で、特にエンジニア職は難関とされています。面接ではコーディング試験(アルゴリズム問題)やシステム設計面接、さらに行動面接(協調性・リーダーシップを見る質問)が課されます。Googleなど他のIT大手と同様、データ構造やアルゴリズムの深い理解が必須で、競技プログラミング的な問題をホワイトボードで解かされ、その場で説明・質疑を行う形式が一般的です 。面接官も現場のエンジニアが務め、解法の最適性やコードスタイルまで厳しく評価します 。また英語力も重要で、技術議論を英語で円滑にできるかが見られます。カルチャーフィットとしては「自発性がありオーナーシップを持って仕事を進められるか」が重視され、受け身ではなく自ら課題設定し解決できる人物像が好まれます。総じてMetaで働くことは高いプレッシャーと責任を伴いますが、世界にインパクトを与えるプロダクト開発に携われる魅力があります。社内のオープンな情報共有文化(全社員が週次Q&AでザッカーバーグCEOに直接質問できる等)や、フラットな組織構造もエンジニアには働きやすい環境と言えるでしょう。

WeChat(微信)[Tencent(騰訊)社]

事業概要・戦略: WeChat(中国名:微信〈ウェイシン〉)は中国Tencent社が提供するメッセンジャー型スーパーアプリです。もともと2011年にメッセージアプリとしてスタートし、中国版LINEのような位置づけでしたが、その後の戦略展開によりオールインワンの生活プラットフォームへと進化しました。WeChat単体で、チャット・音声通話はもちろん、SNSタイムライン(モーメンツ機能)、スマホ決済(WeChat Pay)、アプリ内ミニプログラム(ミニアプリ)、公式アカウントでの情報発信、タクシー配車や公共料金支払い、果ては身分証明や健康コードまで、日常生活のあらゆるシーンを網羅しています。そのため中国国内においては「WeChatさえあれば他のアプリは要らない」とまで言われ、月間アクティブユーザーは10億人以上(※中国国外ユーザー含む)に達しています 。Tencentのビジネス戦略においてWeChatはトラフィックのハブとして位置づけられており、このプラットフォーム上に自社他社問わず様々なサービスを載せることでエコシステム全体の価値を高める方針です。たとえば、Tencentが出資するサービス(配車のDiDiや料理宅配の美団など)はWeChatミニプログラムから利用可能にし、ユーザー獲得を支援しています。結果としてWeChatはTencent帝国の中核となり、SNS/メッセンジャーの枠を超えた巨大経済圏を築いています。

収益面では当初こそメッセンジャーとして直接の収入はほぼありませんでしたが、現在は広告収入とフィンテック収入が二大柱です。WeChatタイムライン(モーメンツ)に表示される広告枠や、ミニプログラム内広告、公式アカウント記事内広告などでオンライン広告売上を計上しています。またWeChat Payを通じた決済手数料や、ユーザーの預かり金運用利息、ミニゲームやデジタルグッズの課金収入もあります。親会社Tencentの2023年Q1決算では、広告収入が約247億人民元(前年同期比+15%)と増収に転じており、その背景にはWeChat広告事業の好調があると報じられました (Tencent's online ad revenue grows for the first time in more than a year)。一方、WeChat内でのEC取引総額(GMV)も莫大で、2020年にはミニプログラム経由の取引額が1.6兆元(約24兆円)と前年の2倍になったとの発表がありました (WeChat doubled mini program GMV in 2020 · TechNode)。これらは直接の売上ではないものの、WeChat内で商取引が活発化することで決済や広告など間接的な収益機会が拡大します。このようにWeChatはユーザーエンゲージメントをサービス収入に繋げる巧みなエコシステム戦略を採っています。

強み:

中国市場での独占的地位: 中国本土におけるメッセンジャー/SNSとして他を寄せ付けないユーザー規模(微信/WeChat全体で月活約13億人)と浸透率を誇ります。家族間の連絡からビジネスでのやり取りまでWeChatが標準ツールとなっており、新規参入の余地が極めて少ない。

スーパーアプリとしての包括性: メッセージから支払い、ショッピング、娯楽、行政手続きまでワンアプリで完結する利便性は世界的にも突出しています。1日あたり450億件以上ものメッセージがやり取りされ 、WeChat Payは9億人超のユーザーが利用するなど 、国民生活に不可欠なインフラとなっています。

Tencentグループとの相乗効果: 親会社Tencentはゲーム・音楽・動画配信・クラウド等多角的な事業を持ちますが、それらの集客・ログイン基盤としてWeChatが機能しています。QQ音楽やTencent Videoの会員連携、ゲームのソーシャルログインなどグループ内サービスハブとしての強みがあります。また他社サービスに対しても決済やミニプログラム提供で間接的に関与できるため、中国ITエコシステム全体を支配する存在となっています。

ユーザーデータの蓄積: SNS上の交流データから決済履歴、位置情報まで莫大な生活データがWeChat上に蓄積されており、これを活かしたサービス改善や新サービス展開が可能です。たとえばユーザーの行動パターンに応じて適切なミニプログラムをレコメンドしたり、信用スコア算定に活用するといったことが考えられます。

弱み:

国外での利用制限: 中国国外ではWeChatの利用が主に華人コミュニティに限られ、世界的なメジャーアプリにはなれていません。米国などでは安全保障上の懸念から禁止論も出ており、インドでは政府規制で使用不能になるなど、地政学リスクにさらされています。

政府規制との一体不可分: 中国政府のネット検閲や情報統制の枠組み内で運営せざるを得ず、自由なサービス改善に制約があります。例えば暗号化やプライバシー保護よりも当局への協力が優先されるケースがあり、グローバル基準のプライバシー志向ユーザーには敬遠されます。

過度なエコシステム集中: 何でもWeChatで出来てしまうため逆に、WeChatが障害を起こすと交通機関から商取引まで社会の多方面に影響が及ぶリスクがあります。一企業のアプリに社会インフラが集中しすぎている状況への懸念もあります。また自社サービス優遇により公正な競争を阻害していると見做されれば、独禁規制の対象になり得ます。

クリエイティビティのジレンマ: ミニプログラムなど統合は便利な反面、ユーザーが新しい単体アプリを試す機会を奪い、結果としてWeChat内の体験が画一化・閉鎖的になる可能性があります。ユーザーから見れば「WeChatの中の小さな画面」で全て済ませることに窮屈さを感じることもあり、特に若年層では抑制の少ない抖音(中国版TikTok)や小紅書(RED)などへ流れる動きもあります。

差別化要因:

ミニプログラム生態系: WeChatの最大の差別化はミニプログラム(小程序)という独自プラットフォームです。ユーザーはアプリを追加インストールせずにWeChat内で様々なサービスを「呼び出せ」ます。この仕組みは他社にも模倣例がありますが、WeChatほど成功した例はなく、800万以上のミニプログラムと日次5億人以上のDAUを誇る (WeChat Users & Platform Statistics 2023 - China Internet Watch)圧倒的なエコシステムになっています。

統合された決済・送金: WeChat Payは支付宝(アリペイ)と並ぶ中国2大モバイル決済ですが、SNSと統合されている点で一歩先んじています。チャットからそのまま送金、グループで割り勘、店舗のQR決済、オンライン購買までシームレスで、「お金のやりとり=WeChat上で完結」する体験は大きなロイヤルティ要因です。

ライトアプリ戦略: WeChat自体はフル機能の巨大アプリですが、ユーザー側の体感としては必要な時に必要な機能だけをミニプログラムで呼び出すため、スマホリソースを圧迫しにくいです。多くのサービスを統合してもUI上は煩雑さを感じさせない設計思想は、競合スーパーアプリ(例えば機能過多になりがちなLINE等)との差別化ポイントです。

独自のイノベーション文化: 開発責任者の張小龍(Allen Zhang)氏は「シンプルさ」や「ユーザー価値」を重視し、広告導入にも慎重でした。そのため初期のWeChatはユーザー本位の機能改善で急成長した経緯があり、現在でもプロダクト開発の思想に独特のこだわりがあります。この職人肌のプロダクト哲学は他社には真似しにくい強みです。

最近の動向と今後の展望:

WeChatの直近の動向としては、ショート動画「Channels」(視頻号)の強化が挙げられます。TikTok(抖音)の爆発的人気を受けて、WeChat内でも2020年にショート動画機能Channelsを開始しました。ユーザーの動画投稿やライブ配信を促し、2022年には動画での商品販売(ライブコマース)も解禁しています。ショート動画はすでにWeChatのタイムラインを押しのける人気コンテンツとなりつつあり、2023年時点で日活躍量が数億人規模に達したとの報道もあります※。TencentはChannelsを新たな収益源にすべく、広告配信や投げ銭機能などマネタイズも本格化させています。またミニプログラムのさらなる拡充も進行中で、2023年にはAppleのApp Storeを介さずiPhone上でWeChatミニゲームを配信可能にするといった取り組みも見られました。これはアプリストア審査や手数料を回避する独自経路として注目されます。

規制面では、2021年以降中国政府が大手IT企業に対する監督を強化し、WeChatも独占的慣行の是正を求められました。具体的にはそれまでブロックしていた他社プラットフォーム(例えばWeChat内からAlibabaのリンクを開けない等)を解禁する措置が取られています。ユーザーはWeChat上で他のアプリのリンクを直接開くことが可能になり、やや「壁の低い庭」になりました。もっとも依然としてWeChatが人々のデフォルトアプリである状況は変わらず、Tencentとしては開放性と囲い込みのバランスを取りながら、政府と良好な関係を維持していく必要があります。

今後の展望としては、国外市場へのアプローチが緩やかに続くでしょう。東南アジアや日本でも訪中経験者や華人コミュニティを中心にWeChat Payの利用が広がっており、観光客需要に応える形で加盟店を増やしています。ただし本格的にWhatsAppやLINEのユーザーを奪うのは難しく、国外では主に決済プラットフォームや在外中国人のライフラインとして機能するに留まるかもしれません。一方、中国国内ではさらなるミニプログラムの深化(例えば3Dアバターやより高度なゲームの展開)、AI活用(Tencentも自社大規模言語モデルを開発中で、WeChatのカスタマーサポートBotや翻訳機能に応用が予想されます)、企業向けサービス(WeComの普及)などがキーになります。WeChat自体は成熟期にありますが、中国では依然として日常生活の中心にあり続けるため、Tencent全体の成長はフィンテックやクラウドなどWeChat発の事業拡張にかかっています。総じてWeChatの今後も「中国のユーザーの生活をどこまで包括できるか」に焦点があり、そのモデルが他国にも波及するか注目されます。

採用情報・企業文化:

WeChatを開発・運営するTencent社は、中国を代表するIT企業として人材競争力の高さで知られます。本社は深圳にあり、WeChatの主要開発拠点は広州に置かれています。Tencent全体では8万人以上の社員がいますが、WeChatチームは創業者の張小龍氏の方針で比較的小さめに保たれてきました。採用面では、中国国内のトップ大学出身者や海外名門校の華人を積極的に採用し、エンジニアやプロダクトマネージャーとして配置しています。新卒枠としては毎年キャンパスリクルーティングを行い、ソフトウェアコンテスト入賞者など優秀層を高給で囲い込んでいます。日本を含む海外にも開発拠点がありますが、WeChat本体の開発は中国本土チームが中心です。外国籍人材も英語のできる人であれば一部ポジションで採用例がありますが、中国語ができるに越したことはありません。

企業文化は、Alibabaなど他の中国IT大手と同様にハードワークで知られます。かつては「996」(朝9時から夜9時、週6日勤務)の長時間労働が問題視され、2022年には20時間連続勤務した社員を賞賛する社内風土に若手社員が異議を唱える事件もありました (Tencent vows to improve work-life balance after fresh 996 criticism over a worker’s 20-hour shift | South China Morning Post) 。これを受けTencent経営陣は勤務環境改善を約束し、水曜は18時退社日とするなど試みも始めています (Tencent-owned company offers employees a break, but with a catch)。もっとも、プロジェクト締切前には深夜残業が続くこともまだ多く、中国IT業界全体でのワークライフバランスは依然西側より厳しいのが実情です。一方でTencentは社員食堂や社内シャトルバスなど福利厚生も充実させており、高額の年収(新卒でも日本円換算で1000万円以上の場合あり)と合わせ社員のロイヤリティは総じて高いです。WeChatチームの文化として特筆すべきは、張小龍氏のプロダクト哲学が強く浸透している点です。過度なKPI至上主義に陥らずユーザー体験を第一に磨く精神で、小さな改善でも徹底的に議論し良いものを作り上げる職人気質があります。そのためプロダクトマネージャーやデザイナーにはユーザー視点とミニマリズムが求められ、エンジニアにも品質重視が根付いています。採用試験でもアルゴリズム能力のみならずコーディングスタイルや設計思考が問われ、面接でも「WeChatのある機能をどう改善するか」といったプロダクト嗜好の質問が飛ぶことがあります。Tencent全体ではオーナー意識とチーム協調を重んじるバランスの取れた文化で、「全民所有、人人同創」(みんなのものをみんなで創る)という社訓のもと、巨大企業でありながら社員一人ひとりが主体性を持って働ける環境づくりがされています。

3. 入社試験対策

SNS・メッセンジャー業界の主要企業を志望する場合、技術系職種とビジネス系職種で選考内容の傾向が異なります。以下ではそれぞれの試験・面接の特徴と、対策ポイントを整理します。

技術系試験の傾向(アルゴリズム、データ構造、システム設計など)

コーディングスキルを測る筆記・実技試験が重視されます。多くのIT企業と同様、データ構造・アルゴリズムに関する問題が頻出です。内容は競技プログラミングのように与えられた課題をコーディングで解決し、解法の効率性(計算量・メモリ)や正確性を評価する形式が一般的です 。たとえば文字列処理、ソートや探索、グラフアルゴリズム、動的計画法など典型的なテーマが問われます。Facebook(Meta)やGoogleでは面接官の前でコードを書きながら説明するホワイトボードコーディングが伝統ですが、日本のLINEなどでも新卒採用でオンラインのコーディングテストが課されており、1問は純粋アルゴリズム問題、もう1問は実務を意識した実装問題という構成になっています 。後者は、仕様書形式の長文を読み解き実際に動くプログラムを作る問題で、要求を正確に把握しバグのないコードを書けるかを見る狙いがあります 。したがって、単にアルゴリズムが解けるだけでなく、問題文をしっかり読み込み要件を満たす実装力も重要です。

またシステム設計面接を実施する企業もあります。特に中途や上位ポジションでは「大規模なチャットアプリを設計してください」など、スケーラビリティや分散システムの知識を問うケーススタディが課されることがあります。ここではデータベース設計、サーバーアーキテクチャ、キャッシュ戦略、負荷分散などシステム全体を俯瞰する力が評価されます。例えばWhatsAppのようなメッセージングシステムなら、メッセージ配送の仕組み(プッシュ通知、キューイング)、ユーザーの同時接続数に耐えるにはどうするか、障害時のフォールバックは、といった観点が問われるでしょう。Low-Level Designと呼ばれるオブジェクト指向設計問題(例:SNSのニュースフィード機能をクラス設計せよ)を出す企業もあります。

加えて、CS基礎知識やテクノロジーへの理解を見る質問もあります。ネットワークプロトコル、OSの仕組み、コンパイラ・インタプリタの違い、デザインパターンやクラウドサービスの知見など、履歴書や面接で技術談義になることも多いです。例えば「データベースのインデックスはどういう仕組み?」など具体的に突っ込まれることもあります。総じて技術系試験では、アルゴリズム力+コーディング力+システム全体を考える力のバランスが求められます。一発のひらめきというより、地道な基礎力が物を言う傾向です。

対策ポイント: 過去問や類題を解き、データ構造・アルゴリズムのパターンに習熟することが不可欠です。AtCoderやLeetCodeで中級以上の問題に日頃から取り組みましょう。また実装問題対策には、競プロだけでなく実際に小規模なアプリケーションを一から書いてみる経験が有効です。システム設計は書籍『世界で闘うプログラミング面接』『Scalable Web Architecture』等で知識を整理し、自分なりの回答テンプレート(まず要求整理→主要コンポーネント図を書く→ボトルネック検討…等)を用意しておくと安心です。面接のコーディングでは、正確さ>速度である場合も多いので、問題を最後までよく読み、意図を把握してからコードを書く習慣を付けましょう 。解いた後は自分のコードを振り返り、変数名やコメント、テストケースへの配慮など品質面も自己チェックするクセをつけると評価アップに繋がります。

ビジネス系試験の傾向(ケーススタディ、業界知識など)

プロダクトマネージャー職や事業企画・マーケティング職などビジネス系志望者には、ケース問題やプレゼン課題が与えられることがあります。ケーススタディ面接では、コンサルのケース面接に似た問題解決型の質問が出ます。例えば「自社のメッセンジャーアプリのアクティブ率が低下している原因と対策を分析してください」や「新興SNSの台頭に対し、我が社の戦略をどう最適化すべきか」といったお題が考えられます。与えられたテーマについて限られた時間で論理的に考察し、仮説と推奨策を述べる力が試されます。ポイントは、構造的に問題を分解し(例えばユーザー獲得とエンゲージメント維持の2軸で考える等)、データやファクトを用いて説明することです。業界知識があると説得力が増すため、「2023年に主要SNSで起きたトレンド」を押さえておくと良いでしょう。例えば「TikTokの平均利用時間が増加傾向なので、それに対抗するには短尺動画コンテンツへの投資が必要」といった具体的な知見を織り交ぜます。

プレゼン試験としては、「志望企業のサービスについて改善提案をプレゼンせよ」という課題もよくあります。LINEの企画職採用などで実例があり、自分がその企業のPMになったつもりで、新機能やマーケ施策を考えて発表します。この際、ユーザー視点とビジネス視点両方からメリットを語れると評価が高いです。例えば「WhatsAppにステータスメッセージの既読機能を追加する」提案なら、ユーザーの安心感向上につながり、同時に滞在時間増によって広告露出機会も増える、というように二面的に説明します。

筆記で業界知識テストが課されることもあります。特に日本企業では時事問題や一般教養として、「日本のSNS利用者数ランキングを答えよ」「当社サービスと競合サービスの違いを述べよ」といった問いがエントリーシートや筆記試験で出る場合があります。日頃からITニュースサイトや公式発表資料に目を通し、基本的な市場データ(シェアやユーザー数、成長率)を頭に入れておきましょう。

対策ポイント: ビジネス系の試験・面接では、論理的思考力と業界理解の深さが鍵です。ケース面接の練習として、自分なりにSNS業界の課題を設定し、フレームワークに沿って分析する訓練をしてください。例えば「ある国で当社メッセンジャーを普及させるには?」と問いを立て、STP分析や4P分析を紙に書き出す練習をします。回答は一つではないですが、重要なのは筋道立てて考えるプロセスを示すことです。面接官との対話では、わからない数字はフェルミ推定で補いながらも、できるだけ現実に即した分析を心がけます。業界知識については、最新のニュース(主要企業の決算動向、新サービスのローンチ、話題の炎上事例など)をチェックし、自分の意見を持っておくと「最近気になる業界ニュースは?」と聞かれた際にスムーズです。また志望企業に関しては徹底的な企業研究を行い、サービスを実際に使い込んで感じた課題点と改善アイデアを準備しましょう。他社比較も交えて語れると、「なぜ当社なのか」の説得力が増します。

面接でよく聞かれる質問

技術系・ビジネス系を問わず、一般的な面接質問への備えも必要です。特に新卒採用では以下のようなオーソドックスな問いがほぼ確実に出ます (IT業界で面接のときよく聞かれる質問7つ|好印象を持たれる主な逆質問例も紹介 – IT業界、エンジニア、就活生、第二新卒、転職者、20代向け情報サイト):

「志望動機は何ですか?」 – なぜIT業界を志望するのか、なぜその中でこの会社なのか 。企業研究の成果を踏まえ、自社への熱意を具体的に述べます。

「自己PRをしてください」 – 自分の強みやアピールポイントをエピソード交えて紹介 。学生なら学業やプロジェクト、社会人なら職務実績から、応募職種に活きるスキルや素質を示します。

「学生時代に頑張ったこと(ガクチカ)は?」 – 挑戦したことや達成したこと、その中で学んだことを説明します 。問題解決やリーダーシップ等、仕事に通じる要素にフォーカスすると良いです。

「長所と短所を教えてください」 – 長所は応募ポジションで強みになる性質を、短所は克服努力も添えて伝えます 。例えば「長所:新しい技術を独学できる好奇心。短所:飽きっぽいところがあるが、最近は計画を立てて取り組むよう心掛け克服しています」など。

「当社のサービス(製品)を普段使っていますか?感想は?」 – 志望度と適性を見る質問です。必ず実際に使い込んでおき、良い点と改善点を自分なりに整理しておきましょう。愛用者視点でポジティブなコメントをしつつ、建設的な提案を加えると好印象です。

「5年後・10年後のキャリア目標は?」 – 長期的なビジョンを持っているか確認されます。その企業で成し遂げたいことと絡めて語るのがポイントです。例:「5年後にはプロダクトマネージャーとして◯◯の機能開発をリードしたい」ですとか、自社での成長イメージを描きます。

中途採用ではこれに加え、前職での具体的な業務内容、成果、転職理由などが詳細に聞かれます。行動面接(Behavioral Interview)の形で「困難に直面した経験と対処法」「チームで衝突があった時どうしたか」等の質問もあり得ます。STAR法(Situation, Task, Action, Result)に沿ってエピソードを整理し、簡潔に答える練習をしておきましょう。

技術ポジションの場合、これら一般質問に加えて「好きなプログラミング言語は?」「最近勉強している技術は?」といった技術への情熱を見る質問も出やすいです。またシステムデザイン系のポジションでは「当社サービスの技術的課題は何だと思いますか?」のように少し踏み込んだ問いも来るため、日頃から技術ブログや講演資料を読み、サービスの裏側に関心を持っておくと差がつきます。

共通して重要なこと: 面接ではなぜその会社・職種を志望するのかを一貫して問われます 。自分の軸と企業の方向性を結びつけ、「御社で◯◯を実現したい」という熱意を伝えるのが最大の目的と心得てください。

効果的な準備方法

以上を踏まえ、入社試験対策として効果的な準備のポイントをまとめます。

業界と企業研究を徹底する: 業界全体の動向(市場規模、トレンド、競合関係)と志望企業それぞれの強み・弱み・最新ニュースを把握しましょう。今回まとめたような内容を理解しておくことで、志望動機やケース面接の回答に具体性が増し、説得力が高まります。面接官から「最近のSNS業界についてどう思うか?」と聞かれても、自信を持って答えられるようになります。

アルゴリズムとコーディング練習: エンジニア志望なら、競技プログラミングサイト(AtCoder, LeetCode等)で毎日問題を解き、解法パターンをストックしておきます。特に文字列処理・グラフ探索・動的計画法あたりは頻出です。また時間内にバグなく書けるよう、コーディングも鍛えます。過去問が公開されている場合(例:LINEは自社ブログで過去出題の解説あり (LINEの新卒採用試験ズバリ問題解説 〜2021年開発コース(実装問題 ...))、必ず目を通し、本番環境をシミュレートして解いてみてください。

模擬面接・グループ練習: ケース面接や技術面接は、一人で考えるだけでなくアウトプットの練習が効果的です。友人やメンターと模擬面接を行い、フィードバックをもらいましょう。自分では気づかない話し方の癖や論理の飛躍に気づけます。解答を用意するだけでなく声に出して練習することで、本番でも落ち着いて説明できます。

自分の経験の棚卸し: 面接で語るエピソードをあらかじめ複数用意しておきます。学生なら研究プロジェクト、サークル活動、アルバイト経験などから、「困難を乗り越えた話」「チームで協働した話」「主体的に取り組んだ話」などテーマ別にネタを仕込んでおくと安心です。社会人なら職務経歴を時系列で整理し、大きな成果や学びを箇条書きにまとめておきます。どんな質問にも何かしら関連付けて答えられるよう、経験の引き出しを増やすことが重要です。

心構えと姿勢: 最後にメンタル面ですが、当日はリラックスして臨むことが大切です。技術面接では面接官もディスカッションを楽しんでいる場合が多く 、緊張し過ぎず会話を楽しむくらいの余裕を持つと実力が発揮しやすくなります。質問に詰まっても素直に「少し考える時間を頂けますか」と言い、一呼吸おいてから回答する方が良い結果に繋がります。またオンライン面接の場合でも姿勢正しく、はきはきと話し、笑顔や相槌でコミュニケーション力をアピールしましょう。どの質問でも一貫して前向きで意欲的な態度を示すことが何より重要です。

まとめ

本記事では、SNS・メッセンジャー業界の市場規模や技術進化、各主要企業(LINE、Meta、WeChat)の戦略と課題を徹底的に分析しました。

LINEは国内での圧倒的なユーザーベースと生活に密着したサービスを、Metaはグローバルなソーシャルグラフと高度な広告技術を、WeChatはスーパーアプリとしての多機能性と中国市場での独占的地位を確立しています。

これらの知識を基に、就職活動では業界のトレンドを的確に把握し、企業が求めるスキルや価値観に合わせた自己PRや面接対策を行うことが成功の鍵となります。

自分の強みと業界の動向を結びつけ、具体的な事例を交えながらアピールすることで、志望企業への挑戦をより実りあるものにしてください。