人工言語を作ってみたレポ その2

kovohl, ヘリウムです。

皆さん、言語使ってますか?

当然使ってると思いますし、中には「言葉遊び」と称してそれをこねくり回しているような人もいますよね。

さて、そんな言語ネイティブな皆さんはもう、日本語には飽きた頃かと思います。

そろそろ日本語なんか乗り捨てて、新しい言語に飛びついてみませんか? 否……新しい言語を、作ってみませんか?

この記事は、「#言葉遊びAdvent2024」の12日目の記事です。

12月25日まで言葉遊びに関する記事がほぼ毎日投稿されますので、ぜひ覗いてみてください。

ちょうど一年前の2023年12月に「はじめて人工言語をつくってみたレポ」という記事を投稿したのですが、今回はそれの第2弾です。

前回の記事はこちら。

1. 人工言語って何?

人工言語とは、「人間が作った言語」のことです。皆さんがよく知っている日本語や英語は「自然言語」(自然に出来た言語)と呼ばれますが、人工言語はそれとは違い、誰かが1から作った言語のことを指します。

人工言語が作られる理由は様々あって、例えば「世界中のみんなが同じ言語で話せるようにしたい」だったり、「自分の世界を表現したい」だったり、単に「遊び」で作る人もいます。

私は、人工言語を「最高の言葉遊び」だと思っています。だって、既存の言語の枠組みから飛び出して、自分の好きなように言葉を作って、いじって、壊せるのですから。

この記事では、私が先月から作っている人工言語「ヴァータ語」について、その制作過程を伝えていければなと思います。

2. 人工言語を作ろう

2.1 どんな言語にしよう?

さて、人工言語を作るといっても、実際どのようなものを作っていくのか。

私は「響きがカッコいい言語」を作りたいと思いました。喋っていて、あるいは文字に起こしたときに、ヴァ行とかタ行とかがあるとカッコよく聞こえますよね。

ということで、まずは言語に使う発音を決めました。選りすぐりの「カッコいい発音」です。

ただし、決めたとは言ってもこれはあくまで目安で、実際は単語を作るときに追加したり削除したりしています。

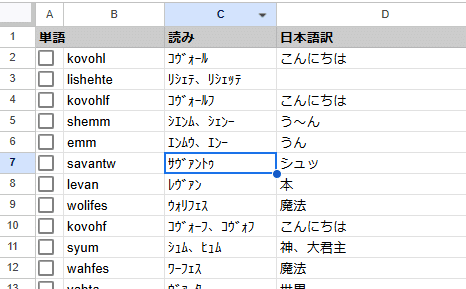

そして、決定したコンセプトと発音表をもとに、単語を作っていきます。

2.2 単語を作る

発音を組み合わせて、単語を作っていきます。

私が単語を作るときに意識していることは、その単語のカッコよさと、発音が言葉の意味的に適しているかどうかです。

「発音が適している」というのは、その単語の発音からして「なんとなく強そう」とか「なんとなく冷たそう」とか、そうい共感覚からくる納得感があるかどうかで、単語のスペルを決める際に役に立っています。 (専門用語で「音象徴」と言うみたい)

さて、まず作る単語といえばやっぱり「こんにちは」ですね。

kovohl (コヴォール)

ゴツい挨拶やね。

カッコよさのためには仕方ありません。

そして表を見るに、kovohlfとかkovohfとか、こんにちはを表す似たような単語がたくさんできてます。これは実際発音してみたときに、人によってこういう発音もしそうだな~と思ったものを書いたものです。

個人製作の人工言語とはいえ、できるだけ実際に使われている感を出したいのです。

そんな感じで、思いついた単語にひとつひとつスペルと意味を与えていきます。一部の単語は、去年作っていた言語から引用したりもしています。

去年も言語作っててよかったです。

2.3 文法を作る

さて、単語もそこそこ出揃ったところで、続いて文法を作っていきます。

去年はここで結構つまづいたのですが…今回はとある秘密兵器を用意しました。

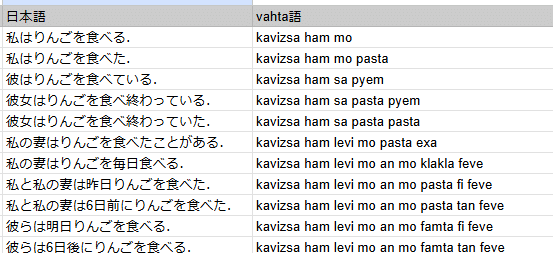

それがこちら。

『りんごを食べたい58文』、通称「りんご文」。日常会話で使われるような基本的な文章が58文並んでおり、これを翻訳していけば自然と文法が決まっていくという優れもの。

これを使って、文章を作っていきます。足りない単語は作り、表現できない文章は新しく文法を追加することで、ひとつひとつ翻訳していきました。

ちなみに。ヴァータ語の語順はOVSにしました。つまり、目的語 → 動詞 → 主語。英語のSVO、日本語のSOVとは違い、自然言語では珍しい語順みたいです。

日本語: 私はりんごを食べる。

英語: I eat an apple. ( 私は - 食べる - りんごを)

ヴァータ語: kavizsa ham mo. ( りんごを - 食べる - 私 )

修飾語は前置詞を置いた上で後置修飾。英語みたいな感じです。ここら辺の詳しい文法は、まだしっかり整っているわけではないので、変わるかもしれません。言語なので。

余談ですが、私はOVSの語順を「ロマンスの神様文法」と呼んだりもしています。何故かって? 曲中に「こぶし握りしめる私」という歌詞が登場するからです。

2.4 文字を作る

言語を作ったのなら、それを書き表す文字も必要ですね。アルファベットで書いてもいいのですが、せっかくなら独自の文字が欲しいわけです。

ということで、ノートを広げて文字の構想を練っていきます。

やはり「カッコいい言語」たるもの、文字にして表記するときもカッコよくなければなりません。ヴァータ語では、基本的に直線を組み合わせた文字で表記することにしました。カッコいいので。

そして、今回はフォントも作っちゃいました。アルファベットを入力すると、対応する文字に置き換えてくれます。

見ると、文字が異様にカーニング(文字間隔を詰めること)されていることが分かります。これはフォントの仕様で、出来る限り詰めて表記されるように設定されています。その方がカッコいいので。

ちなみに、構想ノートの上の方を見ればわかりますが、文字自体はアルファベットをデフォルメして作っています。なので、対応表がなくてもそこそこ読める。

また、この文字たちをガチャガチャ組み合わせるようなフォントデザインは、シャレイア語のシフ体を参考にしています。シャレイア語も、ヴァータ語と同じく人工言語です。

2.5 ヴァータ語、(とりあえず)完成!

ということで、なんとかヴァータ語を形にすることが出来ました。簡単なあいさつ程度ならできます。

とはいえ、人工言語製作がここで終わったわけではありません。まだまだ翻訳できない文章かたくさんあるので、新しい単語を作ったり、必要に応じて新しい文法を作ったり、時にはルールを書き換えたり…やれること、やらなきゃいけないことは無限大です。

最後に、ヴァータ語で書かれた名言を載せておきます。こういうことが自分の言語で出来るのも嬉しい。

3. 人工言語制作で感じたこと

ヴァータ語を作り始めてからここまで、ほぼ半月ほど人工言語を作っていましたが、いや~…楽しいですね。

何よりも、言語という本来一人では扱いきれないようなものをすべて掌握してるわけですから。しかもそれを好きに加工してもいいという。

最初に述べたように、私は人工言語制作を最高の言葉遊びだと思っています。正直面倒なところもあるし、言語学の知識ゼロでいきなり制作に挑むのはけっこう厳しいところもあると思いますが、それでもやってみる価値はあると思います。前回の記事における私のように。

また、人工言語制作は既存の自然言語に対しても気付きを与えてくれます。

前回の記事では「言葉は世界を切り分けること」として、単語の表す領域の話をしましたが、今回は特に文法についての気づきが多かったです。be動詞は動詞であったほうが都合がいいとか、「てにをは」の万能さとか。

特に、英文法の整然さたるや……自分で作ってみるとわかりますが、アレを0から作ろうとすると相当時間がかかってしまいます。それが、言語の総括者なしに自然に形成されている……本当にすごいことだと思います。

ともあれ、「最高の言葉遊び」である人工言語制作、皆さんもチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

おまけ

画像にちょくちょく出てきた構想用スプレッドシートは、読み取り専用で一般公開しています。ヴァータ語以前に作っていた言語のデータもあるので、見る際は以下のリンクからどうぞ。

また、ヴァータ語はZpDICに登録されています。ZpDICは、先述のシャレイア語の制作者であるZiphilさんによる、人工言語の辞書サービスです。

なんとフォントの設定もできるということで、やってみました。以下のリンクから飛べば、フォントが適用されたヴァータ語が見れるはずです。

それでは、またいつかお会いしましょう。klavo!