地形を変える小さな土木工 武蔵野の霜柱

霜柱とは

寒い朝に散歩すると、霜柱を見かける。

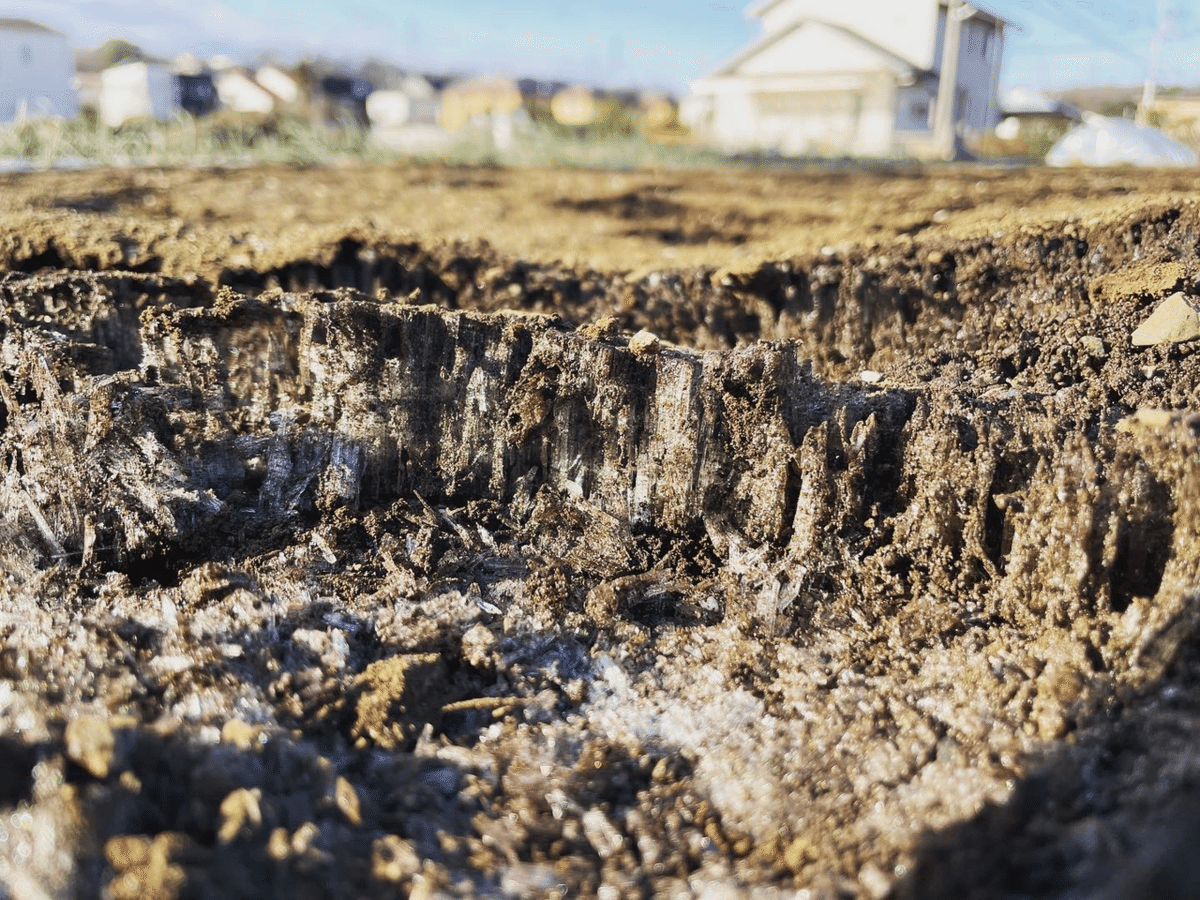

ザクザクと踏むのも楽しいけれど、よくみると、不思議な構造をしている。土中から氷の繊維が現れ朝日を白く反射させている。

霜柱の発生プロセスはざっと以下のようなものだ。地中の水分が冷たい外気温に触れ凍る→氷が地中の水分を吸い寄せる→結果、縦に長く伸びる氷に=霜柱。

外気温と地中の気温差がなければ霜柱は発生しにくいため、雪国はかえって霜柱が発生しにくい。条件はもう一つ、土が水を多量に含み且つ粒子が細かいことだ。その土とは、よく耕された土か、もしくは赤土だ。

武蔵野と霜柱

武蔵野台地を覆う関東ローム層の赤土は非常に粒子が細かく水をよく含み、関東平野の気候と相まって霜柱を発生させやすい。西日本には霜柱が発生しにくいとも言われているのは、この赤土の有無が原因だ。

霜柱は、武蔵野台地の冬の風物詩と言ってもよい存在だということになる。

霜柱はいつからこの台地に生え出したのか。それは箱根山や富士山等の火山灰が数十mにも降り積もり関東ローム層を形成して以降、つまり、10万年以上前から霜柱は発生していることになる。

地質学者の貝塚爽平は、武蔵野台地の「非対称谷」は、この霜柱が生み出したという論を立てている。どういうことか。

霜柱は地形を変えるのか

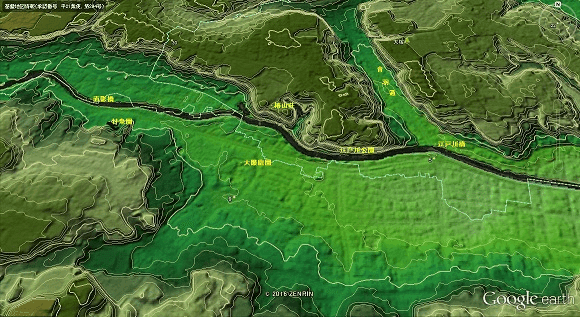

武蔵野台地の河岸段丘は北向きと南向きとで、形状が大きく異なるところがある。北の斜面はなだらかになっており、南向き斜面は急な崖に近い形状になっている。これが非対称谷だ。

例えば、神田川の左岸斜面(南向き斜面)は急崖を形成しているのに対し,右岸斜面(北向き斜面)は緩斜面を形成している。

北向き斜面はなだらかで、南向け斜面は急崖になっている

北向き斜面は湿っていて霜柱が出来やすかったのに対し、南向き斜面は、太陽の熱によって地中の水分が蒸発し、霜柱が発生しづらい。

貝塚氏によると、この北側の斜面は霜柱によって崩されたというのだ。

霜柱は、地表にニョキとして出る際に、地表の土を押し上げ、溶けた際には地中に無数の空洞をつくる。この作用によって、土は崩れやすく、風に飛ばされやすくなる。

たかだか霜柱のニョキぐらいで地形が大きく変わるものかと思いたくもなるが、それが10万年以上繰り返されるのであれば話は変わる。徒歩もない時間ニョキを続け、土を崩し、武蔵野台地に大きな変化をもたらす。霜柱は小さく偉大な土木工だ。

霜柱をまじまじと眺める。彼らの朝は早く、昼前には仕事を終えてしまう。そのため、彼らの仕事の偉大さに気づくことは少ない。