文章をわかりやすくする、編集者の「、」(読点)の打ち方

今回は、少しの工夫で文章がわかりやすくなる方法をご紹介します。

こんにちは、書籍編集者の高橋ピクトと申します。

普段の仕事では文章を読み、赤字を入れています。

短い文章ならば、書くこともあります。

そんな中でよく行うのが、文章に「、」(以下、読点)を打つということ。

ちょっとしたことでも文章が読みやすくなったり、わかりやすくなったりしますので、その方法をご紹介したいと思います。

読点を打つのは、文章を区切るときです。

主語のあと、接続詞のあと、意味的に区切れるところなどに読点を打ちます。

基本的な読点のルールは、さまざまな記事で書かれていますので、私は編集的な視点で「読点を打つ、3つの場面」をご紹介します。目的はわかりやすい文章を作ることです。

まずはとても単純なことからご紹介します。

1.ひらがなが続くところに読点を打つ

たとえば、

「とくにねじれやすい腸の部位」

という文章の場合、

「とくに、ねじれやすい腸の部位」

とします。

「食物から吸収することもできます。ひとつはしじみ」

ならば、

「食物から吸収することもできます。ひとつは、しじみ。」

というように。

ひらがなが続くと、どこで区切って読めばいいのかわからないものです。

誤読を防ぐことができますし、同じ文章を何度も読まなくてすみます。

「なんだこんなことか」と思うかもしれませんが、文章を読みやすくする工夫のひとつだと思っています。

二つ目の場面はこちらです。

2.「こうしたら(原因)」、「こうなる(結果)」など、

文章の区切れ目に打つ

たとえば、

「失敗を糧にした練習は結果につながる」

であれば、

「失敗を糧にした練習は、結果につながる」

とします。

このように、何をするとどうなるかを明確に伝えるために、読点で区切ります。

私は、「~をするとやせる」「~をすると美味しくなる」というような実用書を多く編集しているので、原因(Before)と結果(After)をわかりやすく伝えられるようにしています。

たとえば、「こういうときは(条件)」、「こうする(行動)」というような文章にも、読点を打つとわかりやすいです。以下の、連続した2つの文がその例です。

例1

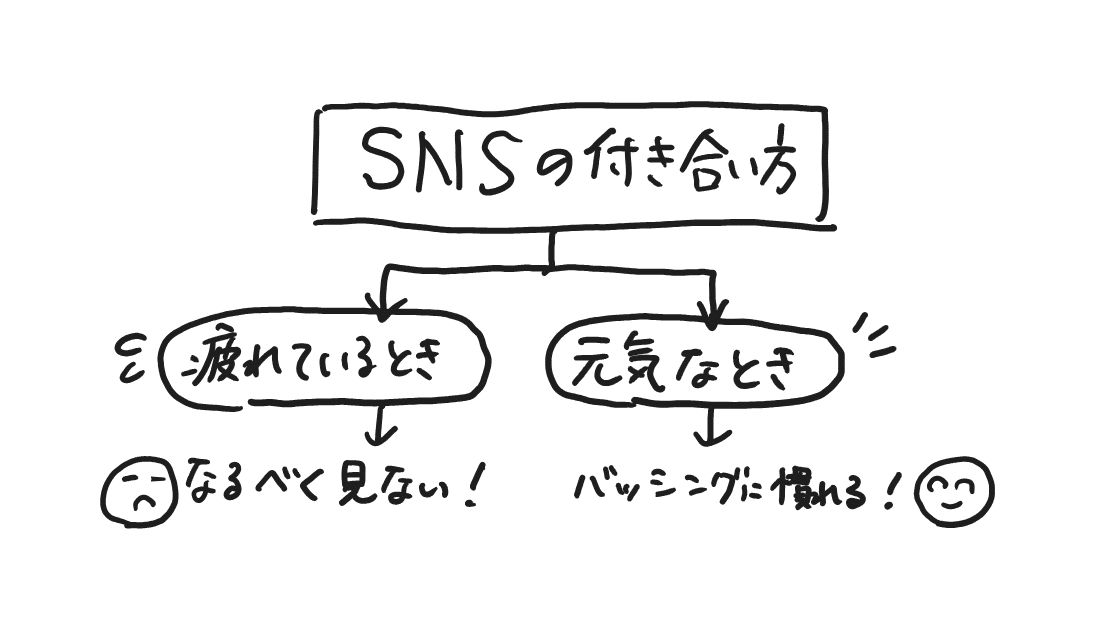

ストレスが溜まって疲れているときには、SNSはなるべく見ないようにします。

例2

反対に元気なときは、バッシングに慣れる訓練をしておきます。

私は、こういった読点の打ち方を、文章内の図解(ビジュアル解説)だと考えています。文が見た目で分かれていた方が、文章の構造がわかりやすく、一読しただけで文意をつかめるからです。

このように文章の役割を明確にしておくと、実際に図解を作る際にも役に立ちます。

読点で区切られている「条件」と「行動」の文章を組み合わせただけですが、

文章を読むより、わかりやすくなっていると思います。

最後は強調の読点です。

普段は長い文章に打つ読点ですが、短い文章に打つこともあります。

キャッチコピーなど、言葉を強調したい場合です。

例1 不便は、楽しい。

例2 日常から、解き放たれよう

読点には直前の言葉を強調する効果があります。

例1は「不便は楽しい」と、常識とは逆のことをあえて伝えるため、「不便」を強調しています。例2は「日常」という当たり前のことを、特別に感じてもらうために、読点を打っています。

以上が、編集者の視点での読点の打ち方でした。

最近、自分が赤字を入れた文章を見返すことがあり、読点の打ち方に特徴があることがわかり記事にしました。読点によって、ひと目見たときの読みやすさ、わかりやすさ、伝わりやすさを重視しているようです。

読点を打つ基準はいろいろとありますので、あくまでひとつの参考としていただければと思います。

文 高橋ピクト

生活実用書の編集者。『新しい腸の教科書』『コリと痛みの地図帳』などの健康書、スポーツや囲碁、麻雀、競馬、アウトドア、料理など、趣味実用書を担当することが多いです。「生活は冒険」がモットーで、楽しく生活することが趣味。ペンネームは街中のピクトグラムが好きなので。私の文章は、読点が多くて読みづらいかもしれません…。よい文章を読んで、勉強したいと思います。

Twitter @rytk84

本づくりの舞台裏、コチラでも発信しています!