ブラフ 第2話 きっかけ

二〇二三年九月七日 木曜日 午前

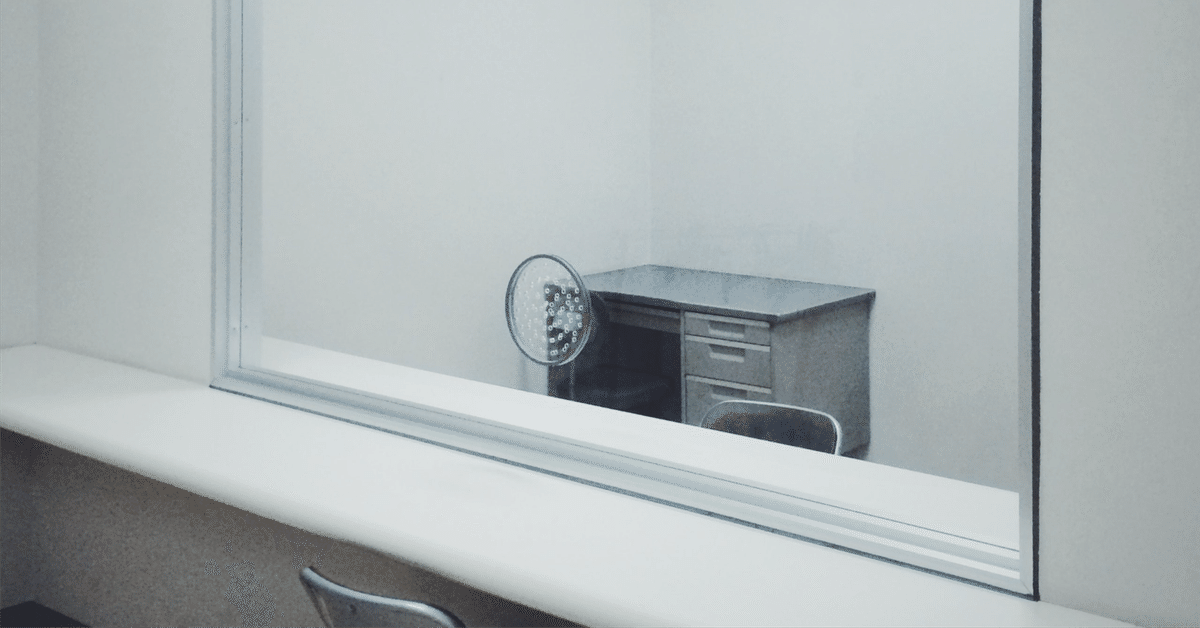

穴の開いたアクリル板を挟んで、スーツ姿の黒髪の女が腰を下ろした。彼女こそ、草鹿の唯一の味方というべき、貧乏くじを引いた不運な人間──環紗怜南だ。

「拘置所での生活はどうですか?」

「ホントにあいつは死んだの?」

対面する草鹿の目は暗く、救いを求めているようにも見える。

「少なくとも警察はそう断定しましたし、検察もその判断を支持していますよ」

「俺は殺してないんだよ。全部あいつのいう通りにしただけなんだ。あいつだって、ひょっこり戻ってくるはずなんだ」

縋るようにアクリル板に手を触れる草鹿は悪夢の渦中に放り込まれたまま彷徨う亡霊のようだ。紗怜南は急いでメモ帳を取り出してサッとペンを走らせた。

「ずっとそう主張されてますよね」

「だって、本当にそうだから」

紗怜南は草鹿に悟られないように見えない溜息を吐き出す。

「いいですか、草鹿さんは今は裁判を待っている身です。検察は草鹿さんが有罪だと確信しているんです」

「なんで!」

草鹿が声を上げると、同席していた監視役の人間が鋭い一瞥をくれる。

「そう確信する証拠を持っているからです。すでに公判に向けての準備が進んでいて、整理手続という打ち合わせみたいなもののスケジュールも決まっています。無罪を主張するということは、厳しい戦いになるということです。私には全て本当のことを話して下さい。そうじゃなければ、向こうの言い分を飲み込まなくちゃならなくなります」

「だから、俺は何もしてないんだよ。信じてくれないのか?」

紗怜南はたった一条の光明を求めて鈍く光る草鹿の目をじっと見つめ返す。

「もちろん、信じています。だけど、向こうからの心証は今のところいいとはいえません」

草鹿は眉を顰める。

「……心証ってなんだよ」

「裁判をうまく切り抜けるには、それなりの態度が必要だということです。草鹿さんが無実だとしても、そう思わせられなければダメなんです」

「そんなの関係ないだろ。真実を明らかにすればみんな分かってくれる」

「裁判員はそういう事情を知らずに、提出された証拠だけで事件を判断しなければなりません。彼らを納得させられる材料は多ければ多いほどいい」

草鹿は身を引いて表情を強張らせる。

「裁判員裁判なのかよ……」

「だから、話も聞かずにいきなり自分の考えを喋ったり、ヘラヘラしたりしないで下さい」

「ヘラヘラなんかしてない」

今度こそ紗怜南はこれ見よがしに溜息をついてみせた。

「最初の接見のこと、忘れてないですよね? あれは──」

二〇二三年八月一二日 土曜日 午後

ハンカチで首筋を拭うシャツ姿の紗怜南が現れた時、草鹿は引きつった笑いを浮かべていた。

「いや……、大袈裟じゃないですか?」

「留置場での生活はどうですか?」

「何歳ですか?」

草鹿は目を細めてアクリル板に顔を近づけた。訝しげなその視線を躱すように、紗怜南はバッグの中を探る振りをしてサラッと答えた。

「三一です」

「僕より年上なんですか。若く見えますね」

そういって、草鹿は見えている紗怜南の上半身を舐め回すように目線を這わせた。

「国選弁護人の環紗怜南です。宜しくお願い致します」

「こんな大事になると思ってなかったんですよ。早くあいつを探して来て下さいよ」

紗怜南は草鹿のニヤついた目を見つめ返す。

「話は聞きました。被害者の奥野さんは亡くなっていないと主張されているそうですね。裁判では不利な証拠として利用される可能性がありますので、余計なことは喋らないで下さい」

「いや、だから、あいつは死んでないんですって!」

半笑いで声を大にする草鹿からは緊張感が伝わってこない。

「それから、検察官にも事件と関係のない話をしたり、必要以上に質問したりしないで下さい」

「こんな状況珍しいから、色々聞いとこうと思いまして。こう見えても、僕は物書きなんですよ」

「……フリーのライターと聞きましたが」

「知らないことだらけだから聞いてみただけですよ」

紗怜南は身を乗り出すようにして語気を強める。

「草鹿さんは殺人死体遺棄の疑いで捜査されているということをちゃんと理解して下さい」

「だーかーらー」

お前は分かってないというように苦笑しながら首を振る草鹿に、紗怜南は頭を抱えそうになった。

「お願いがあるんですけど」

唐突にアクリル板の向こうの声のトーンが変わる。紗怜南がハッとして顔を上げると、草鹿は着ていたスウェットを摘まんだ。

「自分の服を着たいんですよ。なんか、これ臭いんですよね」

逮捕された人間は、規定に沿った服を着用しなければならない。着替えがなければ貸し出されるが、それに不満を持つ者も少なくはない。たいていは、家族や友人が差し入れをするものだ。

「ええと、誰も来てないんですか?」

紗怜南がそう問いかけると、草鹿は気恥ずかしそうに視線を外した。

「人付き合いがないもんで。家族も、父がついこの前死んでいないんですよ。鍵を渡しますんで、僕の家から着替え持って来てもらえませんか?」

紗怜南はうなずいた。

◇

「──まあ、いいです」

紗怜南は当時のことを思い出したように小さく顔をしかめると、職務に忠実な人間を演じ始めた。

「とにかく、検察側は草鹿さんが犯人であるというストーリーを固めてきます。こちらもそれを黙らせるようなストーリーを描く必要があります。分かりますね?」

草鹿は無精髭を撫でつけて、ほんの少しだけ表情を和らげた。小説家を目指していたという草鹿の話を聞いた紗怜南が、円滑に話を進めるためにその事実を利用しているとも知らず。

「どうすれば向こうを黙らせられる?」

「矛盾がなく、証拠によって裏付けられたストーリーが必要です。整理手続では、検察側もこちらもどういう証拠でどういう事を主張したいのかというのを出し合って効率よく公判を進められるかを議論していきます。そこで提出できなかった証拠は公判では使うことができないんです。だから、早めに無実であるというストーリーを構成して、証拠を揃えなければなりません」

草鹿は髪を掻き毟って覚悟を決めたように椅子に座り直した。

「何をすればいい?」

「被害者の奥野さんと出会ったところからの話を聞かせて下さい」

草鹿は項垂れる。

「もう何十回も話しただろ……」

「思い出せることは全て思い出して下さい。詳しいストーリーに証拠がつけば、裁判員を納得させられます。そうする以外に、もうこの状況を打破する手立てはありませんよ」

草鹿はじっとテーブルの上の一点を見つめている。一か月ほど経って、ようやく現実に向き合おうとしているのだろう。

彼は静かに口を開いた。

「あいつとは、街で偶然会ったんだ。急に声を掛けられて──」

二〇二三年七月六日 木曜日 午後

デパートの入口で笹の葉が揺れていた。そのそばで、親子連れが短冊に何かを書き入れている。

つまらないイベントだと思いながら、通り過ぎてコンコースを抜けた。梅雨の合間に晴れる空の下に出ると、じりじりと身体が焼ける気がする。いつもなら外を出歩くことなんてしない。出掛ける理由も金もないからだ。

親父が死んだ。

別に仲が良かったわけじゃない。愛されていなかったのかもしれない。俺も親父のことが好きではなかった。だが、唯一の肉親がいなくなったことは、俺に何かを投げかけていた。

駅のそばの商業施設の中に涼を求めて足を踏み入れた。すぐ近くのパン屋から香ばしい香りが漂っていた。どうせ高くて買えない洒落たパンの前を素通りして、スマホを取り出す。SNSを開いて、一か月ほど前の自分の投稿を表示した。

バカみたいに強くくっついたヨーグルトの蓋。そいつを開けようとして紙製のカップが信じられないくらい変形している。下から手で掴んで掲げたそれを部屋で撮ったその写真に「いや、食わせろや」とキャプションをつけて投稿した。なぜかそれがバズりにバズって、今でもたまに通知が鳴る。

つまらないことでバズるものだ。こんなことなら、小説の公募に引っかかってくれた方がマシだ。SNSで注目を集めたって、一円にもなりはしない。

SNSを閉じて、インターネットブラウザを開き、クラウドソーシングのページにログインする。保存した検索条件で、募集中の案件を一覧表示した。

SEO記事作成、ソーシャルゲームのシナリオ執筆、キャラクターの設定、WEB動画のネタ出しと台本作成、漫才のネタ作成……、あらゆる仕事が並んでいる。日々生きるための金や税金、保険料なんかを生み出すために、俺はこうしてネットの海を彷徨う。こんなクソみたいな人生を歩むはずじゃなかった。

スマホが震えて、電話の着信画面になる。「遺品整理士」と登録した番号からだ。

「もしもし」

『草鹿さまのお電話でよろしかったでしょうか』

「そうです」

『お父様のご遺品の整理が進みまして、それで何点か相続されるものなのかどうかという確認をして頂く必要がございまして……』

「全部放棄でいいです」

一瞬だけ、電話の向こうの時が止まったようだった。

『ええと、一応ご確認頂きたいのですが……』

「相続税がかかるんであれば、それは全部放棄でいいです」

今思えば、あの時の俺は自暴自棄になっていたように思う。とにかく、面倒な手続きなんかを全てすっ飛ばしたかったのだ。だから、遺品の整理は遺品整理士に丸投げした。

『そう、ですか……。かしこまりました。では、こちらで確認できているものは処理させて頂きます。一点だけ、鍵のかかった箱がございまして、こちらの中身が確認できませんでしたので、他のものと一緒にお送りいたしますが、それでよろしいでしょうか』

「はい、大丈夫です」

電話を切って、薄情な人間だと向こうに思われなかったかふと気になった。だが、もう遅いし、世の中には親子の絆などない人間など腐るほどいるはずだと自分を納得させた。

息苦しい自分の部屋から飛び出して気分転換をするつもりが、現実に向き合わされるハメになって、俺は自宅に戻る決心をつけた。もうすぐ夕方だ。この辺りも帰宅するサラリーマンが増えてくるだろう。彼らの姿を見るたびに、自分が惨めになる。早めに帰るに越したことはない。

商業施設を出て、駅から遠ざかろうとすると、雑踏の中から声がした。

「草鹿!」

思わず立ち止まって辺りを見回した。人の流れを突っ切るように、ひとりの男が真っ直ぐとこっちに向かって来る。そのまま返す言葉が見つけられないまま間合いを詰められてしまった。この俺に声を掛ける人間がこの世にいるとは思えなかった。身構えたが、すぐ近くには交番が見えており、それが俺を支えてくれるような気がした。

「久しぶりじゃん」

そう声を掛けられて、咄嗟に反応ができなかった。

男はスーツを着た身なりの良い長身で、肌艶からすると良い生活をしていそうだ。

「覚えてない?」俺の様子を察したのか、男は目を丸くして肩をすくめておどけてみせた。「まあ、無理もないか。ずいぶん変わったからな。奥野だよ、奥野夢人。高三で同じクラスだった」

「ああ……」

思い出した振りをした。正直な話、高校では友達が少なく、思い出があるわけではなかった。

「草鹿はこの辺りに住んでんの?」

「ああ、まあ、そうだね。そっちは?」

思い出した振りをした以上、話を合わせなければマズいと感じていた。俺が話を振ると、奥野は嬉しそうに答えた。

「普段は東京なんだけど、葉山にも別宅があってさ」

家が二軒……俺には信じられないよな世界の話だ。よく見ると、奥野の左手首には高そうな腕時計が光っている。微かな風に香るコロンが俺とは違う階層の人間であることを物語る。つい問い掛けてしまった。

「何しにここに来たの?」

少し棘があったかもしれない。だが、奥野はにこやかに返した。

「新しい倉庫を下見にね」

「倉庫?」

「ああ、アパレルの会社やってるんだ。物流の拠点をこっちにも作ろうと思ってね」

「……社長?」

俺がそういうと、奥野は笑った。

「やめてくれよ。そういわれるとむず痒くなるんだ」

二八、九で社長か。そう考えてしまい、暗澹たる思いに駆られてしまう。俺とは住む世界が違うのだ。

別れようとして、「じゃあ、これで」といおうとした俺に、奥野が身体を寄せた。

「連絡先交換しようよ。今度飲もう。あ、お酒飲めるよね?」

「まあ、飲めるけど」

奥野のペースで強引に連絡先を交換されてしまう。

「じゃあ、また連絡するよ」

奥野は嵐のように駅の方へ姿を消した。俺はというと、しばらくは茫然として立ち尽くしていた。どこかから女子高生たちの笑い声が聞こえてきて、我に返ることができた。

すぐに自宅の方へ歩き出して、三〇分ほどかけて帰宅した。

俺の住むマンションは親父が一〇年ほど前に用意してくれたものだ。エントランスのロックと常駐する管理人、多くの防犯カメラとセキュリティには余念がない。

子どもの頃に母が亡くなって親父と二人で暮らしていたが、その生活に耐えられずに家を飛び出した俺に、親父は新居を見繕ったのだ。ろくに口を利くこともしなかったくせに。意図の分からないサポートに困惑しつつも、ありがたく使わせてもらうことにした。

部屋に入って、リビングのソファに腰を下ろす。パソコンの前で作業をする以外は、そこが俺の定位置だった。ヨーグルトの写真を撮ったのもここだ。たまにここで寝ることもある。正面の壁には古い西洋画がかかっている。光が差し込む部屋の中で三人の人物が音楽を奏でている様子を描いたものだ。この部屋を用意した親父が他の家具と共に揃えておいたらしい。

ふと気になって、普段の作業にも使っている寝室に向かい、クローゼットの奥から高校時代のアルバムを引っ張り出した。クラス写真から奥野夢人を発見する。冴えない男子高校生といった風情の少年の顔がそこにはあった。よく見れば、目元に面影がある。一方の俺もとてもじゃないが高校生活を謳歌したようには見えない。奥野とは同類項といった感じだが、だからこそ同族嫌悪じゃないが、つるんでいなかったのかもしれない。卒業アルバムを見ても、彼との思い出が蘇ることはなかった。

そんな俺に声を掛けてきたのは、成功者としての自負があったからに違いない。

二〇二三年七月八日 土曜日 午後

だから、奥野から連絡が来たことに驚いた。彼が街中で偶然かつての同級生を見つけ、社会的な優越を感じるためだけに声を掛けてきただけだと思っていたからだ。

〈今ヒマ? 飲みに行かないか?〉

メッセージアプリに届いた短いその一言は、長年、人との関わりを持たなかった俺の心にさざなみを立てた。この人生でずっと斜に身ながらも心のどこかで欲していた友人関係というやつが、ふと目の前に湧いて出たような、そんな気がしたのだ。

ちょうどその頃、遺品整理士から届いた段ボール箱を空けていたところだった。父の遺した思い出の品々を覗き込んで、どうしたものかと考え込んでいた。鍵のかかった小さな箱も入っており、硬いアルミ製の金庫のようなそれをこじ開けるのは難儀しそうだった。番号式の鍵がついていたが、開けるためのヒントなどありはしない。

死んでもなお面倒なものを遺すとは……俺はうんざりしていた。いっそのこと、この段ボール箱を開けずにそのまま捨ててしまうかと思ったくらいだ。

そんな荒んだ気持ちを奥野のメッセージは和らげてくれたような気がした。

「まあ、今日だけは色々忘れて飲もう」

フリーのライターをしていて、日々案件を探しているという俺の話を聞いて、奥野は同情したような表情を浮かべてジョッキをぶつけてきた。新宿の歌舞伎町にある飲み屋でのことだ。東京にまで出て飲むだけというのに難色を示した俺に、奥野は「俺の奢りだから」と付け加えてきた。

大衆居酒屋を選んできた奥野に気を遣わせたかもしれないと思ったが、酒はどの店でも等しく酒だ。ほろ酔いになれば、そんなこと忘れてしまった。

「覚えてるか? 球技大会でタカシのやつが顔面でシュート受けて鼻血ダラダラになったの」

「ああ……」あの頃のことを思い出して俺は笑った。「懐かしいな。ボールが血まみれになって殺人現場みたいだなとかいってたっけ」

ずっと忘れていたが、俺にも高校時代の思い出が少しはあったようだ。それだけでなく、その記憶を誰かと共有できる事実に自分の過去を肯定されたような気がした。

居酒屋のカウンターの上にはテレビが置かれていた。それが無音で夜のニュースを垂れ流している。その画面にテロップが表示される。

『盗難事件から三三年……被害額七〇〇億円いまだ戻らず』

どこかの国の美術館から複数の美術品が盗まれた事件が昔あったらしい。

「七〇〇億って……」

俺の視線を追ってテレビを見上げた奥野は、彼がしていた腕時計を指さした。二日前に会った時にもつけていた高級そうな時計だ。

「これ、二〇〇万くらいするんだ」

「二〇〇万って……」

思わず笑ってしまう。高そうに見えるものの、そこまでの価値があるようには見えなかった。俺の僻みかもしれないが。奥野は俺の目を見つめながらその腕時計を素早く外して、料理の載った皿の隙間にそっと置いた。

「やるよ」

あまりにも素っ気なくいうので、俺は素っ頓狂な声を上げてしまった。

「は? 何いってんの?」

奥野は笑った。てっきり「冗談だよ」というのかと思っていたら、本当に腕時計を指先でこちらに押しやった。

「一回着けてみ」躊躇する俺を煽り立てる。「いいから、いいから」

ズシリと重いその腕時計を手に取って左手首に革ベルトを巻きつける。傷のない腕時計が照明を反射してキラリと光った。クラシカルな文字盤はシンプルで、ますますその辺りに転がっていそうに見えてしまう。

「やるよ」

奥野はもう一度いった。

「マジでいってんの?」

「マジ」

彼の目は笑っていない。

「……なんで?」

俺が尋ねると、奥野はほくそ笑んでテーブルに肘をついて身を乗り出した。そして、声を潜めてこういったのだ。

「俺の身代わりをやってくれないか?」

ますます訳が分からず、俺が口を噤んでいると、奥野は澱みなく先を続けた。

「実は、一か月くらい出張に行く振りをして、羽を伸ばそうと思ってるんだ」

奥野の左手の薬指には指輪が嵌っている。

「奥さんは知ってるの?」

奥野はニカッと歯を見せて椅子にもたれかかった。

「それはお前……いわなくても分かるだろ!」

金と女は集まるところに集まる。そんな単純な世の理に直面して、無情感を否応なしに実感させられる。左手首が疼く。

「これがその報酬ってことか?」

「別にそういうことじゃない」

いや、そういうことだろうと胸の中に呟いた。

「一か月っていった?」

「ウチのには海外へ出張するといってある。だが、それ以外は俺が普通に日本にいると思ってるから、そいつらに対して俺の振りをしてくれればいい」

「さすがにバレるだろ……」

「葉山の別宅に籠りっきりでいれば問題ない。リモートワークしてりゃ、一か月なんてあっという間だよ。適当に話を合わせてくれれば大丈夫だって」

「ちょっと待ってくれ。そういう連絡も俺が捌くのか?」

「文字だけのやり取りならできるだろ? 声でも風邪引いたとかいっておけば乗り切れるさ」

バカみたいに楽観的なことをサラリという。これが成功者というやつなのだろうか。

「一か月間は俺の金を自由に使っていいし、家の中でなら好きに過ごしてもらっていい」

酔っていたからもあるのだろうか、あの時の俺は少しだけ考えて、うなずいてしまった。俺たちはそのまま店を出て、タクシーで葉山にある奥野の別宅へ向かった。

閑静な住宅地の中に、白い塀に囲まれた二階建ての一軒家が現れる。その前でタクシーを降りると、奥野は親指で家を指した。門の近くには塀の中にガレージも顔を出し、高級住宅であることが分かる。

奥野に促されるまま、家の中に足を踏み入れた。門を抜け、庭を通り、玄関に入る。照明がついて、高い天井と広い窓が出迎えてくれる。まるでモデルルームのような雰囲気だ。

白い床の廊下を通って二階までの吹き抜けのあるリビングへ。

「少し飲み直さないか?」

そういった奥野の声が空間の中に響いた。

プロローグ

第1話 断罪の庭

第2話 きっかけ

第3話 揺れる思い

第4話 それぞれの事実

第5話 真実を探る

第6話 氏川茜の話

第7話 探り合い

第8話 過ぎたこと

第9話 真実を巡る闘い

第10話 岡原弘通の話

第11話 攻防戦

第12話 草鹿京一の話

第13話 スーツを脱いで

第14話 オーメン

第15話 大暴れ

第16話 画竜点睛を欠く

第17話 瓦解

第18話 変なおじさん

第19話 コンフェッション

エピローグ