ビル・ゲイツのマニフェスト「地球の未来のため僕が決断したこと」

こんにちは、ナカムラです。今回は「地球の未来のため僕が決断したこと」という書籍を紹介したいと思います。

ビル・ゲイツが考える「気候変動による地球規模の災害を防ぐための具体的方策」を記したのがこの書籍。

ビル・ゲイツといえば、マイクロソフトの創業者としてIT業界を牽引した第一人者である一方で、世界最大の慈善基金団体であるゲイツ財団を運営している慈善活動家でもあります。

今回は、気候変動の影響について触れつつ、ビル・ゲイツの提言を要約してご紹介したいと思います。

1)「気候変動」とは

ニュースなどでよく目にするこの「気候変動」という言葉、実際のところ何を指すのかイマイチ分かりづらいですが、「地球温暖化」と言うと聞き馴染みがあると思います。

地球の表面温度が長期的に上昇する現象、すなわち地球温暖化とその影響を、包括的に気候変動とよぶことが多い(Wikipedia)

本書においても、気候変動≒地球温暖化として使われているので、上記の理解で読み進めてもらえればと思います。

ただ「地球温暖化」と言われても、具体的にどんな問題が起こるのか、正直ピンと来ません。私は「北極の氷が溶ける」くらいの知識しかありませんでした…。

ここについては、WWFジャパンが運営している「未来47景」というサイトが身近に理解する助けになります。

このサイトは、あまりにも多岐にわたり、影響力の大きい気候変動による災害を「身近に起こりうる問題」として理解しやすくするために作られたもので、気候変動について知る入り口としてやさしいコンテンツです。

上記サイトでは入り口として非常にポップな表現をとっていますが、「地球が温まる」ことの影響は複雑な連鎖を伴って、世界各地で甚大な被害をもたらすことが確実視されています。(以下にいくつか気候危機の例を挙げておきますが、個人的には「これらの問題の先に待ち受けることは何か」について考えを巡らすことが重要だと思っています)

・気温上昇/熱波

・海面上昇

・干ばつ/砂漠化

・洪水の増加/激化

・台風の増加

・感染症の拡大

・食料不足

・難民の増加

・漁獲量減少/海洋酸性化

・生物多様性の損失

2)ビル・ゲイツの提言

これに対してビル・ゲイツはどう捉えているかですが、彼は「楽観視している」と言います。本書の言葉を引用すると、

「僕は楽観している。技術が何を成し遂げられるか知っているし、人々が何を成し遂げられるかも知っているからだ。」

これは「意外とこの問題は簡単だよ」ということではなく、「途方もなく難しい問題だけど、めちゃくちゃ研究した結果、解決できる問題だと確信したよ」というメッセージです。

そして本書を読めば読むほど、このメッセージの説得力は増していきます。それだけの十分な事実情報と論理性、網羅性をもったパワフルな書籍で、ビル・ゲイツの本気度に直に触れたような感覚を覚えます。

ここからは、その膨大な情報をお伝えするのではなく、ビル・ゲイツの提言をぎゅっとまとめて説明したいと思います。

本書の主旨を凝縮すると、以下のようになります。

①世界の温室効果ガス排出量を510億トンからゼロにする必要がある

②低所得層(発展途上国)の経済発展との両立を目指さねばならない

③この実現には市場、技術、政策の三拍子が必要である

現在、地球上に存在する温室効果ガスの総量は510億トンあり、これを限りなくゼロに近づけない限り地球温暖化が止まることはない、と断言されています。(温室効果ガスの滞留期間があまりにも長いため)

また、温室効果ガスを排出しているのは主に富裕国であり、温暖化を抑止するために貧困国を含む発展途上国の経済成長を妨げることはあってはならない(し、そもそもコントロールが難しい)というのが重要なポイントです。

そして、これらの目標は、市場の需要、技術の発展・供給、政策の支援がすべて揃わなければ実現しない、というのが本書の論旨です。

③は特に重要なポイントなので、図で補足します。

まず、温室効果ガスの排出をゼロにするには、現在の化石燃料に依存した社会システムからの脱却が不可避だと言われています。そのためには、化石燃料ではない、炭素ゼロの新たなエネルギーの開発・及び社会浸透が必須条件となってきます。

ではそれを叶えるプレイヤーは誰かと言うと、消費者・投資家(=市場)、民間企業(=技術)、行政府(=政策)であり、この三者が上図の関係によって結ばれているため、それぞれの活動が同時に前進しなければ実現されない、という構造なのです。

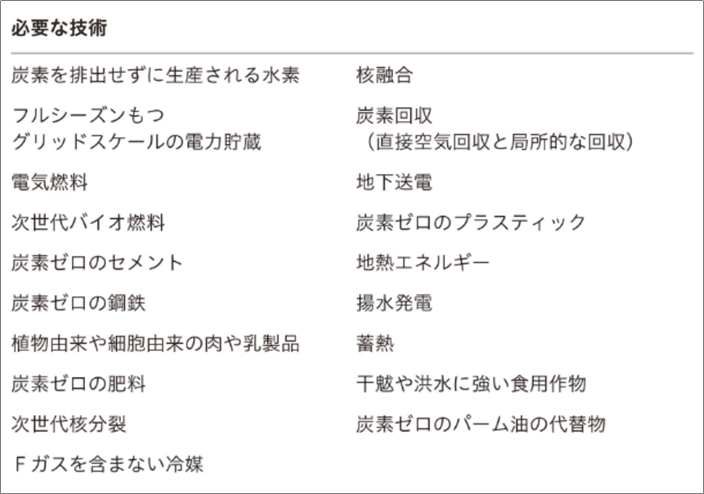

ビル・ゲイツによれば、温室効果ガスの排出ゼロ(=カーボンニュートラル)に期待できる技術は数多く存在していると言います。

(本書から抜粋)

しかし、これらの技術が実用化されるだけでは、社会浸透は実現されないというのが現実です。その鍵となるのがグリーン・プレミアムという概念です。

グリーン・プレミアムとは、環境に優しい代替策を使用する際に発生する追加コストのことで、例えばジェット機の燃料を炭素ゼロの次世代バイオ燃料に替えると、価格が140%以上割り増しになります。この増加分がグリーン・プレミアムに当たります。

つまるところ「環境に優しいけど、高いから買われない」という状態になってしまうわけです。したがって、重要なのはいかにしてグリーン・プレミアムを下げるかであり、ここに政策が大きな力を発揮するのです。

主なアプローチは2つです。

・炭素が及ぼす悪影響を価格に組み込む(環境に悪いものの価格を上げる)

・新しい技術を公的事業に積極的に取り込み価格を下げる

こうしてグリーン・プレミアムが押し下げられ、市場に受け入れられていくと、投資価値が生まれ、これらの事業へと資金が集まってくるので、さらなる開発及び価格低下へ繋がっていくのです。

3)最後に

元々は気候変動についての知識はほとんどゼロに近い状態で、関心もさほど強くありませんでしたが、コロナウイルスのパンデミックを現実に体験し、「これ(気候変動)も他人事じゃないかも…?」と思うようになりました。

パンデミックについても、一部の科学者からは何年も前から警告がされていましたが、国家レベルでの十分な対策はとられなかったため、現在の状況があると思います。

本書の第12章は「一人ひとりにできること」というタイトルで、我々が市民として、消費者として、従業員あるいは雇い主として、どんな行動ができるかを提示してくれています。

その中の代表的なものが「政治プロセスに参加すること」です。

このnoteを書いている2021年10月24日現在は、ちょうど衆院選の期日前投票期間で「候補者の違い、よく分かんないな~」と思っていたところだったので、これを機に「気候変動」に対する候補者の意識を見てみることにしました。

※参考にしたのはスマートニュースが提供している衆院選特設ページ。とてつもなくわかりやすい。

私が投票可能な候補者5名の中で、特に重視している社会課題として「気候変動」を掲げている候補者は0名でした。(景気対策3名、憲法改正1名、その他1名)

これは、衆院選で当選するには有権者が最も強く望むこと(=景気対策)を優先課題として掲げた方がよい、という力学が働くので、当然の結果だと思います。

だからこそ、上述のビル・ゲイツの提言「政治プロセスに参加すること」が効いてくるわけですね。有権者が求めない限り、政府は動かないよ、と。

色々と書いてきましたが、シンプルに面白い本でした。気候変動というビッグテーマについて、隅から隅まで細かくかつわかりやすく整理されているので「あ~こういうことだったのか」とスッキリした気持ちになると同時に、その専門的な情報をここまで噛み砕いて整理し、しかも必要十分な切り口から解決策を提示しているので「ビル・ゲイツ、ハンパねえな」となります。笑

以上、ビル・ゲイツのマニフェスト「地球の未来のため僕が決断したこと」でした。最後までお読みいただきありがとうございましたm(_ _)m

ナカムラ