半裁を買って気づいた、革の斑点、汚れとの向き合い方

皆さん、こんにちは。今日はちょっとしたレザークラフトでの冒険についてお話ししたいと思います。それは、革を半裁で買うようになってからの経験です。

これまで革を購入する際は、A4サイズや巻物にしても定価で4,000円程度の皮革を選んでいましたが、やはり半裁はデシ単価が安い…

ということで最近は、革を半裁で購入するようになり、その際に私が経験した半裁ならではの向き合い方についてシェアさせて頂きます。

革を半裁で買うメリット

半裁で革を買う最大のメリットは、自分で好きなサイズや形に加工できることです。また、半裁で買うと、小さいサイズで購入するよりもデシ単価が安くなる場合が多いです。(だいたいds100円前後)しかし、その一方で新たな問題にも直面することになりました。

今回使用した革

今回は、お腹の部分であるベリーの半裁を購入しました。

お腹の部分なので動きが多く、トラといわれるシワの部分だったり血筋があったりして、個人的にはワイルドな雰囲気が好きな革です。

汚れではなく味ですね。

汚れが浮き出てくる??

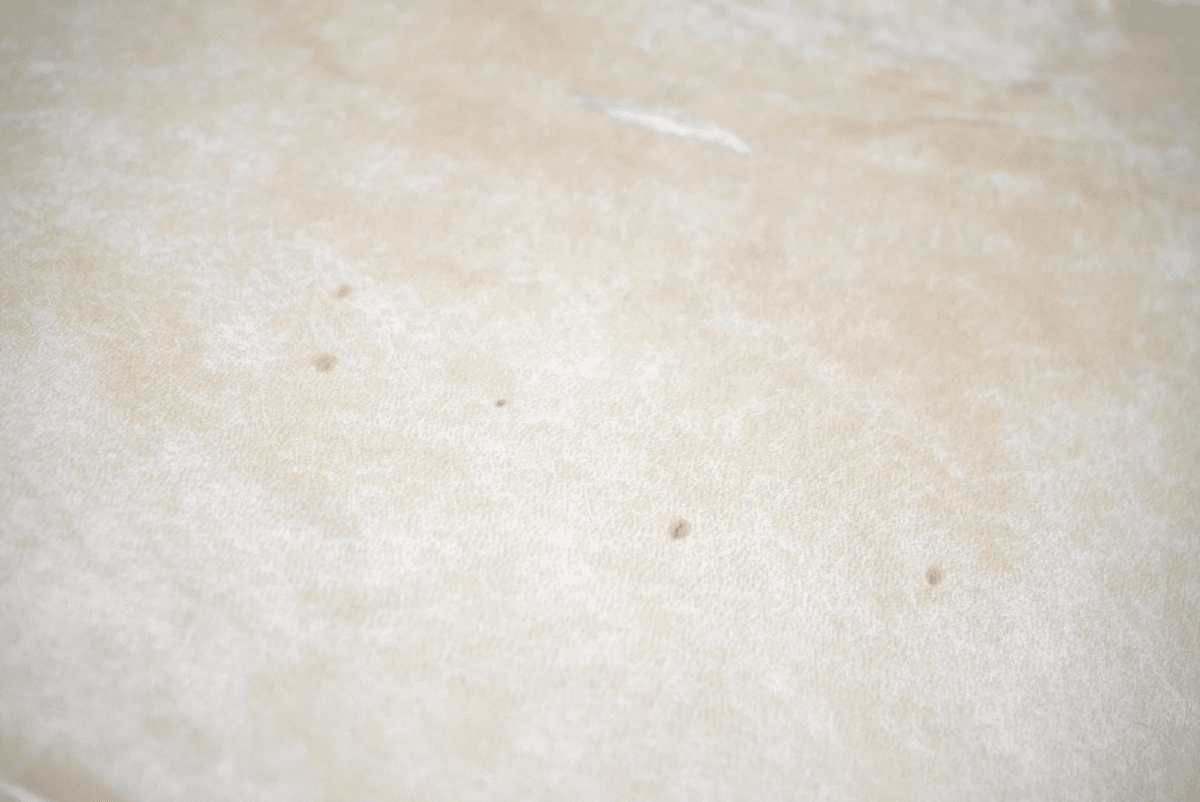

革製品を作っていくなかであることに気づきました。それは、銀面の処理(オイルやグレージング)をすると現れる白い擦れと、黒い点です。

裁断中には気づかず、工程を進めていく上で現れると、それが製品の面の部分だった場合、人にプレゼントしたり、売ったりするとなるとちょっと気になる…

汚れについて(鉄錆・擦れ)

特に半裁には染色の工程で“鉄錆”という汚れがつく場合があるそうで、字の如く、水などの鉄が含まれたものが革の表面に付着すると黒い点となって現れるそうです。

擦れに関しては、恐らく光の当たり具合や角度によって見えづらくなっていたのかも知れません。

クエン酸が効くらしい?

この汚れに対処するため、インターネットで情報を調べました。

すると、クエン酸が良いという記事に加え、ポッカレモンを使用した改善策も紹介されてました。

いざ実践。

綿棒に少量含ませて、かるく馴染ませてみました。

あれ??逆に染みちゃってない??笑

消えない黒点

黒い点だったので、鉄錆と断定してクエン酸、レモン等で処理を行っていましたが、

そもそも鉄錆ではなく、ホクロとか別の原因の黒点だったのかもしれません。

ちゃんとクエン酸を使っていれば上手くいったのかもしれませんが、

ポッカレモンは良策ではないかも笑

ただ、見づらい黒点の位置がわかればそもそもメインのパーツで使わないで済むので、汚れの位置をわかりやすくする目的であれば損はないかもしれません。

私なりの対策

この黒点を消すことについては一旦置くことにしました。

その上で、”汚れや黒点がある革”を如何に使いやすくするかについてフォーカスしました。

解決すべき点は以下の2点です。

1.黒点の位置を把握したい

2.銀面の前処理後に出てくる擦れの位置を把握したい

こちらが現状の私が行なっている作業です。

・裁断前に処理を行う

多少、オイル等の使用量が増えますが、

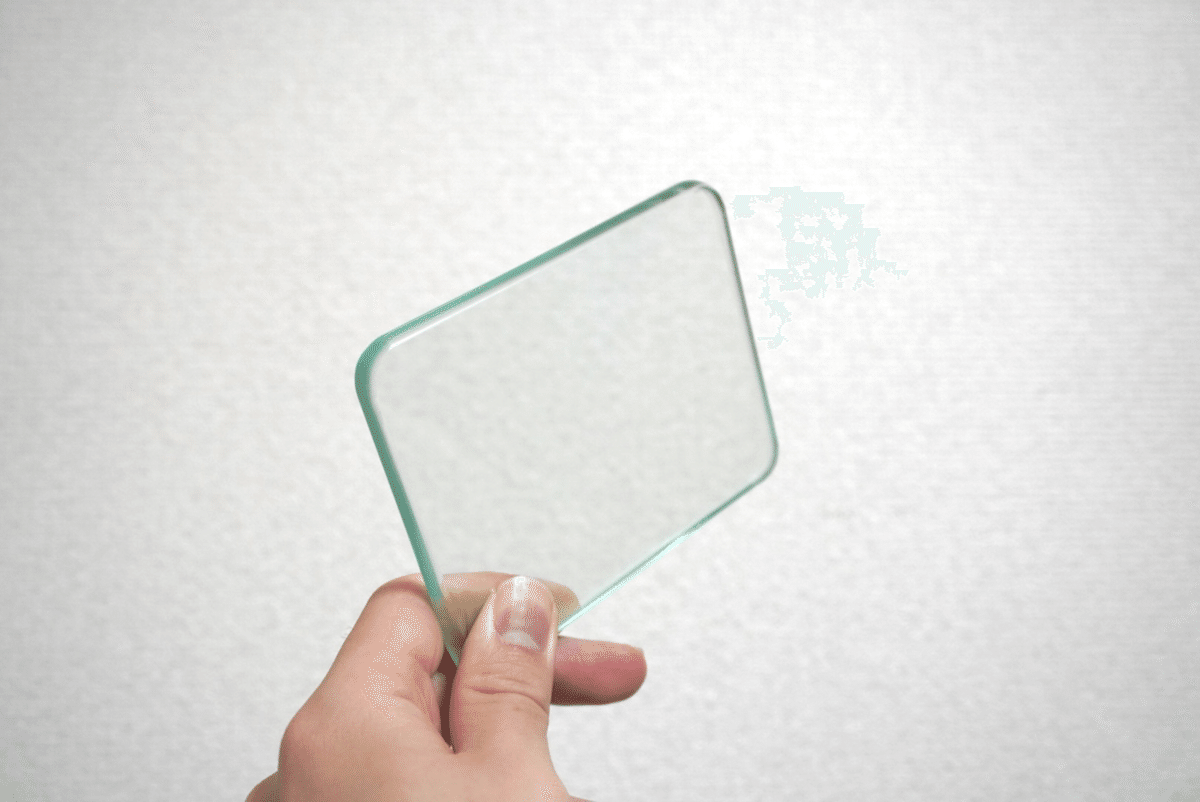

あらかじめ、ある程度広い範囲でオイルやグレージング(水を少量含ませてガラス板で磨く)を行うことで、擦れがわかりやすくなります。

・めっちゃ確認する

これに尽きそう。

やっぱり目を鍛える必要はありそうです。

水を含ませて表面を磨くと艶がでて綺麗な反面、ワイルドで自然な雰囲気が少し減った気がします。

もとの革の良さを残すためにも、目の技術を上げていきたいです。

まとめと今後の課題

革を半裁で購入することで、多くの自由度とコストメリットを得られます。しかし、それと同時に、新たな問題、特に汚れとの戦いが始まりました。インターネットで調べた方法で対処してみましたが、完全には解決できませんでした。

また、あらかじめ革の広範囲で前処理を行うことで、使える部分と使えない部分を見やすくすることができました。

今後も、さまざまな方法を試しながら、最適な手入れ方法を見つけていきたいと思います。もし、皆さんが同じような経験をされたことがあれば、ぜひコメントでシェアしてください。お互いに学び、より良い方法を見つけていきましょう。

それでは、次回のブログでお会いしましょう。お読みいただき、ありがとうございました。

今回使用した材料