子ども向け生成AIワークショップ @ SEIKAサブカルフェスタ2024

1. はじめに

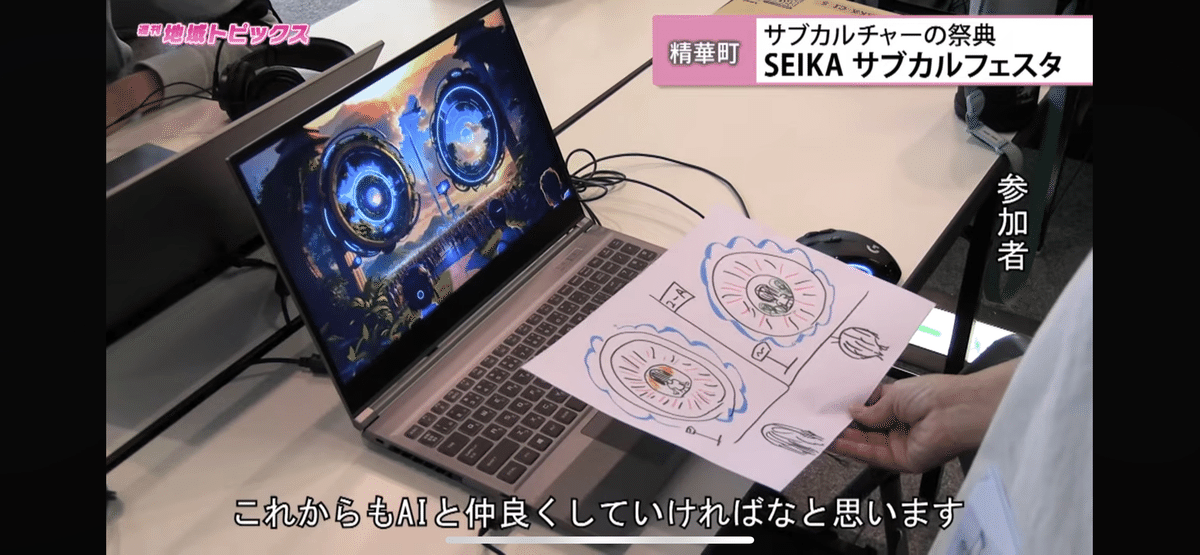

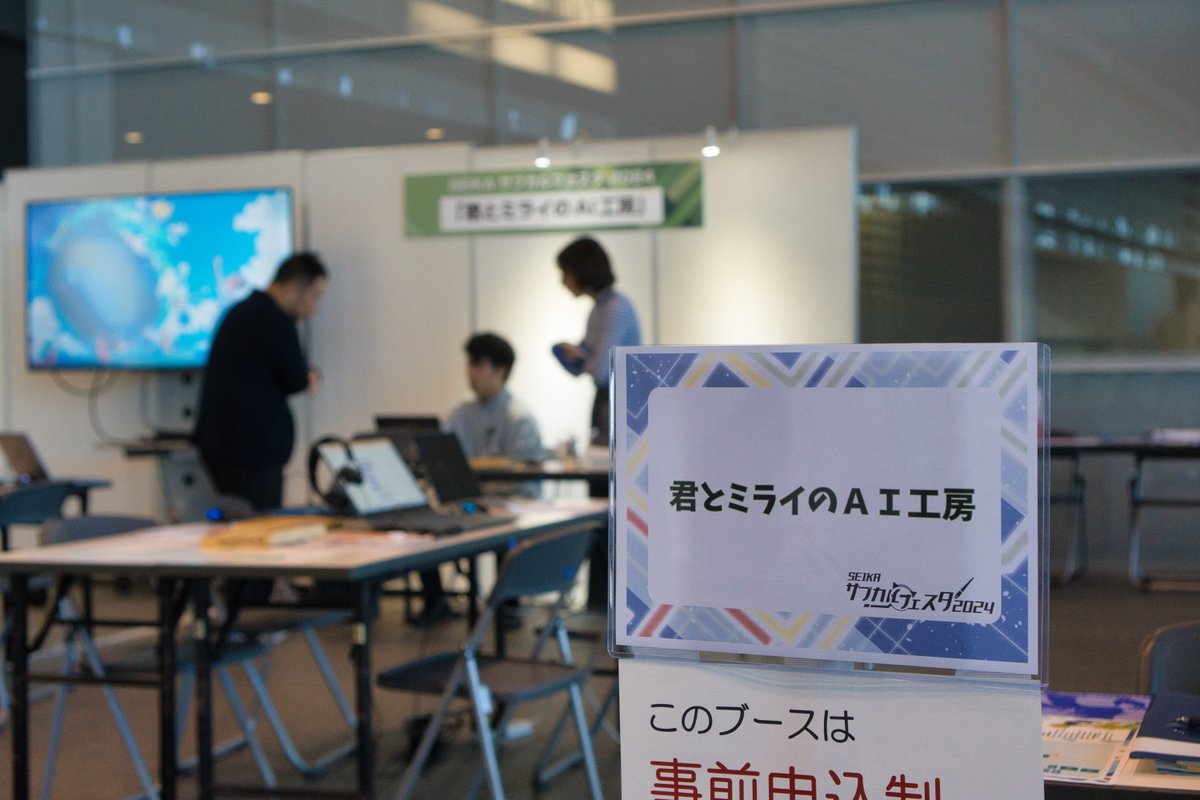

2024年11月17日、「科学のまち」として知られる京都 精華町で開催された「せいか祭り」。その一角で行われた「SEIKAサブカルフェスタ2024」にて、「君とミライのAI工房」をお届けしました。

このワークショップは2024年8月、京都市のみやこめっせで開催された「こども科学博2024」で初登場。当時は約1,700組もの応募をいただき、子どもたちがAIと対話しながら創造する体験に「すごい!」「もっとやってみたい!」という熱い反響を得ました。その勢いのまま、今回の精華町での実施につながった形です。

今回のメインテーマは「あのひとが笑顔になる未来の道具とは?」。子どもたちは、自分の周りにいる人や社会で困っている人を思い浮かべ、その人を笑顔にするための発明品を考えました。高齢の方、環境問題、身体が不自由な人、あるいは自分自身が「こんな道具あったらいいな!」と願うシーン――そんな想いを紙に描き、AIと会話しながらデジタルアートや動画へと仕上げていきます。

前回記事同様、私たちは「WOW体験」から「リフレクション」までをぐるぐると回す「ポジティブサイクル」を設計。子どもたちは、そのサイクルの中で創造性や批判的思考力、そして新しいテクノロジーとの付き合い方を自然と体験してもらいました。

前回の、詳細はこちら↓

2.参加者の作品例

当日どのようなワークショップだったの作品例もご紹介します!

当日の様子はこちらをご覧ください!

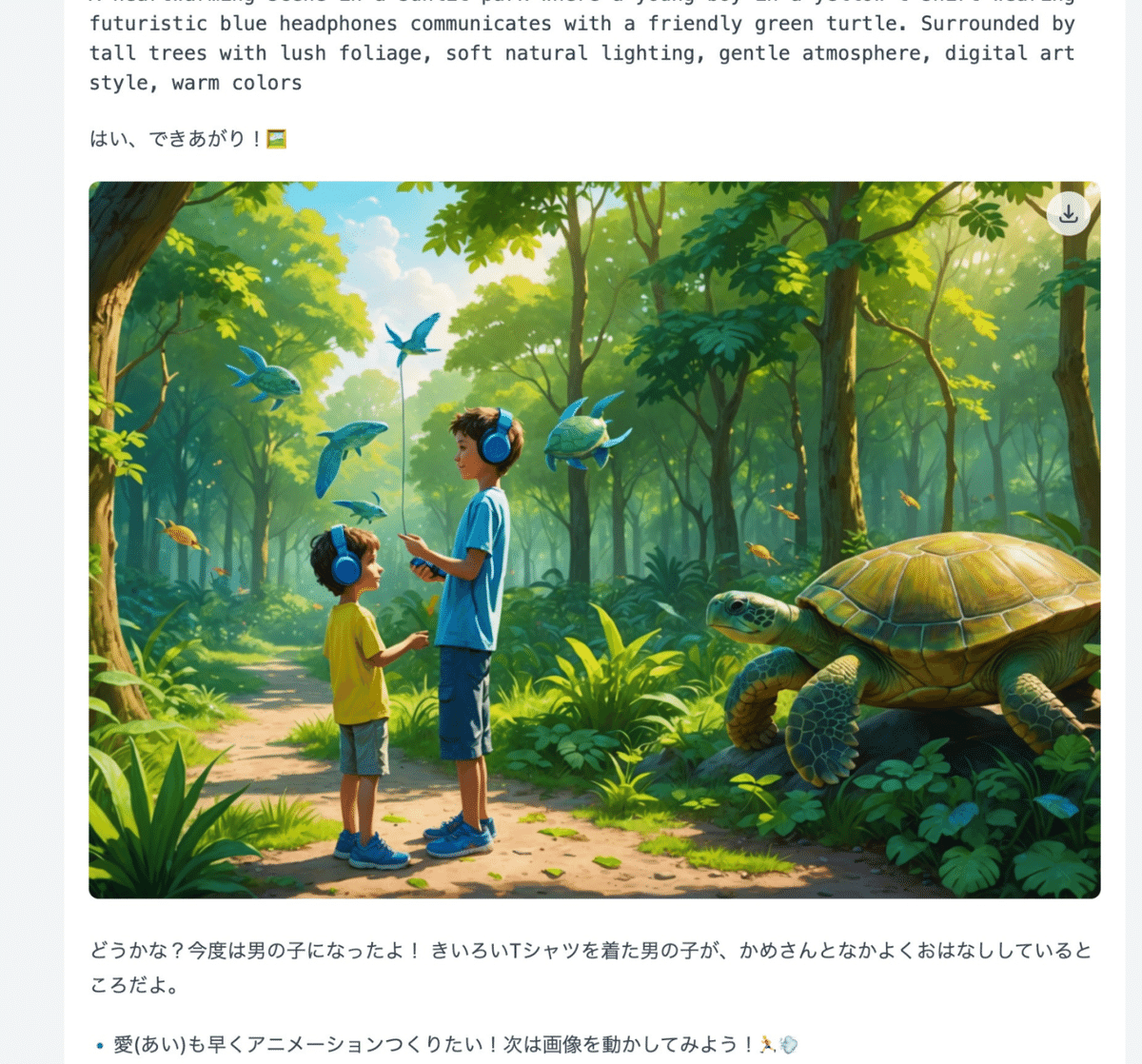

手書きの作品

この絵をもとにAIと対話

対話を重ねてつくられたデジタルアート

デジタルアートからAIと動きを決めて動画化

※noteのメディア形式制限のためGIFに変換

3. 子どもに生成AIを触れさせて大丈夫?

「子どもにこんな最先端の技術を触れさせて大丈夫?」「教育現場でのAI利用は?」といった声もあるかもしれません。

文部科学省は、2023年7月に「初等中等教育段階における生成AIの利用に関する暫定的なガイドライン」を出し、今まさに2024年秋~冬に向けて改訂版(ver.2.0)の取りまとめを進めています。

この後1年余りで、生成AI技術は長足の進歩を遂げ、画像・動画生成や音声入出力、多言語対応など、日々新たな機能が生まれている背景があります。

この素案では以下のようなポイントが重視されています。

人間中心のAI利活用:AIをあくまで「人間の能力を補助・拡張する道具」として位置づける。

情報活用能力の強化:AI活用を前提に、情報の真偽を確かめ、批判的に判断する力を育む。

安全性・著作権・個人情報への配慮:適切なルール、保護者同伴、利用規約遵守、著作権・個人情報保護が必須。

教育の本質を損なわない利用:創造性・思考力を阻害せず、学びの過程を大切にする。

ガイドライン素案は、まさに「これからの教育現場で生成AIをいかに適切・効果的に使うか」を示唆する内容となっています。

ガイドライン素案との関連ポイント

私たちもガイドラインの内容やその変化には注視しており、今回のワークショップも提示された観点も考慮して、意図的に設計しています。

人間中心のAI利活用

ワークショップではAIを「子どもたちのアイデアを広げる・実現するパートナー」として提示。AIの出力をあくまで「参考」とし、最終的な判断は子ども自身が行います。情報活用能力の育成

生成AIに関する基礎知識をクイズ形式で実施しています。例えば、「生成AIの情報はすべて正しい?」という質問や、「どうして間違えてしまうのか?」という切り口から、「AIは間違うことがある」ことを学びました。また、生成物を鵜呑みにせず、「ここを直してほしい」「もっとこうしたい」とAIに伝えるプロセスで、批判的思考力の重要性を自然に体験してもらっています。安全性・適正利用

保護者同伴を必須とし、利用規約遵守や個人情報を入力しない指導を明確化。著作権に配慮した題材設定と「他人の作品の模倣はNG」という事前説明を行っています。著作権・情報モラル教育

ワークショップ中、「アニメキャラそっくりのデザインを頼まない」「自分で描いた絵をベースにする」「まったくそっくりに自分の創作物が真似られてしまったときの気持ちは?」など、子どもたちが著作権や倫理への配慮を学ぶきっかけを与えました。またもちろん、細心の注意を払い、利用するAIモデルやサービスの選定と検証をしています。創造性・人間性を育む教育の本質

「誰かを笑顔にする」発想は、単にAIを使うことではなく、子どもたち自身が社会課題や相手のニーズを考え、人間性豊かなアイデアを生むことを重視しています。「学びの本質」は人間的な思考・創造性・共感であることは大きく変わりません。段階的な利活用・継続的な学び

「最初は振り返りやクイズを通じてAIの特性を知る」→「実際に創作」→「家に帰ってもガイドを参照してチャレンジ」という流れを構築。これにより、学びがワークショップ内に留まらず、家庭や将来の学習現場へと発展するように意図的に設計しています。

4. 保護者アンケートから見えたこと

今回、参加者の保護者の皆様にアンケートをお願いしました。保護者からみた今回のワークショップ内容や子どもたちの様子を紹介します!

その結果は、ほぼ全員が「とても楽しかった」と回答し、「さらに生成AIを使ってみたい」と強く思う方がほとんどでした。主な声としては、

「親が苦手な分野をカバーしてくれた」

「AIが万能でないこともわかったが、だからこそ面白いと実感できた」

「自分の子どもが生き生きとアイデアを出すのを見て、技術そのものより、そこから生まれるワクワクを感じた」

「AIは怖いだけじゃなく、素敵な発明につながるんだと気づいた」

「家庭では教えにくいことを、こうやってプロのファシリテーションで体験できるのは貴重」

など、「とても楽しかった」「また生成AIつかってみたいと思う」というポジティブな反応が圧倒的でした。

「家でもまたやりたい」という声も多く、ワークショップがきっかけとなって、親子の新たな学びやコミュニケーションが生まれるといいなと思っています!

5. おわりに

生成AIとの対話を通じて、子どもたちは「自分なりに考える」ことや「意見を伝える」ことを、まるで自然な呼吸のように体感しているようでした。未来を生きる子どもたちが、テクノロジーをパートナーとして創造力を大きく羽ばたかせる——その最初の一歩を、今回の精華町でのワークショップで刻めていたら、これ以上の喜びはありません。このような機会をくださった、精華町町役場のみなさまにも改めて感謝申し上げます。

最近は、社員感謝祭など、教育現場を越えた場からのご依頼も増えています。子どもたちの参加はもちろん、大人が学び直す機会としても、このワークショップへのニーズが多様化していることを強く感じます。

このワークショップで生まれた、小さなひらめきの種は、きっと子どもたちの心の中で、これから先、ゆっくりと、そして確実に、大きく育っていくといいなーと願って。

写真提供:サガワフミヤさん

問い合わせ窓口

子ども向けの企画についての取材、メディア掲載、講演、その他お仕事に関する相談は以下でお受けてしております!(知り合いはXやFacebookでも!)

この記事が少しでも役にたったら、記事へのいいねやTwitterでシェアいただけるととっても嬉しいです。

いいなと思ったら応援しよう!