サイドでの“パスの3原則”

ほとんどチームが、守備の際に、サイドに誘導してボールを奪おうとする。

そこで、「自軍でのボール保持」の際で、そこに対応する練習を行うことも多い。

その時に選手たちとの、判断基準にしている部分を簡潔にまとめる。

“受け手”の選手への、守備者(距離)の立ち位置から決める。

①受け手の選手に対する、守備者の距離が“遠い”

→出し手は、遠い足へ強いパス。

②受け手の選手に対する、守備者の距離が“近い”

→出し手は、中央への縦パス。

③受け手の選手に対する、守備者の距離が“普通”

→出し手は、相手守備者の遠いスペースへパス。

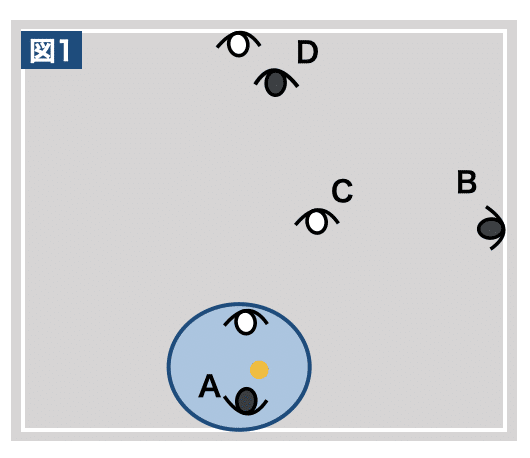

ここでは、図1のように、ボールホルダー(A)への相手守備者のアプローチは「普通」とする。

※普通=相手守備者から、手が触れられるような距離ではない。

※ボールホルダーへのアプローチの距離によって、状況は変わってくる。

そのあたりは、サポートの原則。

①受け手「B」の選手に対する、守備者「C」の距離(立ち位置)が“遠い”

【図2】

●出し手(A):「遠い足へ」強いパスを出す。

ゆっくりなパスだと、受け手(B)の時間がなくなってしまう。

●受け手(B):“前にボールを置く” コントロールで守備者のラインを越える。

②受け手「B」の選手に対する、守備者「C」の距離(立ち位置)”近い”

【図3】

● 出し手(A):

相手守備者「C」が「B」に近い距離(手で触ることができる)に来ているならば、中央のスペースが空いている。「D」へ縦パスを入れることができる。

●受け手(B):

三人目の動きで、前向きでボールをもらう。

縦パスを受けた選手「D」は前を向けないことが多いので、すぐにサポート。

③受け手「B」の選手に対する、守備者「C」の距離(立ち位置)が”普通”

【図4】

●出し手(A):

守備者「C」にとって、遠いスペースへパスを。(受け手「B」の「近い足」)

※「遠い足」だと、インターセプトされる可能性が高い。

●受け手(B):下がりながら、できるだけ前向き(遠い足)にボールを置く。

※(A)の選手はパスを出した後に、すぐに後ろでサポートの角度を作り直す。

「遠い足」だけではない。

現場で、「遠い足にボールを出して!。そうすると、選択肢が多いから!」

という指導者の声かけを良く聞く。

遠い足(オープン)に置くことで、「前」や「斜め」パスをすることができるので、選択肢が多くなる。

僕もそういった声かけはするけれど、「相手の立ち位置」には気をつけたい。

「遠い足」にパスができないことは、良くある。

厳密に言えば、パスはできるけれど、インターセプトされてしまう。

図4のように、受け手(B)の「遠い足」とは相手守備者(B)にとって、インターセプトしやすいパスである。

なので、図4の状況だと、近い足の方にパスを出し、下がりながら、「できるだけ遠い足」で前向きにコントロールすること。が理想である。

相手の立ち位置などを考えずに、全て「遠い足にパスをする」

と言うことには、気をつけたい。

前提としての「縦の三角形」

上記の図では、縦の三角形が作れている前提で書いている。

縦の三角形の頂点の選手が、相手守備者のラインを超えていることで、幅だけではなく、「深さ」を作り、ボールホルダーへ選択肢が多くなる。守備者にとっては、選択肢が少ない方が予測がしやすく。

判断の基準は、

「受け手(B)」の選手への相手守備者(C)の距離(立ち位置)」

※守備者の距離は「遠い」「近い」「普通」など、抽象的な表現となってしまう。

「近い」は「相手に触られる距離」などでわかりやすい基準を作れる。

「遠い」「普通」などは、どうしても抽象的な表現になるし、

個人の能力によって、感覚は変わってくるもの。

ここで、まとめたものは、僕の中で整理したものなので、他にも考えがあって当然だと思う。