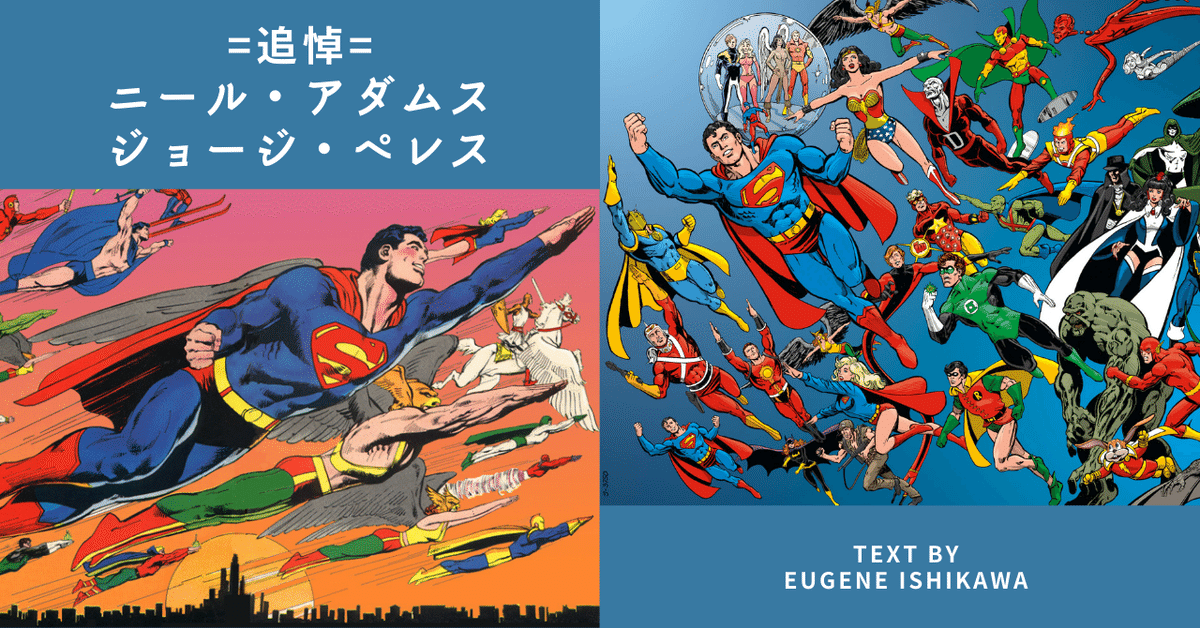

追悼:ニール・アダムス/ジョージ・ペレス

先日、アメコミ界のレジェンドともいうべき二人の偉大なクリエイターが相次いでこの世を去りました。そこで、今回は追悼企画として、ニール・アダムスとジョージ・ペレス、コミックの歴史に名を遺す二人の功績について、”アメコミ番長”こと石川裕人さんにご寄稿いただきました。

二人のレジェンド

2022年春、コミック界は大きな悲しみに包まれた。4月28日にニール・アダムスが、それから10日も経たない5月6日にジョージ・ペレスが、歴史に名を残す二人のレジェンドが相次いで世を去ったのだ。

末期の癌である事を公表したぺレスは既に現役を退いていたものの、80歳を迎えた昨年にも新作を発表するなど、老いてなお盛んだったニールの突然の訃報はまさに青天の霹靂だった。

60~70年代にかけてコミックアートの分野に革命を起こし、多くのアーティストの目標となったニール・アダムス、80年代以降、30年以上の長きにわたりヒーローコミックスの第一人者として人々に愛されたジョージ・ペレス。コミックの歴史に名を残す二人の功績を振り返り、感謝と哀悼の意を表したい。

”天才”ニール・アダムス

黎明期のウィル・アイスナー、ジャック・カービーを初めとして、多くの名アーティストがコミックブックの歴史を彩ってきたが、その中でもニール・アダムスは「天才」の呼び名が最も似合うアーティストだった。

天才とは若くして天賦の才を発揮する人間を指すが、世に出た時から図抜けた存在だったニールは、まさに天才そのものだった。どんなアーティストも歳を重ねながら腕を磨き、自らのスタイルを確立させていくものだが、ニールの場合、その最初期の作品においても、既に独自のスタイルが垣間見えており、助走期間が存在しないのだ。

「コミックブックなどで時間を無駄にするな」

1941年6月15日、ニューヨーク出身のニール・アダムスは、美術系の高校に進んだ後の1958年、ヒーローコミックのアーティストを目標にDCコミックスの門を叩いた。その才能を認められたニールだったが、当時のコミック界は、1954年のコミックブック排斥運動がきっかけとなった不況が続いており、大手のDCでさえ新人アーティストを雇う余裕はなかったのである。

そこで彼は、当時、DC以外でヒーローコミックスを刊行していたアーチーコミックスにサンプルを持ち込むも、アーティスト兼編集長で、キャプテン・アメリカの生みの親としても知られるジョー・サイモンは、「君の才能は申し分ない。だからこそ、コミックブックなどで時間を無駄にしてほしくないんだ」とニールの申し出を断った(その際、ニールが持ち込んだサンプルは、同社の『アドベンチャーズ・オブ・フライ』#4(1/1960)で使用されたが、フライの筋肉描写には既に後のニールのスタイルが顕著である)。

コミック業界の暗黒時代

ここで少し話は逸れるが、50年代末のヒーローコミックの状況を説明しておくと、40年代前半に隆盛を誇ったヒーロー物は、1945年の終戦を前に早くも勢いを失い、50年代初頭には、DCのスーパーマン、スーパーボーイ、バットマン&ロビン、ワンダーウーマンを残して市場から姿を消した。

代わってホラー、コメディ、西部劇、戦記物、犯罪物、ロマンスなど多様なジャンルが花開いたものの、ホラー、犯罪物の過激な描写が青少年に悪影響を与えるとの指摘が、当時の赤狩りの風潮と結びつき社会問題化したため、コミック業界は1955年に自主的な倫理コードを制定し、問題視されたタイトルの廃刊が相次いだ結果、コード制定前では業界全体で月に9000万部あった売り上げが、3500万部に激減する事態となったのである。

コミック業界が大幅な地盤沈下に苦しむ一方で、1953年に始まったスーパーマンのTVドラマは爆発的な人気を博し、1956年には、シルバーエイジの旗手である新生フラッシュが誕生したものの、それですぐにヒーロー物の復権が始まったわけではない。フラッシュが個人誌を獲得し、彼に続く新生グリーンランタンが誕生したのは1959年の事で、DC以外がヒーロー物に着手したのも、40年代には数多くのヒーロー物を手掛けていたアーチーが同年に刊行した『アドベンチャーズ・オブ・フライ』が初だったのである(マーベルのヒーロー物への進出はさらに遅れて1961年)。

最下段のコマがニールの作品。腹筋の描写は、既にニール・アダムスそのもの。当時の標準的スタイルである他のコマと比べてみて欲しい。

新聞マンガで頭角を現す

こうしてコミックブック・アーティストへの道を絶たれたニールは、新聞マンガ、いわゆるコミックストリップに活路を見い出す。新聞という当時の最大のメディアに付随するコミックストリップは、コミックブックの不況とは無縁であり、変わらぬ需要があったのだ。

当時の人気西部劇ドラマ『バット・マスターソン』のコミックストリップ版のアシスタントの職を得たニールは、1962年には、日本でも大評判となった医療ドラマ『ベン・ケーシー』のコミックストリップ化で早くも一本立ちを果たす(唯一無二の医療漫談で一世を風靡したケーシー高峰の芸名はここから)。

医師が主人公だけに、ヒーロー物のような派手なアクションとは無縁なこの作品は、下手をすればアップの会話が続く短調な作品になりがちだが、ニールは緩急のあるアングルで、わずか数コマというハンデを感じさせない大胆な画作りをしてみせた。この時の経験が後の作品に活きた事は想像に難くない。

中年男性が会話してばかりの医療ドラマは描いていて刺激がないのか、こんなお遊びも。

広告イラストで磨いたリアルなタッチ

コミックストリップ連載と同時に彼は、広告イラストの分野でも経験を積んだ。当時の印刷技術では、製品の写真を掲載するよりもリアルなイラストにした方が効果的なケースも多く、これらの仕事でニールは、従来のコミックスタイルとは異なるリアルなタッチを磨いた(後に先輩格のアーティスト、ギル・ケーンは、ニールは広告イラストのテクニックを、ニールの弟子筋のビル・シンケビッチはファッションイラストのテクニックをコミックアートに持ち込んだと指摘している)。

1966年の番組終了に伴い『ベン・ケーシー』の連載が終了した後、ニールは広告イラストで身を立てようと考えたが、そのスタイルの先進性ゆえに芳しい結果は得られず、再びコミックブックを目指す事を考える。

念願のヒーローコミックで才能が爆発

当時のコミック界は、マーベルの台頭、ドラマ版『バットマン』の大ヒットでヒーロー物がⅤ字回復を遂げた時期で、ニールは、倫理コードの規制を受けない大人向けのウォーレン・パブリッシングでの仕事を経て、DCから戦記物コミックストリップ『グリーンベレー』に転出した戦記物の名手ジョー・キューバートと入れ替わりで同社に職を得た(そもそも『グリーンベレー』はニールにオファーがあったのだが、ベトナム戦争に反対する彼は申し出を断り、代わりにキューバートを推した経緯があった)。

当初こそ戦記物、コメディという傍流からのスタートだったが、数カ月後には、『ストレンジ・アドベンチャーズ』掲載の「デッドマン」で、初のレギュラーの座を勝ち取った。ニールが担当する前号でデビューしたばかりのデッドマンは、死から甦った主人公が自分を殺した犯人を追い求めるという異色のヒーロー物で、かなりの変化球的作品だったが、ようやく念願のヒーロー物を手掛ける事になったニールは、思いのたけをふちまけるような、当時の基準からすれば異次元とも言うべき天衣無縫なアートワークを展開してみせた。

上下左右にめまぐるしく移動する視点、前例のない筋肉や衣服の描写法、モデルの模写では到底実現し得ない大胆なポージング、敢えてデッサンやパースを崩しても破綻を感じさせない説得力を備える上、斜めや楕円など奇抜なコマ割りまで加わるのだから、読者どころか編集スタッフが一番に腰を抜かしたに違いない。

『ベン・ケーシー』の手法がさらに進化。右上のコマなど、どこに視点を置いているのか、発想もそれを破綻なくまとめる表現力が凄まじい。

最年少、デビュー数カ月での大抜擢

実際、DCも即座にその才能を認めたのか、ニールは「デッドマン」さらに、こちらも死せるヒーローの『スペクター』の連載を続けながら、毎月、5誌以上ものタイトルのカバーを任されるようになる。ニューススタンドやキオスクの棚に横並びにして売られた当時のコミックブックは、いかに人目を引くカバーを用意できるかが肝要であり、そこで『スーパーマン』や『スーパーボーイ』といった人気タイトルを、スタッフ最年少でデビュー数カ月のニールに任せた点に、DCの期待と信頼の高さが窺える。

例えば、『スーパーマン』#210(10/1968)のカバーでは、「漁船に乗ったロイスとジミーが海中からクラークの衣服を引き揚げ、水面に身を投げた彼の安否を案じる様子を、当のスーパーマンが海中から見上げながら、上手く二人を騙せたと安堵する」という言葉でも書いても伝わらないシチュエーションを、力技で一枚の画に収め切っている。ニールと言えば、代表作である『バットマン』『グリーンランタン&グリーンアロー』の名が挙がりがちだが、カバー量産期の作品には、目に物言わせてやろうというギラギラとした野心が満ちており、刺激的という意味では、それら代表作を上回っているとも言えよう。

位置的に考えれば、手前にいるスーパーマンにロイス達が見えるはずがないのだが、まるで不自然さを感じさせない。煽り文句まで無理矢理押し込めた構図にも注目。

胸の角度からすると右腕が下に付き過ぎているのだが、そんな事より、落下するスピードに圧倒される。

キャリアのピークを迎えた70年代前半

こうして業界注目の存在となったニールはDCとのフリーランス契約を活かし、1969年にはDCで仕事を続けながら、『X-MEN』でマーベルにデビューする。人気低迷で休刊の危機にあった『X-MEN』を敢えて選んだ彼は、1940年生まれと自分と同世代で、新進気鋭のライターとして注目されていたロイ・トーマスと組み、続いてタッグを組んだ『アベンジャーズ』の「クリー/スクラル・ウォー」でも、マーベルの歴史に残る傑作をものにした。特に『アベンジャーズ』がスタートした70年は、DCで『バットマン』『グリーンランタン&グリーンアロー』の連載を始めた時期でもあり、連載が終了する72年までの2年間、彼のキャリアは頂点を迎える事になる。

エンジェルとサウロンの空中バトルの最中に回想シーンを挟むロイ ・トーマスもロイ・トーマスだが、こんな形でクリアしてみせるとは。ニール本人にしてみれ ば、マーベル読者への挨拶代りといったところか。

勇ましい旧メンバーもいいのだが、力なく去っていくクイックシルバーのひざ裏の表現に注目して欲しい。ひざ裏をひざ裏らしく見せる事がいかに難しいか。

また、この時期になるとニールのアートワークに強い影響を受けたマイク・ナッサー、マイク・グレル、リッチ・バックラーなどの若手アーティストが続々とデビューし、その影響はディック・ジョルダーノ、ジム・アパロなどの先輩アーティストや、池上遼一のような他国のアーティストにまで及び、彼のスタイルは70年代のヒーローコミックのスタンダードとなっていく。

それから半世紀を経た現代の目から見れば、さすがにインパクトは薄れてしまうだろうが、児童を念頭に置いた"行儀のよい"スタイルが一般的だった当時においてニールのアートは文字通り革命的であり、唯一無二の存在だった。

見事な筋肉描写と大胆な構図

彼のアートの特徴と言えば、見事な筋肉描写がまず思い浮かぶところだが、腹筋や胸筋、上腕二頭筋など身体の前面の目立つ部分はもちろんの事、腿の裏側、ひざ裏、ふくらはぎなど、描いても面白くない、どうにもかっこ良くなりようのない部分でも魅せてしまうのがニールならではだった。また、筋肉描写というと解剖図のように全身の筋肉を丹念に描き込むものだと思われがちなところを、ニールは「筋肉が際立つのは力が入っているからで、常に全身の筋肉が張っているのはリアルでない」として、敢えて筋肉のラインを抜いてみせる事もしばしばだった。

だが、こうしたこだわりの肉体描写以上にニールをニールたらしめているのは、これまでにも指摘してきたアングル、構図の見事さだろう。パースなどの決まりごとを無視してでも見る者を納得させてしまう、独創的で説得力のある構成力は、現代で並ぶ者があるとすれば、アレックス・ロスくらいだろう。ハイパーリアルなタッチが話題になりがちなロスだが、その大胆な画面構成にもぜひ着目してもらいたい。

コミックを離れていた時期のライセンス作品は、どれも訴求力が抜群。こんな表紙を見せられて手にしない子供がいるだろうか。

二大チームの激突というありがちなシチュエーションがここまで壮大に。スーパーマンの太腿の極太の描線、左腕が描く複雑な影など何度観ても見飽きない。

ヒーローコミックの金字塔『スーパーマン VS. モハメド・アリ』

こうして当代随一のアーティストとなったニールだったが、様々な社会問題を反映させた渾身の『グリーンランタン&グリーンアロー』は、当時のメインの読者である子供達には早過ぎたのか休刊の憂き目に遭い、1973年以降はたまにカバーを手掛ける他は、映画のポスター、玩具の箱絵や単行本のカバーなど、本人の言う"払いのいい仕事"がメインとなっていく。

日本でも話題になった動物パニック映画。このダイナミックさはイラストならでは。他にSF映画『ウエストワールド』のポスターなども手掛けており、90年代以降はストーリーボード作成にも参加。

それでも如何なる心境の変化か、1976~77年にかけて、再びDCで各誌のカバーを担当。以前よりも描線が細かくなり、更に構成が大胆になったこれらの表紙群は、ニールの最高傑作とも言うべき出来栄えで、その中で本編まで担当した1978年の『スーパーマン対モハメド・アリ』は、永遠に残るヒーローコミックの金字塔となった。

クレジットはされていないが、このスーパーマンのインクを担当している。ペンシルはロス・アンドルーで、スパイダーマンのインクはディック・ジョルダーノ。本作の正式なインカーであるジョルダーノとスタジオを共有していたニールは、自分も祭りに参加したくなったのか、勝手に数コマに手を入れたそう(スパイダーマンの下半身とスーパーマンの右腕を見比べると、表現法の違いが顕著)。ニールが自らをトップと自覚していた事がよくわかるエピソード。

スーパーマンの鬼気迫る表情が記憶に残る一枚。 描線は以前よりも細くなっているが、筋肉の力量はかえってアップしている。紙の ように薄そうなケープの表現も印象的。

ストーリーに関係しているのは、中央に小さく描かれたクラークら3人だけ。残りはあくまでも"背景"なのだが、画面の奥行や拡がり、普段の生活ぶりまで把握できそうな人物描写など、見どころばかり。

トップスピードで駆け抜けた輝かしい全盛期

と、ここまで、ニールのアーティストとしての面を中心に書いてきたが、彼が70年代で終わったような物言いはいかがなものかと思う向きもあるかもしれない。だが、失礼を承知で言わせてもらえば、通算で10年足らずの短い期間に全盛期が集中している事自体が、ニールが天才である事の証明に思えるのだ。「神童も二十歳過ぎればただの人」の例えの通り、最初からトップスピードでコミックシーンを一気に駆け抜け、その後は"上手い"アーティストの一人として余生を過ごしたからこそ、その全盛期がさらに輝いて見えるのではないだろうか。

DCに働きかけ、スーパーマンの原作者ジェリー・シーゲルとジョー・シュースターの名誉を回復させた一件を初めとするアーティストの諸権利のための運動、自ら興したコンティニュイティコミックスでの活動など、その人生を俯瞰すれば、もっと語るべき事柄があるのは百も承知だが、それほどまでに全盛期の輝きが眩しいのだと理解してもらえれば幸いである。

”努力の人”ジョージ・ぺレス

それほどまでの"天才"ぶりを発揮したニールとは真逆の、"努力"の人が、ジョージ・ペレスだ。

1956年、ニューヨークに生まれた彼は、コミックマニアからプロになった世代の代表格である。ニールやカービー、ビュッセマといったシルバーエイジを代表するアーティストを目指したものの、マーベルに作品を持ち込んだ際は、当時のマーベルの編集者で後に盟友となるマーブ・ウルフマンからは「人体の構造もパースの取り方もわかってない」と酷評され、憧れのニールからも「やり方がわからないなら、もう自分でインクはしない方がいい」とまで言われたという。

実力は申し分ないながら、不況のために採用を諦めざるを得なかったニールとは大きな違いだが、ペレスはひたすらに研鑽を重ね、高校卒業後の1973年に、ニールを師と仰ぐリッチ・バックラーのアシスタントとして業界入りを果たす。翌74年にはマーベルでアーティストデビューを果たし、1976年には早くも『アベンジャーズ』『ファンタスティック・フォー』といった有名タイトルを任されているのだから、やはり彼もまた並のアーティストではなかったのだ。

総勢24人をB5サイズの表紙に押し込むけでも大変そうだが、それよりも大勢のヒーローを描ける楽しさが伝わってくる。

自己流で磨いた唯一無二のスタイル

経済的な理由により正式な美術教育を受けられなかったペレスは、並み居る人気アーティストを手本に自己流で腕を磨き、最終的には、後に最大のライバルと目されようになるジョン・バーンのスタイルをも取り込んで、オーソドックスでありながら、どこかプラスティックなどの工業製品を思わせる、硬質で清潔感のあるスタイルを編み出した。

当時のベテラン勢は、インクの際に筆の緩急で強弱をつける、重量感のあるスタイルが一般的だったが、ペンによる均一なインクが似合うペレスのアートは、"政治の季節"をくぐり抜けた享楽的な70年代末の雰囲気にマッチし、"軽薄短小"な80年代の到来を予感させた。

才能を認められながらも遠回りを余儀なくされたニールとは異なり、デビュー以降、順調な歩みを続けたペレスだが、そんな彼の人気の秘密はその実直さだった。コスチュームの線一本もおろそかにしない細かく正確な描写に、手間がかかってもパースをしっかりと取った堅実な画面構成、そして何よりも、同業のアーティストらが呆れたほどの緻密な描き込みで、特にキャラクターが多数登場するチーム物を得意とした。

誌面から沸き立つ「楽しさ」

とはいえ、そのスタイルを細々と説明してもペレスの魅力は伝わらない。ペレスの最大の魅力は、誌面から沸き立ってくる「楽しさ」にある。カラフルなキャラクターが縦横無尽に駆け巡るヒーローコミックならではの「楽しさ」が彼の作品には溢れているのだ。ヒーローが好きで好きでたまらないという本人の情熱が如何に多くの読者に伝わっていたかは、訃報に寄せられたツイートに如実に現れている。子供の頃、ペレスの作品に触れてコミックのファンになったとの声が実に多かったのだ。テクニック云々ではなく、読者にストレートに届く"熱気"こそが、ジョージ・ペレスというアーティストの神髄だったのだ。

マーベルで頭角を現した後、1980年にDCに移籍したペレスは、『アベンジャーズ』のライバルとも言うべき『ジャスティス・リーグ・オブ・アメリカ』を担当。両誌で節目の#200を手掛けた経験は、本人の大きな誇りとなった。

細部まできちんと線を入れるペレスのスタイルは、カラーになるとさらに冴える。特に、90年代にDTPが広まる以前の色数が限られていた時期の作品は、各々の色味がはっきりしている分、鮮やかさが増す。

同時に、『ジャスティス・リーグ』もやらせてくれるならと担当した、DC版『X-MEN』を狙った『ニューティーン・タイタンズ』では、ライターのマーブ・ウルフマンの巧みなストーリー構成と血肉の通ったキャラクター設定に、ペレスの若々しく真摯な画造りが合致した結果、周囲の予想以上の大成功を記録した。

同誌では、号が進むにつれ、チーム物の賑やかさだけでなく、キャラクターの内面に迫る表現力も高まって行った。タイタンズの面々同様、ペレスもまた成長していたのだ。

アングルは至極全うなものの、描き込みがハンパない。これほどの作業を月刊ペースでこなす上、この時期には『クライシス』の制作も重なっていたのだから、仕事だからという気持ちだけでは到底追いつかない。

大変革をもたらした『クライシス・オン・インフィニット・アース』

80年代前半のDCは、ペレスら30歳前後の若手や、アラン・ムーア、ブライアン・ボランド、アラン・デイビスらイギリスのクリエイターを勢力的に起用するなどの積極策を執ってはいたが、中核タイトルを任されるのは、まだまだ数十年選手の大ベテラン達で、従来の保守的なイメージをぬぐい切れずにいた。

そんな中、実力でDCの顔となったウルフマン&ペレスは、DC創立50周年記念作品の『クライシス・オン・インフィニット・アース』でDCユニバースを刷新しただけでなく、これを契機にDCの体制そのものまでも変革させていく。こうして生まれたのが、業界最古参の伝統に捉われない『ダークナイト・リターンズ』『ウォッチメン』などの傑作群であり、"大人"を対象としたこれらの作品は、DCのみならずコミックブックそのものの在り方を根本から変えて見せた。

見開きに登場したキャラ数で当時№1を獲得したコマ。ただ並んでいるだけでなく、それぞれ小芝居をしており(見つめ合う恋人同士のスーパーガールとブレニアック5など)、さらに大変に。本人は嬉々としていたに違いないが。

ペレスにしてみれば、ひたすら目の前に仕事に取り組んだだけかもしれないが、結果から見れば、彼の活躍は、コミックの歴史における最大の転換点となったとも言える。率直に言って、彼より"上手い"アーティストの名前を挙げる事は難しくないが、読者からの支持、周囲に与えた影響を加味した場合、ペレスこそが80年代で最も重要なアーティストだったように思えてくるのだ。

歩み続けたヒーローコミックの王道

こうして業界の第一人者となった後も、ペレスの基本的な姿勢が変わる事はなかった。兼任したライターとしての才能も評価された『ワンダーウーマン』、マーベルに復帰しての『インフィニティ・ガントレット』や『アベンジャーズ』と、休む事なく作品を手掛け、ヒーローコミックの王道を歩み続けた。

ライターも兼任し、オリジナルよりも大幅にギリシャ神話の要素を増やした。現在の戦士としてのワンダーウーマン像は、本作に始まると言ってよい。

21世紀に入るとさすがに仕事のペースは鈍ったものの、20年の時を経て実現した2003年の『JLA/アベンジャーズ』では、これぞジョージ・ペレスとも言うべき、渾身のアートワークを披露してくれた。

当時までに両チームに在籍した全メンバーが勢ぞろい。もちろん表紙だけでなく本編も描いているのだから、ここまで来たらもう意地なのだろう。

デビューから45年を数えた2019年1月、ペレスは病気療養を理由に引退を表明したが、移り変わりの激しいコミック界でかくも長く第一線にあったのは、彼自身の情熱とファンの応援があればこそだと思う。火花が散るような10年間を過ごしたニール、安定した仕事ぶりで永き王道を歩んだペレス、タイプは違えど、共に歴史に名を残す存在であった事に変わりはない。

優れたアーティストは世紀を越えて

振り返れば振り返るほど、二人の思い出が湧いてきて筆が止まらなくなるのだが、二人の全盛期を知らない人でも、簡単に作品を手に取れる環境にある事は実に喜ばしい。

出版社にキャラクターの権利があるヒーローコミックの制度は、権利的にクリエイターに不利があるのは事実ではあるものの、出版社が権利を持つ事でキャラクターの延命が図られ、引いては、それに関わったクリエイターの名が残っていく事もまた事実である。キャラクターの歴史が続く限り、携わったクリエイターの作品が過去に埋没する事はない。加えて、電子出版などで過去作へのアプローチになった現在では、今からでも二人の代表作のほとんどを目にできるのだ。

90年代に始まった現在の邦訳コミックの流れが、二人の全盛期と噛み合っていないため、翻訳の機会に恵まれていないのは残念だが、アメリカンコミックスについてより深く知りたくなった方は、ぜひ二人の作品を目にして欲しい。現在のコミックシーンが二人に負うところが如何に多いか、実感できるはずだ。名画が数世紀を超えて人々を魅了するように、優れたアーティストには、いつ出会っても遅いという事はないのだから。

ニール・アダムズ/ジョージ・ペレス関連コミック

※一部絶版、在庫僅少につき入手困難。

◆筆者プロフィール

石川 裕人(いしかわ・ゆうじん)

アメコミ翻訳家、編集者。1993年よりアメコミの邦訳に関わり、竹書房、小学館プロダクション、メディアワークス、ジャイブ、ヴィレッジブックスと、約400冊の翻訳・プロデュースを手掛ける”アメコミ番長”。(ID:@EUGENE_ISHIKAWA)。