『圭介』 〜1997年 顔が全然タイプじゃない男〜 vol.1 (ゲイ小説)

『モテ』は自信から生まれるのかもしれない。

ロンドンでうっかりミステリアス・アジアン・ビューティ枠(目が細いだけ)にすべりこんで、それなりにモテ人生を満喫していたら、日本に帰国後もそこそこモテるようになっていた。

10代のころは、あんなにパッとしなかったのに。

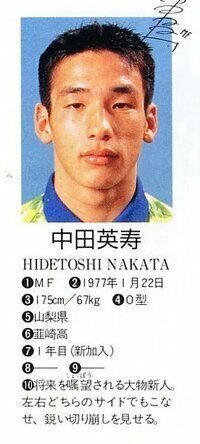

日本で『中田英寿』が流行っていたのも大きかった。

似てる、ともてはやされることもあった。

相手の部屋に行ったらサッカーのユニフォームが用意されていたこともあった。

だけど、どんなにモテても、僕の体には10代のころに培われた『非モテ』の血が流れていた。

声をかけられると、どうしたって「本当に自分でいいんだろうか?がっかりされやしないだろうか?」と不安になってしまう。

だから、タイプでない人にも丁寧に対応した。

体を求められば軽々とご提供させていただいた。

そこにユニフォームが用意されていたなら嬉々として着用し「ボールは友達!」とキメ台詞を吐いたかと思えば「違うか!?」なんておどけてみたり、とにかく、サービスがちょっと過剰だった。

そんな僕でも「この人にはサービス不要」と思えるくらい見た目がタイプとは程遠い人に出会った。

真夏の夜の新宿二丁目で。

歳の頃なら30ちょっと。

ナマハゲみたいなギョロリとした目。

平らでやけに横っ広がりな小鼻と大きな鼻の穴。

唇は分厚く、喫煙者でもないのに歯は黄色く、こってりした顔なのに顎髭まで携えている。

なのに、前頭部は見事に禿げ上がっていて額が永遠みたいに広い。

隣の席になった瞬間から背を向けていたのに、その背中をノックされた。

「なに飲んでいるのかな?」

「レッドアイですけど…」

「そうか、あんまりお酒強くないんだね」

ビールをトマトジュースで割ったカクテルを飲む理由は、確かに僕がアルコールに弱いせいだった。

だけど、名も知らぬナマハゲにそんなことを言われ「そうか、あんまり髪の毛ないんだね」と言い返してやりたいくらいイラッとした。

だけど、言い返せなかった。

それどころか、こんな状況下でも「非モテ精神」が発動してしまい、しばらく和やかを気取った会話をした。

「名前、なんていうの?」

「マフミです」

「どういう字?」

カウンターに紙とペンがあったから、僕は『真文』と走り書きした。

「習字やってた?ボールペンなのに筆で書いた時みたい」

「うん」

「やっぱりね。ハネやトメがしっかりしている。俺はケイスケ」

聞いてもいないのに名を告げながら丁寧な字で『圭介』と書いた。

「俺は自分の字の汚さにうんざりして、大人になってからペン習字を始めたタイプ。ダサいでしょ?」

そう言って自虐的に笑った。

「真文君は自分の名前が好き?」

「うん」

「だよね。すごく似合ってる」

「圭介さんは?」

「うーん、響きは平凡だけど、漢字は割と気に入ってる。なんか、ほら、きっちりとしたジャケットかなんかに、ふわっとしたスカートを合わせている人みたいでオシャレでしょ?」

最初は何を言っているのか解らなかったけど、圭介がもう一度自分の名前を

圭

介

と縦書きにしたから解った。

「圭」が上半身、「介」がスカートを履いた下半身に、まあ、見えなくもない。

「変なの」

僕は思わず笑ってしまった。

「だけど、わかってくれるか?この感じ」

「うん、まあ、わかるはわかるけど」

「そっか、よかった、じゃあ、乾杯ね」

友達が、眉をしかめながら僕に視線を送る。

「なに変な男としゃべってんの?全然タイプじゃないでしょう、そんな男」

そういう目をしていた。

それは、確かに、そうだった。

そうだったけど、ひとまず、乾杯をした。