VUCA時代に背骨をぶっ刺す @メタ実践プログラム〜SINIC理論研究委員会 day4〜

未来予測とは、時代に背骨をぶっ刺すこと。と知りました。

私がCOL(コミュニティー・オーガナイジング・リーダー)として参画している経営実践研究会では専門の分野に分かれて様々な分科会活動が展開されています。

その一つがオムロンの創業者、立石一真氏が50年前に発表して、「当たりすぎる未来予測」として話題になったSINIC理論を研究し、広く地域企業の事業計画に落とし込み社会実装させるプログラムの開発を進めているSINIC理論研究委員会です。

その実践研修、メタ実践プログラムの全4回が終了しました。

これまでのコンテンツと流れはこちら。

最終回は「はじめの一歩」と題して、これまで咀嚼してきたSINIC理論から得られた知見を自社のビジネスを通して業界に、もしくは社会に実装する宣言の場となりました。

SINIC理論の未来予測の精度に共感というかリスペクトされている方は多いですが、いざ実際に自分で使おうと思うとなかなかハードル高く、何からどうやって手をつけて良いかわからない。との声をよく聞きます。そんな方に、ドンピシャの研修になっておりますので、第1期の募集を楽しみにお待ちください。ご連絡頂ければ、先行予約受け付けます。(^ ^)

混迷の時代に背骨をぶっ刺す

メタ実践プログラムの最終回、これまでの研修で歴史に学び、時代の流れを俯瞰する中で私が着地したのは、未来予測とは現在のVUCA(不安定、不透明、複雑、曖昧)な時代に背骨をぶっ刺して方向性を定めることです。

オムロン創業者の立石一真氏は未来予測学会でSINIC理論を発表するにあたり、科学、技術、社会がお互いに刺激し合い発達していく中で人間の営みが成熟していくと見込まれました。

特筆すべきは、その未来とは成り行きまかせでやってくるものではなく、人間の良き意図を反映させた「あるべき未来」へと進化させるのだ。との強い意志です。

そんなインサイトを胸に私も、今年からスタートを切った自律社会のその先を見据えて、人の営み、社会の在り方、そしてそれを支える建築・建設の事業の役割と責任を考えました。

8年後にやってくるとされている自然社会に向けて、背骨をぶっ刺して生き筋を明確にし、この混迷の時代を生き抜き、そして次世代に胸を張って継ぐことができる。人が安心して、楽しく、生きがいを持って生きられる世の中を作るのだ。と、決意を新たにしました。

8コンセプト

未来を予測する上で絶対に欠かせないのが歴史の考証と検証です。

時代を超えて、国境を超えてメタ認知するところから時代の流れが分かり、未来が見えてくる。と今回のプログラム学びました。

毎回の課題をこなしつつ、次にやってくる『自然社会』に適応した、私が生業とする建築の未来像を描いてみました。そこに浮かび上がってきたのは縄文時代を彷彿とさせるコミュニティ・デザインでした。

それを現代の技術、社会構造、科学の変化,成長の観点から加味したコンテンツこそ、未来へと繋がる種であり、それらを大きな方向性を持って集約することで新たな建築・建設の事業のあり方が見えてきました。

以下にこれからの建築業界に欠かせないコンセプトを挙げてみます。

建築の事業とは全く離れてしまっている様に感じるものもあるかと存じますが、今後の急激な人口減少局面において、建築・建設の事業所は半分以上が淘汰され、なくなります。

残った会社も既に建物があまりまくっているのに新しい建物を新築する意味はありません。全ての企業が事業ドメインを見直す時期に来ていると考えれば、周辺の業界との連携、共同体の再構築は欠かすことが出来ません。

エネルギー

持続可能な社会を目指す上で、日本のエネルギー自給率はあまりにも脆弱です。エネルギー資源を持たないことが国民生活を大きく圧迫していると言っても過言ではありません。

建物で消費するエネルギーを自給自足するのは、これからの日本にとって最も重要なファクターになるのは誰もが納得されるのではないでしょうか。建物のオフグリット化が非常に重要になってきます。

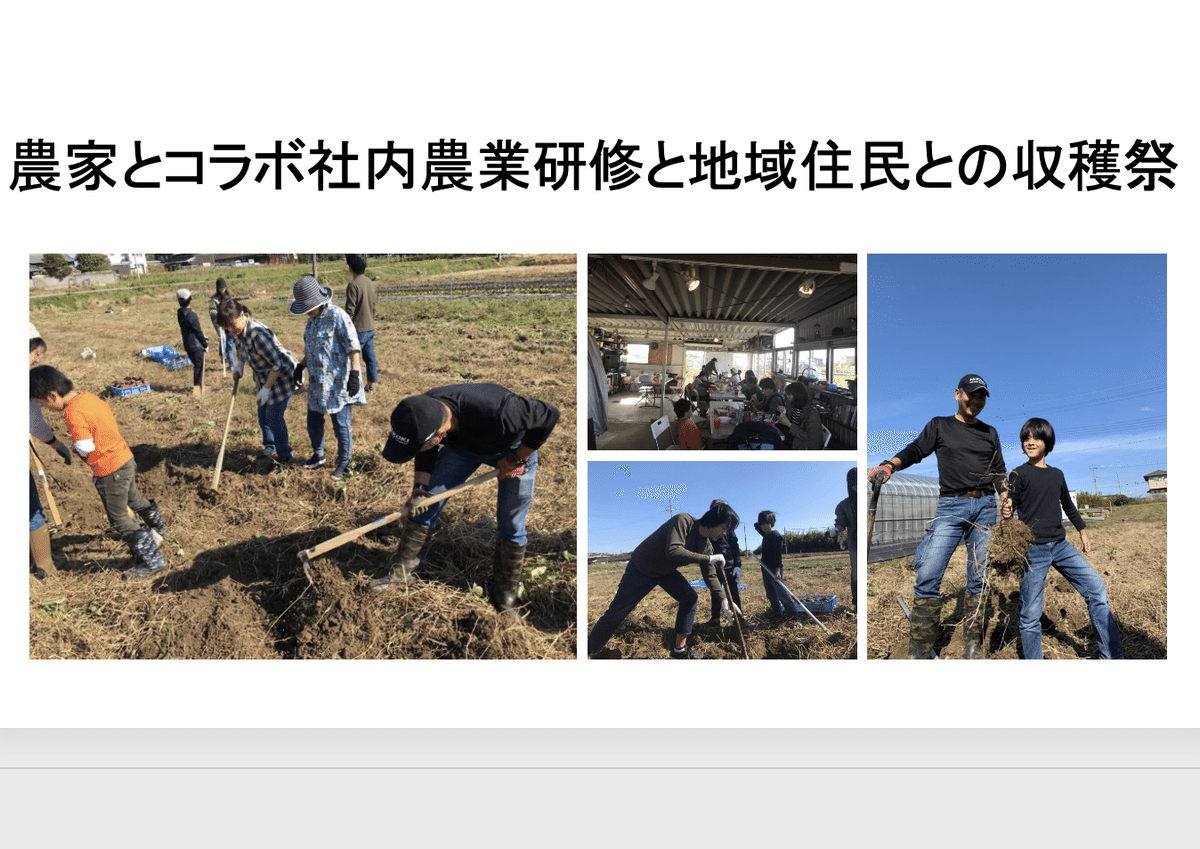

食の循環

建築は人にとって、最も身近な環境を整備です。その大きな目的は人が健康に暮らすことに他なりません。

だとすれば、食の安全や安心は切っても切り離すことができないはず。また、防災の側面からも食と住が一元化する事は望ましい形になるはずです。

教育

この国の未来は間違いなく子供たちにかかっています。しかし、戦後に敷かれた日本の教育は時代の変化に適応していないどころか、多くの子供たちからアンチテーゼを投げかけられています。

教育を社会と融合させて身近な存在にすることで生きる力を持った若者を輩出することが求められます。

教育をもっと身近に、社会全体で子供たちを教え、育むようなコミュニティー作りが求められています。

防災

神戸の震災から30年、東日本大震災から14年、能登半島大震災から1年。この間にも、台風や洪水などで日本全国で自然災害は頻発してきました。

必ず起こる未来の自然災害に立ち向かう備えを持つことが重要です。

いつまでも同じ苦しみや悲しみを繰り返さなくても良いように住まいを防災拠点にする取り組みを進める必要があります。

なりわい

人の営みの中心は経済です。

暮らすことと、そこでなりわいを立てて経済を循環させること、地域ならではの特性を生かし、暮らすことと稼ぐことの両方が担保出来るようになれば、人の営みは随分と自然になると思うのです。

伝統文化

国が国たる所以は独自の文化と歴史を持っていること。

世界で最も歴史あるこの国の伝統と文化を守り引き継ぐことは日本の国存続には欠かせません。

日本全国に綺羅星の如く散りばめられた土着の文化をはじめ、道と呼ばれる伝統文化を守る拠点としてコミュニティが機能することは、未来を切り開くことにもつながります。先人が遺してくれた偉大な資産を受け継ぐ場づくりはこれからのまちづくりに欠かすことは出来ないと思うのです。

建築・建設のミライ

8つのコンセプトで示したのは、SINIC理論で示された最適化社会から現在の自律社会へ、そして8年後に迫った自然社会へのシフトを強く意識した私達、建築・建設がイニシアチブを取って推し進めるべき住まいづくり、暮らしづくり、場づくり、街づくりのタスクです。

核家族化、個人主義が極まり、社会との繋がりが希薄になったことが、現代社会において爆発的に増加する社会課題の根源になっています。

その根本解決に私達は建築・建設の事業でアプローチが出来ると思っていますし、1万6千年前から綿々と続いて来たこの国のモノづくりにはその力があると信じています。

全国に、地域の特性を生かした安心で安全なコミュニティ・ビレッジを創設し、それらをシームレスに繋ぐことでお互いに補い合い、助けて合う包括的なコミュニティを作り上げる。

使われなくなった学校や施設を快適に暮らせる拠点としてその周辺に人が集まる事で新たな街形成される。

衣食住のベーシックインカムを国に頼らず民間の経済活動で賄えるインフラを私達は各地域で作り上げる役割と責任を負う事で建築・建設の未来は切り開かれると思うのです。

これからの第一歩はそんな事業に興味を持つ建築・建設、不動産、まちづくりの事業者が一同に会すプラットフォームを構築します。

既に、志ある経営者が集まっている経営実践研究会でその萌芽が生まれつつあります。

誰しもがIkigaiを持って生きられる世界の実現に踏み出します。

ご一緒頂ける方、是非一緒に混迷の時代に背骨をぶっ刺しましょう!

________________

建築・教育・コミュニティデザインから未来を創造する活動をしています。

繋がってください。