建築の未来 〜SINIC理論研究委員会〜 メタ実践プログラムday3

私がCOLとして参画している経営実践研究会では専門の分野に分かれて様々な分科会活動が展開されています。

その一つがオムロンの創業者、立石一真氏が50年前に発表して、「当たりすぎる未来予測」として話題になったSINIC理論を研究し、広く地域企業の事業計画に落とし込み社会実装させるプログラムの開発を進めているSINIC理論研究委員会です。

未来からのバックキャスト

ちなみに、オムロン社は50年前に下請けの弱小メーカーからこの未来予測を研究し、時代のニーズを先取りしたことで世界的企業へと成長しました。

もちろん、それは高度成長期だった時代の後押しもあったとは思います。それでも自動改札機やATMから医療機器までの広い分野で横断的に圧倒的シェアを獲得しているのをみると、未来が見通せていたとしか思えません。

メタ実践プログラムと名付けられたこの度の研修は、SINIC理論を企業活動に実装すべく、導入のアプローチを明らかにすると共に未来を創造する企業のパターンを形成することを目的にしています。

先日、その3回目の講座が開催され、主宰頂いている杉岡さんによるアートの歴史を切り口にした座学の受講と共に、参加メンバーがそれぞれの業界の歴史から紡ぎ出した未来像を発表しました。

イメージしていたよりもずっと刺激的な時間で、この講座で思考を深めると、未来からタイムリープしてきたのと同じ効果が得られるのではとさえ思いました。前回までの記事はこちら。

未来予測の3つのステップ

本プログラムの流れは3つのステップで構成されています。

精度の高い未来予測はひらめきや直感も必要ですが、時代の流れや人の意識の変化を掴みとる必要があります。

自身が生業をなしている業界の未来が知りたければ、その歴史を深耕し、パタンランゲージと呼ばれる周期性を見出すプロセスは欠かす事が出来ません。そして、表面的なマーケットニーズの動向を探るのではなく、社会や生活様式、人の価値観の変化と合わせて、潜在的な願望や本質的な価値創造を鑑みることで、進んでいくべき未来と必要とされる事業が姿を表してくると、SINIC理論は示してくれています。

1:独自視点による歴史研究

▶ 自社が属する業界の徹底した歴史研究

2:歴史の周期性への着目

▶ 業界における周期性の発見と最新情報を踏まえた未来予測

3:未来予測への段階設定/活用法

▶ 未来予測に対する段階的な実行計画の立案と実施

建築の未来

私が発表したのは建築の未来です。

SINIC理論では2025年から自律社会へと移行すると予測されており、昨年までの最適化を経て、コントロールされない、コントロール出来ない社会への変容が加速度的に進むと書かれています。

この予測を念頭に置いたわけではなく、前回の講座の課題で自分自身で歴史を紐解き、時代の流れと共に本質的な価値を紡ぎ出す作業を行った結果が、自律的な人の営みを支える事業に着地したのは我ながら少し驚きました。

日本の建築の歴史の変遷をダイアグラムに落とし込んだ際、次の時代のテーマが自然との共生、コミュニティーの再構築になったのですが、この結論については多くの方が違和感なく受け止めることが出来ると思います。

その意味では、大して新味のない予定着地のように思えましたが、その方向性が多くの選択肢の中の一つではなく、リアリティーを持って受け入れることができました。

歴史考証と科学、技術、社会の変化と相互間の刺激によって紡ぎ出したビジネスモデルに確信めいた自信を持てたのは大きな成果だと思っています。

未来の扉を開く4つのファクター

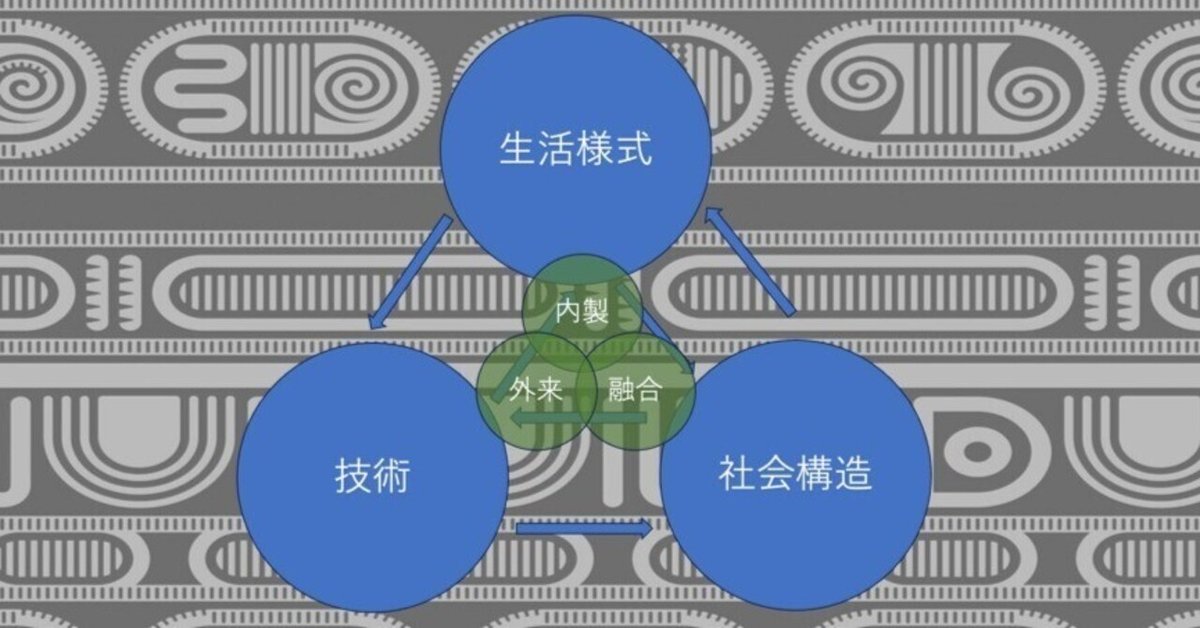

日本における建築の歴史を俯瞰してみると、独自性を大切にしながら、柔軟に外来からの刺激を取り込み、融合させて独自の様式を確立する周期を繰り返してきたことがよくわかります。

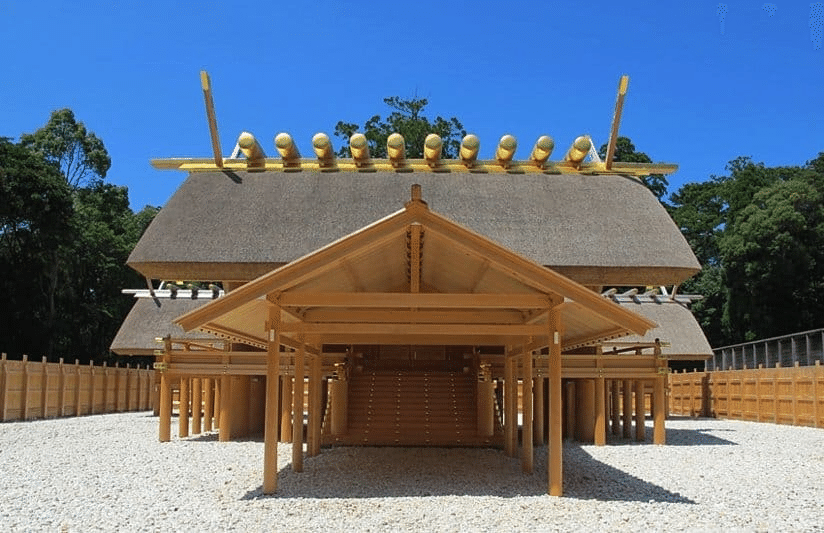

最も代表的なのは伊勢神宮の「常若」の概念とではないかと思います。

式年遷宮を繰り返し、悠久の歴史をくぐり抜けて常に若い美しい姿を保ち続ける文化は世界に類を見ません。

神宮式年遷宮は飛鳥時代、持統天皇4年(690年)に第1回が行われたと言われており、およそ1300年もの歴史を刻んできました。

2033年には第63回目の式年遷宮が行われる予定で現在準備が進められています。

この日本の総氏神であり日本文化の象徴的な神宮でさえ、外来からの影響を受けて形成された様式であるのは間違いありません。しかし、今や完全に日本独自の建築様式であり、古代からの技術の承継を伴いつつ、唯一無二の価値になっています。

私がパターンランゲージから見出したのは「継承・保全・啓蒙・教育」の4つのファクターであり、これが未来への扉だと考えるに至りました。

社会変化と前提条件

未来(これからの)建築を考える上で大前提として抑えておくべきは、確定していると言われる日本の人口動態統計です。

圧倒的に人口が減るこの国には有り余る建物が既に存在しているとの事実があります。そして、全世帯に占める一人暮らし(単独世帯)の割合が増え続けており、2050年には44・3%になるのも確定した未来の事実です。

役割という大発明を得て、社会を形成することで地球の覇者となったはずのホモ・サピエンス。それが日本では世界に先駆けて分断と孤立に向かっています。昨今、コミュニティーの再構築が熱心に叫ばれているのは、ある意味本能的な反動なのかもしれません。

また、神戸の震災から30年、東日本大地震から14年、能登半島の震災から1年たった今、自然災害は必ず起こるものであるとの認識を持つべきです。

南海トラフ地震が起こる確率が年々高くなっている中、これまでの大震災で被災した人たちと同じ苦しみ、悲しみを繰り返すわけにはいきません。

必然的な未来への備え

歴史から紐解いたインサイトと、社会の変化を前提条件として鑑みた結果、今後の建築ビジネスで重要視するべきは、衣食住とエネルギー、そして医療を包括した有事にも耐えられる自立循環型の暮らしの場づくりであり、それを支える教育と価値観の啓蒙だと私は考えました。

古民家再生、構造的強度を担保されたビルのリノベーション・コンバージョン、構造計算と耐震補強、住と農、住と経済活動の融合、コミュニティーの形成、伝統文化の承継、職人育成、モノづくりの担い手の復権、エネルギーコスト低減の高断熱高気密の技術、そして再生エネルギーの活用等々。これらを統括的に融合させた建築こそ、これから求められる「暮らし」を生み出すインフラになるのではないかと考えます。

これらは既に、私たちが株式会社四方継でこれまでの25年間チャレンジしてきた事業の延長線上のようでもあります。

20年前、元請けの建築会社にシフトした時から、自律循環型社会と自立循環型ビジネスモデルの構築を目指して、様々な変化を積極的に取り込んできた結果、本質的なビジネスモデルへと近づいて来ていたのだと感じています。

今回のメタ実践プログラムへの参加を機に、改めて一つの新たなビジネススキームとしてまとめて、実践に進むと共にその必要性について世に問いかけてみたいと思います。

day4につづく。

___________________

建築と教育とコミュニティー形成と民主活動やってます。

活動まとめてます、興味があれば繋がってください。