ブランド愛着に影響を及ぼすナラティブの手法についての研究

NIKE創業者の自伝「SHOE DOG」を読んでから、なぜかNIKEとオニツカタイガーしか履かなくなったりした経験や、スーパーホテルの仕事をさせていただいた際に同社が水俣で創業したことから地球環境保全に取り組んでいるエピソードを知ってめちゃ好きになった経験などにインスピレーションを受け、ある程度広く知られているブランドの場合、創業にまつわるナラティブコミュニケーションが消費者のブランド愛着を高めるのではないか?という仮説を検証した研究を卒業論文にまとめました。5万字近くありますが、ご興味があればぜひご覧ください。

要約

「自己とブランドのつながり(Self-brand Connection:SBC)」は、消費者にブランドへの愛着(Brand attachment)をもたらし、ブランド購買やブランド支援行動に導く重要な指標である。本研究では、一般に広く知られているブランドにおいて、ブランドの創業にまつわるナラティブコミュニケーションを行うことが消費者のSBCを強化するための具体的な手法となることを明らかにした。実験では、参加者をランダムに3つの群に分け、ブランド名のみ、ブランドにまつわるナラティブ情報、ブランドにまつわる非ナラティブ情報をそれぞれ与えた上で、ブランドへの評価と購買意図をそれぞれ回答させた。その結果、ブランドの創業にまつわるナラティブ情報を得た群においてSBC及び購買意図が有意に変化した。題材としてブランドに関するニュートラル〜ポジティブな内容を与えた場合、SBC及び購買意図は向上したが、ネガティブな内容を与えた場合、これらは低下した。また、いずれの場合においてもSBCの向上は購買意図を高める効果があることが明らかになった。

キーワード

brand attachment, self-brand connection, narrative, purchasing intension

目次

1 はじめに

2 先行研究

2.1 SBCに関する先行研究の概観

2.1.1 SBCの定義と特徴

2.1.2 SBC研究の現状

2.2 ナラティブに関する先行研究の概観

2.1.1 ナラティブの定義と特徴

2.1.2 ナラティブ研究の現状

3 本研究の仮説

4 研究方法

4.1 概要

4.2 題材の作成

4.2.1 題材とするブランドの選定

4.2.2 題材とするシナリオの作成

4.3 実験参加者

4.4 手続き

5 実験結果

5.1 分析の準備

5.2 基本統計量

5.3 仮説の検証

5.3.1 仮説Iの検証

5.3.2 仮説IIの検証

5.3.3 仮説IIIの検証

6 考察

6.1 SBCを強化する方法

6.2 ナラティブなコミュニケーションがブランドへの好 意的な評価につ

ながらないケースの存在

6.3 SBCと購買意図の関係

7 本研究の貢献と課題

7.1 本研究の学術的/実務的貢献

7.2 本研究の限界と展望

8 謝辞

9 参考文献

10 付録

10.1 実験に用いたシナリオ

10.1.1 B群に与えられた情報

10.1.2 C群に与えられた情報

1 はじめに

企業にとって顧客のブランドロイヤリティ形成は至上命題である。製品の機能・品質を中心として築かれたブランドロイヤリティに基づいた消費行動は次第にルーティン化され、ブランドへの飽きを誘発するリスクを孕んでいる(Wada, 1998)のと同様に、コンセプトやヴィジョンを中心として築かれたブランドロイヤリティもまた維持が難しい。真のブランドロイヤリティ形成において重要なのは「ブランドへの愛着(ブランド・アタッチメント)」であるとされており(Schmitt, 2012)、従来の研究では、これらのブランド愛着は、自己とブランドが強く結びついた時に強固なリレーションシップが築かれることでもたらされると考えられている (Fournier, 1994; 1998; Escals &Bettman, 2003; 2005; 2009; 久保田, 2012a)。

消費者がブランドに対して愛着を感じる、ブランドのコンセプトやコミュニケーションに共感する、手に入れたいと望むといった好意的なブランド評価を「自己とブランドとの結びつき(SBC:Self-brand Connection)」(Escalas & Bettman, 2003)と呼ぶ。これは、「消費者がブランドを自己概念に組み込んだ程度」として定義され、消費者は、自己イメージを他者に伝えたり、あるいは自己に対して表現するためにブランドの象徴的便益を教授していると考えられている(Escalas & Bettman, 2003)。消費者がブランドに対して持つ一連の結びつきは、ブランドエクイティにおける重要な要素となっている(Escalas & Bettman, 2003) 。

しかし、従来のSBC研究では、SBCが消費者の購買行動や口コミ(WOM:word of mouth)行動と高い相関関係がある(Kwon & Mattila, 2015)など、SBCのもたらす帰結について示されたものが主となっており(e.g. Cheng et al., 2012;Loureiro et al., 2012;Park et al., 2010;Thomson et al., 2005;Zarantonello et al., 2016) 、企業が具体的にどのようなアプローチでマーケティングを行うことがSBC向上をもたらすか示された研究は非常に少ない。所属集団あるいは羨望集団においてそのブランドが採用されている情報を示すこと(杉谷, 2017)の他に、企業がブランドコミュニケーションを行う上で発信すべきメッセージにを明らかにすることが本研究の目的である。

昨今の経済成長に伴い、人々のライフスタイルが多様化する中で消費の価値基準も変化しつつある。大量生産・ 大量消費の時代の中、機能性や価格で顧客に訴求し続けることが難しくなっており、従来のモノ消費・コト消費(牧野, 1995)の次フェーズとして、近年では商品の背景や作り手への共感を軸とした『ストーリーマーケティング』という概念が誕生し(内山, 2013)、マーケティングに活用されつつある。そこで、本研究では、ストーリーテリング、つまりナラティブに注目する。ナラティブ構造の情報は、受け手の判断や態度をナラティブの内容に沿う方向に収束させる(Adaval and Wyer, 1998;Deighton, Romer, and McQueen 1989;McGregor and Holms 1999; Pennington and Hastie1988)ことが明らかになっていることを踏まえ、本研究では、消費者へブランドの創業にまつわるストーリーを語ること(ナラティブコミュニケーション)が、SBC形成及びブランド購買意図にどのような影響を及ぼすか明らかにする。

近年の消費者は購買意思決定の多くの割合をウェブ上の情報に頼っているという知見(Riegner, 2007;King et al., 2014;Kudeshia and Kumar, 2017)を踏まえ、本研究ではオンライン記事を材料として実験を行う。母集団をランダムに3つの群に分け、A群には情報を与えず、B群にはブランドに関するナラティブな情報を掲載したオンライン記事を、C群にはブランドに関する非ナラティブな情報を掲載したオンライン記事を与えた。各群には与えられた情報を踏まえてSBCと購買意図を回答させ、ナラティブ情報を与えられた群が非ナラティブ情報を与えられた群と比較してSBC形成及び購買意図醸成に影響があるか(検討課題I)を調査する。

また、この時、ナラティブ情報が一概にSBC形成にポジティブな影響をもたらすものではないことに留意したい。ナラティブ構造の情報は、受け手の判断や態度をナラティブの内容に沿う方向に収束させる(Adaval and Wyer ,1998;Deighton, Romer, and McQueen, 1989;McGregor and Holms, 1999;Pennington and Hastie, 1988)という研究を踏まえ、実験の題材としてネガティブな印象を持たせるナラティブ情報を与え、SBC及び購買意図がネガティブになっていることを確認する(検討課題II)。

本研究は以下の2点において学術的・実務的な貢献が可能であると考える。第一に、ナラティブがSBC形成に成果をもたらす具体的なマーケティング・ブランドコミュニケーション手法であることを提示だけでなく、それによってSBCの予測因について新しい知見を提供することが可能となる。従来の研究によれば、SBCの予測因として、自己との一貫性(self- congruency)、喜ばしいブランド体験(delightful brand experience)、満足(satisfaction)(Roy, Eshghi and Sarkar, 2013)、または満足と差別化(satisfaction/di erentiation)、目標達成 (self and social goals)、社会化(socialization), 感情的記憶(Emotional memory)(Grisaffe & Nguyeni, 2011)などが挙げられているが、これらについて新しい情報を提供することが可能になると考える。また、第二に、従来の研究ではナラティブ広告がブランドに好意的な評価をもたらすことが示されていたが、広告はポジティブな内容であるという前提から、ナラティブの内容がネガティブだった場合の影響については考慮がなされていなかった。本研究では、ネガティブなナラティブ広告がSBC及び購買意図を低下させることを示し、ナラティブに関する新たな知見を提示する。

2 先行研究

2.1 Self-brand connectionに関する先行研究の概観

2.1.1 SBCの定義と特徴

自己概念とは自己(つまり自分)を対象として把握したものであり(遠藤, 2005a;2005b)、アイデンティティとは「周囲との関係において自分をこのようなものであると定義づけること」(遠藤, 2005b)であると定義する。

既存の研究において、強固なブランドリレーションシップは自己とブランドが結びついた時に形成されるものとしている(Fournier, 1994;1998;Escalas and Bettman , 2003;2005;2009)。Escalasらは、「自己とブランドとのつながり(Self-brand Connection:SBC)」を「個人が自己概念にブランド連想を組み込んでいる程度」と定義し、準拠集団や羨望集団での採用・広告などの文化的要因によって創られるブランドの意味 (brand meaning) が、どの程度自己のニーズを満たしているのかによって自己とブランドの結びつきが規定される(Escalas and Bettman, 2009)とした。

それに対し、Fournierは、SBCを「ブランドが消費者の重要なアイデンティティの問題やタスク、 テーマに関連している程度」 と定義している(Fournier, 1998)。 Fournierは、 自己とブランドとの結びつきを、ブランドリレーションシップ指数(Brand Relationship Quality:BRQ)の1つの要素として捉えているが、その尺度を構成する項目をみると、過去との結びつきや、 現在の人生の問題やテーマとの関連、他者との結びつきに貢献している程度など、Escalasらよりも、より広範な結びつきの要素を含んでいるといえる(菅野, 2010)。

この他に、SBCには自己の歓喜(entertaining the self)、自己の達成(enabling the self)、自己成長(enriching the self)に関連する結びつき(Park, MacInnis and Priester, 2006, 2009)や、過去の自己、人生の目標や問題、価値など、様々な結びつきがあるという考えもある(菅野, 2010)が、本研究では、Escalasの定義及び測定尺度に準拠することとする。

*Escalas(2003)によるSBC測定尺度

1 このブランドは私を表現している

2 私は私自身とこのブランドを同一視している

3 私はこのブランドとのつながりを感じる

4 私は自分とはどういう人間か、このブランドによって伝えることができる

5 私はこのブランドが自分のなりたい自分に近づけるように助けてくれていると思う

6 私はこのブランドが私であるかのように思える

7 このブランドは私に合っている

2.1.2 SBC研究の現状

ブランドリレーションシップの概念を初めて提唱し、理論家に試みたのはJ.Fournie(1994;1998)であり、自己とブランドが結びついたときに、消費者とブランド間に強力な関係性(ブランド・リレーションシップ)が築かれると考えられている(Fournier, 1998;Escals and Bettman, 2003 ;2005;2009;久保田, 2012a)。

ブランドは、ブランド自身が発信する機能やコンセプトで一時的に差別化できたとしても、それだけでは、消費者との長期継続的な関係性を維持し続けることは困難である(菅野, 2010)。 したがって、他の追随を許さない、永続的な競争優位性を築き上げるには、ブランドと消費者との強い関係性が不可欠となる(Aaker and Joachimsthaler, 2000)。例えば、ティファニーというジュエリーブランドを例にして考える場合、ティファニーのブランドの強さの所以はその品質や技術といったものではなく、顧客とのコミュニケーションを通じて育まれてきた強いつながりにあるように、真に強固なブランドは、その機能性やコンセプトといったものを超えて顧客と強い絆を築いている(菅野, 2010)。ブランドは、消費者のアイデンティティの重要な一部となり、かけがえのない存在になることがあると言われており(Aaker and Joachimsthaler, 2000;Fournier, 1998;MacInnis, Park and Priester, 2010) 、パートナーのような関係として相互に影響を与え合いながら、関係性が生まれると捉えられている (Fournier, 1994;1998;Aaker and Joachimsthaler, 2000)。

消費者とブランドの同一化、つまりSBCは、消費者にさまざまな影響を及ぼす(Ahearne, Bhattacharya, and Gruen, 2005;Bhattacharya and Sen, 2003;Homburg, Wieseke, and Hoyer, 2009;Lam, Ahearne, Hu, and Schillewaert, 2010)。第一に、ブランドと自己が結びつくため、消費者はブランドとの関係を維持し、それを失うことを避けようとする。逆に、他ブランドへのスイッチは自己定義の喪失につながるため、これを避けようとする。第二に、SBCにより自己とブランドの境界が曖昧になり、消費者は自己とブランドを同一視し、ブランドの評価を自己に投影し、ブランドに関する否定的な情報を拒絶したり、ブランドを所有する企業を支援したり、あるいはブランドの問題解決に対して積極的に関与しようとすることすらある(久保田, 2018)。

ここから、SBCの形成及び強化によって、様々なマーケティング効果が期待されることが過去の研究で判明している。これらは、顧客としての役割内行動と役割外行動に分けて整理できる(Ahearne and Bhattacharya, 2005)。 役割内行動としては、再購買意向(e.g. Homburg, Wieseke, and Hoyer, 2009;Kuenzel and Halliday, 2008)、価格許容性(e.g. Homburg, Wieseke, and Hoyer 2009)、購買頻度と購買量(e.g. Bagozzi and Dholakia 2006)、製品の積極的利用(e.g. Aheame, Bhattacharya, and Gruen, 2005)、他ブランドへのスイッチング行動の抑制(e.g. Lam, Ahearne, Hu, and Schillewaert, 2010)、より多くの支払意図(e.g. Homburg, Wieseke, and Hoyer, 2009)、ロゴやマークのような象徴的要素の収集(e.g. Donavan et al. 2006)などが確認されている。役割外行動としては、肯定的なWOM(e.g. Brown, Barry, Dacin, and Gunst, 2005;Kuenzel and Halliday , 2008)、知人や友人への推奨(e.g. Aheame, Bhattacharya, and Gruen 2005)、否定的な情報 への抵抗(e.g. Einwiller, Fedorikhin, Johnson, and Kamins, 2006)、企業の営業活動やマーケティング活動に対する協力や支援(e.g. Aheame, Bhattacharya, and Gruen, 2005)などが確認されている(久保田, 2018)。

このように、従来のSBC研究では、SBCのもたらす帰結について示されたものが主となっており(e.g. Cheng et al., 2012;Loureiro et al. 2012; Park et al., 2010;Thomson et al., 2005;Zarantonello et al., 2016) 、企業が具体的にどのようなアプローチでマーケティングを行うことがSBC向上をもたらすかを示した研究は少ない。self-congruency(自己との一貫性)や delightful brand experience(喜ばしいブランド体験),trust(信頼)などの様々なSBCの予測因が提唱されているが(Grisaffe & Nguyeni, 2011; Park et al., 2016; Roy, Eshghi and Sarkar, 2013)どのようなコミュニケーションがこのような予測因を満たしSBCを高めるか等の実務的な視点からは研究は限られている。

Escalas & Bettman(2003) の実験では、所属集団及び羨望集団でブランドが採用されていることがSBCを通じた自己概念の形成に強く影響していることが判明した。実験の結果、消費者の所属集団への帰属意識、または羨望集団への憧れの度合いに対応してSBCを形成すること、また自己高揚感の高い消費者は羨望集団の影響を、自己肯定感の高い消費者は所属集団の影響を強く受けることが判明した。また、杉谷(2017)の実験では、実際の企業の実務的なマーケティング手法を用いて所属集団・羨望集団にてブランドが採用されている情報をオンラインマガジンの掲載記事の形式で消費者に与えることで、SBCが有意に上昇することを示した。

しかし、SBC向上に寄与する要因は単一のものとは限らず、本研究では中でもナラティブコミュニケーションが消費者のSBC及び購買意図に及ぼす影響を明らかにしたい。

2.2 ナラティブに関する先行研究の概観

2.2.1 ナラティブの定義と構造的特徴

人は、自身の経験や情報をナラティブに翻訳することで意味を理解したり(Bruner, 1990)、記憶したりしている(Adaval and Wyer, 1998;Schank and Abelson, 1995) 。例えば、自身の体験は時系列に沿ったひとまとまりの物語として記憶されるし、抽象度の高い概念は身近な事例などに落とし込む形で理解する。ナラティブは、物語、あるいはストーリーと類似的な概念であり、「最初の状態から最後の状態、あるいはある結果までの、1つもしくは一連の出来事に関する語り手の詳述(Bennett and Royle, 2004)」であると定義づけられている。ナラティブとストーリーはそれぞれ類似的な概念とされ、多くの先行研究では互換的なものとして取り扱われている(Appel and Maleckar, 2012;Grayson, 1997;Volkman and Parrott, 2012)。ナラティブはストーリーである(Shankar, Elliott, and Goulding, 2001)とする研究もあれば、ナラティブとストーリーを厳密に分ける研究もある(Czarniawska, 1998; Van Laer et al., 2014)が、既存研究においてナラティブとストーリーの厳密な違いが定義され、示されている事例はない(安藤, 2015)。このため、本研究ではナラティブとストーリーを互換的なものとして扱う。ナラティブの構造的な特徴として、①時間軸が存在しておりつながりのある話であることや、②要素間の関係が示され推測される因果関係が存在していることの 2 点が構造的特徴として指摘されている(Escalas, 1998)。本研究では、 マーケティング領域の先行研究が参照していることから、Escalas(1998)の示すナラティブ測定尺度に準拠する。

*Escalas(1998)によるナラティブの測定尺度

①一般論、抽象論ではない

②登場人物が明確

③時間的推移が明確

④起承転結がある

⑤因果関係が明確

2.2.2 ナラティブ研究の現状

既存のナラティブ研究において、ナラティブとは人間のコミュニケーションの根源的な形式の一つであると見なされており(Bruner, 1990)、ナラティブ形式でのコミュニケーションの効果や説得メカニズムを明らかにする実証研究が進んでいる。ナラティブ形式のコミュニケーションが受け手の情報処理にもたらす効果に関する研究は、認知心理学、認知社会学、発達心理学、パーソナリティ研究などの領域で議論されている。ナラティブコミュニケーションは、受け手のナラティブへの感情反応を高め、主人公やナラティブの内容に対して共感させ(Bruner, 1986) 、その姿勢をナラティブの内容に沿う方向に収束させるなど高い説得効果を持つ(Adaval and Wyer 1998; Deighton, Romer, and McQueen 1989; McGregor and Holms 1999; Pennington and Hastie1988)ことが明らかになっている。

Pennington and Hastie(1988)の裁判をモチーフにした実験では、検察側・弁護側のそれぞれに対してナラティブ形式(犯罪の経緯や内容、関係者情報が、時間軸や因果関係が明確に示されたもの)・非ナラティブ形式(関係者ごとに証言をまとめたもの)の計4通りの供述書を用意し、陪審員役の実験参加者が判決を下した。その結果、検察・弁護の供述書が同じ形式の場合判決に偏りが出なかったのに対し、どちらかがナラティブ形式、もう一方が非ナラティブ形式の場合、ナラティブ形式で書かれた供述書に沿った判決が下された。また、実験参加者の自分の判決への確信レベルは、証言形式に対しナラティブ形式の供述書を与えられた際により高い水準を示した。また、川端(2015)では、公共政策の意思決定において、リニア中央新幹線の建設を題材とする政策シナリオをナラティブ形式・非ナラティブ形式で用意し実験参加者に政策を評価させたところ、ナラティブ形式の情報を与えられた参加者の方がより好意的な評価を下した。このように、ナラティブ情報を付与された場合、受け手は高い確信を持ってナラティブの内容に沿って強く説得されることが示されている。

マーケティング領域においては、ナラティブ広告の説得効果(Escalas, 1998)、メディアへのトランスポーテーションと広告効果の関係(Wang and Calder, 2006)や、高級ブランドのナラティブ広告の影響力(Phillips and McQuarrie, 2010)など、主に広告分野において研究が進められている。商品の品質や機能などの定量的な情報を伝える通常の広告に比較し、商品やサービスの一連の体験や、それにまつわる感情反応を描き出すなど「問題解決に従事する登場人物が存在し,一連の出来事や行動の結果が描かれている(Escalas, 1998)」ナラティブ広告は、商品や広告そのものへの態度を好ましいものにすること、また商品の機能性を主張せずともブランド価値を向上させたり購買意欲を向上させるなどの効果があることを複数の研究が指摘している(Chang 2009; Deighton, Romer, and McQueen 1989; Mooradian, Matzler, and Szykman 2008;Escalas, Moore, and Britton 2004; 福田・深海 2016)。

Adaval and Wyer(1998)の実験では、旅行のパンフレットをナラティブ形式および非ナラティブ形式で用意し、実験参加者に評価を下させた結果、ナラティブ形式の場合により好ましい評価をくだした。 また、テレビ広告(Deighton, Romer, and McQueen, 1989;Escalas, 2004)、プリント広告(Baumgartner, Sujan, and Bettman, 1992)などにおいても、ナラティブ形式の広告の場合によりポジティブな態度が示されることが確認された。さらに、広告対象への態度だけでなく、媒体に対する態度も好ましいものになることが判明している(Baumgartner, Sujan, and Bettman, 1992)。

しかし、マーケティング領域におけるナラティブの研究では、ナラティブ構造が好意的な評価につながると結論づけているものが多いが、「受け手の姿勢をナラティブの内容に沿う方向に収束させる」とする研究結果を鑑みると一概にそのように結論づけることはできない。より正確には、ナラティブ構造の広告や情報がその製作者の意図に沿って消費者を説得し、評価を行わせるものとなるはずであり、その評価が好ましいものとなるとは限らない。本研究では、ポジティブな内容のナラティブとネガティブな内容のナラティブを題材に扱い、消費者の態度にへの影響を調査する。また、既存研究の多くは商品を体験する消費者の視点でのナラティブを題材にすることが多かったが、今回はブランドそのものについてのナラティブを題材として扱い、実際のマーケティングにおいて創業者及び創業ストーリーにまつわるナラティブがブランドロイヤリティ(SBC)形成において有用であることを事例の調査及び実験を通じて分析・考察する。

3 本研究の仮説

以上の議論を踏まえ、本研究では3つの仮説を設定する。

仮説I

ブランドに関するポジティブな情報(ニュートラルなものを含む)をナラティブ形式(創業者を始めとするブランド創成期にまつわる物語)と非ナラティブ形式(ブランドにまつわる定量情報)で提供した場合、ナラティブ形式の情報に接触した消費者のSBCが向上する。

ナラティブ情報の説得プロセスは「ナラティブトランスポーテーション」と呼ばれ、そのメカニズムは、主として「自己参照」(Burnkrant and Unnava, 1995;Debevec and Romeo, 1992;Hsiao, Lu, and Lan, 2013)や「メンタルシミュレーションおよびそれに伴う共感」(Baumgartner, Sujan, and Bettman, 1992;Escalas, 2004;Escalas and Luce, 2003;Mooradian, Matzler, and Szykman, 2008)で説明される(Van Laer et al., 2014)。自己参照とは、与えられた情報を自分の知識構造と結びつける認知的処理であると定義されており(Burnkrant and Unnava, 1995;Debevec and Romeo, 1992;Escalas, 2007)、一般的には与えられたナラティブ情報を自分自身に置き換えて考えたり、自分の経験と紐づけたりといった情報処理が行われる(Kerby, 1991;Polkinghorne, 1991)。その結果、メンタルシミュレーションと呼ばれる仮説的なシナリオを構築する認知的作業(Taylor and Schneider, 1989)が行われ、「自分が主人公だったらどうするか?」といった思考実験を通じてナラティブの登場人物に自分自身を投影し、「共感」する。共感は、消費者と登場人物との関係を示し(小山内・楠見, 2013)、認知的共感と感情的共感とに分けられる(Escalas and Stern, 2003)。消費者が登場人物の感情や思考を理解・認識するといった認知的側面を主に取り扱った前者に対し、物語に移入し登場人物と同様の感情を抱くなどの感情的側面を取り扱うのが後者である。いずれも、共感がポジティブな感情、態度、および行動意図を高める可能性が既存研究において指摘されている(福田, 2015)。

一方で、SBCの先行要因の一つとして「self-congruency(自己との一貫性)」(Roy, Eshghi and Sarkar, 2013)が挙げられているが、これは「ブランドとの間に一体感を知覚し、感じ、 価値づけていることから生じる消費者の心理的状態」(Lam et al., 2012)あるいは「消費者が感じる、彼ら自身のアイデンティティとブランドのアイデンティティの一致の感覚」(Sen, Johnson, Bhattacharya, and Wang, 2015)などと定義づけられる。消費者がナラティブ情報との接触により、登場人物に自己投影し、共感している状態と、消費者がブランドとの間に一体感を感じている状態は類似した状況であると考えられることから、(ポジティブまたはニュートラルな)ナラティブ情報の付与がSBC向上に寄与するものと予測される。

仮説II

ブランドに関するネガティブな情報をナラティブ形式(創業者を始めとするブランド創成期にまつわる物語)と非ナラティブ形式(ブランドにまつわる定量情報)で提供した場合、ナラティブ形式の情報に接触した消費者のSBCは低下する。

従来のナラティブ広告の研究では、ナラティブ構造を持つ広告が消費者の購買意欲を喚起するといった結論づけをされているものが多いが、「受け手の姿勢をナラティブの内容に沿う方向に収束させる」とするナラティブの特徴を鑑みると、ナラティブ広告はあくまでポジティブなイメージ形成を狙った結果そのように説得されたに過ぎず、一概に消費者に好意的な評価をもたらすものであると結論づけることはできない。ナラティブトランスポーテーションの過程で、ナラティブ内の登場人物と情報の受け手の同一性が低かった場合、つまり受け手がナラティブ情報に共感できなかった場合、SBCの先行要因である「self-congruency(自己との一貫性)」は満たされない。したがって、情報の受け手に不快感や苛立ちをもたらすようなネガティブなナラティブ情報の場合、SBCは低下すると予測される。

仮説III

SBCは購買意図と正の相関関係がある。

既存研究においてSBCが購買意図の予測因であることは繰り返し示されてきており(Batra et al., 2012 ; Park et al., 2010; Zarantonello et al., 2016)、この仮説は先行研究で得られた知見の追試であると同時に、その効果の頑健性を確認するものである。購買意図の予測因はSBCの他にもブランドの資産価値(Aaker, 1991;Keller, 1993)、ブランド人格(Aaker, 1997)、等価性(Muncy, 1993)、本物らしさ(Napoli et al., 2014)、信用(Li et al., 2007)など様々な変数があり、購買意図が一意にSBCの影響を受けるわけではない。そこで、本研究ではナラティブ・非ナラティブに関わらず情報を一切与えられていない群を用意し、そこで得られた購買意向度とナラティブ情報群で得られた購買意向度を比較することで、SBCが購買意図に与えた影響を確認する。

4 研究手法

4.1 概要

仮説I~IIIを検証するため、オンライン記事を題材にしたシナリオを用い、その読了効果を計測する実験をWeb調査により行った。本実験ではまず、①一般的に広く認知され購買経験があるであろうと思われるブランド(NIKE、 PARCO、McDonald)を提示し、ブランドの認知度を7段階で測定した。次に、②参加者に対して実験条件ごとにシナリオの読解を要請した。実験条件は(A)無情報群、(B)ナラティブ情報群、(C)非ナラティブ情報群の3群とし、一つの母集団からランダムに振り分けた。また、NIKE、PARCOはニュートラルもしくはポジティブな情報を、McDonaldはネガティブな情報を提供した。参加者に対してシナリオの読解を要請したのち、③SBCおよび購買意図を測定し、ナラティブ型情報提示の効果を検証した。実験の設計に関して、情報接触前と情報接触後でそれぞれSBCおよび購買意図の測定を行い、上昇の程度を測る手法では、実験参加者に実験の意図が伝わり却って調査の恣意性が高まると考え、最終的なSBCおよび購買意図のみを測定する方法を採用した。この際、事前のブランド認知度、および事前のSBCが群によって偏ることのないよう、十分なサンプル数(約2000サンプル)を集めた上で、一つの母集団からランダムに振り分けた(実験参加者の誕生月に応じてA〜C群に振り分けた)。

4.2 題材の作成

4.2.1 題材とするブランドの選定

刺激として実験に用いる題材として、①一般的に広く認知され多くの人が購買経験があり ②創業にまつわるエピソードが広く知られていないものの ③創業にまつわるストーリーが書籍・映像作品化されているブランドを、業種が偏らないように注意深く選んだ。この時、未知のブランドではなく既知のブランドを提示した意図として、調査実験で与えられた一時的な情報のみでブランドとの間にSBCを形成するのは難しいと判断し、実験参加者の多くが購買経験を持ち、関心が高くすでに多少のSBCが形成されているであろうと思われるブランドに対してナラティブコミュニケーションがどのように作用するかを測ることを狙っている。また、創業にまつわるストーリーが書籍・映像作品化されているブランドを選ぶのは、シナリオの作成容易化を企図してである。ここから、NIKE、 PARCO、McDonaldの3ブランドが適切であると判断し題材とした。

4.2.2 題材とするシナリオの作成

B群に提供するナラティブ情報は、上記のブランドの創業ストーリーを題材とした作品(NIKE創業者フィル・ナイトの自伝『SHOE DOG(東洋経済新報社)』、PARCO創業者堤清二の伝記『堤清二の見た未来(日経BP)』、McDonald創業者レイ・クロックの伝記映画『ファウンダー ハンバーガー帝国の秘密』)を扱ったオンライン記事のうち、Escalas(1998)で示されているナラティブ構造の5つの測定尺度 ①一般論、抽象論ではない ②登場人物が明確 ③時間的推移が明確 ④起承転結がある ⑤因果関係が明確を満たすものを選定した。この際、文意を明確にするためや、無関係の情報を削除するために多少の情報編集を行っている。NIKEは創業者の自伝、PARCOは創業者の近親者による伝記をベースにしていることもありニュートラル〜ポジティブな語り口であるが、McDonaldは第三者によって創業者に対し批判的に描かれている映画であるためネガティブな語り口となっている。一方、C群に提供する非ナラティブ情報はWikipediaから引用し、上記のナラティブの測定尺度を満たさずに、独自に作成された。この時、内容自体に一貫性を持つようにすること、また情報量の差による測定結果への影響を避けるために、B群に与えられた情報と凡その文字数を揃えることに留意した。また、McDonaldに関してはB群と同様ネガティブな情報を与えた。

4.3 実験参加者

SNSを通じて、全国1933名に対してWeb調査を行なった。年齢は20代〜50代、男女比2:3だった。

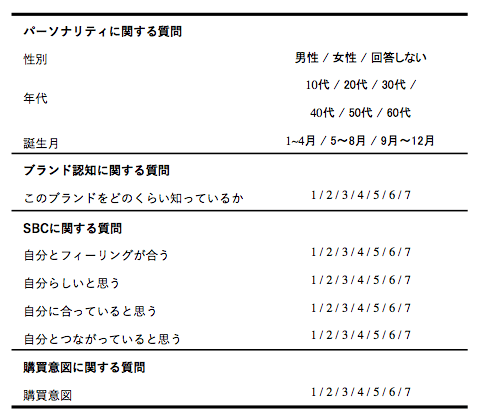

4.4 手続き

全ての実験参加者はまずパーソナリティに関する質問への回答を行う。その際、誕生月に応じてランダムに実験参加者を3群に振り分ける。その後、各群に対してブランド名とそれにまつわる情報が提示される。いずれの場合も、ブランド名が提示された直後にブランドの認知度を7段階で回答する。その後、A群の場合は情報が与えられないまま、B群はナラティブ構造のシナリオが、C群は非ナラティブ構造のシナリオが与えられ、シナリオを読解後にSBC及び購買意図を7段階で回答する。この一連の動作を3ブランド分繰り返し、調査を終了する。

5 実験結果

5.1 分析の準備

実験参加者のうち、未回答があった1名の回答を排除した。また、ブランド認知、SBC、購買意図はいずれも「非常にそう思う=7」〜「全くそう思わない=1」とし、そのうちSBCに関する設問については合計点を算出したSBCスコアを設定した。

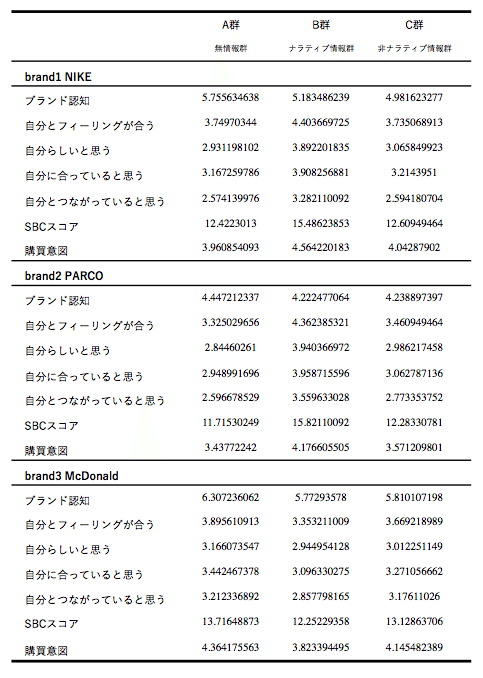

5.2 基本統計量

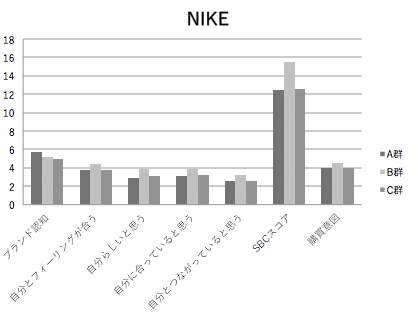

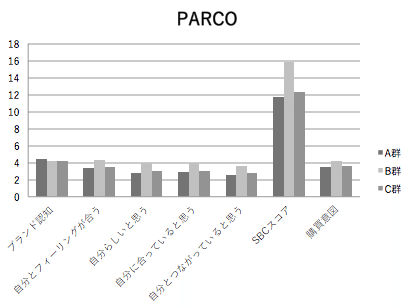

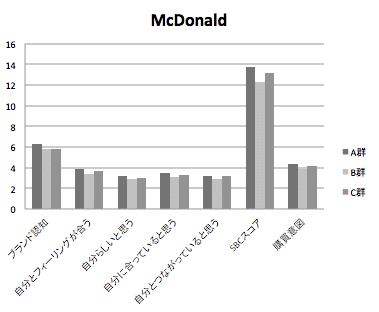

ブランド認知、SBC、購買意図に関するA〜C各群の統計量は表の通りである。

5.3 仮説の検証

5.3.1 仮説Iの検証:ニュートラル〜ポジティブなナラティブ情報(創業ストーリー)の接触によるSBCの向上

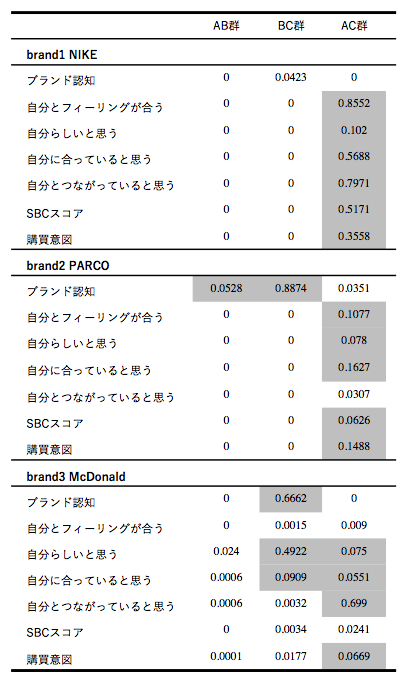

brand1のNIKE及びbrand2のPARCOに関して上記の仮説が成り立つかを検証する。まず、情報のナラティブ性がSBC及び購買意図に及ぼす影響を検証するため、A群〜C群の母集団のそれぞれの平均が等しいかどうかをウェルチのt検定で検証する。A〜C各群のサンプルサイズはそれぞれ843サンプル、436サンプル、653サンプルであり、対応はない。t検定を行う下準備として、(i)AB群、(ii)BC群、(iii)AC群間で当分賛成があるかどうかをF検定で検証した。この際、有意水準を0.05、帰無仮説を「対象の2群の分散に差はないこと」とし、p値が0.05を下回った場合は帰無仮説を棄却する。表4における白抜きの項目でp<0.05となり帰無仮説は棄却され、2群間は不等分散であることがわかる。一方、表4の網かけの項目では帰無仮説はp>0.05となり、2群間は等分散であることが示唆された。ここから等分散性が示されたもの示されなかったものそれぞれに対してウェルチのt検定を行い、有意水準を0.05、帰無仮説を「2群間の平均値に差がないこと」と設定した結果、上記が示されたと言える。ここから、概ねAC群間の母集団が同質であり、AB群間、BC群間において実験参加者に与えた情報に応じてSBC及び購買意図が有意に変化したと判断できる。一方、ブランド認知に関しては当初A〜C群の母集団における各ブランドの認知度が同等であることを確認するために実験項目に入れたが、BC群についてはA群よりブランド認知が下がる傾向が見られた。実験後の感想などに、実験中に題材となったブランドに対する実験参加者の認識が新しくなったことによって、自身のブランドへの知識を小さく見積もり直したといった記述も散見された。これはアンケートの設計上、ブランド認知を回答し、新たな情報を得た後、遡ってブランド認知の回答を修正できる仕様になっていたことが原因であると考えられるが、元々ブランド認知は今回の分析には直接関係のない項目としていたため、本研究ではブランド認知に関する変数を取り扱わないこととする。

これらを踏まえて、brand1のNIKE及びbrand2のPARCOのSBCスコア及び購買意図の平均値を参照すると、ニュートラル〜ポジティブなナラティブ情報を受け取った場合、SBCが向上することが判明し、ナラティブ性の主効果が有意となり仮説Iは支持された。

5.3.2 仮説IIの検証:ネガティブなナラティブ情報(創業ストーリー)の接触によるSBCの低下 brand3のMcDonaldに関して上記の仮説が成り立つか検証する。まず、5.3で示したように、ネガティブなナラティブ情報/非ナラティブ情報を提供した場合においても、最終的なSBCスコアに関してはAB群間、BC群間、AC群間において、実験参加者に与えた情報に応じてSBC及び購買意図が有意に変化したと判断できる。

その結果、ネガティブなナラティブ情報(創業ストーリー)を受け取った場合、情報の受け手は説得されSBCが低下することが判明し、ナラティブ性の説得効果が有意となり仮説IIも支持された。また、同時に非ナラティブ情報であってもネガティブな情報はSBCの低下を招くものであると判明した。

5.3.3 仮説IIIの検証:SBCと購買意図の相関関係

仮説IIIを検証するため、調査で得られたSBCと購買意図の相関関係を調べたところ、brand1のNIKEで相関係数r=0.708、brand2のPARCOで相関係数r=0.773、brand3のMcDonaldで相関係数r=0.720を得ることができた。ここから、SBCと購買意図は高い正の相関を持つことが示された。

6 考察

本研究では、ブランド・アタッチメントの先行要因であるSBCに注目し、その購買意図との相関関係の頑健性を確認すると同時に、従来扱われてこなかったSBCの向上に寄与するブランドコミュニケーションの手法について検証した。その結果、本研究を通じて3つの知見を得ることができた。

6.1 SBCを強化する方法

本研究を通じて、創業やブランド成立にまつわるナラティブ情報を与えることで、消費者の既知のブランドに対するSBCが変化することが判明した。中でも、与えられた情報がニュートラル〜ポジティブなものであった場合、SBCは有意に向上することが示されている。創業者の置かれた状況や当時の心情、ブランドに対する思いを伝えることで、取り立てた美化や喧伝をせずとも、ネガティブな印象を持つような表現や描写さえなければ、消費者はナラティブトランスポーテーションによって創業者に共感し、ブランドとの一体性を高めることでSBCが強まるものと考えられる。実際、brand1のNIKEでは創業者が資金繰りに苦しんだり、取引先に契約を切られたりといった困難に立ち向かう姿が、brand2のPARCOでは父への葛藤や創業者の挑戦が描かれており、その創業者のスタンスがブランドコンセプトとの親和性が高く、かつ消費者が登場人物に自己投影しやすかったものと予測される。ここから、すでに広く知られているブランドが消費者のSBCを向上させるには、ブランドの創業にまつわるナラティブ情報を、ブランドの世界観に沿った形で情緒的に伝えるコミュニケーションを行うことが有効であると考えられる。この時、A群とB群のSBCスコアを比較した際、NIKEに対してPARCOの方が大きく伸びていることから、この手法は一般的にSBCが高くないブランドにおいてより有効な施策である可能性が示唆される。

6.2 ナラティブなコミュニケーションがブランドへの好意的な評価につながらないケースの存在

従来のナラティブ広告の研究においては、ナラティブ情報でのコミュニケーションがブランドへの好意的な評価につながるものとするものが主であった(Chang, 2009;Deighton, Romer, and McQueen, 1989;Mooradian, Matzler, and Szykman, 2008;Escalas, Moore, and Britton, 2004;福田・深海, 2016) 。しかし、情報の受け手の姿勢をナラティブの内容に沿う方向に収束させる説得効果がある(Adaval and Wyer, 1998;Deighton, Romer, and McQueen, 1989;McGregor and Holms, 1999;Pennington and Hastie, 1988)といったナラティブの特徴から鑑みるに、ナラティブ広告はあくまでポジティブなイメージ形成を狙った結果そのように説得されたに過ぎず、一概に消費者に好意的な評価をもたらすものであると結論づけることはできない。実際に、brand3のMcDonaldの事例ではナラティブなコミュニケーションであったにも関わらず、消費者のSBCは大幅に低下した。この結果から、ナラティブ広告の内容が消費者の共感やブランドとの一体感を損なうものであった場合、SBCや購買意図は低下することが判明した。また、逆に言えば、ネガティブ広告においてもナラティブコミュニケーションは非常に有効であると言える。

6.3 SBCと購買意図の関係

SBCが購買行動をもたらす予測因であるという知見を追試し、その頑健性を明らかにした。本研究は、ブランド名を与えられた後、情報を与えられない群、ナラティブ情報を与えられる群、非ナラティブ情報を与えられる群のそれぞれにおいてSBCと購買意図を測定した。その結果、SBCは購買意図と高い相関関係を示した。

7 本研究の貢献と課題

7.1 本研究の学術的/実務的貢献

本研究は、以下の2点において学術的な貢献があったと考えることができる。第一に、先行研究においてSBCの予測因に関しては様々な研究がなされてきているが、具体的なマーケティングのシーンにおいてどのような施策を展開することがSBC向上に寄与するかはほとんど明らかにされてきていなかった。本研究を通じて、「ブランドの創業にまつわるナラティブコミュニケーションの展開」という、企業を主体として実際に実践可能である手法がSBC強化において効果的であるという知見を示すことができた。また、この知見は、ナラティブコミュニケーションを通じて消費者が登場人物である創業者に共感し、一体感を感じることでSBCを向上させていると考えられ、SBCの先行要因である「self-congruency(自己との一貫性)」を強化することを示唆しており、SBCの予測因の研究を進める上で学術的に貢献できたと考える。

第二に、従来のナラティブ研究において、ナラティブ広告がブランド評価を好意的なものにするとする研究結果が主であったが、あくまで広告の主張に沿ってより高い説得効果をもたらすだけであり、広告の結果消費者のブランドとの一体感が損なわれている場合においてはブランドへの評価を下げることすらあることを示すことができた。既存研究は広告であればポジティブなメッセージが発されるであろうという前提であったが、それ以外のケースにおけるナラティブコミュニケーションの説得効果についての知見をもたらしたことが本研究の成果であると考える。

また、本研究は、企業が主体となって実践可能なSBC向上施策として具体的な手法を提案することができたことで、マーケティング実務においても具体的な示唆を与え、貢献があると考えられる。

7.2 本研究の限界と展望

本研究をより深化させるために、将来的に次の2点に関してより踏み込んで検討したいと考えている。

第一に、創業にまつわるナラティブコミュニケーションが消費者の共感を獲得し、ブランドとの一体感を喚起している点に関して、今回は先行研究からの引用を元に論の展開が行われたが、実際に定量調査を行って消費者の心情を精緻に追っていくことで、より頑健な説になるだろう。過去の研究で、消費者は自己査定動機や自己高揚動機 を満たす目的で特定のブランドにSBCを抱く可能性が指摘されている(Escalas & Bettman, 2003)が、今回の研究ではこの知見を踏まえた調査設計ができていなかった。与えられたナラティブ情報が、消費者の自己概念や評価にどのような影響を与えたかを測定することで、より精緻な検証が可能になると考える。

第二に、今回はネガティブなナラティブ情報に関して、第三者による批判的視点から描かれているものであるため、著者の思考に沿って説得されやすいものだったと思うが、当事者視点のナラティブ情報であったとしても、情報の受け手の共感を勝ち得なかった場合には好意的な評価になるとは限らない事例が存在すると考えられる。今回はその事例の存在可能性を認識しつつも適切な題材を見つけられなかったため、調査内容には組み込めなかったが、「説得効果をもたらさないナラティブの事例」に関して研究を行い知見を得たいと考えている。

8 謝辞

本稿の執筆にあたりまして、多くの方々にご指導を賜りましたことを、この場を借りて御礼申し上げます。特に、東京大学大学院経済学研究科教授の新宅純二郎先生より多くのご指導・ご教授を賜りました。また、数々の有意義なご指摘・ご意見をいただきました新宅ゼミナール21期・22期・23期の学生の皆様、法政大学の洞口教授及び洞口ゼミナールの皆様、実験にご協力いただいた1932名の方々にも併せて御礼申し上げます。

なお、本稿における誤りは全て筆者の責任とさせていただきます。

9 参考文献

9.1 参考文献

Aaker, D. A.(1991), Managing brand equity. New York, NY: Free Press.

Aaker, J.(1997),“Dimensions of brand personality,” Journal of Marketing Research, 3(4 4), 347-356.

Aaker, David A., and Erich Joachimsthaler(2000). "The brand relationship spectrum: The key to the brand architecture challenge." California management review 42.4, 8-23.

Adaval, Rashimi and Robert S. Wyer (1998), “The Role of Narratives in Consumer Information Processing,” Journal of Consumer Psychology, 7 (3), 207-245.

Ahearne, Michael, C. B. Bhattacharya, and Thomas Gruen (2005), “Antecedents and Consequences of Customer-Company Identification: Expanding the Role of Relationship Marketing,” Journal of Applied Psychology, 90 (3), 574‒585.

Appel, Markus and Barbara Malecˇ kar (2012), “The In uence of Paratext on Narrative Persuasion: Fact, Fiction, or Fake?” Human Communication Research, 38 (4), 459-484.

Batra, R., A. Ahuvia and R.P. Bagozzi(2012),“Brand love,”Journal of Marketing, 76(2), 1-16.

Bagozzi and Utpal M. Dholakia (2006), “Antecedents and Purchase Consequences of Customer Participation in Small Group Brand Communities,” International Journal of Research in Marketing, 23 (1), 45-61.

Baumgartner, Hans, Mita Sujan, and Jams R. Bettman (1992), “Autobiographical Memories,

Affect, and Consumer Information Processing,” Journal of Consumer Psychology, 1 (1),

53-82.

Bennett, Andrew and Nicholas Royle (2004), Introduction to Literature, Criticism and Theory,

Harlow, UK: Pearson.

Bhattacharya, C. B. and Shanker Sen (2003), “Consumer-Company Identification: A Framework for Understanding Consumers’ Relationships with Companies,” Journal of Marketing, 67 (2), 76-88.

Brown, Tom J., Thomas E. Barry, Peter A. Dacin, and Richard F. Gunst (2005), “Behaviors in a Retailing Context,” Journal of the Academy of Marketing Science, 33 (2), 123-138.

Bruner, Jerome (1986), Actual Minds, Possible World, Harvard University Press, Cambridge: MA.

Bruner, Jerome (1990), Acts of Meaning, Cambridge, MA: Harvard University Press.

Burnkrant, Robert E. and H. Rao Unnava (1995), “Effects of Self-Referencing on Persuasion,”

Journal of Consumer Research, 22 (1), 17-26.

Chang, Chingching (2009), “Being Hooked’ by Editorial Content,” Journal of Advertising, 38 (1), 21-34.

Cheng, S.Y.Y., T. B. White and L. N. Chaplin(2012), “The effects of self-brand connections on responses to brand failure: A new look at the consumer-brand relationship,”Journal of Consumer Psychology, 22(2), 280-288.

Czarniawska, B (1998), A Narrative Approach in Organization Studies, Sage.

Deighton, John, Daniel Romer, and Josh McQueen (1989), “Using Drama to Persuade,” Journal of Consumer Research, 16 (3), 335-343.

Debevec, Kathleen and Jean B. Romeo (1992), “Self-Referent Processing in Perception of Verbal and Visual Commercial Information,” Journal of Consumer Psychology, 1 (1), 83-102.

Donavan, T. D., Janda, S., and Suh, J. (2006), Environmental Influences in Corporate Brand Identification and Outcomes. Journal of Brand Management, 14, 125‒136.

Einwiller, Sabine A., Alexander Fedorikhin, Allison R. Johnson, and Michael A. Kamins (2006), “Enough Is Enough! When Identification No Longer Prevents Negative Corporate Associations,” Journal of the Academy of Marketing Science, 34 (2), 185-194.

Escalas, J. E. and Bettman, J. R. (2003), “You are what they eat: The influence of reference groups on consumers’ connection to brands,” Journal of Consumer Psychology, vol. 13(3), 339-348.

Escalas, Jennifer Edson (2004), “Narrative Processing: Building Consumer Connections to Brands,” Journal of Consumer Psychology, 14 (1-2), 168-180.

Escalas, J. E. and Bettman, J. R. (2005), “Self-construal, reference groups, and brand mean- ing,” Journal of Consumer Research, vol. 32 (Descember), 378-389.

Fournier, S. (1994), “A Consumer-Brand Relationship Framework for Strategic Brand Management”, University of Florida, PhD. thesis.

Fournier, S. (1998), “Consumer and their brands: Developing relationship theory in consumer research,” Journal of Consumer Research, vol. 24 (March), pp. 343-373.

Grisafee, D.B and Nguyeni,H.P.(2011), “Antecedents of emotional attachment to brands”. Journal of Business Research, 64, 1052-1059.

Grayson, Kent (1997), “Narrative Theory and Consumer Research: Theoretical and Methodological Perspectives,” Advances in Consumer Research, 24 (1), 67-70.

Hsiao, Kuo-Lun, Hsi-Peng Lu and Wan-Chin Lan(2013), “The Influence of the Components of

Storytelling Blogs on Readers’ Travel Intentions,” Internet Research, 23 (2), 160-182.

Homburg, Christian, Jan Wieseke, and Wayne D. Hoyer (2009), “Social Identity and the Service‒Profit Chain,” Journal of Marketing, 73 (2). 38-54.

Keller, K. L.(1993),“Conceptualizing, measuring and managing customer-based brand equity,”Journal of Marketing, 57(January), 1-22.

Kerby, Anthony Paul (1991), Narrative and the Self, Bloomington : Indiana University Press.

King, R.A., P. Racherla and V.D. Bush(2014),“What we know and don’t know about online word-of-mouth: A review and synthesis of the literature,”Journal of Interactive Marketing, 28(3), 167-183.

Kuenzel, Sven and Sue Vaux Halliday (2008), “Investigating Antecedents and Consequences of Brand Identification,” Journal of Product and Brand Management, 17 (5), 293-304.

Kudeshia, D. and A. Kumar(2017),“Social eWOM: does it affect the brand attitude and purchase intention of brands?”Management Research Review, 40(3), 310- 330.

Kwon, E., & Mattila, A. S. (2015). The Effect of Self–Brand Connection and Self-Construal on Brand Lovers’ Word of Mouth (WOM). Cornell Hospitality Quarterly, 56(4), 427–435.

Lam, Son K. (2012), “Identity-Motivated Marketing Relationships: Research Synthesis, Controversies, and Research Agenda,” AMS Review, 2 (2-4), 72-78.

Li,F.,N.Zhou,R.KashyapandZ.Yang(2008),“Brand trust as a second-order factor. An alternative measurement model,”International Journal of Market Research, 50(6), 817-839.

Loureiro, S. M. C., H. R. Kaufmann and D. Vrontis (2012),“Brand emotional connection and loyalty,” Journal of Brand Management, 2(0 1), 13-27.

MacInnis, C. W. Park and J. R. Priester, eds., Handbook of Brand Relationships, M. E. Sharpe, 65-81.

McGregor, Ian and John G. Holmes (1999), “How Storytelling Shapes Memory and Impressions of Relationship Events Over Time,” Journal of Personality and Social Psychology, 76 (3), 403-419.

Mooradian, Todd A., Kurt Matzler, and Lisa Szykman (2008), “Empathetic Responses to Advertising: Testing a Network of Antecedents and Consequences,” Marketing Letters, 19

(2), 79-92.

Muncy, J.A.(1996),“Measuring perceived brand parity,” Advances in Consumer Research, 23, 411-417.

Napoli, J., S.J. Dickinson, M.B. Beverland and F. Farrelly (2014),“Measuring consumer-based brand authenticity,”Journal of Business Research, 67(6), 1090-1098.

Park, C. W., D.J. MacInnis, J. Priester, A.B. Eisingerich and D. Iacobucci,(2010),“Brand attachment and brand attitude strength: Conceptual and empirical differentiation of two critical brand equity drivers,” Journal of Marketing, 74(6): 1-17. Pennington, Nancy and Reid Hastie (1992), “Explaining the Evidence: Tests of The Story Model for Juror Decision Making,” Journal of Personality and Social Psychology, 62 (2), 189-

206.

Phillips, Barbara J. and Edward F. McQuarrie (2010), “Narrative and Persuasion in Fashion,”

Journal of Consumer Research, 37(3), 368-392.

Polkinghorne, Donald. E. (1991), “Narrative and Self Concept,” Journal of Narrative and Life

History, 1, 135-153.

Riegner, C.(2007),“Word of Mouth on the Web: The Impact of Web 2.0 on Consumer Purchase Decisions.”Journal of advertising research, 47(4), 436-447.

Roy, S., K. A. Eshghi and A. Sarkar(2013),“Antecedents and consequences of brand love,”Journal of Brand Management, 20(4), 325-332.

Schmitt, Bernd (2012), “The consumer psychology of brands,” Journal of Consumer Psychology, vol. 22, 7 17.

Schank, Roger C. and Robert P. Abelson (1995), “Knowledge and Memory: The Real Story,” in

Knowledge and Memory: The Real Story, ed. Robert S. Wyer, Hillsdale, NJ: Lawrence

Erlbaum Associates, 1-85.

Shankar, Avi, Richard Elliott, and Christina Goulding (2001), “Understanding Consumption:

Contributions from a Narrative Perspective,” Journal of Marketing Management, 17 (3- 4), 429-453.

Taylor, Shelley E. and Shelly K. Schneider (1989), “Coping and the Simulation of Events,” Social Cognition, 7 (2), 174-194.

Thomson, M., D.J. MacInnis and C.W. Park(2005),“The ties that bind: Measuring the strength of consumers’ emotional attachments to brands,”Journal of Consumer Psychology, 15(1), 77-91.

Van Laer, Tom, Ko de Ruyter, Luca M. Visconti, and Martin Wetzels (2014), “The Extended Transportation-Imagery Model: A Meta-Analysis of the Antecedents and Consequences of Consumers’ Narrative Transportation,” Journal of Consumer Research, 40 (5), 797-817.

Volkman, Julie E. and Roxanne L. Parrott (2012), “Expressing Emotions as Evidence in Osteoporosis Narratives: Effects on Message Processing and Intentions,” Human Communication Research, 38 (4), 429-458.

Wang, Jing and Bobby J. Calder (2006), “ Media Transportation and Advertising,” Journal of Consumer Research, 33 (2), 151-162.

Zarantonello, L., M. Formisano and S. Grappi(2016), “The relationship between brand love and actual brand performance: Evidence from an international study,”International Marketing Review, 3(3 6), 806- 824. 安藤和代(2015), “口コミのナラティブ構造が受け手の評価に与える影響―ブログ記事へのナラティブ トランスポーテーション効果に注目して―”, 消費者行動研究, 21(1–2), 25–46.

遠藤由美(2005a), “自己のパーソナリティー認知”,中島義明・繁桝数男・箱田裕司編『新・心理学の基礎 知識, 有斐閣, 291-292.遠藤由美(2005b), “自己”, 唐沢かおり編『社会心理学』, 朝倉書店, 51-66.

福田怜生(2015),”広告への移入が説得効果に及ぼす影響 ─移入の構成要素としての注意,想像,共感に着目して─.”MARKETING JOURNAL, 34(4), 173–84.

福田怜生, 深海牧子(2016),”フードサービス産業における物語広告がブランド価値に及ぼす影響.”日本フードサービス学会年報, 21, 20–35.

川端祐一郎, et al.(2014) "ナラティブ型コミュニケーションが公共政策をめぐる政治心理に与える影響の研究." 土木計画学研究, 講演集, 49.

小山内秀和・楠見孝(2013)「物語世界への没入体験̶読解過程における位置づけとその機能ー」『心 理学評論』56(4),457–73.

久保田進彦 (2012), "ブランド・リレーションシップの形成と持続." 消費者行動研究 18.1,1-30.

久保田進彦(2018), "自己とブランドの結びつき." 青山経営論集 52.4,1-46.

牧野圭子(1995), “消費経験主義の検討”, 経営と情報: 静岡県立大学・経営情報学部/学報, 8(1), 117-133.

菅野佐織(2011), ”ブランド・リレーションシップ概念の整理と課題." 駒大経営研究, 42.3, 87-113.

杉谷陽子(2018), ”ブランドへの愛着と購買意図 : 準拠集団におけるブランド採用の効果” .MARKETING JOURNAL, vol.37, No.3, 38-53.

内山悟志(2013), “共感を増幅するマーケティング戦略 -ソーシャル・ストーリー・マーケティングへの進化-” , fromNow Insight, 1-3

和田 充夫 (1998) , “関係性マーケティングの構図”, 有斐閣.

9.2 参考資料

・フィル・ナイト「私たちはまだ生きている。まだ終わってはいない」ナイキ創業者、不屈の自伝を超圧縮立ち読み!

https://courrier.jp/news/archives/99432/

・無印良品はなぜ「反体制」で世界を席巻できたか?消費を変えた堤哲学

https://diamond.jp/articles/-/188582?page=4

・マクドナルドというブランドを乗っ取り、「創業者」と呼ばれた男|フランチャイズを奪い合う“世界的暗闘”

https://courrier.jp/news/archives/86751/

・PARCO - wikipedia

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%AB%E3%82%B3

・NIKE - wikipedia

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%82%AD

・マクドナルド - wikipedia

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%AF%E3%83%89%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%83%89

10 付録

10.1 実験に用いたシナリオ

10.1.1 B群 / ナラティブ情報群に与えられた情報

brand 1 / NIKE

ナイキ創業者、不屈の自伝を超圧縮立ち読み! / COURRiER JAPON

◾︎大いなるハッタリ

1962年晩秋、24歳のあるアメリカ人が日本に降り立った。

彼の名はフィル・ナイト。のちに世界最強のブランドの一つとなるナイキの創業経営者だ。オニツカという会社が作るシューズ「タイガー」をクールだと思っていた彼は、神戸にあるオニツカのオフィスを訪れ、役員たちに売り込みをする。

自らの会社があるわけでもなく、ビジネスの経験もなく、ただ一つの馬鹿げたアイディアだけを持って。

スタンフォード大MBA卒のエリートでありながら、よりによって靴のビジネスを、かつての敵国日本と始める?

「日本のシューズをアメリカで売る」。人生を賭けた挑戦が、このとき始まった。

「ミスター・ナイト、何という会社にお勤めですか」

「ああ、それはですね」と言いながら、アドレナリンが体中を流れた。逃げて身を隠したい気分になった。

私にとって世界で最も安全な場所とはどこだろう。そうだ、両親の家だ。数十年も前に裕福な、両親よりもずっと裕福な資産家が建てた家で、家の裏には使用人の家もある。そこが私のベッドルームになっていて、野球カードや、レコード、ポスター、本で埋め尽くされている。私にとって神聖なものばかりだ。陸上競技で勝ち取ったブルーリボンも壁に飾られている。人生で胸を張って自慢できるものだ。どうしよう。

「そうだ、ブルーリボンだ」と私はつぶやいた。「みなさん、私はオレゴン州ポートランドのブルーリボン・スポーツの代表です」

ミヤザキ氏が微笑んだ。他の重役たちも微笑んだ。テーブルでざわめきが起こった。「ブルーリボン、ブルーリボン、ブルーリボン」。彼らは腕を組んで再び静まり返り、私に視線を向けた。私は再び話し始めた。

「みなさん、アメリカの靴市場は巨大です。まだ手つかずでもあります。もし御社が参入して、タイガーを店頭に置き、アメリカのアスリートがみんな履いているアディダスより値段を下げれば、ものすごい利益を生む可能性があります」

◾︎8000ドルの借金

資金繰りに困ったナイトは、決してやるまいと思っていたことに踏み切る。知人を片っ端から当たって、救いの手を求めたのだ。

その窮状を目の当たりにしていた正社員第4号のウッデルが、融資を申し出る。

ウッデルは、将来を期待された陸上選手だったが、事故で下半身が不自由になり、車イスの生活を送っていた。

そんななか、ナイトと出会い、意気投合し、ブルーリボンのために献身的に働くようになっていたのだ。

ある日、どうしていいかもわからなくなり、私は座って定まらない視点のまま窓から外を眺めていた。ウッデルがノックして、部屋にさっと入ってきてドアを閉めた。彼と彼の両親が私に5000ドル融資する、嫌とは言わせないと言うのだ。利子についても何も問わないと。

事実、彼らは融資について書面を残すことも求めなかった。

ウッデルはこれからロスへ行く予定だが、自分が留守の間、私が彼の実家に行って小切手を家族から預ってくれと言う。

数日後、私はまさか自分にできるとは思えないことをした。そう、小切手をもらいに行ったのだ。

ウッデルの家が裕福でないことは知っていた。息子の医療費で彼らは私よりも生活に困っているはずだ。この5000ドルは命の貯金だ。それはわかっていた。

しかも、彼の両親にはもう少し蓄えがあって、もし必要ならばそれもと言ってくれたのだ。そして私はイエスと言ってしまった。虎の子の3000ドルを私に渡したために、彼らの貯金はゼロになった。

この小切手を引き出しに入れたままにして手を付けたくないと、どれほど思っただろうか。だができなかった。そうはしなかった。

ドアをくぐる時私は立ち止まって、彼の両親に聞いた。「どうしてここまで?」

母親が答えた。「だって自分の息子が働いている会社を信用できなかったら、誰を信用できるっていうの」

◾︎オニツカとの決別

ブルーリボンはオニツカのシューズを着実に売りさばき、両者の関係は良好に見えた。しかし、オニツカの社員キタミは、ブルーリボンを切り捨て、もっといい販売店と手を組もうとあれこれ画策する。その動きに気づいたナイトは、独自ブランドのシューズを作ろうと動き出す。

ナイキと名付けたそのシューズの存在がついにキタミの知るところとなり、キタミはブルーリボンに契約の打ち切りを通告する。ナイトは、その事実を社員にこう告げた──。

「みんな、私たちは岐路に立っている。昨日、メインの取引先であるオニツカが契約を打ち切った」。誰もが沈んでうなだれている。

私は咳払いをした。「そこで……つまり」ともう1度咳払いし、こう言った。

「私が言いたいのは、むしろ望む地点にたどり着いたということだ」テーブルの周りの誰もが顔を上げた。

「この瞬間こそ、私たちが待ち望んでいた瞬間だ。もう他社のブランドを売らなくてもいい。誰かのために働かなくてもいい。

オニツカには何年も拘束されていた。出荷は遅れるわ、注文は間違うわ、こちらのデザイン案ははねつけるわ。これじゃあ誰だってうんざりだ。事実に向き合う時だ。これからの成功や失敗は私たち自身の責任、自らのアイディアとブランドにかかっている。

昨年は200万ドルの売り上げを出したが……オニツカはまったく関わっていない。この数字は私たちの創意工夫と勤勉の証しだ。これは危機じゃない。これは解放だ。私たちの独立記念日だ。

そう、道のりは険しい。嘘を言うつもりはない。間違いなく戦いが待っている。だが、形勢はわかっているし、日本との向き合い方もわかっている。だからこれは勝てる戦いだという自信がある。そしてもし勝てば、そうなった時には、勝利の先にある素晴らしいものが見えてくる。私たちはまだ生きている。まだ終わってはいない」

brand 2 / PARCO

セゾン 堤清二が見た未来 / DIAMOND ONLINE

◾︎弱小百貨店からのスタート

堤の父親・堤康次郎は、西武グループの創始者で衆議院議長でもあった。父の命令で堤清二が西武百貨店に入社したのは1954年、27歳のときだった。

当時はラーメンデパートと揶揄された新興の赤字百貨店。老舗の三越や松坂屋、高島屋などはもちろんのこと、阪急百貨店などの私鉄系ターミナル百貨店と比べても、西武百貨店は明らかに見劣りしていた。そんな恵まれない事業を足場に、堤は反骨精神と創造性を養い、遺憾なく発揮していった。

堤が池袋本店の店長に就いて最初に行った改革は、父の反対を押し切って大卒採用を進めたことだった。人材を囲い込むために、若手社員を自宅に招いて勉強会を開き、経営の近代化を進めた。

そんなさなか、父の圧力によりロサンゼルスに出店。これが見事に失敗し、西武百貨店は致命的な重荷を背負った。同時期に父・康次郎が急逝。西武グループの本業である鉄道や不動産は、異母弟の義明が継いだ。

清二が手にしたのは西武百貨店だけだった。

◾︎セゾンが文化を「民主化」した

「どんなに強い百貨店でも、変革しなければ生き残れない」。米国の滞在を経て、堤はこんな危機感を強めていた。

1960年代以降、パリに駐在する妹・邦子の助けもあり、エルメスなどの欧州の高級ブランドをいち早く導入。百貨店の「格」を上げることに成功した。1968年には、西武渋谷店を出すなど、多店舗展開を進める一方で、ビジネスモデル自体もつくり替えていった。

西武池袋本店の「9期」増築リニューアルでは、最大の目玉として、最上階に常設の「西武美術館」を導入。業界初の試みだ。堤自身が傾倒していた現代美術を中心に、知的なイメージを発信していった。大事にしたのは、生活者のライフスタイルの変化に寄り添うこと。

この時期に、ライフスタイル別商品構成を具現化した「ロアジール館」をオープン。これは、生活雑貨店「ロフト」、音楽専門店「WAVE」、書店「リブロ」などの専門店の前身となるものだ。

広告、放送や出版、映画製作といった、大衆性のあるコンテンツやメディアにまで触手を伸ばしていく。これにより、西武百貨店のイメージ戦略は圧倒的な支持を得た。

コピーライター糸井重里が「じぶん、新発見。」「おいしい生活。」といった、セゾン文化の代名詞となるコピーを紡ぎ出したことも、後押しとなった。こうした戦略が奏功し、1987年度の西武百貨店の売上高は、業界1位となった。

「大衆にも文化の香りがする豊かな生活が手に入る」。こうしたイメージのもと、セゾン文化は、一部の富裕層のものだった文化を「民主化」したのだ。

brand 3 / McDonald

マクドナルドというブランドを乗っ取り、「創業者」と呼ばれた男|フランチャイズを奪い合う“世界的暗闘” / COURRiER JAPON

マクドナルドは、飽くなき野望を抱える1人の男によって世界的ファストフード企業へと成長を遂げた。レイ・クロックである。死後30年以上が経っても「最強のビジネスマン」としていまも語り継がれる一方、成功のためなら手段を選ばない傲慢さやその好色ぶりから、「ドナルド・トランプはレイ・クロックの現代版」などと揶揄されている。

店名にマクドナルドの名前があるにもかかわらず、公式にも創業者とされ、いつもスポットライトを浴びるのはクロックのほうだった。だが真の創業者は、クロックではなくマクドナルド兄弟だ。クロックこそが、この兄弟から企業を奪ったのだ。

◾︎ある日、営業先で…

1902年、レイ・クロックはシカゴ郊外の町オークパークで、チェコ系移民の家庭に生まれた。米国が第一次世界大戦に参戦すると、15歳の彼は高校を中退して年齢を偽り、赤十字に志願。負傷者用救急車の運転手になってヨーロッパへ行こうとする。

しかし、研修終了間際に第一次世界大戦が終わりを告げる。その後は、ピアノ奏者や紙コップのセールスマン、ミキサーのセールスマンとして働いた。彼が売っていたマルチミキサーは、ミルクシェイクを同時にいくつも作ることができる最新式のものだった。

1954年、52歳のクロックはカリフォルニア州南部サンバナディーノにあるレストランを訪れることにした。突然、8台ものマルチミキサーを発注してきたからだ。そのレストランこそ、スコットランド系米国人モーリス・マック・マクドナルドとリチャード・ディック・マクドナルドの兄弟がオープンしたファストフード店、マクドナルド・ハンバーガーだった。

クロックは、この店の「限界まで簡略化、効率化する」という革新的なオペレーションにあっけに取られた。

そこではわずかなメニュー、つまりハンバーガーとフライドポテト、飲み物だけに注力し、その分、高品質と素早いサービスを売りにしていた。当時のハンバーガーは15セント、フライドポテトは10セントほど。皿ではなく、使い捨ての紙でハンバーガーを包む手法は、高価な食器洗浄機を導入せずに済ませるためだった。

マクドナルド兄弟はテニスコートにチョークで店の図面を描き、従業員が効率的に動けるように指導。パテを焼くだけの担当、バンズに挟んでラッピングするだけの担当……そうして、注文からわずか30秒でハンバーガーを出すことに成功した。

マクドナルド兄弟はちょうど、この店の新たな代理業者を探していた。クロックはそれを大きなチャンスだと捉えた。1955年、フランチャイズ権を獲得し、マクドナルド株式会社の前身となる「マクドナルド・システム」を設立。イリノイ州に店をオープンすると、またたく間に全米展開に成功。わずか3年で、総計1億個のハンバーガーを売り上げた。

◾︎「花瓶を窓から投げてやろうと思った」

しかしその直後から、クロックとマクドナルド兄弟との関係は日に日に悪くなるばかりだった。本来の契約では、クロックが総販売額の1.9%を、マクドナルド兄弟は0.5%を受け取るというものだったのだが、実際の分配はそうなっていなかったのだ。

1961年、マクドナルド兄弟が270万ドルのロイヤリティを要求すると、クロックは激高した。彼は、「マクドナルド兄弟が自分を失敗させようしている」と感じていたのだ。かつて、自伝『成功はゴミ箱の中に レイ・クロック自伝』のなかで、彼はこう振り返っている。

「窓から花瓶でも投げてやろうかと思った。奴らのガッツが大嫌いだったんだ」

「マクドナルド兄弟は鈍感で、僕がこのプロジェクトに注ぐ1セント1セントにはまったく無関心だった」

とはいえクロックは、店内のデザインを変更したい場合は、そのつどマクドナルド兄弟に書留で手紙を送らなければならなかったという。それがどんなに小さなことでも、たとえばどこでどのようにジャガイモを保存するか、といったようなことにでも書類が必要になった。

結局、1961年にクロックがマクドナルド兄弟からすべての店を買い取った。50%もの所得税に辟易としていた兄弟は、もし自分たちが他界したら、家族に莫大な税金が請求されることを恐れていた。それだけは避けたいと、店を売ってつつましい生活を送ることに決めたのだ。

「30年間、来る日も来る日も働いてきた」と訴えるマクドナルド兄弟に対して、クロックは自伝でこう述べている。

「それは、じんとくるものだった。ただ、哀れみの涙がこみあげることはなかった」

◾︎食い違う双方の言い分

その後もこの大型ディールについては問題が付きまとった。契約書には、マクドナルドの原点であるカリフォルニアの店の譲渡は含まれていなかったのだ。同店は当時すでに年間10万ドル(現在の価値では約100万ドルともされる)を売り上げていた。

このことは、後にマクドナルド兄弟が主張したもので、クロックにとっては寝耳に水だった。クロックは「何て馬鹿で腐った騙し方だ! 俺はあの店の売り上げも必要なんだ」とさらに激怒した。

ついに、クロックはその店からわずか1ブロックしか離れていない場所にマクドナルドをオープンさせた。兄弟の「マクドナルド・ハンバーガー」を潰しにかかったのだ。兄弟の店は、店名を「ビッグM」に変更することを余儀なくされた。

その6年後、ビッグMは廃業に追い込まれた。関係修復の可能性はとっくに失われていた。

兄弟が他界したいまでも、マクドナルド一家はクロックへの恨みに苦しめられている。英紙「デイリー・メール」の取材に、マクドナルド兄弟の甥ロナルドは、こう怒りをぶつける。

「ディック(・マクドナルド)は、公の場でレイ・クロックを批判したことは一度もありませんでした」

「クロックはとにかくエゴの塊だった。でなければ、いったい誰が自分のブロンズ像をすべての店に置こうとしますか? どうして、トレーの紙マットに自分の名前を入れますか?」

「『従業員』だった人が、ある日突然『創業者』になった例が他にあるなら、教えてください」

◾︎対照的な「人生最期」のとき

1984年、マクドナルドを世界8000店舗へ拡大したところで、レイ・クロックは82年の生涯を閉じた。当時、彼の資産は500万ドルと算出された。

一方、ディック・マクドナルドが98年に他界したときには、わずか1万8000ドルしか残されていなかった。彼は最期の日々を、郊外の質素な3LDKの家で過ごしていたという。生前、彼は米紙「ウォール・ストリート・ジャーナル」のインタビューにこう話している。

「とにかく税金に苦しめられていたんだ。でもマクドナルドを売ったことを後悔はしていない。リグーリア海岸でヨットを所有するなんてことは、まったく僕のスタイルではないからね」

とはいえ、ディックの胸を激しく痛めたことがある。それは、毎年「創業者の日」に、マクドナルドの社内報が彼の元に送られてきたことだ。

そこにはいつも「創業者レイ・クロック」の文字があった。マクドナルド兄弟の名前が記されていたことはない。ディックは「胸が張り裂けそうだった」と漏らした。

マクドナルドはその後も成長を続け、公式発表では2009年6月に世界118の国と地域、約3万の店舗を構えている。「レジェンド、レイ・クロック」「レイ・クロック・ストーリー」といった文字で溢れる現在の公式ホームページにも、マクドナルド兄弟に触れたのはわずか一文のみ。

そこにはこう記されている。

「レイ・クロックが、マクドナルド兄弟の運営する“小さなレストラン”を見つけ、マクドナルド株式会社を創業した」

10.1.2 C群 / 非ナラティブ情報群に与えられた情報

brand 1 / NIKE

ナイキ(Nike, Inc.)は、アメリカ合衆国・オレゴン州に本社を置くスニーカーやスポーツウェアなどスポーツ関連商品を扱う世界的企業。設立は1968年[1]。ニューヨーク証券取引所に上場。

社名の由来は、ギリシャ神話の勝利の女神「ニーケー (Nike)」から

◾︎ロゴマーク

スウッシュ (Swoosh) は、1971年に商標登録されたナイキのロゴマークである。ロゴマークは、勝利の女神であるニーケーの彫像の翼をモチーフにデザインしたとされている。また「勢いよく動く」という意味で、その形状は躍動感やスピード感を表現している。日本では「スウォッシュ」と誤読・誤記されることが多い。

◾︎主なテクノロジー

・ワッフルソール

焼き菓子のワッフルからヒントを得て開発されたソールパターンで、独特のパターンはクッショニングやグリップに優れておりアスファルトやダートなど様々な路面状況に対応できる。初期プロダクツには「ワッフル」の名を冠するオレゴンワッフル・ワッフルトレーナー・ワッフルレーサーなどがある。他にもLD-1000・LD-V・エリートなど当時のフラグシップモデルに多数採用されていた。

・AIR(エア)

衝撃を吸収するためのミッドソールの中に仕込んだエアバッグのこと。1978年に発表された。発案者は元NASAの技術開発者フランク・ルディである。特許取得番号は4219945、受託人はロバート・ボガードで、クッション性を確保するためのエアバッグはビニールパックの内部にガスを充填したものであり、搭載位置は試行錯誤の末、ミッドソールの中に仕込むという方法を発明し、ここに完成した。 もともとは6フッ化硫黄が充填素材として用いられていたが、環境保護の問題や耐久性の観点から2001年頃から充填素材として窒素ガスが使用されるようになった。 ナイキにおける初搭載モデルはメンズシューズはテイルウインドであり、レディースはテンペストである。

・Lunarlon(ルナロン)

内側のコア部分に柔らかいフォームを使用し、外側のブリッジ部分には硬いフォームを使用した2層構造にすることで高いクッション性・高弾性・履き心地を実現している。

・React Form(リアクトフォーム)

クッション性、反発性、軽量性、耐久性の4つの性質を一つの素材で再現すべく、約3年の開発期間を経て開発された新素材。ルナロンと比較しエネルギーリターンが13%向上している。

◾︎主な製品

・コルテッツ

1971年に最初のコルテッツであるレザーコルテッツを発表以来、現在まで生産され続けているナイキを代表するモデル。素材はレザー・ナイロン・スウェードなどがあり、そのバリエーションは多岐にわたる。

・エア・フォース1

AIR FORCE1:「ナイキエア」を搭載したバスケットボールシューズ第一号で、1982年に発売された。デザイナーはBRUCE KILGORE(ブルース・キルゴア)。 ミッドソールに備えたフルレングスのエアクッションや、アウトソールのピボットポイント、フィッティングを高めるためのアンクルストラップなど発売当初としては最新鋭の機能を備えていた。

・エア・ジョーダン

AIR JORDAN:マイケル・ジョーダン(元・NBAシカゴ・ブルズなど)の名を採ったバスケットボールシューズ。1985年に最初のモデル「エアジョーダンI」が発売された。以降、年1回のペースでモデルチェンジされる。

・エアマックス

世界初のビジブルエア搭載のシューズである。初代のシューズはティンカー・ハットフィールドがパリのポンピドゥーセンターから着想を得てデザインしたエアマックス1であり、1987年に発売された。 このシューズを皮切りに人類はエアソールを「履く」ばかりか「見る」こととなるのだが、ビジブルエアの目的は、デザインというよりもエアバッグにかかる圧を逃がすためにミッドソールにウインドウを開けるという機能面を考慮しての考案である。

・ショックス

かかとなどにコラム(柱)を搭載し、クッション性と反発性を高めたシューズ。2000年に発売され、2001年にはビンス・カーターのシグネイチャーモデル「Nike Shox VC」が発売された。

◾︎社風

ナイキは今までにスポーツシューズを数多く世に送り出し、商業的に成功した。 自社工場を持たない委託生産方式を採り、小売店への出荷は基本的に買取制とし厳密なマーケティングに基づき余分な在庫を持たないなどの方針を採っている。しばしば奇抜かつ斬新なデザインを提案している。

ナイキの製品デザインは自社で行うが、自社工場を持たずに生産は外部の工場に委託している。以前よりナイキは海外工場において労働力の不当な搾取をしていると噂されていた。1997年、NGOによって実際にナイキのベトナムなど東南アジアに所在する委託工場における児童労働、低賃金労働、長時間労働、セクシャルハラスメント、強制労働などの問題点の存在が明らかになった。こうした事実を知ったアメリカのNGO団体および学生たちは大学キャンパスやインターネットを使用し、ナイキの社会的責任を批判した。運動は製品の不買や訴訟問題に発展した。

これに対してナイキは1999年にグローバル・アライアンスを設立し、世界各国の自社を含む多国籍企業における労働環境の調査を行い、環境の改善に対して迅速に取り組めるよう対応している[9]。

◾︎ナイキのスポンサー活動

ナイキは、サッカーでは代表チームで主にブラジル代表のほか、イングランド代表、フランス代表、オランダ代表、ポルトガル代表、クロアチア代表、ポーランド代表、トルコ代表、ギリシャ代表、アメリカ代表、チリ代表、オーストラリア代表、スロバキア代表、スロベニア代表、ノルウェー代表、韓国代表、ナイジェリア代表、サウジアラビア代表、カタール代表、ニュージーランド代表、南アフリカ代表、中国代表などをスポンサードしている。

バスケットボールでは、米バスケットボールNBA全チーム(2017/2018年度から。その内シャーロット・ホーネッツはジャンプマンのロゴ)その他にはラグビーアルゼンチン代表、クリケットインド代表等のユニフォームを提供している。

また、ナイキは欧州サッカーのイングランド プレミアリーグ、イタリア セリエAの公式試合球を提供している。

brand 2 / PARCO

株式会社パルコ(英: PARCO CO., LTD.)は、ファッションビル「PARCO(パルコ)」 を展開する日本の企業。PARCO以外の商業施設も展開している。J.フロント リテイリングの連結子会社である。登記上の本店は東京都豊島区南池袋一丁目に、本社事務所は渋谷区神泉町に所在する。

◾︎概要

国内外でファッションビル「PARCO」を18店舗(建て替え休業中1店舗を含む)、「ZERO GATE」を9店舗展開している。他に、PARCO劇場、シネクイント、CLUB QUATTRO、TOKYO FM渋谷スペイン坂スタジオ、radio drive plusなどの劇場やライブハウス、ラジオ番組、PARCO出版など、文化・ソフト事業も幅広く手がけてきた。

かつて堤清二が率いた西武百貨店を中核としたセゾングループの一角を成したが、パルコについては直接関与せず、全面的に増田通二に託し自由を与えた経緯から、独特の個性が出来上がった[1]。セゾン系本流とは別にパルコ独自の劇場や出版社を持ち、広告手法も異なった。PARCOは若年層、西武百貨店は中高年層を主な顧客ターゲットにして棲み分けがなされているが、西武百貨店がない地域にある一部のPARCOでは、ターゲット層をやや上の年齢層まで広げている。

2011年以降、「PARCO」とは別業態の「ZERO GATE」(ゼロゲート)という中低層商業ビルの展開を進めている。

◾︎沿革

パルコ発祥の店、旧国鉄・池袋駅の駅ビル開発を目的に設立された「池袋ステーションビル」が前身。当初はホテルを核テナントとする予定だったが、途中で方針を転換。京都の百貨店丸物(後の近鉄百貨店)から出資を受け入れ、1957年(昭和32年)「東京丸物」の店名でオープンした。

1969年(昭和44年)、業績低迷を理由に丸物が撤退し、小佐野賢治の仲介で西武百貨店の資本参加を仰ぐことになった。同年、池袋の東京丸物の跡地にファッションビルパルコ1号店が開店した。

なお、丸物傘下から西武百貨店の傘下になった百貨店として豊橋丸物(西武百貨店の傘下に入ったのち豊橋西武。豊橋市にあった。)があり、2003年(平成15年)まで営業していた。現在は建て替えられココラフロントとなっている。

◾︎文化戦略

パルコが頭角を現すのは東京・渋谷への進出からだといわれる。1960年代以降、セゾン系は拠点を渋谷に求めた。だが、東京都区部における当時の代表的な繁華街といえば新宿や銀座であり、異質な文化を求める若者は六本木に集まった。渋谷は坂に囲まれた複雑な地形にあり、当時としては商業集積地に適さないと予想され、渋谷進出を危惧する声は根強かった。そうした予測に反し、パルコは若者カルチャーやアートとクロスオーバーさせた斬新な展開で挑み、大きな反響を呼ぶことになった。

brand 3 / McDonald

マクドナルド(英: McDonald's)は、アメリカ合衆国に本社を置くファストフードチェーンストア。その登録商標である。世界的に展開するファストフードチェーンであり、日本における店舗および運営会社は日本マクドナルドである。

◾︎概要

ハンバーガーを主力商品として、世界規模で展開するファーストフードチェーン店である。年間15億食に及び、世界の店舗総数は3万5429店(2013年末時点)。店舗数の分類別順位において、ファーストフードを含む外食産業で世界第2位、チェーンストアではコンビニエンスストア最大手のセブン-イレブンに次ぐ世界第2位である。アメリカ合衆国本国では、「マクドナルドコーポレーション」が運営している。アメリカでは2000年代後半において、ドライブスルー店舗が売上の65%を占めるほど自動車で購入する者が重要な顧客層となっており、低価格を武器に展開している部分もあるためそれを好む者や低所得者も重要な顧客層となっているが、それ以外にもスターバックスを好むような層で構成された上流の市場を狙い、それに見合った内容を提供している。

日本では1990年代から2000年代前半まで価格破壊・低価格路線を主軸に展開していたが行き詰ったため方針転換し、価格重視の商品、キャンペーン商品、味重視の商品、ボリューム重視の商品、高価格帯の商品など、「価格帯の拡大」と「商品バリエーションの拡大」を行ってメイン顧客層である家族連れ・子供や、その周辺ターゲットを囲うことで顧客層の幅を広げるなど幅広い客層を取り込む戦略に転換し、2000年代後半以降好調を維持している。

当初は、スコットランド系のマクドナルド兄弟が開いた店舗はハンバーガー店ではなかった。ハンバーガーもマクドナルド兄弟の発明品ではなく、それ以前から米国全土にあった料理だった。にもかかわらず、その後の世界展開により広く認知されるようになったことから、マクドナルドはしばしばハンバーガーの代名詞ともされる。

主力製品である「ビッグマック」を国際購買力平均価格の指標として用いるビッグマック指数が提唱されるほど、マクドナルドはよく知られている。その一方、ケンタッキーフライドチキンと伴に『アメリカニゼーションの代表』として、欧米・アジア圏で「マクドナルドの店舗が襲撃される」という事件も起こっている。

現在は、ハンバーガーチェーンだけではなくアロマカフェ(Aroma Cafe)、ボストン市場(Boston Market)、Chipotle Mexican Grill、ドナトスピザ(Donatos Pizza)、Pret A Manger などのチェーン店も展開している。2001年の年間売り上げは148億7000万米ドル、純利益16億4000万ドルだった。名称であるMcDonald'sの「Mc(マク)」は、古ケルト語で息子という意味である。

マクドナルドにおいて正式には「ハンバーガー」と呼ばず「サンドイッチ (Sandwich)」と称しており、株主優待券にもサンドイッチと表示している。しかし以前はテレビCMなどでも「ハンバーガー」と呼んでおり、店舗看板も長らく「マクドナルド ハンバーガー」の表記が使用されていた。

◾︎問題

・アメリカ資本主義の象徴

マクドナルドはその事業規模と影響力の大きさから、しばしばアメリカの大量消費文化やアメリカ帝国による経済支配(アメリカニゼーション)の象徴と考えられ、各国の民族主義派・保守派や、環境保護活動家、反グローバリズム運動家の攻撃目標になるケースが少なくない。

反米デモ活動では、真っ先にマクドナルドの店舗が襲撃される(これはケンタッキーフライドチキンやザ コカ・コーラ カンパニーも同様である)。特に湾岸戦争やイラク戦争などでアメリカが他国に侵攻する期間、中東の店舗は放火されたり破壊されたりした。またイギリスでは、批判的な活動家がロンドンにある店舗を爆破し、逮捕された。

更にイラク戦争以降、ロンドン、パリ、チューリッヒなどの店舗前で、反米デモが激しく行われており、メキシコシティでは「ハンバーガー1つがアメリカ軍の銃弾1発」という言葉が生まれた。また、大韓民国環境団体の会員らがマクドナルドの大型看板に登って「M」字の下に「AD WAR」と書かれた垂れ幕をかけて「MAD WAR(狂った戦争)」と叫ぶデモ活動をした。

1999年5月7日、コソボ紛争における「アライド・フォース作戦」の際に、アメリカ空軍機が駐ユーゴスラビア中華人民共和国大使館を誤爆したときは、北京市でマクドナルド10店舗が、中国人により襲撃される事態となった。

またファストフードは、その手軽さと高カロリーが故に「肥満の主犯」というイメージが植えつけられることになった。こうした拡大する外国の反感を宥めるため、マクドナルドは飲食の材料をできるだけその国で調達し、メニューもその国の文化を考慮した戦略を取っている。肉類を避けるインド人のためには、ベジタブルバーガーも開発した。

・不健康

2004年には、マクドナルドに代表されるファーストフード業界の健康破壊をテーマに「1か月間、3食マクドナルドのハンバーガーだけを食べて過ごしたらどうなるか」監督が自らを人体実験となった、ドキュメンタリー映画『スーパーサイズ・ミー』が公開され、第77回アカデミー賞の長編ドキュメンタリー映画賞にノミネートされた。2011年には、550超の団体が対し、肥満の抑制のためにロナルド・マクドナルドの引退を要請している。

・調理油切り替え遅れ和解金9億円支払い

マクドナルドは2002年9月、心臓病疾患の原因になると指摘された「トランス脂肪酸」を減らすため、調理油(ショートニング)を2003年2月までに新しいタイプに替えると発表した。トランス脂肪酸はフライドポテトなど揚げ物に使う油(ショートニング)に多く含まれ、それを健康に配慮した新タイプの調理油に切り替えると発表しながら実施が遅れたことを同社が適切に公表しなかった事に対して訴訟が起こり、和解金など計約850万ドル(約9億円)を支払うと2005年2月に発表した。

ところが実施が遅れたため2003年2月に遅れの事実を公表したが、アメリカの健康問題活動家らは2003年、消費者への告知が不十分だったとして損害賠償などを求め、カリフォルニア州の地裁に提訴した

・集団食中毒の発生

マクドナルドの衛生管理については、生産地から店舗までのプロセスごとにHACCPなどの国際規格をベースに厳格な体制が採られているが、2018年、アメリカ・ニューヨーク州などを中心に汚染されたサラダを原因とするサイクロスポーラ症による500人以上の集団食中毒を発生させている。

・訴訟多発

マクドナルドはそのイメージと著作権、商標に関する訴訟をしばしば起こす。例として100年前からあるような小さな家族経営の店にも、マクドナルドは訴訟を起こしたり、スコットランドにある「マクドナルド」という名称の個人経営のカフェに対する名称使用停止の訴訟がある。

また、マクドナルドは、イギリスの歴史において最も裁判期間の長い民事裁判の記録を持っている。これはしばしば「マクドナルド名誉棄損裁判(英語版)」(McLibel trial) と呼ばれる。これは、ロンドン通りでマクドナルドを中傷するビラを配ったとして、マクドナルドが環境活動家2名を名誉毀損で告訴したもの。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?