相模国準八十八か所 その3 藤沢市片瀬地区 そして常立寺のウメ

江戸時代の文政2年から4年、鵠沼村(現藤沢市鵠沼海岸)の浅場太郎右衛門親子が発起して、四国八十八か所に倣い横浜市(1か所)、鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町に弘法大師像を設置し巡礼地としました。

インターネットで調べてみると、2009年に「鵠沼を語る会」の皆さんが詳細に調査した記録(以下「調査記録」)が見つかりました。四国の八十八か所巡りは遠くて行くのがなかなか大変ですが、神奈川県内にあるこの八十八か所ならばと、私もこの調査記録を参考に訪ねてみることにしました。

noteに記載する第3回目は、神奈川県藤沢市随一のウメの名所常立寺とその周辺の弘法大師像を訪ねました。 2021年2月

このnoteを書いている人:

おやちょう

日本の歴史・文化・自然・世界遺産、国宝、(続)100名城、日本遺産、建築、町並み、旧街道、映画、日本酒などに興味があります。京都/奈良/横浜/鎌倉/江の島などなど…。

■第74番 川名地蔵堂

今回は「湘南の玄関口」といわれる藤沢駅から出発します。南側に出たら左手の大きな通りをまっすぐに進みます。

境川を渡り暫く進むと「村岡ふるさとマップ」という案内板がありました。これから訪れる神光寺もこのマップに記載されています。

この付近の信号を右に曲がるとかわいいネコの置物がありました。この道を道なりに進みます。

暫く進むと川名御霊神社があったので、立ち寄ることにしました。階段を登ると小さなお社があり、ここからは藤沢の住宅街が見えました。

川名御霊神社を出て足を進めると、本日最初の目的地である神光寺に到着です。境内に入ると左手に弘法大師のお堂がありました。

見出しに記載した川名地蔵堂は、元は川名村(現在の藤沢市川名)の金剛院大勝寺のものでしたが、明治の初めの廃寺令により大勝寺が廃寺となり、弘法大師石像は神光寺に移されたとのことです。

神光寺脇の崖には神光寺横穴古墳(横穴墓)群があります。横穴墓は有力者の墓と考えられ、藤沢市内では6世紀後半頃から7世紀代に造営され、片瀬丘陵では数多くの横穴墓が造られたそうです。

■新林公園から旧江の島道へ

神光寺を出たら元来た道を戻り、バス通りに出たらいったん藤沢駅方面に進み、富士見が丘の交差点を左に曲がります。この道を進むと間もなく新林(しんばやし)公園に到着します。

新林公園は、藤沢市の市街地近くに残された緑豊かな公園で、自然のままの谷戸が保護され、湿地には散策路が整備されています。

園内には市内から移築された旧小池邸と旧福原家長屋門が保存されていますが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の緊急事態宣言中のために公開されておらず、中に入ることはできませんでした。

旧小池邸の前の広場では、ウメの花が咲き始めたところです。満開までにはもう少し時間がかかりそうな様子でした。

新林公園を出て南に進むと右手から来た道と合流します。この道は旧江の島道。これからは旧江の島道を通って江の島方面を目指します。

やがて右手に境川が見えてきました。暫くの間境川と並行して進みます。

馬喰橋(うまくらばし)は、境川に流れ込む片瀬川に掛かる橋。源の頼朝が馬の鞍を橋の代わりにしたことから「馬鞍橋」、また、馬がこの橋に差し掛かるといななき突然死んでしまうことから「馬殺橋」と呼ばれたとの言い伝えがあるようです。

片瀬山住宅街入口の交差点を過ぎて足を進めると、岩屋不動明王入口の石柱があったので少し寄り道してみます。

ここを左折して進むと左手に鳥居があり、地域の集会所のような立派な建物の奥に不動明王が鎮座していました。

■2つの番所とウメの花咲く常立寺

さらに足を進め、藤沢市立片瀬小学校付近に来ました。校門の左側には庚申供養塔と道祖神、右側には江の島弁財天道標が立っています。

江の島弁財天道標は、管(くだ)を用いた鍼治療(管鍼術)の考案者、杉山検校が、江島神社に参詣する人のために寄進したと伝わります。

片瀬小学校の横にある泉蔵寺に入ります。上の写真の江の島弁財天道標の隣り、泉蔵寺入り口部分にも、庚申塔や馬頭観音などの石像群がありました。

泉蔵寺の弘法大師像は、門をくぐって左側、大きな供養塔の前に露座しています。

泉蔵寺を出て江の島道に戻ります。泉蔵寺を出た正面には湘南クッキーの自動販売機がありました。

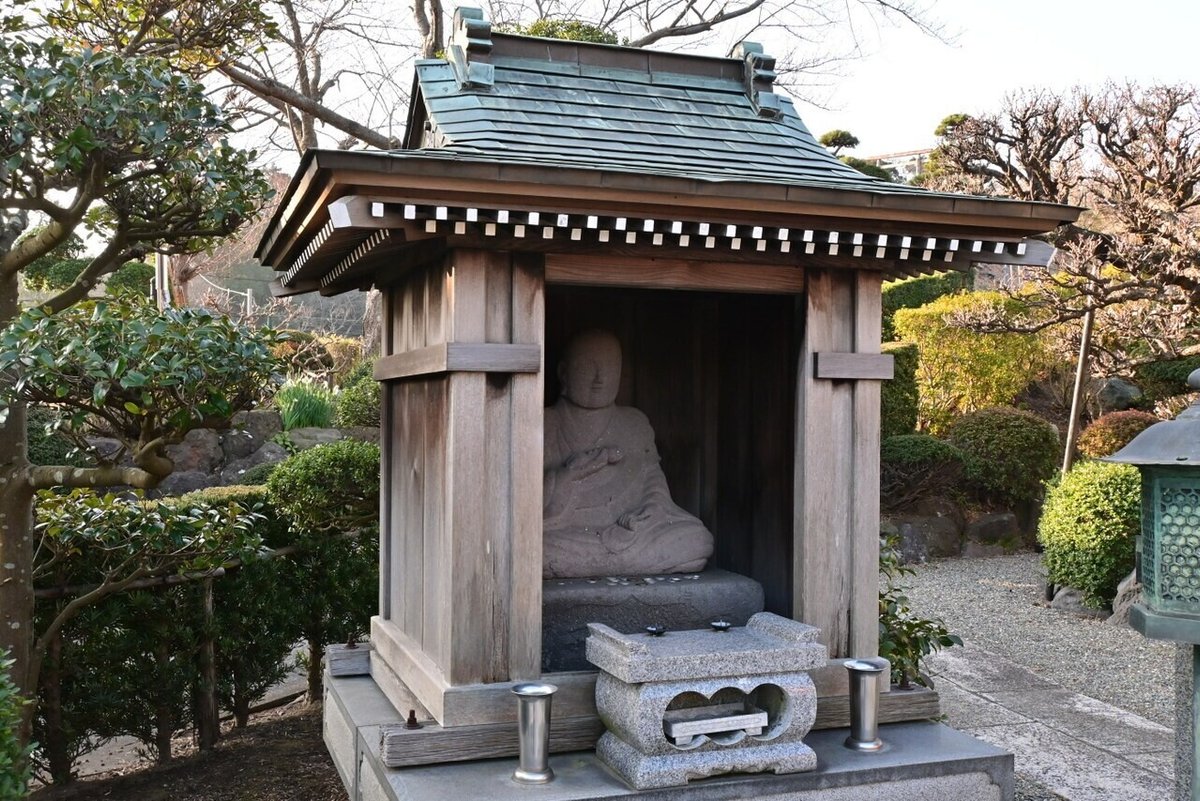

上諏訪神社に立ち寄った後に蜜蔵寺に入ります。境内には露座の弘法大師像がずらりと並んでいますが、一段高い小堂内に本札所の大師像が安置されています。

蜜蔵寺から30メートルほど先の三差路にも江の島弁財天道標があり、その先の本蓮寺の境内には、ウメの花がきれいに咲いていました。

やがて常立寺に到着です。このお寺は藤沢市内随一のウメの名所として知られ、本殿前には2本のシダレウメがあり、そのうち白ウメはちょうど見頃となっていました。

境内には鎌倉幕府によって処刑された元(げん)の使者、杜 世忠(と せいちゅう)らの慰霊碑があります。現在でもモンゴル出身の力士などが慰霊のために訪問することがあります。

常立寺の写真集へは以下のリンクからどうぞ

■最後に

常立寺を出て江の島方面に進みます。江の島弁財天道標のある三差路は右へ。ここには湘南モノレールの湘南江の島駅があります。オリンピックを見込んで駅舎が新たに整備されました。

湘南モノレール湘南江の島駅前の道路を渡ると今度は江ノ電江ノ島駅となります。もう少し足を伸ばせば江の島ですが、今日はここまでとします。

江ノ電江ノ島駅前の柵の上のスズメたちは、今日も暖かそうな衣裳を着せてもらっていました。

訪問済みの番所

前回まで:1番、12番、23番、29番、40番、50番、58番、60番、63番

今回追加:17番、43番、74番

「鵠沼を語る会」による調査記録↓(PDF)

いいなと思ったら応援しよう!