【税理士試験勉強】計算問題を解く回数について

税理士試験にトライ中のアラフォーの”元”銀行員です。令和4年11月に15年以上務めた銀行を辞め、現在は会計事務所で働いています。

簿・財・消・相に合格済で、令和6年度に法人税法を受験し結果待ちという状況です。

今回は巷で良く聞く「答練やトレーニング問題は最低3周しろ」という点についての私見です。

まだ官報合格していない立場でこんな内容を書いてしまうのもはばかられますが、このnoteが税理士試験に挑戦している人の一助になれば幸いです。

1.最初に

よく「答練や問題集は3周以上しろ」とか「3回以上回せ」言われています。どちらも「3回以上解け」という意味です。

こういった言葉は税理士試験に限らず資格試験に挑戦している人なら一度は聞いたことがあるのではないかと思いますが、額面通り受け取って3回やれば大丈夫というわけではなく、結局は本試験で解けなれば意味がありません。

解く回数は問題ではなく

「解答パターンを淀みなく書ける状態になっているか」

「覚えた論点を本試験にいかに記憶が新鮮な状態で持っていけるか」

ということが重要だと思います。この辺をもう少し掘り下げたいと思います。

2.淀みなく手が動かせるレベルに達するまで解く

税理士試験は時間との闘いです。たいていの科目が2時間ではとても解き切れない問題量です。そのため解答を書く際に、淀みなく手を動かせるまでトレーニングを積む必要があります。

感覚論となりますが、本試験という極度の緊張感のなかで淀みなく手を動かせるようになるには、知識を体に定着させるための「時間」がどうしても必要です。

この「時間」ですが、個人差はあると思いますが自分の場合最低3ヶ月くらいは必要かなと感じています。最初に解いてから忘れて解き直して、また忘れて解き直して・・・やらをやっている期間が3ヶ月という意味です。

さておき、非常に極端な例を挙げます。

①初見問題を本試験前日に問題を解く

②1周~n周目の過程を経たうえで、本試験前日に再度解く

どっちが本試験でより短時間で解ける可能性があるかと言えば当然②です。

どちらも前日に解いているので知識としては新鮮な状態だとは思いますが、定着度が違います。良く言われる「長期記憶に変える」とか、「三つ子の魂百まで」状態を作り上げるイメージでしょうか。

また、予備校では解答パターンというのを教えてくれます。解答パターンというのは計算過程の書き方や解く手順のことです。

簿記論や財表などは最終値だけを書けば良いのですが、ほとんどの税法科目の計算問題は、「計算過程」を書くことが求められます。

そして、最終値が合っていなくても計算過程に配点が置かれています(本試験の配点は開示されていないためどこに配点が置かれているかは予備校の推測になります。が、実際、消費税法を受けたときは時間がまったく足りず、数値の集計のみで最終値が書けないまま試験終了となりましたが合格できました。)。

この計算過程をどのような手順で書いていくか、これが「解答パターン」です。数字の羅列だけでなく、タイトルや見出しも書いていきます。

解答パターンどおりに書くとかなり時間を食われるような問題もありますが、私は解答パターンをなるべく順守するようにしていました、余計なことを考えなくて済むので。

解答パターンに従って淀みなく書けるようにするためには相当な回数解く必要があります。問題を読む時間はさておき、解答を書く際は淀みなく手が動かせる状態になってようやく本試験で戦えるレベルだと思います。

定着させるために解く回数というのは個人差があると思いますので一概には言えませんが、3回解いて大丈夫という人は天才の部類だと思います。

正確に数えたわけではありませんが私の場合、1つの論点をトレーニング問題や答練を通じて、且つ時間を空けて、10回以上は解いていると思います。

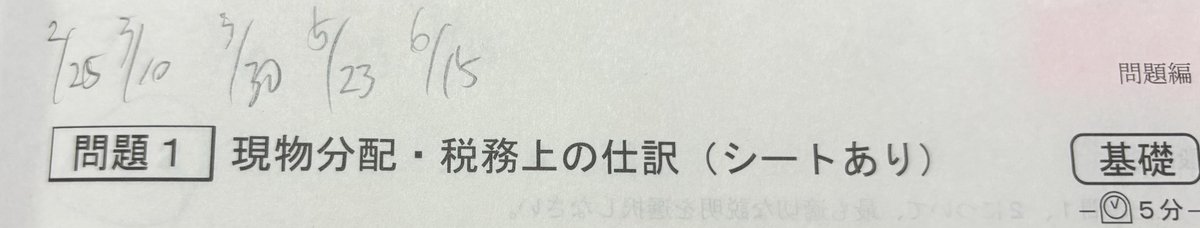

私はトレーニング問題を解いた際に、画像のように日付を書いています(汚い字で恐縮です)。これはTACの法人税法上級コースのトレーニング問題です。これに加えて8月~12月に開講されている年内完結コースのトレーニング問題も別途あって、それも少なくとも3回以上は解いています。

一方で、答練については3回程度で良いと思います。答練全体を解くと時間がだいぶ取られますので。ただ、3回目でも間違った問題や自信がない問題は後述する間違いノートを作成して複数回解き直しをしていました。

論点によっては覚えやすいか否かという点もありますが、たいていは1回解いても翌日には大部分を忘れていますし、解き直して覚えたなと思っても1ヶ月後にはまた忘れています。

覚えて・忘れてを繰り返して徐々に自然と手が動くようになっていきます。ほんとに体育会系の試験だと思います。根気・根性がないと続けられません。

3.適切なタイミングで解き直す

覚えた論点を本試験にいかに記憶が新鮮な状態で持っていけるか、そのためには適切なタイミングで解き直すことが必要です。

ここで活きるのが間違いノートです。これまで受験した科目はすべて間違いノートを作っていました。

私の場合、作るタイミングは6月頃になってからです。

記憶には個人差があると思いますが、間違いノートに綴った苦手論点は試験1~3日前に再度解くように準備していました。

法人税法のときは上級コースのトレーニング問題を6月から再度ひととおり解き直したのですが、TACのトレーニング問題(令和6年度版)は249問あり、1ヶ月半ほどかかりました(トレーニング問題だけではなく答練もやりながらだったのでだいぶ時間がかかりました)。

しかしながら1ヶ月半もたつと一番初めの方でやった論点がまた頭から少しずつ抜けていきますが、頭から抜けていくということは苦手な論点と言うこと。

この時点でもアヤフヤな問題や自信がない問題をノートに切り貼りしたり、トレーニング問題に付箋を貼ってておいて、気が向いたときに再度解き、更に試験本番1~3日前に再度解くということをやっていました。

なお、簿・財・消・相は文字通りノートに書いたり、コピーした問題をノートにのり付けしたりしていましたが、法人税法だけはボリュームが多すぎて、コピーした問題をそのまんまファイリングするという手法に変えました。初めは同じようにノートに切り貼りしていたのですが、論点が多すぎて時間を取られ過ぎたので。

間違いノートを作るのは基本的に計算問題だけでしたが、法人税法だけは理論の間違いノートも作っていました。理論といっても組織再編成と欠損金絡みだけですが、これらの論点はほんとに覚えづらかったですね。ほんとに。

税理士試験は範囲が広いのですべて完璧な状態で本試験に持っていくことは不可能です。6~7月時点で完璧だと思っても1ヵ月もたてばうろ覚えになります。

6~7月に実施される予備校の模試で良い評価が取れたとしてもほんとに油断できません。繰り返し解いていないと本試験前にはうろ覚えになっているはずです。

いかに記憶が新鮮な状態で持っていくか、それを効率的に実行するためには苦手論点だけを詰め込んだ間違いノートはやはり必須だと思います。

なお、特に法人税法については論点が膨大なので試験前は休暇を取れないと間違いノートすらこなせない状況でした。理論も膨大なので。最後の最後で詰め込むために休暇が取れる職場だと良いですね。

4.最後に

結局として回数ではないです。繰り返しとなりますが、

「解答パターンを淀みなく書ける状態になっているか」

「覚えた論点を本試験にいかに記憶が新鮮な状態で持っていけるか」

ということが重要だと思います。

こんな感じで5科目の受験経験を経て自分なりの勉強フォームを固めることができました。令和6年度の法人税法に不合格だったとしても効率良く再挑戦できるような気がします。

「いや落ちていたら効率が良くなかったということか?」なんて、もやもやしながらこのnoteを書いています。。

冒頭でも書きましたがまだ受験生の身でありながら偉そうなことを書いてしまい申し訳ありません。。

今回は以上となります。