タグマネジメントの緊急度は低いが重要度が高いハナシ

運用型広告のコンサルティングの仕事をしていると、ウェブサイトのタグの相談や実装のお手伝いをする機会を多くいただく。

その中でもタグマネージャーを使用した設置代行は広告に付帯する無償サービスとして提供してきたが、あるとき、自ら提案して有償で膨大な直貼りタグをゼロからタグマネージャーを実装して整理するお仕事をさせていただいたことがある。

当然だが無償よりも有償でいただく仕事のほうが時間を割くことができる。それをきっかけにタグマネジメントの奥深さを知り、感知する事象が広くなったのをよく覚えている。そんな私が広告主、広告代理店どちらにも推奨したい2つのポイントをご紹介します。

1,使わなくなったタグは停止か削除する

2,個人情報を入力するページにどのタグを置くかはよく考えること

タグが多くても「ウェブサイトが体感できない程度に重くなるだけ」と考える人は少なくない。よくある実態はこんな感じだ。

・いつか広告を再開するかもしれないからタグは置いたまま

・特にリターゲティングのタグはユーザー蓄積もされるしメリットしかない

・前の代理店のタグをそのまま置いたままにしておく

・そもそも分からないから触らないでおく

・手を付けたらやりきれるか不安だからそのままにしておく

そんな状態にボディーブローを放ったのが日経新聞だった。

1,使わなくなったタグは停止か削除する

冒頭の文章は以下のように始まる。

ネット通販など国内で消費者向けサイトを運営する主要100社の5割が、具体的な提供先を明示せずに外部とユーザーの利用データを共有していたことがわかった。「クッキー」と呼ぶ閲覧履歴データや端末情報のやり取りが多く、使われ方次第で氏名や住所、収入なども特定されかねない。日本では違法ではないが、利用者が意図しない形で情報が広がる懸念も強い。

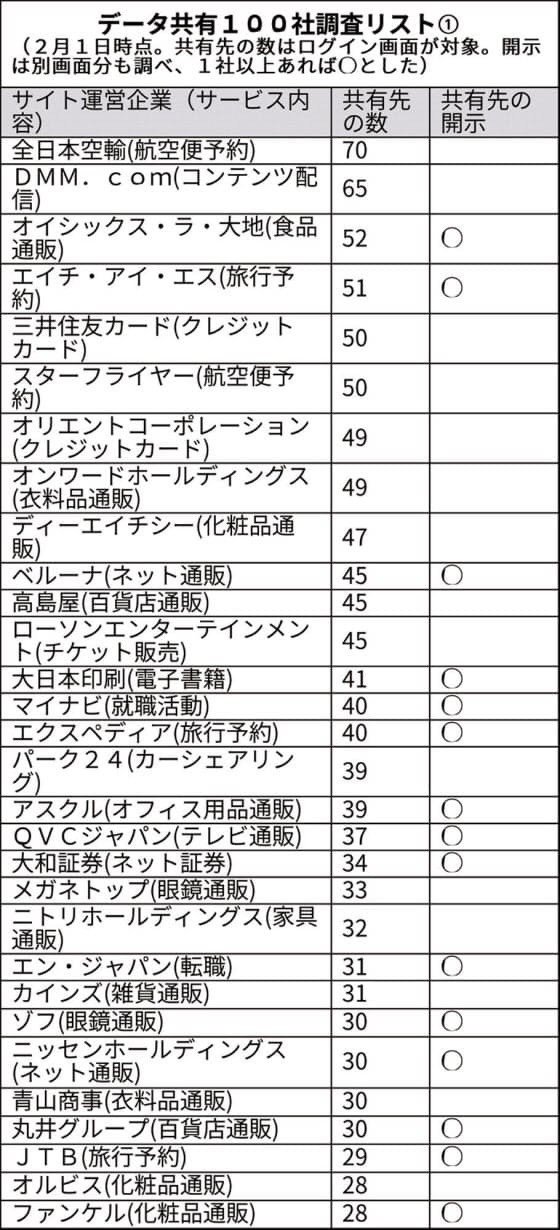

広告代理店に在籍してネット広告を上手く使うお手伝いをしている身としては「仰々しい表現だな」と感じたのが正直なところだが、記事に書かれていることは事実だし、こういう言われ方をする時代になった、と捉えるのが正しいと認識を改めざるをえなかった。記事ではデータ共有先が多いランキングが公開されてしまったのだ。

日経新聞:2019/2/26

情報共有先、5割が明示せず 閲覧履歴など主要100社

具体的なカウント方法は明かされていないが、私が当時カウントしてみたところ、完全一致はしなかったが「現在読み込まれているタグの数」をカウントしていると捉えて良さそうだった。

広告代理店目線からすればタグが多い理由はいくらでも想像がつく。

・付き合う広告代理店が多い

・「地域」や「事業」別に広告アカウントを分けている

・多様なDSPで配信をしていた

タグというのは正常に設置していれば、そのサービスを使っていようがいまいが、動作と通信をして機能を全うしようとする。

いくら広告代理店がタグを置き散らかしても、広告主がタグの管理に関心がなくても、上記のように等しく「企業」に矛先が向いたのだ。

2,個人情報を入力するページにどのタグを置くかはよく考えること

日経新聞の調査は「ログイン画面」を対象として集計されている。

ウェブサイト全体に幾多のタグが置かれていようとも、ログインページに反映されているタグでランク付けされたのだ。ネット広告をフル活用しているような企業がランキングで下位に位置しているのは「タグをログインページに反映していなかったから」が理由だ。

なぜ日経新聞はログインページを対象に集計したか?

ログインに使用するIDの情報でクッキーシンクをすれば、個人情報を容易に特定できてしまうからだと考えられる。もし上位にランクインした企業に一言コメントを求めたら「リターゲティングをする目的で置いていただけ」「休眠タグが多かった」という企業がほとんどだろう。タグを設置している企業が、そうする意図を持っているか否かは関係なく、100社のランキングが出てしまったのだ。

日経新聞:2019/2/26

データ共有100社調査一覧 外部へ平均17件

これは「本当に置く必要があるタグ以外をログインページに反映させない」ようにしていれば、少なくともこのランキングでは下部に位置しただろう。

「共有先の開示」のマルは何なのか?

日経新聞の記事では共有先の開示についても触れられている。

各社の利用規約やプライバシーポリシーと照らし合わせると、共有先を1件以上示していたのは全体の半数以下の45社だった。開示している社の多くは、利用者がデータ共有を拒否するための「オプトアウト」のリンク先も用意していた。

これはウェブサイト管理者のアクションになるが、Cookieポリシーを設けることで解決する。日経新聞の記事は2019年2月ですが、その時点では集計対象とされた大企業と言える100社のうち半分以上の企業がCookieポリシーに準ずるものを全く用意していなかったということです。

前回のnoteでまとめているので一読ください。

まとめ

私はこの一連の話を広告のパフォーマンスに直接影響を及ぼさないので「緊急度は低いが、重要度は高い話」の類だと捉えている。矛先がどこに向いたのかを思うと、まずはウェブサイトを所有する企業が自分事として向き合うことが重要だと言えるでしょう