伊豆川飼料の工場見学|ファクハク×静鉄グループ×JA静岡中央会

こんにちは!静岡鉄道入社4年目社員の八木です。

静鉄グループ×JA静岡中央会×市内の企業様との垣根を超えた研修を行っています。私たちは伊豆川飼料株式会社さま(以下伊豆川飼料)とともに静岡工場博覧会「ファクハク」への参加と通して、伊豆川飼料の課題解決に挑みました。今回は伊豆川飼料の歴史や魅力を紹介しつつ私たち(チーム マグ活)の取り組みを紹介させていただきます。

これを読んでいるあなたはきっと夕飯にマグロを食べたくなるはずです。

マグ活についてこのnoteの最後に紹介しています。マグ活とは何なのか推理しながら是非ご覧下さい🌊🌊🌊🌊

第1章 清水港と伊豆川飼料の れ・き・し

まずは、伊豆川飼料の歴史を紹介させていただきます。伊豆川飼料の歴史を紹介する上で欠かせないのが清水港の歴史です。

清水港の歴史は西暦600年(飛鳥時代)までさかのぼります。このころに朝鮮の百済への救援船が出港した記録が残っております。

時は流れ、徳川家康が駿河(現 静岡県)の領主になった際(1585年)に水軍を置き、1605年に港町を作ったそうです。徳川家康が清水を軍事海上交通の要衝として見ていたことがうかがえます。さらに時代は進んでいき1813年には、回船問屋39軒、回船宿30軒のほか、魚市場などもあったようで、港町として大いに賑わいました。1904年になると清水港はミカンの輸出をはじめとして貿易港としてさらに発展していきます。

ちなみに静岡鉄道は1919年に清水港へ輸出用のお茶を運ぶために誕生しました。

1920年頃、駿河湾で突如としてビンナガマグロが釣れるようになり漁船が多く入港します。世間は世界恐慌の煽りを受け失業者が多くいました。1929年にツナ缶が誕生し、失業者対策もあり、ツナ缶の製造は爆発的に増えていきます。世はまさに缶詰戦国時代‼

戦争が終わり、冷凍マグロが清水港に多く輸入されるようになり、冷凍倉庫・加工場が数多く作られました。

このころわれらが伊豆川飼料も産声を上げました。

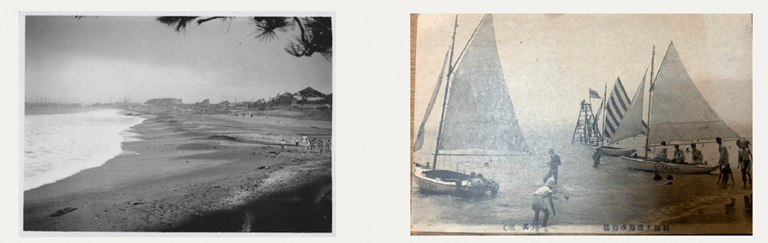

缶詰を作る過程で発生する、人が食べることのできないマグロの頭や骨など(マグロの残渣)に注目したのが創業者の伊豆川埈次さんでした。清水の缶詰工場が発生させたマグロの残渣などを回収し、天日干しで乾燥させ、飼料メーカーに販売する会社として伊豆川飼料はここ清水に誕生し現在では、肥料、飼料の販売や倉庫業を営む会社となりました。当時、天日干しは袖師海岸の浜辺で行われていました。現在は埠頭になっていますが、当時は砂浜で海水浴場がありました。ちなみに、かつては袖師海水浴場に静鉄の路面電車が走っており、たくさんの人で賑わったようです。

第2章 伊豆川飼料について

現在では、静岡を中心に、水産業の盛んな各地から「魚粉」を仕入れ、お客様の要望に沿った成分に配合された「調整魚粉」を製造・出荷しています。また、前章でも少し触れましたが、清水のツナ缶工場の残渣から「魚粕」と呼ばれる肥料を作り、作物や地域ごとあった複数の肥料を配合したオーダーメイド「配合肥料」を製造・出荷しています。

材料納品時、出荷時の細菌検査など品質管理も徹底しています。特筆すべきは、農家さんの意見を取り入れてオーダーメイドの「配合肥料」を作っているところです。肥料によってお茶の葉っぱの色が変わってしまうこともあるため、農家さんと何度も打合せを行い肥料の配合を調整しています。

第3章 ツナサイクル

突然ですが、ツナサイクルって知っていますか?料理名ではないですよ。

きれいな海でマグロが育つ→マグロでツナ缶を作る→ツナ缶を作った際の残渣を肥料に加工→肥料から美味しいミカンやお茶ができる→肥料は有機肥料のため海を汚さない→きれいな海でマグロが育つ…。

このように、ツナ缶の残渣から始まり、美味しいツナ缶、ミカンやお茶につながる循環がツナサイクルです。SDGsが近年叫ばれていますが、持続可能かつ美味しい循環が70年前から存在しています。

しかし、このツナサイクルが存亡の危機を迎えています。

下記の表をご覧ください。ツナ缶の国内生産量は減り、輸入ツナ缶が増えています。

そして、食用魚介類の消費料は減少してしまっています。

伊豆川飼料の材料は、国内で生産されたツナ缶などの残渣からできています。国内のツナ缶の生産量と消費量が減ってしまうと、ツナ缶の残渣も少なくなってしまいます。

ツナ缶の残渣が少なくなれば肥料や飼料が作れなくなってしまいます。

第4章 私たちの取り組み

伊豆川飼料よりツナサイクルの危機について聞いた私たちは、ツナサイクルを救うためにファクハクを通じてどんなことができるか話し合いを始めました。私たちはツナサイクル全体の底上げを目的としました。サイクルである以上、循環の中の一点が増えることで連鎖的に増えていくと考えました。

舞台はファクハク、工場見学に来ていいただいた方に伊豆川飼料のファンになってもらうことを目標に設定しました。伊豆川飼料のファンになってもらい肥料に興味を持ってもらい家庭菜園を始める、ツナサイクルの危機を知ってもらい、もっとマグロを食べる、など伊豆川飼料のファンになってもらうことを入口にその後の行動に影響を及ぼしたいと考えました。

伊豆川飼料のファンになっていただくため、より分かりやすい工場見学の説明とワークショップの内容の拡充の2本の柱で進めていくこととしました。

工場見学の説明では、より分かりやすくするために座学の時間を用意しました。昨年までは野外で簡単に説明する程度でしたが、モニターとイスを用意しスライドショーにて説明することとしました。また、わかりにくい箇所では動画を用意するなどわかりやすい工場見学を目指しました。

ワークショップでは、デコツナ缶とオリジナル肥料作りという2つが昨年より引き続いて実施する予定であったので、追加でできるワークショップが無いか検討を行いました。沖縄の星の砂に着想を得た「砂骨」などを企画しましたが、こちらは参加者層に大人が多かったため実施は断念しました。このような形でアイデアを出し、時には断念しながら当日の準備を進めていきました。

第5章 当日の様子

前章では、準備をご紹介しましたが、ここでは当日の様子をご紹介します。

当日は、天候にも恵まれ各回満員のご来場をいただきました。当日の流れは、「受付」→「伊豆川飼料と清水港の歴史などの座学」→「工業見学」→「ワークショップ」の流れで進みました。始めは伊豆川さんが直接説明おこないましたが、後半緊張もほぐれてきた私たちが説明を行いました。説明をする上で感じたことは、全員伊豆川さんの説明をそのままするのではなく、各々が自分にとって分かりやすい言葉にかみ砕いで説明をしていたのが印象的でした。

説明する姿は、伊豆川飼料の従業員の一員のようだったと自負しております。

以下当日の写真を掲載させていただきます。

当日御来訪いただいた方ありがとうございました。

第6章 振り返りと今後について

本noteでは清水港の歴史の紹介から始まり、ツナサイクルの危機、ファクハクの準備、当日について説明させていただきました。ここまで見ていただいた方も、ツナサイクルの一部であり、同志です。繰り返しになりますが、私たちは今回のファクハクを通じて、ツナサイクルの危機を少しでも多くの方に知らせ、行動を変えてもらうことを目標に取組みました。

今まで、色々な農家様と伊豆川飼料、二人三脚で築き上げてきた、オリジナル肥料と信頼関係。同じ品質・金額を保ち静岡の農業を盛り上げていきたいけれど、国内マグロ消費量が減少していることで、今まで通りには難しくなっています。せっかく、静岡は全国屈指のマグロ県であるのにも関わらず、それを知ることがないために、金額が少しでも安い海外産のマグロを購入してしまっています。マグロだけでなく、農業分野でも知らず知らずのうちに海外へお金が流出してしまっています。買い物の際に、国産と海外産で、安い海外産を手に取っていませんか?

先ず僕たちにできることは、そんな現状を静岡の人たちに知ってもらう事、静岡の循環を考えてもらうことが大切だと思っています。今回、ファクハクで来訪した方にも現状を知ってもらい、今後の行動を変えられたのではないかと思っています。工場見学の最後に物販を行い、「とろつな」と「しろつな」を販売しました。決して安い価格ではないツナ缶でしたが、ツナサイクルの危機を知った皆さんは、お土産に買って行っていただけました。毎日、高級ツナ缶を買うのも難しい世の中ではありますが、たまの贅沢、親戚への手土産などの機会で今後もツナサイクルの危機を思い出し、国産のツナ缶を手に取ってもらえれば嬉しいです。あなたのその小さな活動が、ツナサイクルを通じて、伊豆川飼料をはじめとした関係者の大きな助けになります。

最後になりましたが、マグ活についてご説明させていただきます。

簡単にまとめると「もっとたくさんおいしいマグロを食べようぜの活動」の略です。前段でも触れましたが、みなさんがもっとたくさんツナ缶や刺身を食べると、残渣は増えたくさんの肥料を作ることができます。農業を始めたり、板前になったりするのは難しいですが、たまの贅沢に国産マグロのおいしいお刺身を食べることなら簡単に感じませんか。繰り返しになりますが、その小さな一歩は、ツナの残渣を増やし、皆さんは美味しいものを食べることができます。双方満足できて一石二鳥、いや一食2魚?

最後までnoteを読んでくれたあなた‼お腹が空いてきませんか?空いてなかったとしても今日の夕飯はマグロを食べましょう!

最後までお付き合いいただきありがとうございました。

*お腹が空いていない方のためにマグ活コレクションより、美味しそうなマグロの写真を掲載しておきます。お腹が空きますように🙏🏻

ーー

伊豆川飼料さんの説明として、ここまでまとまった記事を初めて読みました。そして常日頃から伊豆川さんが発信されている内容を丁寧にかつ熱意の伝わる記事としてまとめられていて、まさに伊豆川飼料さんの課題に対して「当事者意識」を持って取り組んでこられたんだなぁ、とひしひしと伝わってきました。アツい、アツすぎる・・・!おそらくファクハクnote中で最長の記事となったと思います。ありがとうございます!!

静鉄グループさんの今年の研修の狙いや概要はこちらから▼