ユーザーインタビュー💬における事実質問の可能性

📝 どんな方に向けて書いてみたか

1. 対話でインサイトが得られずモヤモヤがある方

2. プロダクト開発でユーザーインタビューをする方

3. コンセプトテストで迷っている方

-> 事実からインサイトを得る事実質問をご紹介

-> コンセプトテストでの事実質問の活用

こんにちは。かつやま🌝です。

プロダクト開発において、ユーザーインタビューを取り入れている組織は多いと思います。その際、インタビューの目的を定義したが、その目的を満たす手段(質問の仕方、対話手法)が漠然としていて、何となく質問を投げてしまうことがあると思います。

この課題感に対する解決策の一つとして「事実質問💬」の紹介とそれを取り入れたインタビュー・コンセプトテストを本noteに記します。

目次

本noteの位置付け

書籍📖「プロフェッショナルプロダクトオーナー」において、プロダクトマネジメントとは「すきまを埋めることである」とあります。事実質問を活用したユーザーインタビュー・コンセプトテストを通して、具体的な情報をもとに意思決定できます。

本note📝に記載されていること

事実質問とはなにか

事実質問の活用の仕方

事実質問を活用したコンセプトテスト

本note📝に記載されていないこと

ユーザーインタビューとはなにか

コンセプトテストとはなにか

良い書籍📕に出会えた

ユーザーインタビューを数十回実施しましたが、新たな気付きに繋がる回もあれば、逆に、本音で語られているか分からなかったり、新たな気付きに繋がらない回もあったように思います。書籍「途上国の人々との話し方」では、この違いに関連する要素が「事実質問」として言語化されていました。

事実質問が現実を浮かび上がらせる

事実質問とは何か

「事実」の回答を促す質問を書籍では事実質問と呼んでいます。事実質問はインタビュアーの意見を促す質問ではなく、過去に対する事実を尋ねる質問です。これだけでは難しいと思うので、事実質問ではない質問を挙げていきます。

事実質問ではない質問

「なぜ?」「どう?」と尋ねる質問

なぜ?、(調子は)どう?と尋ねるのはインタビュアーの意見を問う質問です。意見は状況次第で歪みますし、都合の良い内容になり得ます。事実質問では「その問題・事象はいつ起きた?」と問います。

例:理由や状況を尋ねる質問は「意見」になり得る

・事実質問ではない質問 🙅♀️

- 質問:夜ご飯でなぜコンビニを使うんですか?

- 回答:(うっ、)最近、仕事が忙しくて…

・事実質問 🙆♂️

- 質問:昨日の夜ご飯は何を食べましたか?

- 回答:コンビニでお弁当を買って食べました。

- 質問:その前日はどうでしたか?

- 回答:前日もコンビニだったはずです。

- 質問:最近、コンビニ以外の夜ご飯を食べた記憶はありますか?

- 回答:5日前にスーパーに行き作って食べました。

- 質問:スーパーはどこにありますか?

- 回答:駅の向こうです。歩道橋の先ですね。

- 質問:自宅からスーパーは何分かかりますか?

- 回答:歩いて、10分かかります。

- 質問:自宅からコンビニは何分かかりますか?

- 回答:2分かからないくらいですね。

︙

- 仮説:自宅から遠くてスーパーを利用していない?

-> 事実質問なら事実ベースで課題仮説が得られる

-> 事実質問でない質問と事実質問で結果が異なる

「頻度はどう?」「いつもどう?」を尋ねる質問

頻度やいつもどうか?、という質問はインタビュアーの意見を問う質問です。頻度を意見で聞いてしまうと、思い込みが入った歪んだ回答に繋がり得ます。事実質問では「問題はいつ起こった?その前は?その前は?」と過去を遡って問いを重ねます。

例:頻度を尋ねる質問は「意見」になり得る

・事実質問ではない質問 🙅♀️

- 質問:普段コンビニはどれくらい利用しますか?

- 回答:(嫌なとこ突くなぁ)ほとんど毎日です

・事実質問 🙆♂️

- 質問:直近でコンビニを使ったのはいつですか?

- 回答:昨日のランチ休憩のときです。

- 質問:その前にコンビニを使ったのはいつですか?

- 回答:確か、月曜日なんで4日前です

︙

- 結果:1週間に多くて2回コンビニを利用していた

-> 事実質問なら正しい頻度がわかる

-> 事実質問でない質問と事実質問で結果が異なる

事実質問である質問

例の通り、事実質問自体はそれほど難しいものではありません。要素としては以下を満たす質問が事実質問となります。「いつ?」という質問は 1. 2. 3. のすべてを満たす非常に強力な問いです。

インタビュアーが回答に困らない過去〜現在に対する具体的な質問

「誰が」「どこで」「いつ」行動したかというオープンクエスチョン

経験したことがあるか?知っているか?というクローズクエスチョン

事実質問はインサイトに繋がる

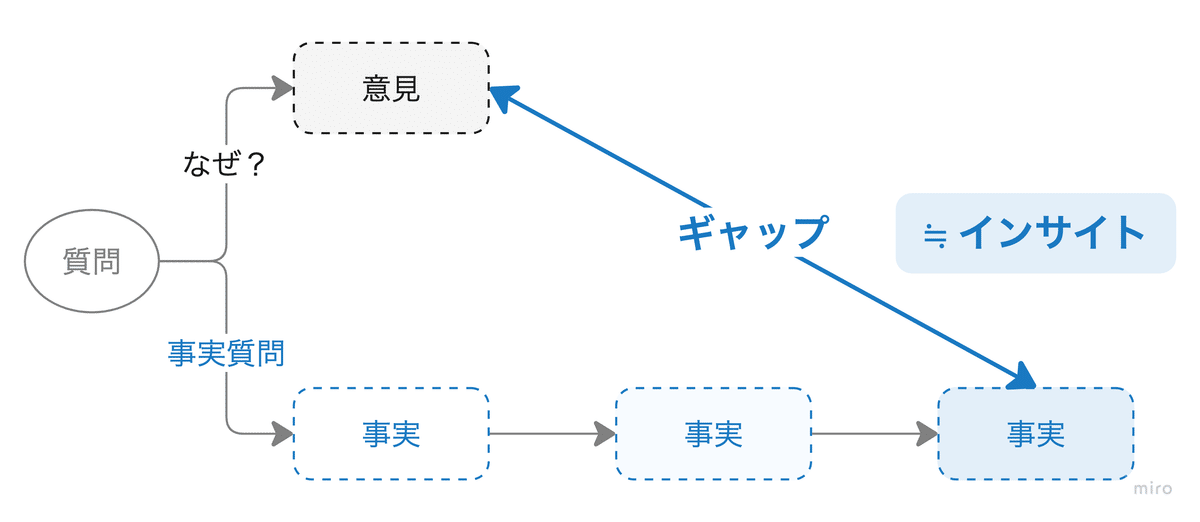

このように「なぜ?」「どれくらいの頻度?」という質問から生まれる意見と事実から導かれる結果にはギャップが生じている場合があります。事実質問が有効な大きな理由がここにあります。

そして、このギャップがインタビューから得られるインサイトです。プロダクト開発における不確実性を潰すためのユーザーインタビューが歪むことによる影響は避ける必要があります。

特にユーザーインタビューにおいて、インタビュアーとインタビュイーで立場が異なる場合に有効です。

例:資金を出す、権力を持つ など

起こり得る状況:インタビュアーが求めているであろう回答をインタビュイーが自分の意見として回答する

事実質問は未来に有効なのだろうか?

ざっくりと紹介しましたが、事実質問が過去や現在に対する現実を知ることができるという点で有効なことは一定想像できると思います。

ところで、私たちはデジタルで課題解決した「未来」「仮定」を議論することが多いです。プロダクト開発する際、過去や現在だけでなく「そのプロダクトが課題解決した未来」や「そのプロダクトが存在する仮定」におけるインサイトが欲しいこともあります。これらに「事実質問」は効果があるか?というのが考えてみたい観点です。

未来のインサイトを得る、とは?

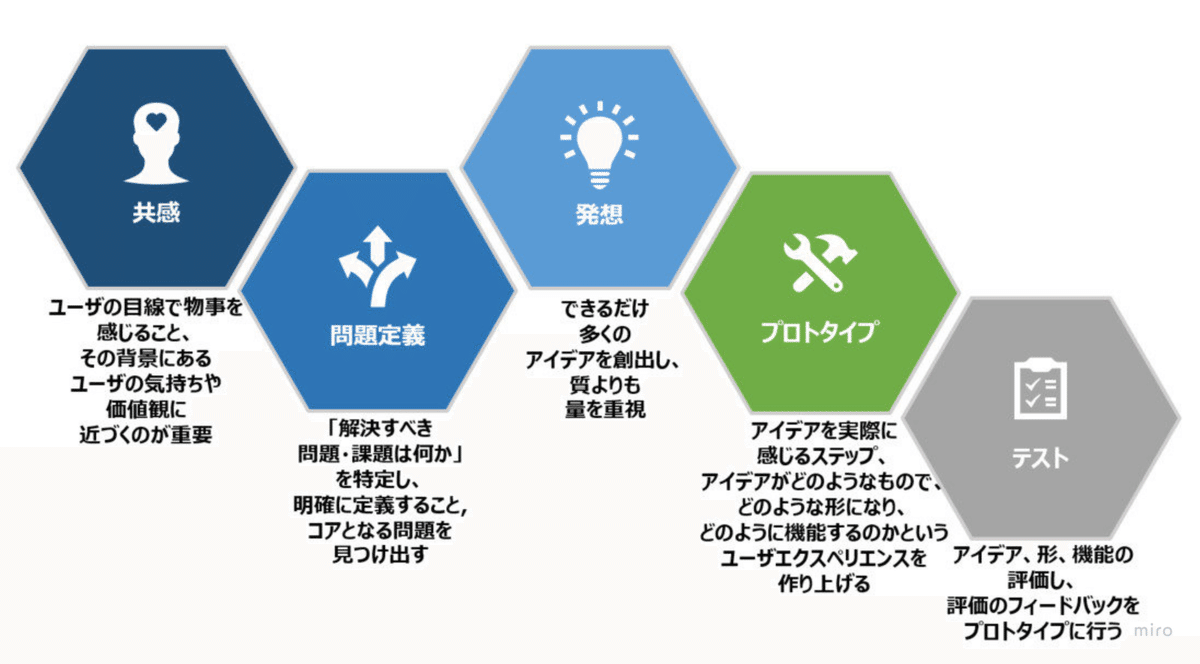

デザイン思考の視点に立って考えます。基本的にユーザーインタビューなどの検証を行う程度に不確実性が高いと判断される場合はデザイン思考がベースになるからです。

事実質問は過去から現在に対して有効でした。デザイン思考における「共感」「問題定義」は基本的にユーザーインタビューを中心に情報を集めるはずです。そのため、事実質問が有効な対象そのものになります。次に「プロトタイプ」「テスト」はプロトタイプを利用し、ユーザビリティテスト+ユーザーインタビューから情報を集める場合があります(※行動ログによる定量的な検証もあるが)。これも事実質問が有効と理解できます。

なので「発想」において、事実質問は効果があるか?という観点を実際に行ってみました。

コンセプトテストで事実質問した

私が携わっているプロダクトにおいて、新たなアイデアを検証するためコンセプトテストを実施しています。コンセプトテストは「発想」を検証するための手段の一つです。コンセプトテストの目的は大きく2つありました。

アイデアに対する新たなヒントを被験者から引き出す

複数案あるコンセプトを評価して方針の意思決定を行う

問い:利用したいですか?

答え:利用したい/どちらでもない/利用したくない

本コンセプトテストで事実質問をトライしてみました。その方針は「問題定義時点での事実質問に対して、発想時点での事実質問で検証する」です。

事実質問で理由を言語化してもらう

「利用したい」という評価を頂いた場合に、なぜその評価になったのかを理由を聞き出したいです。その際に、起点として事実質問が有効でした。コンセプトテストでは動作するプロトタイプが無く想像なので、抽象的な質問に回答するのが困難だからです。

🙅♀️ なぜこの案を利用したいと思いましたか?

🙆♂️ いつこの案を利用しますか?

🙆♂️ どのタイミングでこの案を利用しますか?

🙆♂️ 利用するのは何時頃ですか?

🙆♂️ 利用するのはどこでですか?

🙆♂️ 利用するのは誰ですか?

︙

この時点で問題定義時の事実質問の回答と重なっていれば、仮説は一定正しかったと判断できます。

いつこの案を利用するか?という問いも未来に対して抽象的な質問になるので、回答が困難なシーンがありました。その場合はバイアスがかからないように選択肢を用意すると良さそうです。

・例:起床後/午前中/ランチ/午後/夕方/夜/就寝前

事実質問で深堀りする

尋ねた事実質問に対して、今度は過去と現在に対する事実質問を重ねます。

🙆♂️ これまでは何で代替していますか?

🙆♂️ 直近だといつ実施しましたか?

🙆♂️ 実施したのはどこですか?

🙆♂️ どうやって実施しましたか?スマホ?PC?

🙆♂️ ご自身で実施しましたか?

︙

事実質問を繰り返すと新たな情報が得られます。これはインサイトです。

事実質問を仮説として、事実質問で検証する

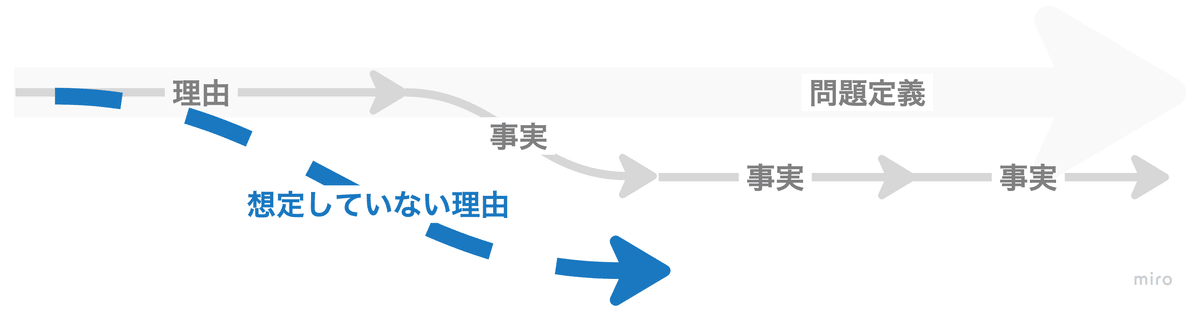

起点で尋ねた事実質問が問題定義時の事実質問と全く合致していない場合があります。これは大きなインサイトになり得ますし、コンセプトに致命的な課題がある可能性を示唆していると考えられます。

私が実施したコンセプトテストでは「毎日の売上振り返りを行うためのアイデア」を検証することが目的でした。ですが、テスト実施してみると「発注予測のために利用したい」という全く想定していないインサイトが得られました。

上記コンセプトで機能を作る場合、「どの商品がどの程度売れるのか?」という観点はフォローできず、発注に必要な商品単位の情報は得られない状態でした。これは事実質問から得られた大きなインサイトです。

まとめ

「事実質問」はユーザーインタビューにおいて、かなり強力な武器になると感じています。加えて、過去や現在だけでなく、未来に関しても事実質問を投げかけることで、新たなインサイトが得られそうです。

インタビューを振り返ると、まだまだ事実質問ではない質問を出してしまう瞬間は多いですが、事実質問を使いこなせるとプロダクトマネジメント・UXリサーチの幅が広がると感じます。また、プロダクトマネージャーだけでなく、チーム全体として意識すると、なにか生まれそうな予感もします。

書籍には「事実質問」だけでなくそれを使って気付きに繋げる「ファシリテーション」という要素も語られています。他者と問題認知・課題定義し、自分ごと化を促すスキルです。ぜひ読んでみて下さい。