【ナヒレ決議】第六話 憂慮・提案・拘束

干川が受話器に手をかけて、十数分が経っていた。

ありさを放置して、何日経ったのだろう。連絡もせず放置され、彼女はすっかり干川に失望している。または、心配で心を崩している。一言声を聞かせて、自分は大丈夫だと言うだけでも、ピギの家族のように安心してくれるかもしれない。

だが、賢いありさのことだ。きっと干川が生きていると知れば、いろいろな手立てを使って彼を捜索しようとするだろうし、なぜ帰ってこないのかと詮索もするだろう。そんな中、人類が滅亡するなんてことを聞けば…… 。

彼女のために人間を錬成しようとしていることは伏せたほうがいい。でも、彼女はきっと、干川の動揺に感づくだろう。

「干川さん」

記号を読み上げるような淡々とした声。いつの間にか横に、ブリジットが立っていた。

何度もノックをしたが、出なかったために部屋に入ったところ、干川が気づかず硬直したまま、すでに何分も経った、とブリジットは説明した。

「私に部屋をくださいませんか。すでに皆さま眠られて、お願いできるのが干川さんだけだったもので」

「え、えっと…… いいけど。どんな部屋が」

「干川さんの部屋と同じで構いません。休息が取れれば」

干川は受話器を置いて、会議室に出た。

ナヒレに触れ、ふと考える。この中から彼女が生まれたのかと。未だに、信じられない。

「不思議でしたら、干川さんも人間を作られたらいいんですよ」

心を見透かしたように、ブリジットが言った。

「そんな。俺は…… 」

「干川さんは、当初の百名の中に恋人を入れなかったと、ピギさんがおっしゃっていました。彼女を連れていけば思い入れのある人もつれていかなくてはならないため、諦めたとも」

「まあ、ね…… 」

干川達の分よりも少し小さいが、余剰スペースを使って、ブリジットの部屋を作った。家具が要らないのであれば、十分なスペースだ。

干川と同じベッドを置き、冷蔵庫も作った。彼女は干川達と違ってナヒレを使えないため、空腹やのどの渇きを満たすために、それなりの食料が必要だと思ったのだ。

「本当に、ほかに必要なものはないの?」

「干川さんも恋人をナヒレで生み出されてはどうですか。彼女のことなら、脳内にインプットされているでしょう」

ブリジットの言葉に、干川の脳の働きが一瞬、止まった。

「な、なに言って…… 」

「彼女が干川さんに隠している事柄はあるでしょうが、それでも結局干川さんとのコミュニケーションに障害がなかったのであれば、問題もないでしょう。それに、彼女に対して少々不満を抱いていた場合は、それを解消した人格形成さえしてしまえば、完璧な恋人が…… 」

できたばかりの部屋の壁が、激しく揺れた。

干川のこぶしが、壁にへこみを作っていた。拳がしびれて、骨まで届く。ピギの夫も同じ痛みを感じていたのだろうか、その痛みが脂汗を出させ、干川は顔を拭った。

「ふざけるな」

「事実を言っただけです」

「事実を言えばいいってもんじゃないだろ、人間って」

産まれたばかりの命に、自分は何を、と干川は言いながら自分にあきれる。ただでさえ苦手なグリーンに似た、少女。ブリジットの美しい唇が、言葉を続ける。

「彼女にご連絡をするのを、迷っていたようなので。それが絶対解だと判断しました」

「…… 君にもいつか、大切な人ができればわかる」

干川は新品の部屋から出ようとドアノブに手をかけた。

「あの。どうして恋人に連絡をしようしていたんですか」

「…… 様子を知りたいだけだよ。SNS にもしばらく投稿もしてないから」

「なら、見ればいいんじゃないでしょうか」

「え?」

「ナヒレで、彼女の様子が見られる物質を作り出せばいいんです。あなたの想像力で。仕組みを熟知していなくても、想像ができれば錬成できる。それは、グリーン氏の研究で既に実証されています」

ブリジットは干川を押しのけて会議室のナヒレを取り、干川に渡した。

「どうして…… 僕に気をかけてくれるんだ?」

「別に、気をかけているわけじゃありません。ただ、議論に支障をきたすのは、時間の無駄だと判断したまでです」

さあ、とブリジットが誘うのを受けて、干川はためらいつつも、ナヒレと同じ型の、思い浮かべた人間の様子を見られる装置を生み出した。光と共に干川の手の中に現れた装置は、何度も通ったありさの部屋のリビングを映し出す。

そこには、テレビをじっと見つめている、ありさの姿があった。

「!…… 」

「成功しましたね。さすがです。グリーン氏よりも、想像力が豊かですね」

「え?」

「彼は、現実にあるもの以外、思い浮かべられないようなので。私も、そこは同じですが」

そう言うと、ありがとうございました、と言ってブリジットは自分の部屋に戻っていった。

取り残された干川は、握られた装置に映るありさに、もう一度視線を落とす。テレビでニュースを見ているありさの顔は、土のように色が悪い。手には、ピギのように抱える如く、スマホが握られていた。おそらく、干川からの連絡を待っているのだ。

「あり…… 」

言いかけて、目頭が急に熱くなった。気づかないうちに、干川の目から、何粒も、何粒も涙がこぼれていた。本当は、彼女を救いたい。彼女が拒もうと、なんだろうと、彼女を、いますぐこの手に抱きしめて、どこか遠く、怪物に見つからないように逃げてしまえたら。

泉のように、干川の中から願望があふれ出た。彼女に、会いたい。ありさに、会いたい。干川はその場に膝をつき、寝ている一同を起こさないよう、唇をかみしめて泣いた。

人間を滅ぼしに来る怪物が、憎い。憎くて憎くて、仕方がない。自分の命を差し出して、愛する彼女を救えたら。干川は、自分の無力さに、何度も何度も、あふれ出そうになる声を押し殺した。

■

「何言ってるの、干川くん」

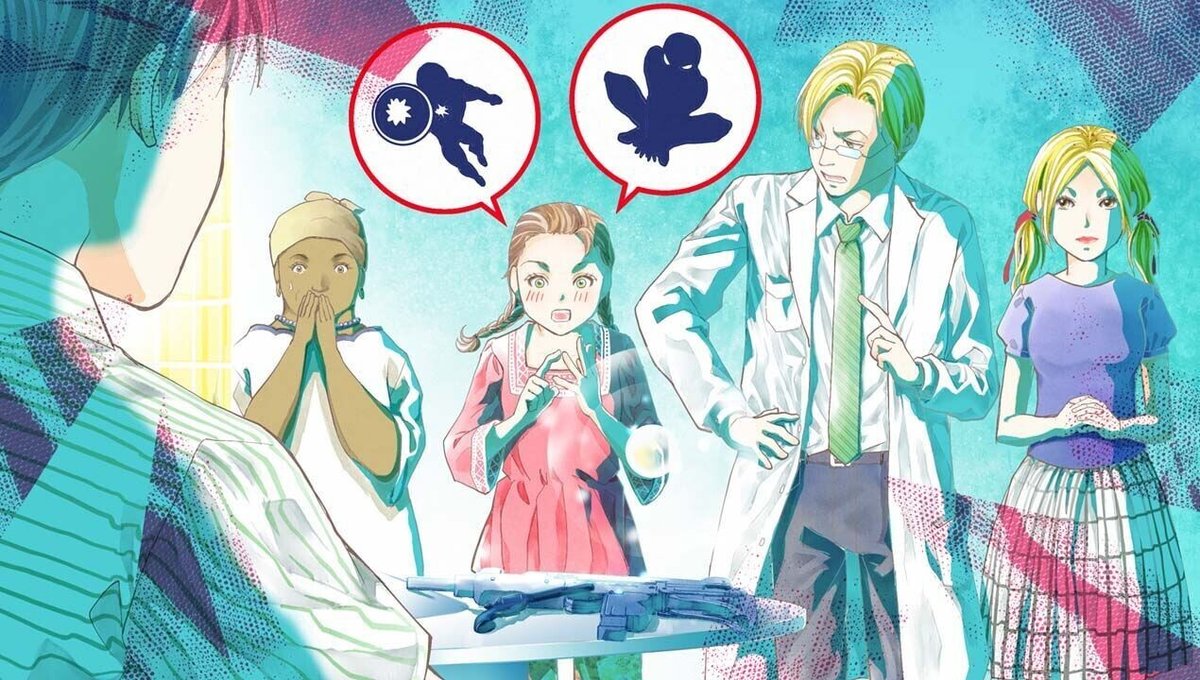

干川の発言に、一同はしばし理解に時間を必要とし、その後、堰を切ったように戸惑いをぶつけた。地球人類すべてを救うために、ナヒレを使って怪物に対抗する。いくつ批判を浴びせられても、決して干川は譲らなかった。

「これまでナヒレを使ったやつらも、どこから現れてどう倒すか対策が取れなかったやつなんだぞ。俺たちの力で対策をとるなんて、不可能だ」

「これを見てくれ」

干川は昨夜錬成した装置を取り出す。

ナヒレに似た玉を見て、一同は理解できない様子だった。干川は、先日会ったピギの夫を想像し、念を込めてみせた。現れた夫の今の姿に、ピギは驚きの声を上げた。

「頭に浮かべた人間の今の様子を確認できる装置だ」

「すごーい!ハリーポッターの世界だ!」

「そう。つまり、ナヒレを使えば、俺たちの想像するものは何でも作ることができる」

「それが何だって言うんだ」

「怪物を倒す装置を作ることだって、可能だって意味だ」

「本当に…… ?」

「確証がない」

「ないよ!でも、僕たちが今選んでいる百人で本当にうまくいくかだって、確証ないことだろ?それなら…… 試してみたっていいはずだ!」

干川は、試しに自分たちが使えるナヒレを錬成できないかを試したが、それはうまくいかなかったことを説明した。

だが、そのほかにも、映画で見たような重火器や光線銃はつくれた、と武器を次々に彼らの前に出して見せる。

「戦争をしろってことか?」

「そうじゃない。人間皆で、怪物を討伐するんだ」

「お前、自分が言ってることを分かってるのか」

「分かってるよ」

「戦うか戦わないかの話だけじゃない!俺たちは、お前の思い付きのために、助かるはずの命を差し出せって言われてるんだぞ。もし失敗すれば、助かるはずだった百人まで死ぬ。その意味が分からないのか」

「分からない!」

「ちょっと、熱くなりすぎ…… 」

「感情的になったって仕方ないだろ!僕たちは、ずっと地球で生きてきた。そこで、大切な人と一緒に、暮らしてきたんだっ。その人たちを…… 自分の生まれた場所を、守りたいと思って、何が悪いんだよ!」

壁に当たったときと同じ強さで、干川が円卓を叩いた。

静寂が訪れる。これまでも何度も議論の内に訪れた、思案の時間が。

「私は…… 干川さんに、賛成です」

「ピギやめろ」

「だって!子どもたちが助けられたとしても、次の星で、ずっと誰かの犠牲を持って自分たちは生きてるなんて気持ち…… 持ってほしくない」

「お前の子どもも、死ぬかもしれないんだぞ」

「絶対に守ってみせる…… !」

「その証拠を見せろって言ってるんだよ!」

グリーンが干川と同じように机を叩く。だが、静寂は訪れない。ずっと背もたれに寄り掛かって聞いていたアニータが、手を挙げた。

「やってみるだけはいいんじゃないかなって思うけど。それに、なんかアベンジャーズみたいでかっこよくない? そういうの」

「お前」

「もし失敗しそうだったら、百人を急いでナヒレに積み込んで逃げればいい。そうでしょ?だから事前に、百人はナヒレに積み込んでおくの」

「アニータ…… 」

「コスチュームもかっこいいのがいいな。もし勝てたら、伝説になっちゃうわけだし。コミックもバカ売れだよね」

「馬鹿馬鹿しい…… 。俺たちはお前の同人誌を作るためにいるんじゃない」

「マーベル大喜びだよこういう話。だから、絶対商業誌!」

「グリーン、君の脳も必要なんだ、勝つためには」

「はあ?」

「アメリカの軍備はグリーンの発明で発展したって、前に言ってただろ。それなら、怪物に効果がありそうな武器だって、グリーンの力で作れるかもしれない。アニータのコミックの知識があれば、対抗できそうな力を、僕たちが身に着けることもできるかもしれない」

「すべて、かも、だろ」

「だとしたらアイアンマンみたいなスーツかなあ。さすがにスーパーパワーは身に着けられないはずだし」

「ピギが子どもたちを守ると言ったみたいに、怪物を倒す間に人間を守るシェルターだって作れる。それで時間を稼いで…… 」

「作戦まで完璧!」

「どこがだっ。やめだ、こんな議論は。ジーク!」

グリーンの呼び出しで、ジークのホログラムが現れ、グリーンと干川が立ち上がっているのを見て、何かあったのですか、と尋ねた。

「こいつらが馬鹿なことを言っているから質問がしたい。今まで、怪物を倒そうと画策したチームはあったのか」

「我々がまさにそうです」

「それはどんな対策だった」

「母星の科学技術をもって、最高の武器をナヒレにより生み出しました。ですが、まったく怪獣は動じることなく、我々は急いでナヒレにより、脱出をしました」

「……今の言葉を聞いたか。経験に基づく、確実な証言というのはこういうことだ」

グリーンはジークの言葉を聞いて少し落ち着き、再び席に着いた。

ジークの母星は、この地球よりもかなり発展していたと聞く。おそらく、ここにいる四人には想像もつかないレベルの高度な技術もあっただろう。なのに、敗れた。その事実は、干川の考えを崩すのに十分だった。

「議題をもとに戻そう、いい加減」

いつもの調子でジークが淡々と言葉を並べる。

立ち尽くした干川と、出ばなをくじかれ縮んだピギ、アニータを無理矢理に現実へ引き戻すような、冷たい声で。干川の思考が停まった。しんとした室内に、それぞれの鼓動が聞こえそうなほど、静謐に。

ありさの顔が浮かんだ。ありさの笑顔、ありさとの喧嘩、いつか、一緒に行こうと言った場所、約束を破って連絡が取れなくなった日、最後に会った、背伸びをしたフレンチレストランでの、乾杯を。彼女を、救えない?彼女を、失う?

彼女を、ありさを、愛している。

数分意識が飛んだように思えた干川の瞳が働きだしたとき、彼はテーブルにあったはずの銃をとり、グリーンに向けていた。

■

次に干川が意識を戻した時、彼の体は拘束され、自室のベッドにつながれていた。監視していたのはブリジットだ。干川が目覚めたのを見て、持っていた食事を目の前に出し、一口、スプーンにすくって差し出した。

「いらない」

「私に怒っても意味がないと思いますが。ハンガーストライキは、肉親でない限り、心を動かすことはできません。体力が削れる前に、摂取するほうが得策です」

「食欲はない」

「点滴にしますか?グリーン氏に頼んできます」

ブリジットは乱雑にスプーンを落とし、ドアに手をかける。

「待ってくれ」

「なんでしょう」

「余計なことはするな」

「心配しなくても、会議は進んでいません。ピギさんが、あなたの意識が戻るまで話さないほうがいいとおっしゃったようです」

ブリジットは再びドアに手をかけて、出て行ってしまう。

半開きにしたままなのは、干川の呼びかけに答えるためだろう。ドアを閉めてしまうと、外の声はよく聞こえない。おそらく、グリーンの指示だ。

干川は拘束具を後ろ手で触って確認した。ベルトのようなもので、縛られている。正直、なぜ先ほど自分が彼らを脅してしまったのか分からなかった。自分が、あんな、暴力的なことをしてしまうなんて。

力を持っていたことで、自分は、彼らを押さえつけようとした。何度も何度も、グリーンが知性をもってピギやアニータを攻撃するのを不快に思っていた筈なのに、暴力で、干川は同じことをしてしまった。まるで獣と同じじゃないか、と、干川はうつむく。

目の前に置かれた食事のトレーは、まるで犬の餌のように見えてくる。

みじめで、胃がざわついてくる。

次に部屋に入ってきたのは、写真立てと、タオルを持ったピギだった。ピギは疲れていないか干川に語り掛けてから、目やにがついた干川の顔を拭ってくれる。

「それ、外してあげたいんだけど、グリーンさんがダメだって」

「本当に、ごめん」

「ううん。干川さんの気持ち、私分かるから。干川さんがやらなかったら、私がやってたかもしれない。ごはんも……食べれないよね」

「ああ…… 」

ピギはこの前のように椅子を運ばず、干川の隣に座って、彼の背中を撫でてくれた。不安な時、彼女が写真の夫を撫でるように、少し強い力で。その手が震えているのに気づいて、彼女が泣いているのが分かった。

干川も、また一緒に泣きたかった。今泣けば、一人で泣くよりもずっとみじめではないだろうと思った。なのに、こんな時に限って涙が出ない。短い呼吸を何度もして、その情けない小さな声が、子豚の泣き声のように虚しく響いた。

本当に、自分たちには何もできないのだろうか。地球から逃げて、大切な人を苦しめることしか、できないのだろうか。いざ冷静になってみると、グリーンが言っていたことはもっともだと思い知らされた。

救えるはずの百人を危険にさらしてまで、どうして自分のわがままで怪物と立ち向かうのか。

負けて逃げるのなら、すぐにでも逃げて、新しい生活を作り上げたほうが、ずっといいに決まっていた。それでも、戦いたかった。薄明り分もない希望に、すがりたかった。それはきっと…… 甘えなのだ。

後悔なく戦って、自分は人間を最後まで守ろうとしたんだと、きっと、ありさに言って許されたかったのだ。そんな自分が、愚かな自分が、情けない。いつかの夏、テレビから聞こえてきた甲子園のサイレンのような叫びが、干川の口から洩れて出た。

きっとグリーンとアニータにも聞こえている。彼らは、今どんな顔をして、この騒音を聞いているだろうか。