【質問箱】 カギカッコ後の一字下げ

ダービーは完敗したので2021年の馬券購入はこれをもって潔く打ち止め、来週からは「POG」というお金を賭けずに楽しめる別の遊びを始めてみますよ、と予告だけしつつ、今日は真面目にご質問にお答えします。

いや質問箱さん、中揃えじゃ意味ないやん。

まあ仕様なので致し方ありませんね。

おそらくこういうことだろうと思います。

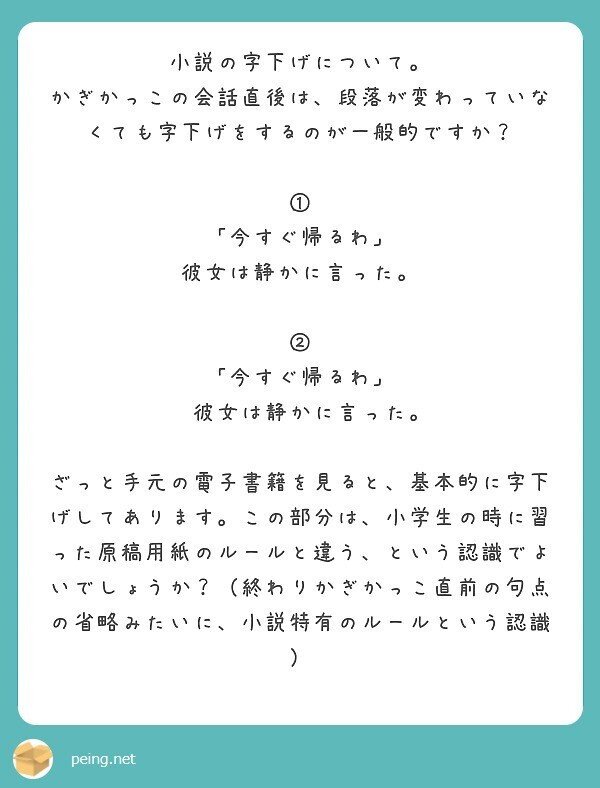

小説の字下げについて。

かぎかっこの会話直後は、段落が変わっていなくても字下げをするのが一般的ですか?

①

「今すぐ帰るわ」

彼女は静かに言った。

②

「今すぐ帰るわ」

彼女は静かに言った。

ざっと手元の電子書籍を見ると、基本的に字下げしてあります。この部分は、小学生の時に習った原稿用紙のルールと違う、という認識でよいでしょうか?(終わりかぎかっこ直前の句点の省略みたいに、小説特有のルールという認識)

結論からお伝えしますと、文芸の出版物においては、カギカッコのセリフの改行直後は一字下げをするのが一般的になっています。質問者さんのご推察のとおりです。

「今すぐ帰るわ」

と彼女は静かに言った。

このように「と」で受ける場合も同様に、一字下げをしています。

ちなみに「終わりかぎかっこ直前の句点の省略」については、下記のnoteに書きました。

ただね、お恥ずかしいことに私、小学生の頃、

「カギカッコを閉じて改行直後の行頭は一字下げをしない」

と国語の先生に教わった記憶が、まるでないんですよね。

こりゃマズいと調べてみたところ、たしかに「一字下げをしない」と教えている教材がありました。

天下のZ会さんとNHKさんがおっしゃるのだから、おそらく学習指導要領に則った表記ルールは、こちらが正解なのでしょう。

(NHKさん、ベーシック基子はさすがにないだろというツッコミはさておき)

ところが、教科書の版元によっても見解は分かれるようです。

Q.会話文の「 」(かぎかっこ)の後は,改行されて,一字下げて始める場合と下げずに始める場合がありますが,その表し方の方針はどうなっているのでしょうか。

A.私どもの教科書では,原典がどのような形をとっているかにかかわらず,原則として会話文の後は改行し,「と」で受ける場合を除いて一字下げて書き表しています。

教科書という本の性格上,表記の仕方には,一定の統一したルールを設ける必要がありますが,会話文の「 」の後に続く文を一字下げるかどうかについては,大きく二つの考え方があります。

A 意味のつながりによって,会話文に続く新たな文を一字下げするかしないか判断する。

B 意味のつながりとは関係なく,会話文に続く新たな文は一律に一字下げする。

A・B二つの方式には,それぞれメリット,デメリットがあり,どちらが優れているとはいえないと考えられます。どちらにしても,著者の意図や原典でのさまざまな書き表し方とは関係なく,一つの基準にあてはめてしまうことには変わりがありません。Bの場合には,会話文はそれ単独で形式的な一段落を形成する(「と」で受けるケースは別であることはAも同じ)という考え方であり,機械的であることや,つながりの強弱が示されないことについて批判が成り立ちえます。しかし,Aについても,連続性の有無が明確なものばかりならともかく,微妙なものについては,編者のとらえ方,恣意性がより強く出てくるという問題が起こります。

私どもとしましては,一律的な表し方のほうが,学習指導上の混乱を避けることができ,小学校段階としてはより適切ではないかと考え,Bの立場を採用しております。

東京書籍さんでは、基本的に「意味のつながりとは関係なく、会話文に続く新たな文は一律に一字下げする」と取り決めておられるそうです。

一編集者の願望からいえば、できれば著者の意図を尊重して原典に忠実に掲載していただきたいところですが、それはさておき。

「意味のつながり」

が問題を厄介にしているということがわかります。

なるほど、たしかに「と」で受ける場合はとくに、カギカッコで括られたセリフが間接話法的に次の文まで流れているので、セリフ自体は段落として独立しておらず、引き続きつながっているという捉えかたは筋が通っているように思われます。

しかし、その立場をとった場合、やはり「連続性の有無が明確なものばかりならともかく、微妙なものについては、編者のとらえ方、恣意性がより強く出てくるという問題」がどうしてもついて回ります。

いやそもそも「編者」でなくて「原典」に準拠していただきたいと(以下略)。

べつに出版業界全体で明文化されたルールがあるわけでもないはずなのですが、私個人の見解としては、

会話文はそれ単独で形式的な一段落を形成する

ものと認識しています。

同時に「と」で受ける、いわゆる「ト書き」も、小説における便利な機能を持った定型文として、それ自体が独立した一段落であると私は考えます。

それに一字下げをしたほうが、直前のセリフの文頭と同じ高さに文字が来るので、単純に読みやすくありませんか。

「今すぐ帰るわ」

彼女は静かに言った。

これを縦書きの活字で紙に印刷すると、天ツキの(=一字下げをしない)「彼女」が、だいぶ上に突っ込んで見えてしまうんです。出版業界の慣例なので、見えかたの問題も大きいと思います。

少なくともエンタメ小説の分野においては、要は読みやすく、意味が伝わればいいんです。

もちろんカギカッコのセリフまわりの地の文の「意味のつながり」は、私もかなり気を遣う部分です。

たとえば、著者からいただく原稿の段階で、こうなっていたとします。

ぱたりと本を閉じた彼女は、

「今すぐ帰るわ」

「ちょっと待ってくれよ」

僕は彼女を追って慌てて席を立った。

違和感を覚える人、覚えない人、個人差があると思います。

「彼女は、」に対応する述語が行方不明になっているんですね。おそらく実際に出版された文芸作品を注意深く見ていくと、作品によってはこの述語の行方不明(省略?)を容認しているものがあるはずです。

なにを隠そう私自身も、かなり違和感を覚える側の人間なんです。

だからゲラの段階で、

「つながりOK?」

と鉛筆書きを添えて、著者に確認を促すことがあります。

これに対し著者が「ママでOK」とお返事してくだされば、以後その著者の作品では、原則として同様のケースを「容認」とします。

述語の行方不明(省略?)ひとつとっても、著者は意図的に反則を犯している場合があります。たとえば、いちいち地の文の主語述語を対応させていたらまだるっこしくて、ストーリーのスピードを損なってしまうようなとき。小説――とりわけエンタメ小説の地の文は「機能性」を少なからず有するので、文の正しさよりも通読したときの流れ、読書感覚を重視される著者が、確実に一定数おられます。それが著者独自の「文体」となり「味」となります。

繰り返しますが、要は読みやすく、意味が伝わればなんでもいいんです。

編集者の視点に立つと、版元や業界の慣例でなく、著者の意向が最優先。

小説家は「俺がルールだ!」と威張るべき立場にあります。

かように編集者が一字一句の表記方法に至るまで著者の意向を確認し、個別に決定しているからこそ、教科書の版元さんにおかれましてはなるべく原典に忠実に掲載していただきt(以下略)。

印刷所が本番の印刷に回す校了ゲラとは、著者がすべて目を通してOKを出した最終決定版となりますので、誰がなんと言おうと、著者が見たままの「それ」が正解なのです。

小説は徹頭徹尾、著者のものです。

すべての決定権は著者にあります。

「俺がルールだ!」と威張っていい。

だから、もしあなたがプロの小説家となって、あえて意図してセリフ直後の行頭一字下げをしない原稿を提出したにもかかわらず、編集者が慣例に従って行頭一字下げを施したゲラを渡してきたなら、あなたには「原稿に倣って元に戻してほしい」と指示を出す権利があります。当然の権利です。

アマチュアであっても事情は同じです。意図して行頭一字下げをせずに書きたいのであれば、それを止める権利はどこの誰にもありません。

「正しい原稿表記ルール」はしばしば書き手を悩ませ、ときには先達に(ドヤ顔で)指摘されて耳が痛く、肩身の狭い想いをされる人がいらっしゃるかもしれません。

しかし、プロの作品においても、意外とバラバラなんですよ。

たとえばパッと思いつくのは、川崎草志先生の傑作ホラーミステリ『長い腕』。第21回横溝正史ミステリ大賞受賞作です。私は十年以上前に角川文庫版で読んだはずで、自宅の本棚を漁ったところすぐには見つからなかったので現物を確認できませんでしたが、私の記憶が正しければ、内心の吐露を表わす三点リーダが、一字下げを行なわず天ツキになっていたはずです。

たとえばこんな具合。

ぱたりと本を閉じた彼女は、

「今すぐ帰るわ」

と言った。

……ちょ、ちょっと待ってくれよ……。

僕は彼女を追って慌てて席を立った。

十年以上前に読んだ本でも、特徴的な「禁則」の事例って、編集者は案外、覚えているものなんですよ。見慣れない表記は浮いて見える。

それでもあの本は一字下げをされないまま刊行されていたはずですから、当時の担当編集者が著者の意向をしっかりと汲んで反映させたのでしょう。新人の受賞作であっても、まともな編集者ならこのように敬意を払ってくれるはずです。

(ちなみにこの事例では、行頭一字下げをしないことで、かえって心情の吐露が気持ち悪く浮いて見えて、次第に恐怖が増幅していくというホラー的な効果もあったと私は思っています)

いいなと思ったら応援しよう!