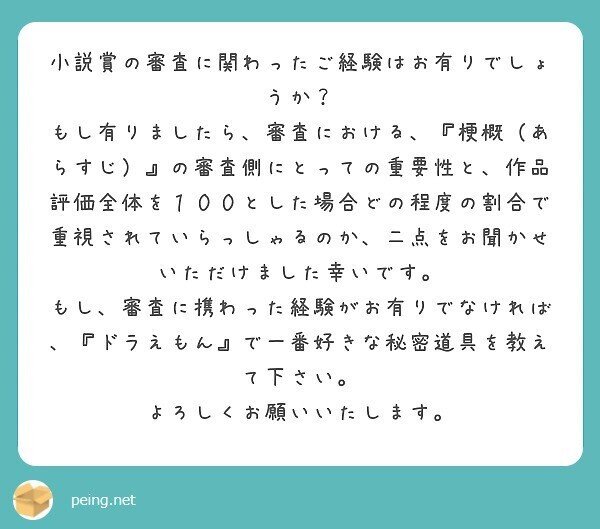

【質問箱】 ドラえもんの一番好きなひみつ道具

こんな質問をいただきました。

アンキパンですね!!!

ちなみに「秘密道具」ではなく「ひみつ道具」ですので、その点お間違えなきよう。表記は大事です。原作リスペクト。

しかし、なぜにまたドラえもんの質問(笑)

子どものころから憧れてたんですよね、アンキパン。いかに勉強に自信のない、怠け者の生徒だったかがよくわかります。

と、くだらない話はこれくらいにして、賞に関わった経験があるかどうかは仕事の都合上、秘密です。ご想像にお任せします。あしからずご了承ください。ただ、少なくとも現在進行中の賞の選考には関わっていないので、外野の立場からしか書くことはできません。

もちろん審査員によって程度の差はあるでしょうけど、梗概は、けっこう重視されるんじゃないかと個人的には感じています。自分の文章を的確に要約できる力、そして作品の面白さやセールスポイントを短い言葉で端的に伝えられる力。プロとして、ぜひとも備えておきたい能力のひとつではないでしょうか。ほかでもないご自身の書かれた作品ですからね。誰よりもご自身がいちばんよく理解しているはず。その要約が明らかにとっ散らかってしまっているようでは、文章力に小さからぬ疑問符がついてしまいます。

ただ、梗概が具体的に評価ポイントの何割かを占めるということは、おそらくあまりないと思います。あくまでも作品が面白ければオールOK。

ちなみに、以下はまったくの私見で、本来の目的とはぜんぜん関係ないかもしれませんが、一定数「応募作にプロローグをつけたがる人」がいることで、作品全体を俯瞰するために梗概が役に立つ局面があるかもしれません。

何度か書いているように、私自身は「ツカミ」をだいぶ重視するタイプです。とくに開始30枚くらいが勝負だと思っています。

にもかかわらず、本筋とは少し離れたようなプロローグが最初に掲げられていると、もったいなぁと感じてしまうことがあります。実際に出版されているプロの作品でさえ、そう感じることがあるくらいです。

プロローグというのは、大抵ほんの数ページで終わる一場面、二場面くらいの短い導入部です。

もちろんプロローグが効果的に使われている作品もたくさんあります。

倒叙型ミステリであれば、プロローグで決定的な犯行の瞬間が明かされるでしょう。

ミステリでなくとも、クライマックスのシーンがいきなり描かれ、なんのことかと戸惑っていたら、作中で再び同じ場面に至り「そうつながるのか!」と膝を打ちたくなるような面白い仕掛けがあったりします。ゲーム『ペルソナ5』なんかは、まさにそんな巧みな構成でした。

ただ、プロローグというのは往々にして「人物の顔が見えない」性質のものなんですよね。

たとえばプロローグでは、具体的な人物名を出さずに、外見の特徴だけをなぞる手法があります。

男は、両手にこめた力をそっと抜いた。

返り血は浴びなかった。男も女もレインコートを着ていたから。

命を失って抜け殻になったばかりの女を、男はゆっくりと、まるで泣き崩れる恋人を抱き留めるかのように優しく地面に跪かせ、そして横たわらせた。

雨が降っていた。

即興で書いてみましたが、こういう思わせぶりな書き出し、ありがちですよね。

上手くすれば雰囲気たっぷりの幕開けになるのですが、ともすると輪郭を伴わない、たんなる作者の自己満足に終わってしまいかねない危うさを孕んでいます。

『名探偵コナン』でいえば、全身黒タイツのような犯人。

『かまいたちの夜』でいえば、水色のシルエット人間。

つい、ああいう映像が浮かんでしまいます。

それでは「作品の顔」にはなりようがないですよね。

せっかく読者の心を掴もうとしているのに、空振りに終わってしまう可能性が出てくる。

だったら、よっぽど第一章の書き出しのほうが面白いんじゃないの? と思うことが、ままあります。

書き手ならば、起承転結の「起」に当たる第一章の書き出しに絶対的な自信を持つべきです。その絶対的な自信を裏づけとして、潔くプロローグを排する勇気を持つのも、場合によっては大事ではないかと。

応募作品に「梗概」があることで、審査員はまずストーリーライン全体を俯瞰することができます。そのうえで「プロローグ」のある作品に出くわしたとき、その一節が本当に必要なものかどうか、演出として効果的か、蛇足ではないかという点を審査しやすくなるのではないかと推測します。

審査員は少なくない数の作品を読むことになります。しかも玉石混淆です。よほど達者な作品でない限り、結末まで序章の内容を覚えていられないかもしれません。人物名などの具体的な「顔」が見えないプロローグならばなおさら、審査員の記憶に留め置かせることは難しくなります。

これまで何度か書いてきたように、一編の独立した小説作品において、読者はつねに情報量ゼロの状態から読み始めることになります。まっさらな記憶領域に人物、世界観などあらゆる情報を入れて積み上げていくわけで、読者にとっては導入部が最も高負荷、高ストレスになります。

それなのに「顔」が見えないシルエット人間が現われたら「もっと情報をくれよ!」と、読者だってもどかしくなりません? 得られる情報量が少なすぎて、低ストレスではある一方で、記憶にも残りづらいんですよね。それではもったいない。

もし私が審査員だったら、梗概を「導入部の構成力を推し測るための、物語全体の物差しとして」活用するかもしれません。

梗概をまとめるのが上手い人は、えてして導入部の構成も巧みでしょうからね。

梗概を読んで「面白い」と思える人は、雰囲気でさらさらーっと流してしまうのではなく、導入部をちゃんと一枚の絵を描くための重要なパズルのピースとして、意識的に自覚的に構成できているはずです。

いわば「森を見て木を見る」ために、梗概は便利なんですよね、きっと。

いいなと思ったら応援しよう!