隕石群が六千年ごとにやってくる証拠

こちらのスレになぐり書きしたものから間違い訂正し整理、加筆したものです。

信仰、言い伝え、伝説、昔話に埋め込まれた人類の昔の記憶と、最新の科学の知見を合わせて考察すると、古代文明からの警告が聞こえてくる。そんな話しです。

なぜ世界各国の古い文明は天体観測にものすごい情熱をかけているのでしょう?農耕のために適切な時期に種を撒くのはもちろん重要ですが、それだけでは説明つかないくらいに細かい観測、精度を目指しています。

まずは占いでおなじみの星座について考えてみます。なぜ星座が未来を教えてくれるのでしょうか?

黄道十二星座

黄道十二星座(こうどうじゅうにせいざ、12 ecliptical constellations)は、黄道が経過している13星座のうち、へびつかい座を除いた12の星座のこと。

洋の東西を問わず、黄道にある星座は重視されています。

これらの星座は、実は太陽の裏側にあって日中は見えない時があるのですね。太陽の通り道に位置しているからです。一年の間に太陽の日の出の位置は大体1度づつずれまして、一年365日で大体戻ってくる訳です。

なので月によって見えない星座が違う訳ですね。

だからどの月に生まれたかで星座が決まったりします。

それがこの黄道12星座です。

地球の歳差運動

歳差運動というのはコマの軸がグラグラしているこれに当たります。ぜひ動画を一度見てイメージを掴んで下さい。

歳差運動って言うのは黄道(地球公転面とほぼ同義語)に対して地球自転軸が傾いている事で倒れかけたコマのように地球が動く現象で、これが1周(1回転)するのに25,772年掛かります。

— SEROW (@XT225_SEROW) October 7, 2024

これを計算しないと日食が起こる日が正確にわかりません。#善徳女王 #韓流プレミア #韓プレ #ドラマブレイク pic.twitter.com/sVxDhaDv7a

これと似たようなことが地球でも起こります。北極と南極を結ぶ軸、つまり自転軸自体が実はコマみたいに回転しているのです。

歳差運動についてウィキペディアを見てみましょう。

歳差による春分点の移動を最初に発見したのは、紀元前150年頃のギリシャの天文学者ヒッパルコスである。彼は黄経180度・黄緯0度にほぼ近い位置にあるおとめ座のスピカを使い、皆既月食の時に月とスピカの角距離を測った。日食や月食は黄道と白道の交点でしか起こらないので、日食・月食時の月や太陽は必ず黄道上にいる。従ってこの時のスピカとの角距離は、そのままスピカと月または太陽との黄経の差になる。ヒッパルコスはこの黄経の差を、彼の時代より約150年前のティモカリスが作った星表と比較して黄経の値が変わっていることを発見した。彼はスピカ以外の恒星についても同様にずれていることを見つけ、このずれは恒星の運動によるものではなく黄経の基準である春分点自体が移動しているためであると結論した。また、虞喜はヒッパルコスとは独立して地球の歳差運動を発見している。

虞 喜(ぐ き[1]、270年 - 345年[2][注 1])は、中国晋の天文学者・歴史家。字は仲寧。古代ギリシャの天文学者ヒッパルコスとは独立して、地球の歳差運動を発見した[1][3]。揚州会稽郡余姚県の人。三国時代の呉の騎都尉虞翻の一族で、父の虞察は呉の征虜将軍、弟の虞預(中国語版)は十八家晋史の著者の一人として知られる[4]。

ど、どうですか?わかります?

コマに例えるのはとてもわかりやすいと思うのですが、コマとは形も接してる地面との摩擦も違うので実はちょっと不正確です。

もちろん地球はコマのように平面上で軸に支えられているわけではないから、単純に「コマと同じ理由で」と説明するのは誤りである。地球の場合は、その形状が赤道部分がわずかに膨らんだ回転楕円体(扁球)であるため、太陽や月の重力による潮汐力によって赤道部分の膨らみを黄道面と一致させようとする方向に受けているトルクが要因である。

つまり、地球って赤道付近はちょっと重いのですね。完全な球じゃないので重いところが遠心力で真ん中に来ます。だから赤道付近が重いのです。で、その重みの不均一さが原因で完全に回転軸がぶれないで回転し続けるわけには行かないのです。重みの不均一を解消する方向に月や太陽の重力でグラグラする力が働き続けて円を描くのですな。これがやたらゆっくりなのです。

13000年後には現在の春の位置に秋分・夏の位置に冬至・秋の位置に春分・冬の位置に夏至になる。

日照時間が長いと温かい。つまり夏は日照時間が長いですが、それは地軸の傾きが北半球だと太陽に向いている感じで長くなるのですな。逆に冬は南半球が太陽を向いていて暖かくなります。

しかし歳差運動のおかげでこの冬と夏の関係は実は逆転するのですな。

同様に北極星の位置もどんどんずれたりと面白いことが起こりますが、それは割愛します。

夏の大三角形のデネブとかベガって時代によっては

北極星みたいに振る舞うのですな。

ちなみにキリストが生まれたころ(0年)は

めぼしい位置には明るい星がないですな。

Precession of the equinoxes(春分の歳差)

そして春分の日に登ってくるおひさまの位置がどの星座のあたりにあるのかを見ていっても、地球の歳差運動のおかげでどんどんとズレて2万5800年をかけて戻ってきます。これがプレセッション・オブ・エキノックスというもので、ランダル・カールソンの動画やグラム・ハンコックの本によく登場します。

この2万5800年のことをThe great yearsといいます。

聖書によく出てくる「時代Age」というのはこれに関係していて、どの星座が春分の時に来るかで時代が決まります。エジプト文明でもこの春分の歳差についてよく認識されています。

ランダルカールソンの大災害とその歳差サイクルの相関図

それではいよいよこの図の説明をします。

今我々が行きている時代、AD2024はここらです。

切り替わったくらいで。3つの緑丸があるサイクル

春分の歳差運動は反時計回りで進行

みずがめ座のサインがギザギザのと滑らかな波波と

多少違うけど同じ。

2012年人類滅亡説(にせんじゅうにねんじんるいめつぼうせつ)は、マヤ文明で用いられていた暦の1つ長期暦が、2012年12月21日から12月23日ごろに1つの区切りを迎える[1]とされることから連想された終末信仰である。

マヤ暦でもちょうど今頃に時代が変わって新しい時代が始まることになっていて、これまでの世界は破壊されて終わるはずだったのが2012年の12月くらいだそうです。

これも聖書で言う「時代」の切り替わりと同じですね。

まあ正確に2012年に世界が終わるわけではありませんでしたが、一周するのに2万5800年のかかるサイクルからみると一年など微々たるものです。予言は2012年を堺にプラスマイナス100年くらいで見たほうが公平性があると思います。

それでは次に緑丸の説明をします。

これはだいたいニューヨークとか都市が1000個くらい壊滅するような災害を意味します。つまり大洪水とか隕石とか巨大火山の一斉噴火とかなんかしらの大きな災害で今起きたらそれくらい被害があるようなものです。

これは地層から出てくる動物や植物から絶滅が起きた時期を調べたり、地層にあるプラチナとか微小ダイヤモンドなど隕石が落ちた時にできる物質が広範囲に見られる地層の時代とか、洪水で地層が削られてなくなっている部分から逆算したり、色々な方法で推測しています。

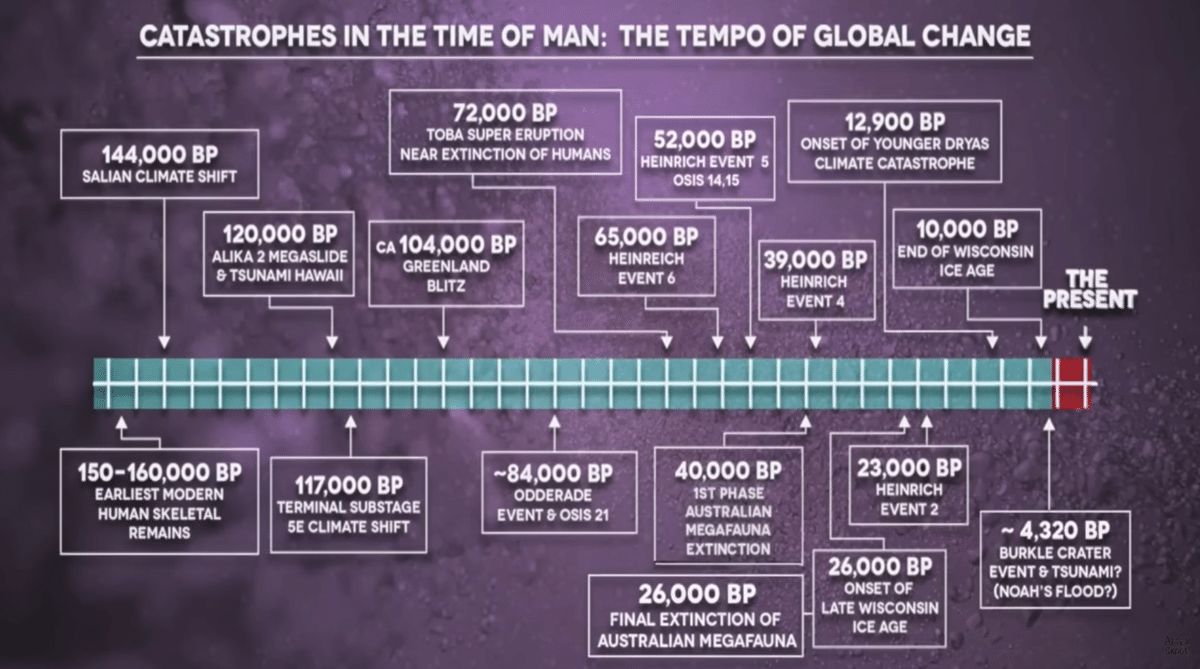

現生人類と同じ最古の骨格が確認されている15万年から16万年前からの主要な絶滅イベントの時代分布

右側の赤い部分がいわゆる歴史上の人類史です。つまり文字で記録がある部分です。その前は先史となり言い伝えとか伝承を頼りになりますが、人類はっとくの昔から存在しています。ここでは科学的に骨格から今の人類と同じで、脳の容量とかも同じ、能力的には我々と変わらない人類が確認できる16万年前くらいまで遡っていますが、人類史はもっと遡るでしょう。

で、17の絶滅イベントとその時代があります。一番最近のは4320BPというやつですね。BPというのはBefore presentという意味で今から4320年前となります。ADやBCとは2000年くらい違いますのでご注意。

これだけみると絶滅イベントに周期性みたいなのは見えませんが、これをさっきの春分の歳差運動のサイクルに対してプロットしてやるとさっきの図になります。

再掲します。

どうも時代の移り変わりにあたる太い線の上にイベントが多いようです。

とくにうお座とみずがめ座の間を走る線は、反対側までいくと絶滅イベントが5つもあります。これがしし座Leoと乙女座Virgoの間の線です。

つまり現在と今から1万2900年前くらいに相当するサイクル位置では絶滅イベントが集中しています。

ん?1万二千?

これを覚えているでしょうか?

そうです。同じ話です。

なぜかは知りませんが、絶滅イベントには周期性があるようなのです。

原因はなに?

周期性があること以上ははっきりとはわからないんですが、最近ランダル・カールソンのビデオを見ていてなるほどと思った点があります。

ランダル・カールソンは昔から隕石、彗星説を唱えていますが、私が最近紹介しているベン・ダビッドソンは太陽活動だと言っています。

毎回隕石が来るのか?それとも太陽の活動が変化するのか?

これが謎だったのですが、ランダル・カールソンが言うには、地球に落ちる隕石が増えれば、同時期には太陽に落ちる隕石も増えるので太陽活動も変化するわけで、同じことだというのです。

なるほど。そりゃそうだ。

じゃあなんで隕石が周期的に増えるの?

これがさっぱりわかりません。

6

— ShironoY しろの Ph.D 英検4級 (@shironoy7) November 14, 2024

乙女座の時代になって一年後の2013年にはロシアのチェリアビンスクで小さな隕石が上空で爆発。これで終わりではなく毎月ニアミスがある

7

色んなカメラの映像がある

8

カイパーベルトの小惑星帯の外側に、オールトの雲というのがあると予想されてる。どちらも隕石の源https://t.co/ts4sCw8BPU pic.twitter.com/mMtVRsAags

それでこのオールトの雲の話しが出てくるんだけど、

確実に存在が確認はされていないけど、

やたら多い長周期彗星が説明可能になることもあり

間接的にまああるだろうと信じられている状態

まあ彗星の巣みたいなものが太陽系のかなり外側にあるかもしれんのだそうで、非常に長い周期をもった楕円軌道で太陽系に入ってくる彗星がたくさんあるのはその性か!みたいに予想されているらしいです。

カイパーベルトという太陽系のすぐ外にある小惑星帯がありますが、これが短周期彗星の巣になります。

で、長周期彗星というのもあるからもっと外側にもカイパーベルトみたいなのがあるだろうという話しになるんですが、カイパーベルトみたいに平面的じゃなく上から下からもくるから球形だろうと、だからベルトじゃなく雲だという話しらしいです。

短周期彗星はもう近くて周期が短いのが多く(10年くらい)、何回も太陽に近づいてガスを漏らしているので多くは明るくないそうです。例外的にハレー彗星は75年周期で短周期彗星なのにほうき星となります。

周期が200年を超えると長周期彗星となります。

池谷・張彗星という長周期彗星は周期が366年という感じ。

1万二千には足りませんなー。

まーオールトの雲が関係しているかもですが、周期性はなぞです。

一応、ベン・ダビッドソンの説では銀河系の中心からスパイラル状になにかが放出されているので、銀河系を公転している太陽系からみるとスパイラルは波が周期的にやってくるような感じになりますが、その周期が1万二千年だということになっておりまして、それがオールトの雲と相互作用するのでしょうかね。知らんけど。

おうし座流星群の恐怖

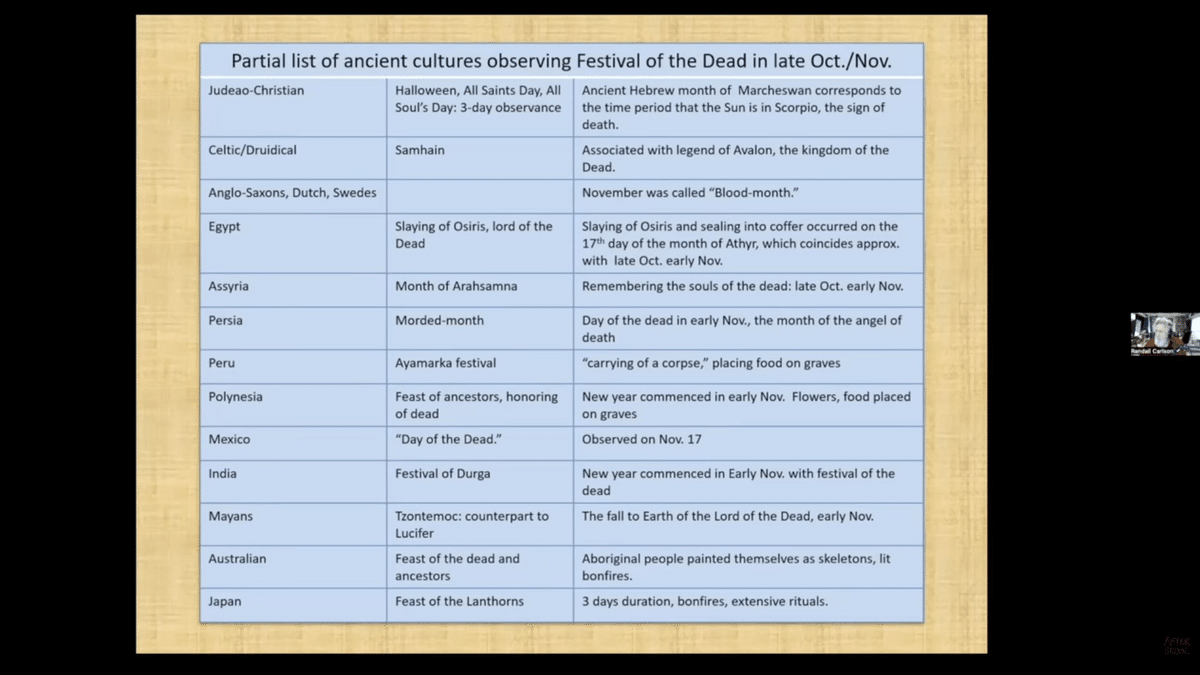

原因はわかりませんが、過去には流星群が来る時期には隕石も一緒に落ちてきた時期があるようで、それがハロウィンのような死者の祭りとなり世界各地にあるようです。

ハロウィンといえば10月の終わり。

ハロウィン、あるいはハロウィーン(英: Halloween または Hallowe'en[注 1][注 2]、愛: Oíche Shamhna)は、 毎年10月31日に行われる祭りである。 カボチャやカブ[1]をくりぬいて作る「ジャック・オー・ランタン」(Jack o'lantern)を飾ったり、子どもたちが魔女やお化けに仮装して近くの家々を訪れてお菓子をもらったりする風習などがある[2]。

おうし座流星群のピークは11月1−3日です。実際にはその前後かなり見れます。プラスマイナス3週間くらい。

11月にはしし座流星群という11月17日にピークがあるのもあります。こちらは期間は短くピークの日くらいしか見れないです。

おうし座流星群のピークと似たような時期には世界各地には死者の祭りが集中してるとイギリスの学者が見つけてます。

日本にもなんか10月終わりか11月はじめに3日つづきで薪や灯りを使う祭りがあるっぽいのですが、ご存知の方居ますか?

日本には祭り多すぎてググってもよーわかりません。

ハロウィンといえば魔女なのですが、魔女というとほうきにのって満月をバックに空を飛ぶイメージです。

で、彗星にキレイに尾がついた場合はこれほうき星といいます。

夜空を飛ぶ🧹。つまり彗星には魔女のような悪いイメージがつきまとうのですな。

詳しくはこちらのランダル・カールソンの動画を見てほしいですが、この11月にある獅子座とおうし座の2つの動物は大事らしいのですな。

ハロウィンの夜に後ろ向きに歩けば

真夜中に魔女が空を飛ぶのが見えるだろう

人々は魔女は悪魔であると信じた。

ケーブルテレビの「ヒストリーチャネル」の

ハロウィン特集より

右がライオン

流れ星が来る方向を辿ると行き着く星座に

ちなんでいる。

夜空をみるときに地球が進んでいる方向に

見える星座が彗星群の放射点となる

いわゆる昴のこと。

地上からは牛の肩のあたりにある昴からおうし座流星群は降ってくるように見えます。なので牛の肩は憎き災害の元です。

太陽系内で楕円軌道を取って地球と二回交差します。

6月30日と11月1日くらいです。6月のは太陽がじゃまで見にくい。

超昔の壁画にも牛とプレアデスが一緒に。

陰謀論が好きな方は、スピ系とかでもプレアデスがやたら登場回数多いのに気がつくでしょう。プレアデス星人とかww

こういうのもCIAのニセ情報作戦でしょうなぁ。掘る方向をあっちむいてホイなのですわ。

本来はプレアデスの重要性は、このミスラの神話なのです。

中国では7、日本は6と数えるらしい

後述する古代中国の星図ではプレアデスを表す「昴」は7つとされ、日本では六連星(むつらぼし)の名がある。

インド神話のミトラとかイラン神話のミスラ、そしてローマでのミトラス教ではミトラが牛の肩に短剣をさして、そこから血が流れるテーマの彫刻があるのですな。そして一緒に昴が書かれていると。昴はおうし座の一部。

こちらはローマで見つかったギリシャ神話の絵で、ゼウスが白い牛になったエウロパの方に槍を突き刺す直前の絵。右下のおっさんはポセイドンで洪水を起こしている。右上の空飛ぶ馬車はフェイソンの馬車で太陽神の息子が父親から空飛ぶ乗り物を借りたが強力すぎて運転しきれなくて地面に追突するという話。つまり昴を突き刺すのはそうしないと隕石が空から降ってきて、海に落ちたら洪水が起こるから。

ペルーの神話を集めたヘンリー・ホロワースの著書より

そのうち1つは5日も続く太陽が欠ける(食のことか)現象が伴った。

地上のすべての人々は洪水で破壊されたが

とある羊飼いは数日前に羊が悲しそうな目で6つの星(昴か)を眺めているのを見た。

それは世界の破滅の知らせであると、家族、家畜をつれて

アンカスマルカの頂上へと避難した。すると沢山の動物が山頂に既に避難していた。

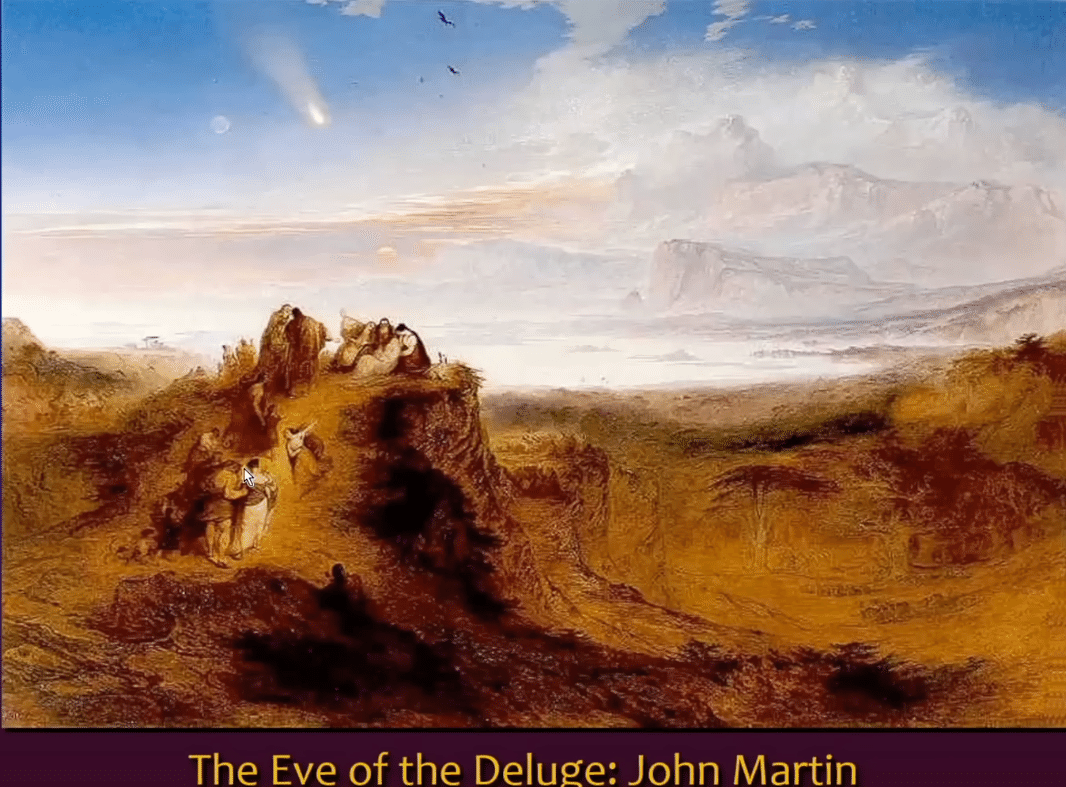

山頂に避難している人々

エノクと見られる人物が

彗星を指差している

The Eve of the Deluge (1840).

Oil on canvas, 143 x 218 cm. Windsor Castle, London

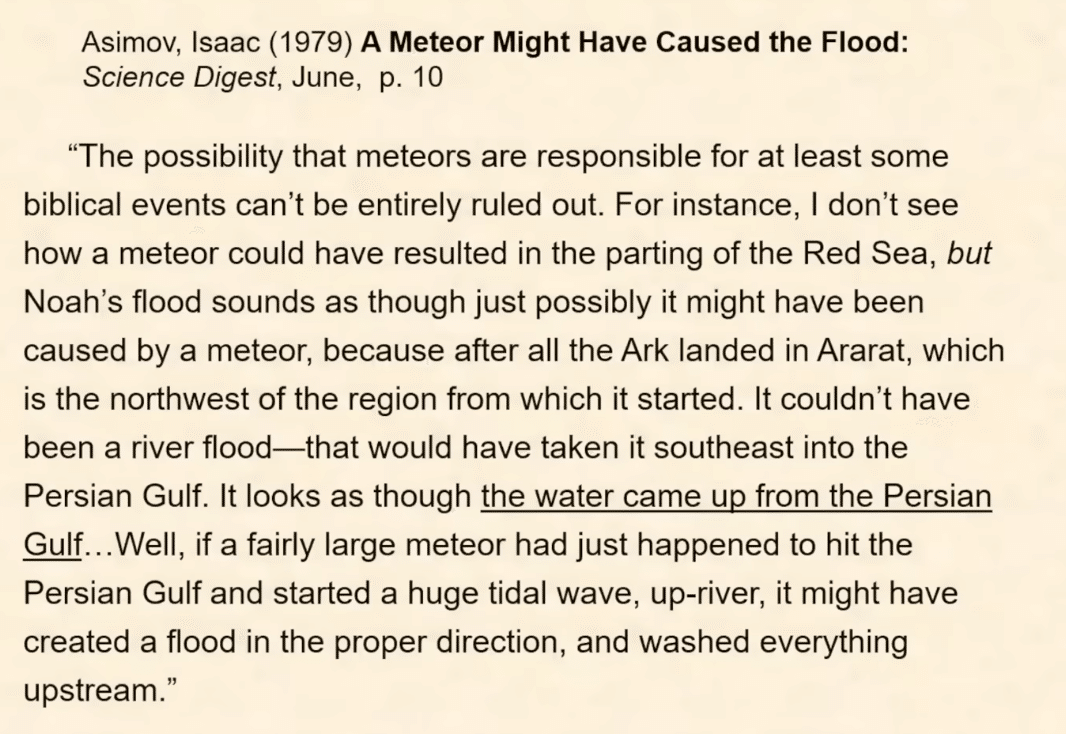

大きな隕石がペルシャ湾に落ちた場合

チグリス、ユーフラテス川を沿ったどでかい洪水が

アララト山にまで上り到着するだろう。

ノアの方舟がアララト山に到着できる説明となる。

見つかったシュメールの石版は

コンピュータの計算で当時の空を復元して判明

アッシリアの文明がコピーを作るくらい重要なシュメールの石版で、なにかが起きた夜空だったわけですな。それには星座を見ることにヒントがあると。両方の地域からしてペルシャ湾とアララト山が絡んでますので、ノアの洪水の元になった隕石かもですな。ベン・ダビッドソンもノアの洪水は5000年前と言ってたから計算合うし。

黒い雲は地上に隕石が落ちたときの噴煙でしょう。そうとう大量のチリが巻き上がり数年は暗黒になるそうです。飢饉が起きて、栄養不足から免疫力低下し、疫病が流行り、死人が大量にでるでしょう。ペスト、黒死病もヨーロッパが急に寒くなった時に発生しました。隕石かもですね。

カミナリもそういう雲の中の帯電したチリが擦れて起きそうです。

最終氷河期の終わりから続く温暖期は隕石・彗星が少なくなったお陰かも?

因みに彗星と隕石の違いは岩石が主だと隕石で、氷が主だと彗星です。隕石の方が同じ大きさならたぶん重くて怖い。

過去5万年くらいの温度の推定をみるとかなり上がったり下がったり激しいのですが、1万二千年前を最後にずっと暖かく安定した完新世Holoceneという時代に入っています。

この安定をみるに、大きな隕石は落ちなくなったんじゃないかと思いますわ。

でもノアの洪水は上のアッシリアが作ったシュメール石版のコピーからしてBC3000くらいでしょ?つまり完新記に突入しています。それでもペルシャ湾からアララト山までの広範囲に被害があるような隕石が落ちてそうな訳ですダメージとしては都市が10−100くらいの被害でしょうが油断なりませんな。

でもまあ氷河期にあった過去17個の絶滅イベント(都市1000個)よりは優しめなんじゃないかなと、最近1万年の傾向から期待したりもしてしまいます。甘いかもですが。

なんで隕石と温暖期、氷河期が入れ替わるかというと南極や北極の氷に隕石が落ちると海面が上昇して、水のほうが熱容量たかいし気温が暖かく安定するけど、地上に落ちると粉塵で日光が遮断され南極・北極の氷が増えて海面も下がると。

そんなんじゃないかと想像しています。知らんけど。

ベン・ダビッドソン理論の再考

まあこうしてみるとベン・ダビッドソンの理論のうちで地殻が滑る部分(チャン・トーマスの「アダムとイヴ」)については熟考の結果、たぶん要らないなーと思います。地殻のずれなしで隕石で説明できちゃうので。

逆にベン・ダビッドソンがいつも引き合いにだすカナダのどっかの地層で1万二千年ごとに洪水や絶滅の後がキレイに繰り返している地層が証拠だというのなら、同じような地層が世界中で見つかると思うんですわ。

地殻が滑って海水が慣性の法則で居座るから地殻が海水へ滑り込む感じで洪水になるという理論なので。これは局地的ではなく世界的なイベントになりますが、そういう地質学的な証拠は彼も出せてないです。出してるのはデカイけど局地的なイベントのみ。となると隕石の方が自然。

なのでうっそくせーと私は思うんですが、Galactic current sheetはどうなんだろうなと思っています。

太陽圏電流シートの銀河版であるGalactic current sheetは原理的には有り得そうですし、データもちらほら。

太陽圏電流シートというのは学術的に確立されていて陰謀論ではありません。電磁気を帯びた太陽が回転しているのでうずまきナルトみたいに電流(プラズマ)が放射されたシート状の構造が太陽系にはあるという話です。

銀河の中心にはブラックホールとか超重いものがありますが、これが同じ様にプラズマを履いてたら似たような構造できそうでしょ?

主流派の天体物理学でもParker Instablityというのがあり、ベン・ダビッドソンはこれがGalactic current sheetの原因とか言ってるので掘ってみたい。

太陽圏電流シートみたいなものが

放射されているかも

その周期は1万二千年かも

そうかもしれない、知らんけど。

以上、ちょっと尖った理論なベン・ダビッドソンよりはやっぱり安定・信頼のランダル・カールソンかなと思いつつも、ベン・ダビッドソンの理論と紹介してくる論文は面白いなと思う今日この頃でございます。

イーロン・マスクを隊長とした地球防衛軍を早く作ってください。隕石の早期発見とスラスターで起動修正でなんとかなるはずです。

コジコジくらいしかおらんだろ