HOUSE-ST1の土台の入力とアンカーボルトについて

HOUSE-ST1の良いところに基礎の計算が簡便ということです。そしてアンカーボルト数も数だけでチェックできるので便利です。

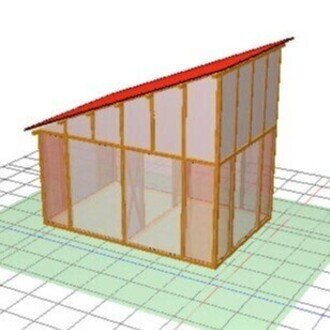

土台のプロパティを見てみましょう。

土台の材質と幅とせいを入力すれば、土台の設置は終わりです。あとは玄関とか、ビルトインガレージとか気をつける部分はありますが、一般的には長さを考えて入れるだけです。そしてせん断用のアンカーボルトのチェックのために、各土台にどれだけアンカーボルトを入れるか?指定します。ここで、等間隔配置とか間隔直接入力とかありますが、現実的ではありません。壁の下であれば、耐力壁の際の柱の根本には確実にあるので、この柱の本数を数えて入力するのが現実的です。

上記の場合、横方向の土台は3640。耐力壁は2つです。この程度であれば、耐力壁2枚のアンカーボルトは耐力壁の際の柱だけでよく、4本ということになります。この本数を入れます。

もし継手があってもそれは入れないほうが良いでしょう。余力と考え、あくまで耐力壁だけでもつか?を確認しましょう。もし足りないなら、他の要素で加えたアンカーボルトを入れていきましょう。その際、図面にアンカーボルトを書き入れ、その通りの土台アンカーの計算入力値より多くのアンカーがあるか?確認しましょう。狭小住宅などだと足りないことがあるので必ずチェックしましょう。

建物中央部で、耐力壁がない部分に長い土台を入れなければならないときは、自分のルールのアンカーボルトの間隔毎に入れていきましょう。そしてその個数を入れましょう。

ミスも多くなる部分なので、できるだけ計算は簡略化したいです。そのため自分なりの入力ルールを確立し、それ以外は余力でなんとかなるような設計を身につけましょう。間隔が狭すぎる以外はアンカーボルトが多いのはそれほど問題にならないので・・・。

いいなと思ったら応援しよう!