2025年の改正建築基準法のN値計算法 その1 従来の金物選定とその歴史

おはようございます。先日、2025年の改正建築基準法の説明会を聞いてきました。やっかいなことに昨年来から解説されていた内容が改訂され9月に確認申請・審査マニュアルの内容が変わりました。ほとんどが誤字脱字レベルで、あとは後日発表された指針などを織り込む程度・・・だったのですが、木造壁量計算に関わる金物の計算である、いわゆるN値計算法も変更になりました。構造計算やっている人からすると、何を今さら・・・という感じですが、ソフトウェアメーカーなどは作り替えに奔走しています。今回は、そのN値計算法について解説します。長くなるので何回か分割します。

N値計算法が出来上がる前の柱頭柱脚の金物

2000年の法改正までは、木造住宅の柱頭柱脚の金物は義務ではありませんでした。もちろんその頃でも木造構造計算では金物算定は必須でした。ただ木造構造計算は、ほぼ3階建てに限られていたため、一般にあまり知られていません。当時の構造計算では、存在応力による金物算定でした。荷重を計算し地震力・風圧力を算出して、その応力から柱頭柱脚の引き抜き力を計算していました。この方法だと壁量が余裕があれば、金物は少なくなります。欠点は、壁倍率が定められている耐力壁の実際の強度が変わってしまうので性能表示には向かないこと。また設計をちょっと変えただけで、金物が大きく変わってしまうので、リフォームなどのときは困ることです。

2000年以降の柱頭柱脚金物

しかし2000年の法改正と時を同じくして品確法が制定され耐震等級などが定められ性能設計が本格的に始まりました。また法改正で金物の算出方法が新たに定められ、構造計算しなくても金物算定できる方法が完成しました。1つは告示1460号の表による方法。表で該当する金物を選択する方法です。もう一つはN値計算法と呼ばれる新たな方法です。告示の表の利点は形状ですぐに選べることですが、やや余裕を持って定められているので金物が大きくなりがちのうえ、選択肢が少なく実用的ではなくなっていきました。その点N値計算法は、告示の表よりも金物が少なくなるうえ、大臣認定など独自の倍率を持っているものにも柔軟に対応できるので、徐々に普及していきいました。そして2025年の改正まで使われることになります。また構造計算もN値計算法に準じた方法に切り替えられていきます。

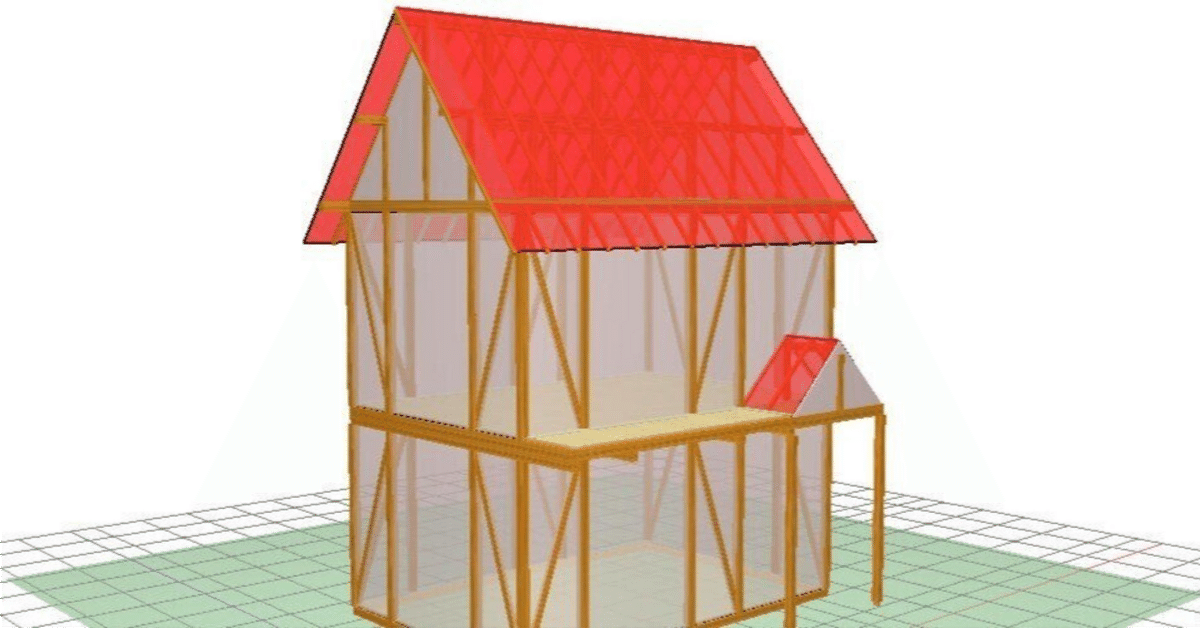

N値計算法の簡単な理論

階の標準高さを2.7mと定め、柱頭に横からかかるであろう地震力を想定する(これは以前の構造計算の考え方です)のではなく、その壁倍率で耐えうるであろう力から算出します。壁倍率1は、横からの力1.96kN/mに耐えうるということになります。

1.96kN/m×2.7m=約5.3kNが純粋な柱脚の引き抜き力となります。実際には上階や屋根・壁・床の荷重が上から載ってくるので、もっと小さくなります。このあたりの現象を簡単な数式に置き換え、使いやすくしたものがN値計算です。耐力kNで計算すると面倒なので、わかりやすく置き換えた物がN値です。

N=A1×B1ーLが公式ですが、B1、Lは、出隅などの条件による補正値です。先ほど指摘したように、上からの荷重で実際に発生する引き抜き力が減るので、補正値で修正するのです。B1は1未満なのでNはA1より必ず小さくなりますし、Lも引き算するので、実際の引き抜き力は耐力壁の倍率を保つための純粋な引き抜き力より大幅に小さいです。

次回は、もう少し踏み込んで説明します。次回はこちら

2025年の改正建築基準法のN値計算法(連載)

いいなと思ったら応援しよう!