Off Flavor入門〜㉖イソ吉草酸

前回からの続き

前回はとても有名なオフフレーバーであるDMSでした。今回はホップの劣化臭として知られるイソ吉草酸です。

化合物としての特徴

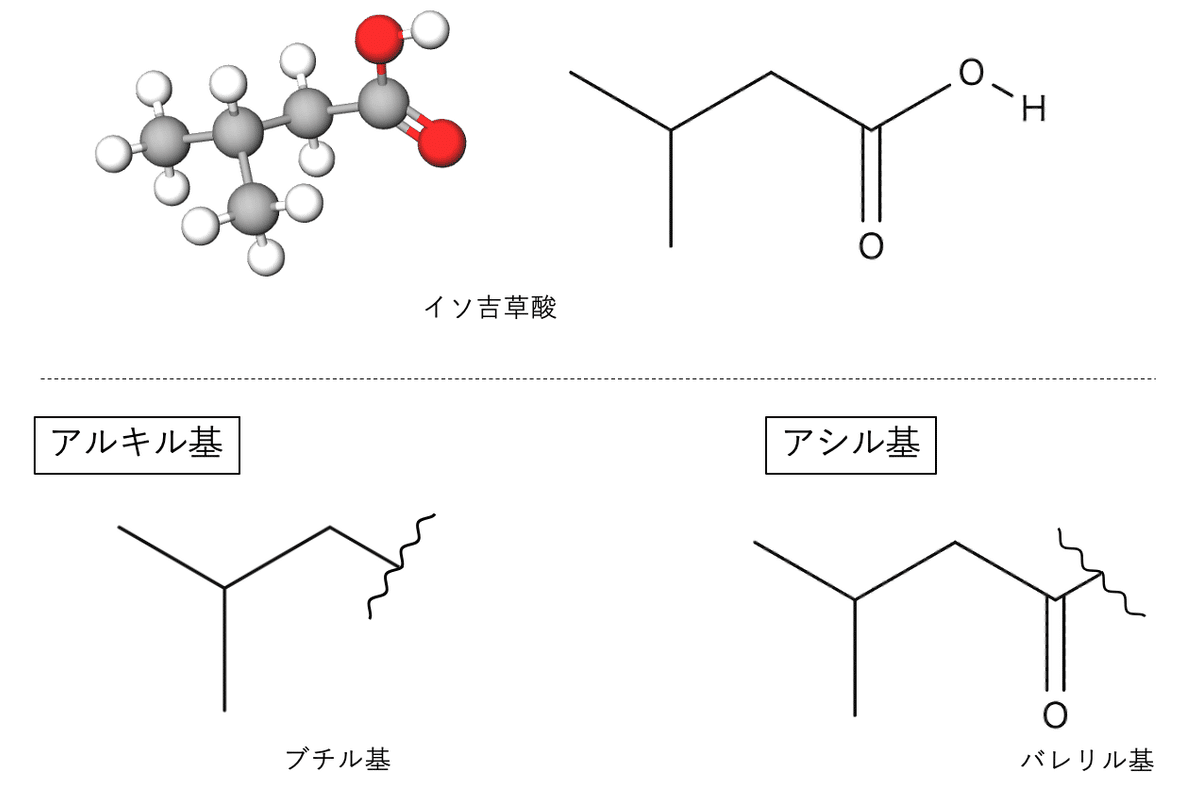

イソ吉草酸はイソバレリアン酸(Isovaleric Acid)とも言われ、炭素数5のペンタンが異性化したものにカルボキシ基がついたカルボン酸です。IUPAC名は3-メチルブタン酸で、3位にメチル基がついたブタン酸(酪酸)という言い方もできます。アルカンや官能基については第5回や第6回を参照ください。カルボン酸なので弱い酸性を示します。pKaは4.82で酢酸と同程度の酸解離定数となっています。

上の表は「⑱酪酸」のときにも出しましたが、直鎖アルカンとカルボン酸の対応表です。厳密には「ペンタンにカルボキシ基がついた〜」という形容は正しくなく、ブチル基にカルボキシ基がついた、もしくはバレリル基にヒドロキシ基がついた形という言い方が正確です。

上の図のように図解すると分かりやすいかな。ブチル基に-COOH(カルボキシ基)がつく、バレリル基に-OH(ヒドロキシ基)がつくとイソ吉草酸になります。

また、イソ吉草酸のイソ(iso-)は、吉草酸の構造異性体であることを示します。吉草酸という場合は炭素数5のカルボン酸でかつ直鎖のものを指します。イソ吉草酸は、アルキル基に分岐が入ったものです。このようにイソ化した脂肪酸は分岐鎖脂肪酸ともいいます。

臭い

イソ吉草酸の典型的な官能的説明は、チーズ、汗っぽい靴下、ブルーチーズ、汗っぽい、腐敗臭などです。とても刺激の強い不快な臭いですが、閾値をぎりぎり超えない程度存在することで、ビールのフルーティなアロマに対する程よいバックグラウンドアロマになることが知られています。こちらのコラムにも書かせていただきました。

閾値と分析方法

イソ吉草酸の官能閾値は1〜1.5ppmと言われています。硫黄化合物やダイアセチルよりは高めですが、カルボン酸(カプリル酸5〜10ppm、酪酸3ppm、酢酸71〜175ppm)の中では低い閾値です。

分析方法は官能評価パネルによるものの他、GCでの分析もできるようです。ASBCでは分析方法は定義されていないようです。

生成とコントロール

ホップの劣化臭として知られるイソ吉草酸ですが、実はビールでの生成経路は2つあります。1つはホップのα酸、β酸の酸化によるもの、もう1つはブレタノマイセスやバクテリアの代謝活動によるものです。

ホップ酸化による分岐鎖脂肪酸の生成は、主にβ酸の酸化によるものとされます。コルプロンがイソ酪酸に、ルプロンがイソ吉草酸に、アドルプロンが2-メチル酪酸になるようです。(詳しい反応機構は調べても分かりませんでした)生成経路メインのβ酸だけでなく、α酸やイソα酸も同様に分岐鎖脂肪酸を生成するようです。この反応はホットサイドで投入したホップでも起こりますが、主にはホップの保管中に起こります。古くなったホップや誤って常温保管してしまったホップがチーズみたいな臭いになってしまうのは多くの人が体験してると思いますが、あの強烈な臭いがビールに移行してしまうのです。

ちなみにランビックなどの長期熟成ビールではビールへの苦みの移行を抑えるために、ホップをエイジングさせてα酸を酸化しますが、このときにも強烈なチーズ臭がします。エイジングがさらに進むとチーズ臭は消えていきます。イソ吉草酸などの分岐鎖脂肪酸は蒸散するんですね。ランビックでは煮沸時間が非常に長い(伝統的には10時間以上、近代でも5時間程度?)ので、分岐鎖脂肪酸は煮沸中に大部分が蒸散して消失するようです。

イソ吉草酸のもう1つの生成経路はブレタノマイセスやバクテリアの代謝によるものです。いずれの場合もアミノ酸のロイシンを代謝する経路でイソ吉草酸を生成します。ただし、生成のメカニズムはまだ議論があるようです。ブレタノマイセスがロイシンからイソ吉草酸を生成する反応は非常に長い時間がかかり、ある研究によると12ヶ月後にようやく官能閾値を超える値が生成されたとのことです。イソ吉草酸を生成するバクテリアは様々ありますが、表皮ブドウ球菌として人の皮膚に常在する菌も関与することが知られています。

コントロール

コントロールとしては単純明快。劣化したホップを使わないことと、ブレタノマイセスや一般細菌の汚染対策になります。中でも劣化したホップによる影響が大きいと思います。また、製品ビールの保管中にもビール中に存在するα酸/β酸が酸化してイソ吉草酸を生じることもあるようです。製品ビールの保管があまりに高温にならないようにするコントロールも必要です。(製品ビールでのイソ吉草酸の生成に関しては適切な文献を見つけられませんでしたので、俗説です。)

次回へと続く

今回のイソ吉草酸、いかがでしたでしょうか。実は私はイソ吉草酸が微生物の代謝でも生成されることは知りませんでした。この投稿をきっかけに知見が広がって良かったです。また、イソ吉草酸などの分岐鎖脂肪酸はビールのフルーティアロマを下支えするバックグラウンドアロマとしての効果があることは改めて強調したいです。

さて、次回は同じくホップに関連するオフフレーバー、オニオン/ガーリックです。通称ダンクと言われているやつですね。お楽しみに。

お読みくださりありがとうございます。この記事を読んで面白かったと思った方、なんだか喉が乾いてビールが飲みたくなった方、よろしけばこちらへどうぞ。

前回に引き続き直営店関連のお知らせです。五反田にある直営店「Far Yeast Tokyo」が食べログで3.5を超えました。オープン以来じわじわスコアを伸ばしています。来店いただいた皆さんに喜んでいただけているようで嬉しいです。