くまモンに遭わずに熊本を観光できると思うな(重陽旅行最終日 2022/9/11)

午前

宇土(7:56)→熊本(8:14)

この日は、快活クラブの中で午前5時頃に目が覚めた。快活クラブのブース席は、一応四方を身長ほどの壁に囲まれてプライバシーが確保されているものの、防音は全く期待できない。普通にイビキで寝られないときがあるし、店舗によっては扉が透明なアクリル板で作られている場合があり、プライバシーの希薄さも問題だ。

5時頃に目が覚めたが、このままボーッとしていたり、ネットサーフィンをしていたりするのでは勿体ない。シャワーを浴びて目を覚ますことにした。

シャワーを浴びると5時半過ぎになる。快活クラブのシャワー室にはドライヤーが置いてある。普段は自然乾燥だが、こういう時くらいはドライヤーで髪を乾かしてみる。外の様子を見たいが、快活クラブの建物は非常に窓が少ない。窓を探すのを諦め、無料のドリンクバーでリアルゴールドを獲得し、自らの部屋に戻る。

そこからしばらくはTwitter(いまはX)をしたり、ネットサーフィンをしたりして、時間を潰した。二度寝は確実に「終わる」という実感があったので、なるべく目の覚める行動をしていた記憶がある。

7時前になってチェックアウトを行う。居座る時間が8時間を超えればドンドコ料金が追加される。速やかに建物を出る必要がある。

さて、快活クラブ熊本宇土店は、複数の商業施設がてんでバラバラに店を建てたような場所にある。調べると、「クロス21 UTO」と言うそうだ。その中にはマクドナルドの店舗も建っている。朝はそこで食べた。

快活クラブのドリンクバーで散々ジュースを飲み、マクドナルドでもジュースを飲むと、腹がタポンタポンになってしまう。水分補給は大事だが、朝から満腹状態は少しキツい。

クロス21 UTOから宇土駅まではそれほど遠くない。徒歩で10分もしなかったと思う。その上道も単純であった。国道3号線をちょっとだけ歩くだけなので、迷うこともない。

国道3号線沿いにはバス停がちらほらある。産交バスの宇土入口バス停を見ると、松橋産交行きのバスは1日に3本ほどしか走っていない。裏側にもう少し本数の多い時刻表が載っていたので安心したが、マア少ないと感じた。私の故郷である大分には大分交通というバス会社があるが、大分交通ではどんな地域にでもだいたい毎時1本は走らせている。50万都市の大分市には私鉄も路面電車も存在しない。その分を大分交通のバスが必死で補完している。

宇土は道路もまあまあ広い。流石一桁国道だ。片側2〜3車線はある。朝といえどもまだ7時なので、車はそれほど走っていなかった。もう少し時間が経てば、八代方面から熊本方面へワンサカ車がやって来て、全ての車線が埋め尽くされることだろう。

ぶらぶら歩きつつ、昨日3回も訪れた宇土駅にまた訪れる。やってきたのはキハ47だった。夜でも朝でも映える。おそらく三角線からやってきた車両だろう。熊本〜宇土間は鹿児島本線と三角線の並走する区間であるから、本数も多い。このキハ47を逃してもすぐ来るが、人口の稠密な八代から来た電車が混んでいたら嫌なので、いそいそと乗ることにした。青春18きっぷの有効期間は昨日で終わっている。勿論昨日までに全て使い切った。宇土から熊本までは普通の乗車券を用いて乗車する。

キハ47の製造年月からして、ほとんどの車両は製造から40年程度が経っている。そのためか、窓ガラスは茶色くくすみ、外の様子を確認することはほとんどできない。特に日中は太陽光を乱反射してしまい、外に何があるのかほとんどわからなくなる。

朝一番のキハ47の揺れは心地良い。朝一番に酒を飲むような心地がする。15分ほど乗って熊本駅に到着する。

熊本駅にはもちろん、くまモンがいる。熊本県内を移動するにあたって、くまモンに一度も遭遇しないことは不可能だ。もし貴方が「一度もくまモンを見ずに熊本県を観光した」なら、貴方が行った場所は熊本県ではない。

今日は熊本から関東に帰るだけの日だ。本当は前日に帰りたかったが、あそぼーい!を全部乗り通す関係で前日までに帰ることが不可能だったため、一日ずらして今日帰ることにする。せっかく熊本に一日いるなら、熊本を満喫しよう。今日一日で、熊本市電と熊本電鉄の全線に乗車する。

田崎橋(8:33)→熊本城・市役所前(8:56)

熊本駅から熊本市電の熊本駅前電停までは目と鼻の先だ。設備としても、かなりしっかり整っている。熊本駅前電停から乗ることもできたが、今回はそうしなかった。熊本駅前の2つ隣に、熊本市電A系統の終点、田崎橋電停がある。今回はそこまで歩いて、そこから乗ることにした。熊本市電を全て乗り潰すのが今回の目的だ。

熊本駅から田崎橋電停までは本当に近い。途中、二本木口という停留所があるが、それを通り過ぎても400mほどしか無いだろう。

熊本市電は基本的に、上り線下り線ともに線路が配置されている伏瀬であるのだが、田崎橋に来る直前でその線路が合流する。田崎橋電停は2面1線の構造を持った駅となっている。田崎橋に来た路面電車は、しばらく停車してからまた折り返していく。

本日の熊本市電と熊本電鉄に安く乗るには、特別なチケットが必要になる。

熊本県、もしくは熊本市の発行している「わくわく1dayパス」を使えば、お得に熊本県内の交通機関を利用することができる。「区間指定②」と書いているように、チケットによって乗車することのできる区間が変わる。私が今回購入した区間指定②は、熊本市電全線、須屋〜御代志を除く熊本電鉄全線をはじめとした、熊本市内の様々な交通機関に乗車することが出来る。900円と結構お得なので、熊本電鉄と熊本市電に何回か乗るだけでも金額を回収できる。

購入方法は極めてアナログだ。私は田崎橋電停に到着した路面電車の運転士から購入した。運転士の携行しているカバンからチケットが1枚出てきて、運転士が私から1000円を徴収し、100円を返却した。ちなみにもう熊本駅には戻らないので、この日はキャリーケースを常に持ち運ぶ必要がある。路面電車の中のキャリーケースはかなり邪魔になる。少し申し訳ない気分になる。

路面電車が田崎橋電停を出る。田崎橋と二本木口はそこまで大きな電停ではないので人の乗車は少ないが、やはり熊本駅前電停でドッと人が乗ってきた。人があまりにも多くて、とても写真撮影できる環境ではなかった。

じつは熊本駅は、熊本市街のはずれにある。そのため利用者がそこまで多いというわけではなく、自治体人口73万人を抱え、新幹線も発着する駅であるにも関わらず、自治体人口46万人、新幹線も通っていない大分駅に乗降客数の面で負けている。大分駅はマジで大分市のど真ん中にある。南側からも北側からも使いやすい。

熊本駅からしばらく乗車すると、段々と建物の密度が高くなる。建物自体も高くなる。道幅は広くなり、車線がどんどん増えてくる。熊本市電A系統・B系統の合流する辛島町電停付近はメチャクチャに都会だ。

辛島町界隈は町丁として「新市街」が付与されており、この付近にはアーケードの付いた商店街や広々として清潔に整備された公園が存在し、熊本市民の生活の中心部であることが窺える。

辛島町電停の二つ隣の熊本城・市役所前電停で降車した。正直、何の用意もしていない。熊本城を見るために降車したが、どこから入れるのか、どこから天守を見られるのかも分からない。熊本地震の復旧工事が終わって足場が解体されたのかも知らない。(正直1年以上経った執筆時点も知らない)。

熊本市のほぼ中心部

降りるとすぐに熊本城の濠が見える。芝が青々と茂っている。濠は清潔に保たれていて、藻が見当たらない程だ。まだ9月半ばだ。夏が終わっていないことを視覚で認識する。

濠に沿った道を歩く。日陰なので比較的涼しい。城が直ぐそばにあるのに普通のマンションやビルが当たり前のように建っている。どこか異質な光景だ。まあ仁徳天皇陵古墳のそばにメチャクチャ家建っていたり、平城京の中を近鉄が走っていたりするこの国では当たり前なのかもしれない。

少し歩くと銅像が見える。肥後熊本藩初代藩主の加藤清正公の銅像だ。

武将の銅像は基本的に座っている。おそらく本陣の一番奥にいる総大将なのでそうしていて然るべきなのだろうが、立っている像よりも座っている時の像の方が臨場感やドッシリとした安定感を感じられて個人的には好きだ。甲府駅前の武田信玄もバッチリ座っている。

清正公の像のすぐ脇に、濠から公園内に入れる行幸橋がある。名前の由来はおそらく、いつの時代かの天皇がこの橋を渡ったからだろう。そこを渡ると天守が見え……見え……んん……今は我の天下と言わんばかりに生い茂った樹木に遮られてちゃんと見えない。

改修されている城の一部分が見えたからこれが天守だろうと思っていたら、天守自体は2021年に改修を終えていたらしい。つまり私は熊本城にやって来たのに天守を見ていない。マジ??

熊本城は櫓の石垣にも武者返しを採用している。途中からグアッと傾斜がきつくなり、上の部分はほとんど垂直であるのがよく分かる。これを見られただけでも、熊本城に来た価値はあると思う。

9時を回った時点で熊本はかなり暑かった。当たり前のように30℃を超える。背中に汗の滲むのがわかる。急ぎ足で電停に戻る。

熊本城・市役所前(9:30)→健軍町(10:02)

熊本市電はどの列車にも何らかの冷房設備が整っている。古い車両でも扇風機がガーガーと回っている。市電に入ると肌に触れる空気が涼しくなるのが分かる。

フリーパスを購入した時の路面電車やバスの乗車方法が分からない。正式には何もせずに乗車して良いのだが、流石に申し訳ない気持ちになる。整理券を取るだけ取る。降りるときにチケットを見せれば良い。こういう行動を毎回していたが、正直正解なのかわからない。多分間違っている。多分整理券の枚数と運賃を照合するときに合わなくなっていると思う。そういう想像をするたびに、迷惑をかけているなアと感じてしまう。

このときも整理券を取るだけ取って、降車時にチケットを見せて降りた。多分間違っている。

熊本城・市役所前電停から健軍町方面は、人口の稠密な住宅地帯を走るようになる。特に途中の新水前寺駅前電停はJR豊肥本線と乗り換えができる関係で特に乗降客数が多い。JR新水前寺駅は、熊本県内のJR駅で熊本駅に次いで乗降客数が多い。

新水前寺駅ならびに新水前寺駅前電停はJR豊肥本線と熊本市電の乗り換えのために設置された。新水前寺駅の近くには水前寺駅があるのだが、そこから市電の電停までは遠く、道路が混雑してしまう。そこでJRと市電の交差する箇所に駅を設け、乗り換えの利便性を飛躍的に向上させた。新水前寺駅が熊本駅に次ぐ県内乗降客数2位を誇っているのは、そういった事情がある。

市電の通る道路はかなり広めに作られていて、見通しが非常に良い。

広めの車窓を見せ、多めの乗客を載せながら市電は健軍町電停に到着する。健軍町で何をするとかは全く決めていない。ただ、熊本市電を乗り潰すためにやってきた。何か面白そうなのがあればそれを見に行くだけだ。

健軍町電停(10:05〜10:16)

ミスタードーナツ健軍ショップは、建物の1階部分に入居している店だ。それだけだと普通の店だが、このミスタードーナツにはテラス席がある。関東では中々見かけない、というか、初めて見た。写真を撮り忘れてしまった。代わりに注文したドーナツを見せるので、許して欲しい。

ハニーチュロは長らく邪道とされてきたが、最近はその美味さだけで株を上げてきている。私はミスタードーナツに置いてあるドーナツの中でハニーチュロが一番好きだ。チュロスの重なる部分が特に甘い。硬さも丁度良い。普通のドーナツはボロボロに崩れたり、ポンデリングは柔らかすぎてどれだけ引っ張ってもちぎれないことがある。ハニーチュロはちぎれて欲しい時にちぎれる。味も大味すぎない。8個くらい買うときもある。

ミスタードーナツで腹ごしらえを済ませ、健軍町電停の観察を行う。

健軍町電停は1面1線の終点駅だ。だいたいの路面電車の終点はこういう構造であることが多い。このような構造は、電停に2つの車両を格納することができないため、たまに電停の少し手前に車両が停まっていることもある。

健軍町は市電の終点であるが、まだまだ熊本市内の住宅街の中にある。そのため学生や通勤客がちらほら乗降する様子が見受けられ、終始賑わっていた。

熊本県道28号線の途中から市電が始まっているので、県道28号線は、市電のない区間が片側2車線であるのに対し、市電が始まってからしばらくは片側1車線に減少している。広い道路を走りたいなら、北側に県道36号線が並走しているので、そちらを走れば良い。

健軍町電停付近の軌道敷はタイルが敷き詰められていて、電停に併設されている街灯も少しレトロ風味になっている。雰囲気がかなり良い。電停のすぐ脇にアーケードのついた商店街がある。少し歩くと熊本市東区役所、熊本運輸支局、陸上自衛隊健軍駐屯地などが所在している。

2本ほど市電を見送り、頃合いを見計らってやって来た市電に乗り込む。

健軍町(10:16)→上熊本(11:06)

健軍町から乗った車両は結構古めかしい。車両のガタンガタンという振動が身体によく響く。車両の最後尾に座っていたので、運転手の居ない運転台の様子がよく見える。ツーハンドル式の運転台は、簡単に言えばアクセルレバーとブレーキレバーの2つのレバーを操作する必要がある。2つのレバーを調節しながら発進・停車を(乗り心地に気をつけながら)行う必要があるので、かなり操作が難しい。最近の車両はレバーの前後によってアクセルとブレーキを操作するワンハンドル式が主流だ。

運転するときはアクセルレバーの穴を運転台側の出っ張りにはめ合わせて操作する

この日もとにかく天気が良い。車内では扇風機がブンブンに回っていて、陽射しが入ってもそれなりに涼しい。車窓を見ると、窓の汚れと相まって一層眩しく見える。広い道路を悠々と市電は走る。高度に整備されており、2つ前の電停まで見晴かすことができる。

直線状に続く線路は見ていて、乗っていて気持ちがいい。JR東日本の中央線のあの部分を思い出す。私の乗っている市電はB系統だ。熊本駅ではなく、その一つ隣の上熊本駅に向かう。とはいっても、ほとんどの区間でA系統と並走している。先ほど降車した熊本城・市役所前電停の2つ隣、辛島町電停から分岐する。辛島町はかなり熊本の中心部に入った場所にある。辛島町に着く前に目的地に着く乗客もかなりの数いることが予想される。

辛島町に近づくにつれて段々と眠くなっていく。この時間帯の陽射しは、直接浴びるには過酷すぎるが、日陰の下で浴びるには心地良すぎる。気がつけば辛島町を通過しており、上熊本電停に停車しようとしていた。B系統だけが通る区間を丸々寝過ごしてしまった。勿体ないことをしてしまった。

上熊本電停は、おそらく熊本駅前電停よりも整備されている電停だ。市電の事務所らしき建屋がある。熊本市交通局の車庫もある。熊本駅から熊本駅前電停までの距離よりもJR上熊本駅から上熊本電停までの距離のほうが離れているにも関わらず、電停名に「駅前」を付けないのは、ここが熊本市電の本拠地であることを強調するためだろうか?

市電の精算機能は車内にあるため、この電停にも改札機のようなものは当然存在しない。そのまま電停を出る。

上熊本駅は、JR鹿児島本線、熊本市電、そして熊本電鉄が乗り入れる交通結節点である。左側には巨大な壁のようにJR上熊本駅が、横断歩道の先には熊本電鉄の上熊本駅がひっそりと建っている。私はこれから熊本電鉄に乗る。九州を代表する「アレ」に向かうために。

上熊本(11:13)→藤崎宮前(11:41)

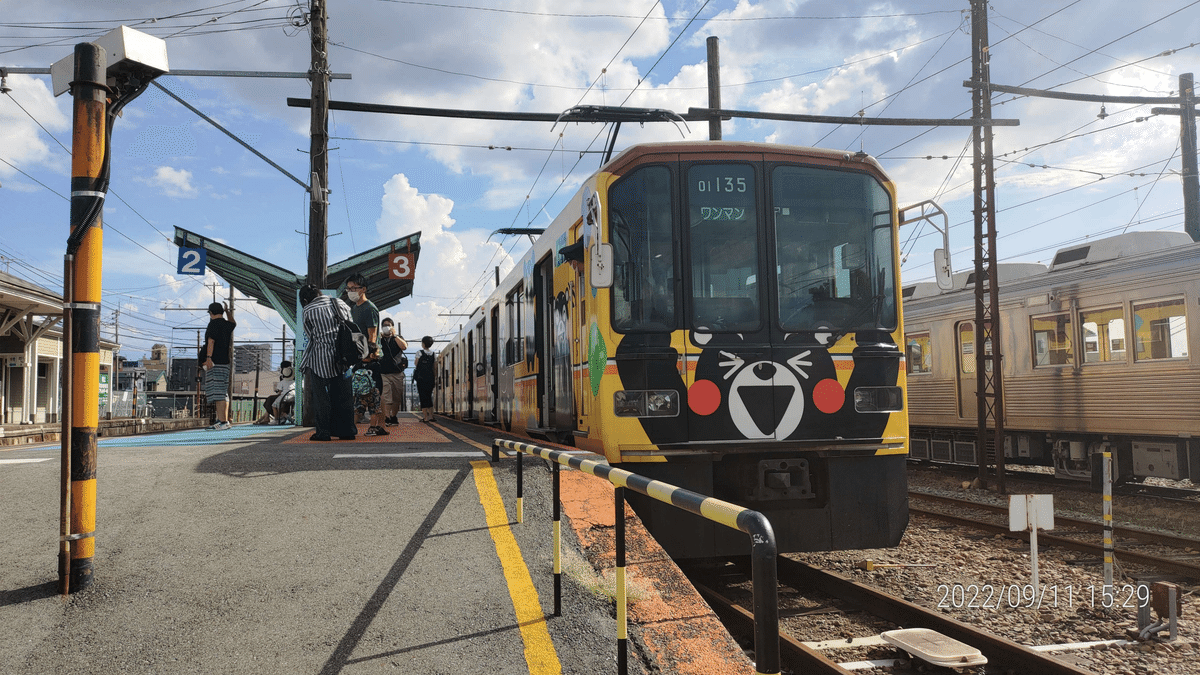

熊電上熊本駅は、1面1線の小さな駅だ。終端の更に先に出入り口がある。熊電の車両も市電と同じく、車内に精算機があるタイプだ。使用している車両は東京メトロで使用されていた01系(元・銀座線の車両)とか03系(元・日比谷線の車両)とかだ。あとは6000系(元・都営三田線の車両)も走っていたりする。関東に戻った後、に鉄道オタクの中学生に見せたらめちゃくちゃテンションが上がっていた。それほど貴重なのだろう。外装もバッチリ熊電仕様になっていた。

たしか銀座線は6両編成だったが、この車両は2両編成だ。先頭車同士を繋げている。中間車の行方は知らない。廃車になってスクラップになっているかもしれない。

熊本電鉄に転属した01系のラッピングは、銀座線で01系の後に投入された1000系のラッピングと同じデザインで塗られ、その上にくまモンのデザインが様々な場所に散りばめられている。東京メトロにリスペクトの意を表しているのか? そんなことを思いながら乗り込む。

座席は東京メトロで走っていた時のものがそのまま使われていた。座り慣れた座席だ。

座席は東京メトロの頃と変わらないが、内装がやはり大きく変わっている。車内の広告はもちろん、座席の端やドアの中にでかでかとくまモンのイラストのラッピングが貼られている。

こうやって見ると、くまモンの白目と黒目の判定が良くわからなくなる。ドアに貼られているくまモンは白い部分ごと目を瞑っているが、車両前面のくまモンは黒い部分だけを使って笑顔を作っている。これはもしかして、「黒目で笑っている」ってこと? どっち?どうしたの?お腹痛い?

車窓はよく緑が映えていて美しい。熊本市電とはまた違う景色だ。韓々坂駅を出た後の緑や、打越駅を出た後の坪井川沿いの広々とした車窓は、一瞬ここが熊本市の中心部であることを忘れさせる程だ。

10分ほど乗車して、北熊本駅に到着する。藤崎宮前駅に行くには、ここで乗り換える必要がある。熊本電鉄の路線は2つあり、上熊本から出るのはその内の短い方で、上熊本〜北熊本をピストン輸送している。

北熊本からは熊電藤崎線と呼ばれる路線に乗る。この藤崎線は北熊本駅から藤崎宮前駅までを結ぶ路線であるが、藤崎線を走る列車は同社の菊池線に直通して、菊池線の終点である御代志駅まで運転する。菊池線は上熊本から御代志までの路線だが、北熊本駅で運用が分けられている。代わりに藤崎線が菊池線に直通している奇妙な状況になっている。

御代志方面からやって来る列車は元東京メトロの03系だ。こちらは一昔前の東京メトロのラッピングをそのまま残している。車内の座席もあの時のままだ。少しばかりのノスタルジーと初めて乗る線区の目新しさを同時に感じる。

北熊本から藤崎宮前までは2駅と短い。車窓から見える景色はずっと都会で、住宅やビルが絶え間なく続いていた。

午後

藤崎八旛宮界隈を歩く(11:41〜13:28)

藤崎宮前駅は熊電プラザビルの1階にあり、駅の出入口はビルの隅に隠れるようにひっそりと設けられている。インターネットにはオフィスビルと書かれているが、この時はホテルに見えて仕方がなかった。

藤崎宮前駅の近くは、その名の通り藤崎八旛宮が鎮座している。駅から見えるほどに近い。駅前に片側3車線くらいの広い道路があるために見通しが良いからだろうか。地図を見るとこの広い道路は熊本県道1号線というらしい。なるほど、県道1号線なら確かに広いわけだ。

県道1号線は藤崎八旛宮の手前で国道3号線と交差し消滅する。国道3号線を越えた先は片側1車線ほどの道路になる。これが藤崎宮参道だ。いやはや、駅から神社までの導線が驚くほどにシンプルだ。誰も迷わせない、という強い意志を感じる。初めて熊本市に来た私でも、全く迷わずに、地図を使わずに藤崎八旛宮に到達することが出来る。

藤崎八旛宮の正確な綴りが分からない。白幡の幡でなければ、謎のカサのついている旛でもない。どっち?

そんなことを思いながら神社の境内に入る。朱塗りの本殿の入口には賽銭箱があった。もうすぐで終わる旅行の安寧を願って、10円を投げ入れた。少ないかもしれないが、こっちだってカツカツでやっている。

境内には自動車が複数台停まっていた。参拝客の車なのだろうが、神域に自動車を入れる行為は、私は畏れ多くてできない気がする。

境内をしばらく散策したところで、次の目的地に行く。九州に来てこれを食べないなら九州に来た意味無し。ジョイフルへ昼飯を食べに行く。スマホで確認したところ、気温はこの時点で32℃を超えていた。そして藤崎八旛宮からジョイフルまでは2kmくらいある。悪環境での強歩はまず得をしない。

自分の今いる場所を明確にするために、一度来た参道を戻って国道3号線に出た。これがまず間違いだった気がする。わざわざ戻ったせいで、歩く距離が伸びてしまった。

目的地であるジョイフル黒髪店は、国道3号線の1つ隣の道路、三軒町通りに面している。ひとまずはそこまで歩く。大通りに出てしまったせいで、ただでさえ少ない日陰がほとんど存在しなくなる。熱中症対策に富士吉田で買った帽子がここでも活きてくる。

ついに三軒町通りに入った。ここからまた1kmほど歩く必要がある。ここまででかなり体力を消耗してしまっている。暑い、暑い、暑い!生温い風すらも吹かない。陽射しはジリジリと強くなる。それでも歩く。昼飯が私を待っている。私の本能が、ジョイフルを待っている。

辿り着かないように思えた。永遠に続くように思えた。ジョイフルの、昔ながらの黄色と赤の看板が見えた時には天にも上る思いだった。

キャリーケースを引きずった汗だくの小太り男がジョイフルに来店した。少し待ってから席に案内された。いかんせん荷物が大きかったため、ソファー席の反対側の椅子をどかしてくれた。

喉がカラッッカラだったので、何よりも先に水を取りに行った。水はドリンクバーに入っていないため、何も注文していなくても飲むことが出来る。2杯ほど飲んで体温が少しずつ下がってきたのを感じながら、メニューを選ぶ。チキンステーキ&ハンバーグとドリンクバーを注文した。グリルが到着するまでに、おそらくドリンクバーを4往復くらいした。途中からはコップを2つ持ち、効率化を図った。

最終的にドリンクを10杯ほど飲んだ気がする。それでも腹が水っぽくなる感覚はなかった。それほど喉が渇いていたのだ。汗も異常なほどかいていたので、席に備え付けてあった紙ナプキンを何枚も使って汗を拭った。ビチョ濡れのマスクももう付けることはできない。

爆美味!!美味い!!パクパク!!と一気に食べてしまった。完食後の写真も撮っていたが、そこに映っていた時刻を確認すると12分でチキンステーキとハンバーグを頂いたらしい。最後にドリンクバーに行きリアルゴールドを1杯注いで飲み、会計を済ませて店を出た。

依然として暑い。ふつう気温は2時頃に最大になるので、当然といえば当然だ。暑さに弱い私からしてみれば、ほとんど生き地獄であった。ここから熊電黒髪町駅を目指す。「黒髪」という地名はその由来が物騒で、合戦で斬り落とされた首や身体が川に乗って流れ着き、その川が血で黒くなるほどだったことから付けられたらしい。諸説あるが、かなり物騒だ。そんなことを思いながら黒髪町駅を目指す。

ジョイフル黒髪店から黒髪町駅まではそれほど距離はなく、500mほどだ。しかし照りつける太陽とその暑さが、500mを長く感じさせる。耐えかねて途中の自販機で水を購入した。少しクラクラする。熱中症の初期症状だ。

黒髪町(13:28)→須屋(13:42)

国道3号線を越え、黒髪町駅に到着する。黒髪町駅の入口はとても小さく、これが本当に入口なのか、と疑問に思うほどだった。気が付いたら駅構内に入っているほどだった。ラッシュ時は駅員がいるらしいが、昼間は乗客がほとんど居ないので駅員もいない。

熱中症になりかけていたので、持参したカロナールを2錠、購入した水で飲み下した。私が駅に到着してから電車が来るまでは10分ほどあった。その間はベンチで少し休んでいた。雲が出てきて、陽射しが弱まってきた。

電車がやってきた。先程乗ったのと同じ元東京メトロ03系。これに乗って、終点・御代志の何個か前、須屋駅を目指す。わくわく1dayパスでは、須屋駅までしか行けないことになっている。そこから先は別途料金を支払う必要がある。これはおそらく、須屋駅が熊本県合志市に位置しているからだろう。区間指定②はあくまでも熊本市内限定ということだろうか?その割には合志市の新須屋駅を通過できる。新須屋駅が区間指定として微妙だからだろうか?

補足だが、私が今乗っている熊電菊池線は合志市の御代志駅が終点である。この路線名は、合志市の北東の菊池市まで列車が通っていた頃の名残である。既に廃止となった菊池駅には、前々日に通過した豊後森駅から出ていた国鉄宮原線の到達する計画があったらしい。実際には宮原線は、肥後小国駅までしか取り入れていなかったが、菊池線が全て残っていて、なおかつ宮原線が菊池駅まで到達していたら、久大本線・豊肥本線に次ぐ、第三の九州横断ルートが実現していたかもしれない。

須屋駅に到着した。メチャクチャ風情がある。須屋駅に到着する直前に駅脇の踏切が鳴っていたが、その音ときたら。筆舌に尽くし難い。機械から発せられるカンカンという音ではなく、本物の鐘を使っているかのような、カランカランという音だ。もうこの時点で凄い。エモい。トンデモなくテンションが上がっているのが分かる。興奮気味で須屋駅に降り立つ。待ち受けていたのはボロボロに錆びたベンチ。墨で書かれた上から新しくステッカーを貼り付けた駅名標。そこだけ時が止まっているようだった。

筆文字の「しんすや」が良い味を出している

駅名標もめちゃくちゃ渋い。ナンバリングの導入(熊電は2019年に導入)などに対応しており、まだまだこの駅名標を使う意志が感じられる。筆文字で書かれた隣駅の「しんすや」も味がある。逆隣の「みついし」は2001年に開業した駅の名で、張り替えられていることから少なくとも20世紀中に作られたことが分かる。また新須屋駅は1984年に開業したので、この駅名標は1984年から2001年の間に作られたことが分かる。「みついし」に張り替えられる前は、さらに隣にある「くろいし」だったかもしれない。

須屋界隈を歩く(13:42〜14:12)

合志市須屋。旅行に来るまでは知らない土地だった。正直、このまま須屋〜御代志の運賃を払って御代志まで行こうと思ったが、せっかくなので須屋を散策することにした。ちょうどトイレも行きたかったし。調べると徒歩5分くらいの所にセブンイレブンがあった。そこを目指す。

須屋の道路はよく整備されていた。踏切を越える道路はどうやら優先道路だったらしく、真ん中を黄色い線が走っているだけでなく、両端を青い線が囲っている。元々十字路だった場所は「ふたつの丁字路」に分断され、右折ができなさそうだった。この日は日曜日だったので、子供が多くいたことを覚えている。

須屋は熊本市の中心部と違い、昔ながらの瓦屋根の目立つ町並みだ。歩道も縁石で隔てられているだけで、一段高くなっているなどの措置はなされていない。街灯も少なく、夜になるとメチャクチャ暗くなることが予想される。

しばらく散策した後、須屋駅に戻る。列車の来ることを知らせる踏切の、カランカランという音が特に印象的だった。昔懐かしい町並み。昭和末期の日本の原風景は、きっとこうだったのだろう。

須屋(14:12)→御代志(14:21)、御代志駅視察

ここから先はわくわく1dayパスの範囲外なので、正規の運賃を払って(1dayパスももちろん正規だが)乗車する。須屋から御代志へ向かうに連れて、建物の高さは低くなり、密度もまばらになってくる。途中の駅で高校生が自転車を車内に持ち込んできたのが印象的だった。折りたたみ式の自転車ではない。ごく普通のママチャリを、まるでそれが当たり前であるかのように持ち込んでいるのだ。車両の端の、車椅子とかベビーカーとかの入る場所に自転車をつけている。

じつは熊本電鉄では、ママチャリを車内に入れても良いことになっている。自転車が移動できる距離を、電車を活用することで広げようという取り組みだ。

汚い話だが、当時の私は左足に皮膚病を持っていた。汗疱が連鎖的に弾けてグジグジに体液が出ている。雨降りの場所を歩いたりすると靴が濡れて湿度が上がる。不衛生にしないように心がけていたが、限界がある。自転車を持ち込んできた高校生が降りた後、車内には誰もいなくなったので、皮膚科で処方された亜鉛華軟膏を塗り込み、清潔なガーゼを貼り付けた。相当痛痒いが、引っ掻いても症状が悪化するだけなので、ひたすら我慢する。そんなことをしている内に、終点の御代志駅に到着した。

御代志駅は特殊な構造をしていた。熊本電鉄は基本的に単線の鉄道だが、御代志駅は交換可能駅であったらしく、菊池駅まで伸びていた時代は御代志で交換ができたようだ。今では御代志駅に存在した2本の線路のうち1本を撤去し、自動車やバスを付けられるように広めの場所が用意されている。

御代志駅の庇はV字になっていて、交換可能駅だった頃に存在したもう一つの線路の幻覚を補完させる。駅の反対側はすぐ道路になっている。私が訪れた翌月にこの御代志駅は廃止され、少し南側に新しく、駅舎を持った御代志駅が完成したらしい。この姿の御代志駅を見られたことは、ある意味ラッキーだったのかもしれない。

御代志駅から北熊本方面を見ると、線路が少しカーブを描いているのが分かる。交換可能だった頃は転轍機が設置されていて、駅の直前で二股に分かれていたはずだ。

ホーム端の形状を見ると、スロープになっていて終端は地面と同じ高さになっている。廃止した方の線路に踏切が設けられていて、そこを渡ってホームに入るスタイルの駅だ。富士急の河口湖駅などに見られる。

実は、この御代志駅が廃止になって移転したのは、この記事を書いている時に初めて知った。だからこの記事は、旧・御代志駅の貴重な資料になるかもしれない。

御代志(14:41)→北熊本(15:01)、北熊本駅

この区間は既に乗ったので、目新しい車窓というのはあまりない。熊本高専前で(たぶん)高専生が自転車を車内に持ち込んできた。もう驚かない。熊電では車内への自転車の持ち込みが容認されている。

須屋駅に着く。ここから先はわくわく1dayパスの区間内になるので、ここで御代志〜須屋の運賃を支払う。わくわく1dayパスを使って熊電に乗車する意志を明かしつつ、そのまま電車に乗る。

北熊本駅は熊本電鉄の2路線が乗り入れる結節点である。上熊本駅と違い、しっかりとした駅舎がある。熊電の本社と、オリジナルグッズを販売するくまでんショップも備わっている。ホームと線路しかない上熊本駅とは比べ物にならないほど大きい。

くまでんショップでは、熊本電鉄のグッズの他、熊本電鉄の車両模型、実際に熊本電鉄で使用されていた機械などが売られていた。私は熊電菊池線が菊池駅まで到達していた時期の切符と、くまモンのデザインされているマグカップを購入した。

北熊本(15:32)→(15:41)上熊本(16:15)→肥後大津(17:07)

北熊本駅は熊本電鉄のターミナル駅なだけあって、電車がひっきりなしに来る。車体全面にくまモンが配されたくまモン電車は、車内にもくまモンがあしらわれている。本当に表情が豊かだ。県外で見るような、本当に人を喰らいそうなくまモンとは全く違う。

くまモン電車に乗って上熊本まで戻る。この時間帯になると、少しだけ気温が下がってくる。暑いことに変わりはないが、藤崎宮界隈を歩いていた時の耐え難い暑さではなくなってきた。

上熊本駅まで戻ったのは、ここからJRに乗って肥後大津へ行くためだ。肥後大津からは阿蘇くまもと空港へ直行する無料の送迎バスが存在する。

改めて熊本電鉄に渡った東京メトロ01系を見る。本当にくまモン一色で染め上げられている。車内もくまモンだらけだ。

車内には腹を抱えて笑っているくまモンがいるし、車体表面には目がハートになっているくまモンもいる。県外だと絶対に見せない表情だ。関東でこんなくまモンは見たことがない。

JR上熊本駅の1階、切符売り場の向かいにもくまモンの像が置いてある。本当にどこにでもいる。

当時は駅ビルの1階の真ん中が空きテナントになっていて何もなかったので、非常に開放感があったのを覚えている。

もう熊本空港へ行くだけなので、上熊本駅から肥後大津までの切符を購入する。一日中熊本を満喫した関係で、熊本駅周辺を見て回る時間が無くなってしまった。上熊本駅のホームは、木材を多く使ったお洒落なデザインだった。後で調べてわかったことだが、水戸岡鋭治がデザインしたらしい。あの人は本当に木材が好きだ。日除けの為の柵状の壁も角材を大量に並べて作ってある。

熊本方面の列車を待っていると、何やらやかましい音を立てながら列車がやって来る。そちらの方に目をやると、キハ47が入線しているではないか。キハ47はそのまま通過してしまった。一瞬の出来事だった(し、人がたくさんいた)ので撮影はできなかった。程なくして熊本方面の列車が来る。817系であった。

熊本からは豊肥本線で肥後大津まで行く。豊肥本線は熊本から肥後大津までの区間が電化されており、本数も非常に多い。大分側も三重町くらいまで電化してくれねえもんかなあ、と思いつつ豊肥本線ホームに停まっていた肥後大津行きの電車に乗り込む。それなりに人が乗っていて、座席がすべて埋まるほどだった。

やはり新水前寺で人が多く入れ替わる。新水前寺が交通結節点としてバッチリ機能しているのが分かる。

一瞬意識が飛んで、気が付いたら原水の手前に居た。肥後大津の一つ手前の駅だ。原水でも人が多く降りる。所在地は菊陽町だ。菊池郡の南部に位置しているから菊陽。熊本市のベッドタウンとして近年人口が急激に増加している。人口は44000人を超え、そろそろ単独市制施行の基準である5万人に到達する。人口が非常に稠密な地域である。

肥後大津駅を抱える大津町も人口が多く、36000人を数える。私の乗った電車は肥後大津が終点なので、ここよりも先に行くことはない。全員が降車し、半分くらいが改札を出て、半分くらいがホームに留まった。阿蘇方面の列車はここで乗り換える必要がある。構内踏切に一瞬立ち止まって、乗車した815系を撮影した。

肥後大津(17:25)→阿蘇くまもと空港(17:40)

肥後大津駅南口は「阿蘇くまもと空港駅」を自称している。阿蘇くまもと空港の最寄り駅であるが、実際には、阿蘇くまもと空港まではまだまだ距離がある。しかし、熊本空港側が無料の送迎バスを出しているので、ほとんど熊本空港と一体化している。

夕方の熊本は眩しい。前日にあそぼーいでここを通ったことを思い出す。眩しすぎて、もと来た場所、熊本市方面を直視できない。

送迎バスを待つために、駅前の日陰で待つ。私の他にもキャリーケースを抱えた人がちらほらいる。画像で見た送迎バスはトヨタのハイエースだったが、これくらいの人なら何とか乗れるだろう。

ほどなくして送迎バスがやってきた。勿論車体にはくまモンのラッピングが張り付けられている。

ハイエースのトランクに荷物を詰め込む。2人ほど「次のバスに乗る」と言っていたので、思いのほか空席ができた。

送迎バスはしばらく大津の市街地を走った後、段々と緑の多い地帯を走るようになる。地図を見ると、一直線に熊本空港に進んでいるようだった。

熊本空港は白川の形成した河岸段丘の上にある。そのため空港へ到達するには長めの坂を上る必要がある。ちなみに豊肥本線の通っている菊陽町や大津町は河岸段丘の下に位置している。これはそのまま熊本市街、熊本平野に繋がる。

しばらく上った後、滑走路をアンダークロスするトンネルを通り、ターミナルに到着する。意外にも熊本空港のターミナル建屋は小さかった。

阿蘇くまもと空港(17:40~18:50)→羽田空港(20:40)→帰宅

阿蘇くまもと空港は、私が訪れた2022年9月時点でまだ新しいターミナルが完成していなかった。2016年に発生した熊本地震の影響で旧建屋が損壊し、新しいターミナルが完成するまではプレハブの建屋を運用しているようだった。

ほとんどの建屋がプレハブで構成されているにもかかわらず、設備はしっかりとしていて、動線もわかりやすかった。

出発ロビーに入ると、お土産屋が数軒入っていた。そこでバイト先に上納するくまモンのプリントされたクッキーを2つと、家族用にからし蓮根、自分用に上等なお菓子を買った。

出発ロビーの奥には搭乗手続き場が設置されており、そこでチェックインなどを行った。天井が無く、配管がむき出しになっている。インダストリアルな感じがして私は好きだ。ソラシドエアの窓口で「チケットを購入された際に利用したクレジットカードを確認させてください」と言われたのでカードを渡したら何回もエラーを吐かれた。よく見るとクレジットカードではなくキャッシュカードを渡してしまっていた。申し訳ないと謝りながらクレジットカードを渡して保安検査場をくぐった。

保安検査場を通った後もお土産屋があったが、お茶を購入するだけにした。

しばらく待機していた。羽田空港に行く便がある空港ではおなじみの、京急電車の切符の帰る券売機が設置されていた。大分空港にも福岡空港にもある。確か福岡空港には東京モノレールの券売機もあった。

18時50分に出る羽田行きの便の搭乗が始まった。先ほど窓口でもらったQRコードの付いている紙を機械に押し付ける。いそいそと指定された席に乗り込む。窓側だった。

座席に座ってしばらくしても隣に人が来なかった。隣席は予約されていないのか、ラッキーだ、と思っていたが、飛行機の動き出す直前で隣に人が座ってきた。少し残念だと思いつつ、窓の外を見る。

いくら九州で、日没の時間が遅いといっても、あと2週間弱で秋分だ。もうとっくに太陽は沈んで、残光が空と雲との陰影を作り出している。

もうすぐ熊本を離れる。関東に帰る。長い旅の終わりが近づく。少しばかりの寂しさを覚えながら、飛行機に揺られる。急に加速したかと思えば、フワッとした感覚が身体を包み込む。離陸。

九州は私の故郷だ。幼少期を大分で過ごしていたが、大分以外を3歳の私の目と脳は認識することができなかった。関東に引っ越し、小学校に上がってから何回か大分に帰省したことがあったが、大分県から出たことはなかった。今回回った九州の県――大分・福岡・佐賀・熊本――は、どれも温厚な南国の雰囲気を持ちつつ、全く違う側面を見せてくれた。きっと何回行っても行き足りない。何年住んでも住み足りない。今この文章を書いている最中にも、九州に行きたい欲が湧き出て止まらない。

機内サービスで柚子昆布茶を貰った。落ち着く。これで今回の富士九州旅行の工程は全て終わりだ。

1時間ほど寝ていたら、そろそろ着陸する旨のアナウンスが流れてきた。ついに羽田に帰る時が来た。

大きな振動とともに急減速が始まる。数分で飛行機が止まる。乗降口まで向かうとタラップが用意されていた。すぐそばに停めてあったバスに乗り込み、到着口に向かう。羽田に到着した。

まだ夜の9時台だ。最寄り駅の駅前のラーメンを啜りながら、親に「羽田に着いたよ」とLINEを送る。

最寄り駅から家までは徒歩20分だ。大きなキャリーケースと、お土産の大きさと合わない紙袋を持ちながら歩いた。温く湿った風が気持ち悪かった。夜にも関わらず、家に着く頃には顔が汗だくになっていた。

これで完全に全ての旅程が終わった。次の日から日常、「ケ」が始まる。次の日のことは何も覚えていない。

完