【徹底レビュー】プレゼン資料作成を”AIの力”で自動化する『Tome』を実際に使ってみた!

この記事では、「Tome」という生成系AIモデルを利用した”プレゼン作成の自動化サービス”について紹介します。

このプロダクトはOpen AIを利用し、プレゼンテーション資料を自動作成してくれると話題の最新AIサービスです。また、アメリカを拠点とする「Tome」は、ローンチから 134 日後に 100万ユーザーの獲得に成功しました。

このユーザー数獲得スピードは、Dropbox、Slack、Zoomと言った、世界的ソフトウェアサービスを凌駕する成長スピードであるとフォーブス誌が報じています。

この記事では、そんな勢いに乗る最新AIサービスの「Tome」の魅力や使い方、利用料金などを詳しく解説していきたいと思います!

1.「Tomeとは?」サービス概要を紹介

1-a. Tomeの概要

Tomeは、現時点で全世界で300万人のユーザーが利用する、プレゼンテーション資料自動作成のAIサービスです。

OpenAIを搭載し、ユーザーが入力したテキスト情報から、自動的に「プレゼン資料」や「ストーリーテリング形式のスライド」、「要約資料」を生成することができます。

これまで手作業で行われていた、各資料作成にかかる時間を大幅に節約することができます。

現時点で、日本語にも対応しており、日本国内でも実用利用できるサービスあると言えます。

1-b. TomeのWebサイト

◎公式HP

◎Product Hunt

◎Tomeのサービス紹介動画

1-c. Tomeの運営情報

◎運営会社

Tomeの運営会社は、アメリカ・サンフランシスコに本社を置く「Magical Tome(マジカルトーム) Inc.」です。2020年に設立された新興のAIスタートアップ企業です。

同社は、2023年2月にシリーズBラウンドの資金調達にて、4300万ドルの資金調達に成功しています。

◎創業メンバー

Keith Peiris氏(CEO:画面左):Instagram元プロダクト責任者

Henri Liriani氏(CPO:画面右):Facebook元プロダクト責任者

2人ともMeta社のマネージャー職を経験しており、より素早くアイデアを形にして、相手に綺麗に伝わるようなストーリーテリングを作ることができるツールを開発する中で、「Tome」が誕生しました。

◎会社実績

2022年9月にベータ版リリース

リリースからわずか134日でユーザー数100万人を突破

2023年2月にシリーズB資金調達にて、4300万ドルの資金調達に成功。

上記により、企業の時価総額3億ドルとなる

2. Tomeで”できること”とは?

2-a. Tomeで”できること”

Tomeを利用したユーザーは以下のことを実現することができます。

また、どの機能も日本語での利用が可能です!

(ストーリーテリング資料など)スライド作成

プレゼン資料作成

長文の要約

絵本作成

iosアプリでも編集可能!

2-b. Tomeを利用するとどんなスライドが作れるの?

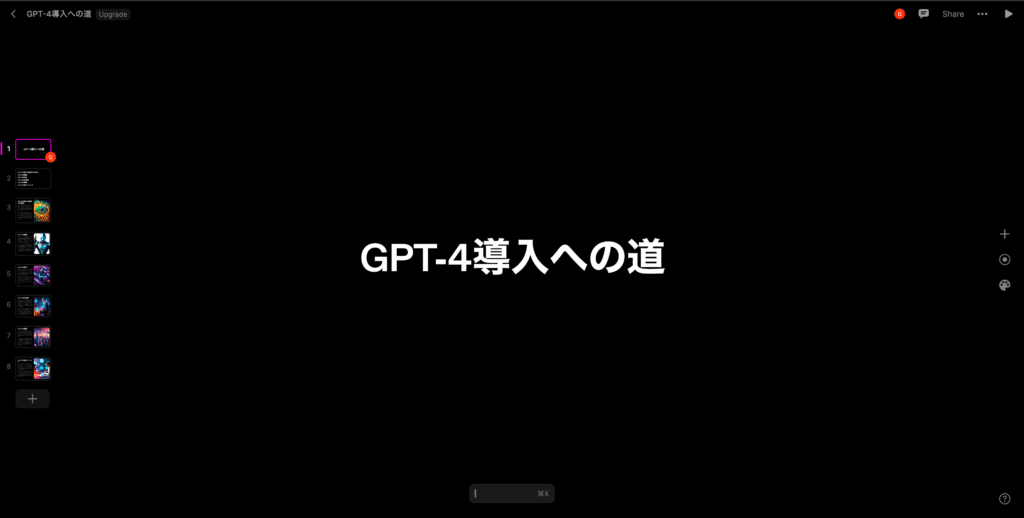

Tomeを利用すると、以下のような構成でスライドがアウトプットされます。

スライドタイトル

目次

スライドの文章

上記スライドに挿入されるオリジナル画像

なお、文章の生成には、Open AIのGPT-4を利用しているようです。

また、文章だけでなくStability AIのStable Diffusion XLを使用し、AIによるオリジナル画像までアウトプットされます。

人の手を介さず、完全自動でオリジナルスライドが作成できる画期的なサービスであると言えますね。

具体的なレビューや利用方法は以下の「Tomeの使い方!」でまとめています。

2-b. Tomeの利用注意ポイント

Tomeは、ビジネスシーンでよく利用されるようなスライドを自動生成してくれますが、以下の点に注意する必要がありそうです。

利用するユーザーの秘匿情報を打ち込まないようにする

AIによるアウトプットは、根本的なコンテンツの質を担保できていない可能性があるため、チェックが必要

生成される文章や画像には、著作権侵害などの法的リスクがあるので、ケアを欠かさないようにする

特に、企業で利用する場合は、1や3のポイントには注意したいです。

安易に秘匿情報を打ち込んだり、インシデントリスクを顧みずにサービスを利用しないようにしましょう。

3. Tomeの利用料金

4. 実践レビュー:Tomeの使い方!

今回は無料プランを利用して、実際の使い方をレポートしたいと思います!

なお、実際のアウトプット結果は以下になりますので、参考までにダウンロードしてご覧ください。

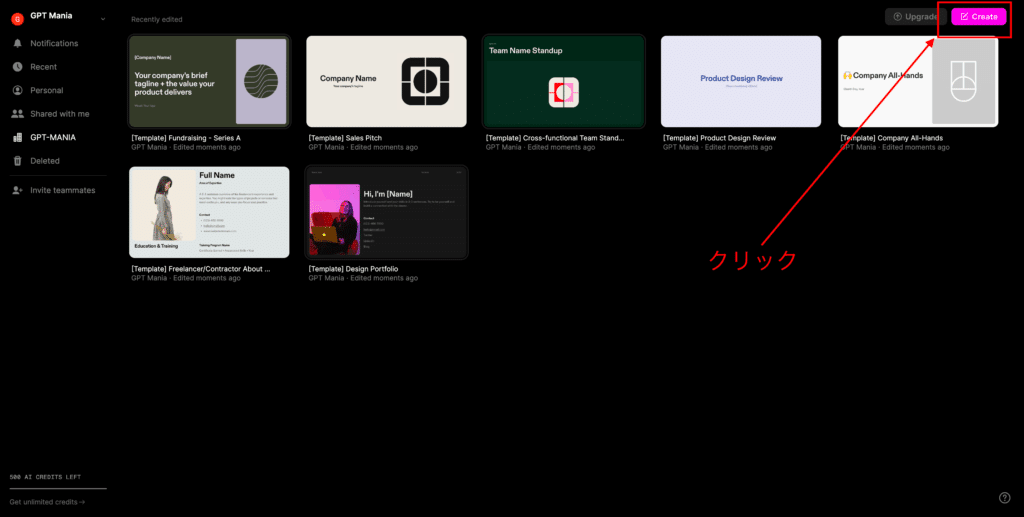

4-a. ① サインインをし、「Create」をクリック

サインインをするとダッシュボードページに遷移します。

そうしたら、画面右上のピンクの「Create」ボタンを押下します。

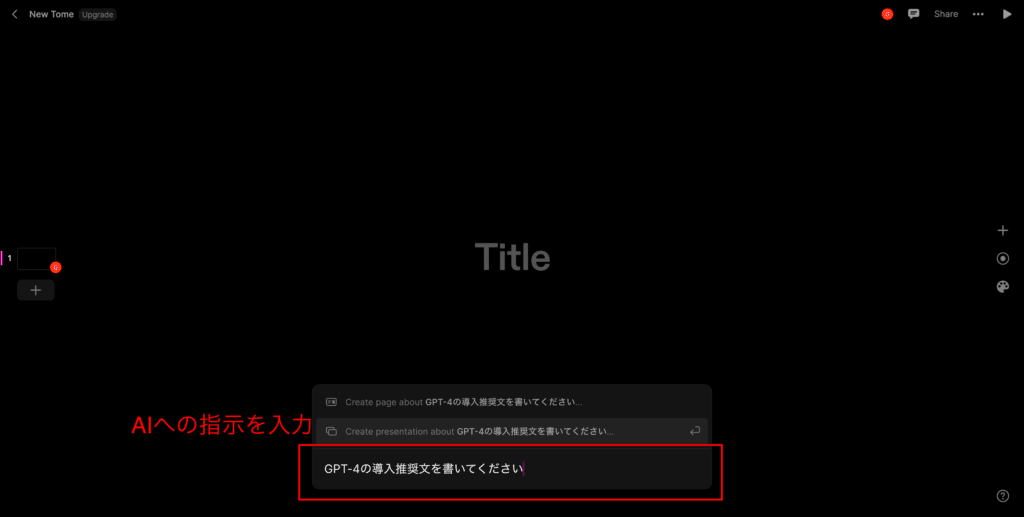

4-b. ② 「Create presentation about…」を選択

遷移先の画面で、「Create presentation about…」を選択します。

4-c. ③ 生成してほしいプレゼン内容を入力

「Create presentation about…」を押下すると、入力フォームが表示されるので、ここに作成して欲しいプレゼンの内容を記載します。

この際、プロンプトという生成系AIモデルに指示をするための言語を利用することも可能です。

また、日本語で入力した場合、日本語でのアウトプットが返されますが、まれに日本語で入力しても英語で生成される場合があります。 その場合、「日本語で」と語尾につけることで、日本語でのアウトプットが可能となります。

プロンプトとは、生成系AIモデルに指示を与えるための言語のことです。 例えば、「ヘルプデスクに電話をかける手順を教えてください」という問いに対して、AIが生成する文章を指定することができます。このように、プロンプトを利用することで、AIがより適切な文章を生成することができます。

4-d. ③ (有料のみ)生成されるスライドの構成を選択する

入力フォームの左側で、生成時のスライド構成を選択できます。

「プレゼンテーション」「アウトライン」「ストーリー」の3種類が選択可能で、それぞれ以下のようなアウトプットが可能です。

◎構成の種類

プレゼンテーション:起承転結でプレゼンテーション資料を生成

アウトライン:タイトル(h1)、見出し(h2)、小見出し(h3)で、スライドの骨子を生成

ストーリー:ストーリーテリング形式でスライドを生成

4-e. ④ (有料のみ)スライド内の画像のスタイルを選択する

次に、スライド内に配置される画像のイラストスタイルを選択します。

以下のスタイルが選択できるようになっています。

◎画像スタイルの種類

Auto:おまかせ

Cyberpunk:サイバーパンク

Epic:叙事詩

Fantasy:ファンタジー

Neo impressionist:新印象派

Pop Art:ポップアート

Watercolor:水彩画

No Images:画像なし

4-f. ④ スライドを生成し、作成完了!

Enterを押下して、スライドの生成が開始されます

5. Tomeを実際に利用してみた感想

5-a. Tomeの良かった点

Tomeを利用し、良かった点をあげると以下のようになります。

プレゼン資料のアウトラインが素早く作れるため、かなり効率的

面倒な、プレゼン資料自体のデザイン構成を考える必要がない

画像を自分で用意しなくても良い

5-b. Tomeの微妙だった点

一方、便利だった反面、以下ような不便で微妙な点も存在していました。

強調したい情報をAIが汲み取ってくれないため、修正が必要

デザインのテンプレートが用意されているせいか、構成のオリジナリティに欠ける

たまに、英語でのアウトプットがされてしまう

ソース元の情報が明記されない

結論:上記を踏まえた、Tomeの”賢い”使い方

上記の良かった点と、微妙だった点を踏まえて、Tomeの”賢い”使い方を編集部の独断と偏見でまとめると、以下のように整理できます。

プレゼン資料の中身の文章の叩き作成程度に利用する

プレゼン資料内で利用する画像を作成してもらうために利用する

プレゼンの強調したい部分は、自分の手で修正する

ソース元の情報は自分の手で加える

今回は、Tomeの無料版を試してみましたが、正直デザイン構成は微妙なアウトプットでしたし、プレゼン資料として、強調するべき箇所が強調されておらず、読み手には分かりづらい資料だと思いました。

一方で、自ら調査をせずとも文章のアウトラインを揃えてくれる点は非常に効率的で、メリットが高いと感じました。また、作成される画像もStable DiffusionによるオリジナルAI画像のようなので、安心して、かつ画像を作成する手間を省いて利用できる点は非常に効率的であると感じました。

上記のように、あくまでプレゼン資料の「叩き」や「アウトライン」の自動作成ツールとして、Tomeを利用しつつ、細かいディティールや文章の強調は自分達の手で行う方が良いでしょう。

6. この記事のまとめ!

この記事では、最新AIサービスの「Tome」を紹介しました。Tomeは、Open AIを搭載し、プレゼンテーション資料を自動作成するAIサービスです。現時点で全世界で300万人のユーザーが利用しており、日本語にも対応しています。また、Tomeの運営会社は、アメリカ・サンフランシスコに本社を置く「Magical Tome Inc.」であり、2019年に設立された新興のAIスタートアップ企業です。この記事では、Tomeの概要や魅力、使い方、利用料金などを詳しく解説しました。

Tomeを利用することで、プレゼン資料、ストーリーテリング形式のスライド、要約資料の自動生成が可能です。また、iOSアプリでも編集ができるとのことです。Tomeの懸念ポイントとして、利用するユーザーの秘匿情報を打ち込まないよう注意する必要があります。生成される文章や画像には、著作権侵害のリスクがあるため、ケアが必要です。

この記事を読んで、Tomeを利用し、プレゼン作成の自動化を検討してみてはいかがでしょうか。