イキりの福姫21-雀魂2024秋の四半期

雀魂のキャラ「福姫(フージー)」でイキった対戦を振り返っている。初心者向けの技術解説に適した内容なので、いくつかnote記事にしたい。

今回はくっつきイーシャンテン形の基本形を解説する。

<くっつきイーシャンテン形の基本形に進んだ>

南3局1本場、10巡目。対面が私に放銃、2,600点(子40符2飜)。

— shinux255 (@shinux255) November 7, 2024

くっつきイーシャンテン形の基本形も過去しばらく発生しなかった。

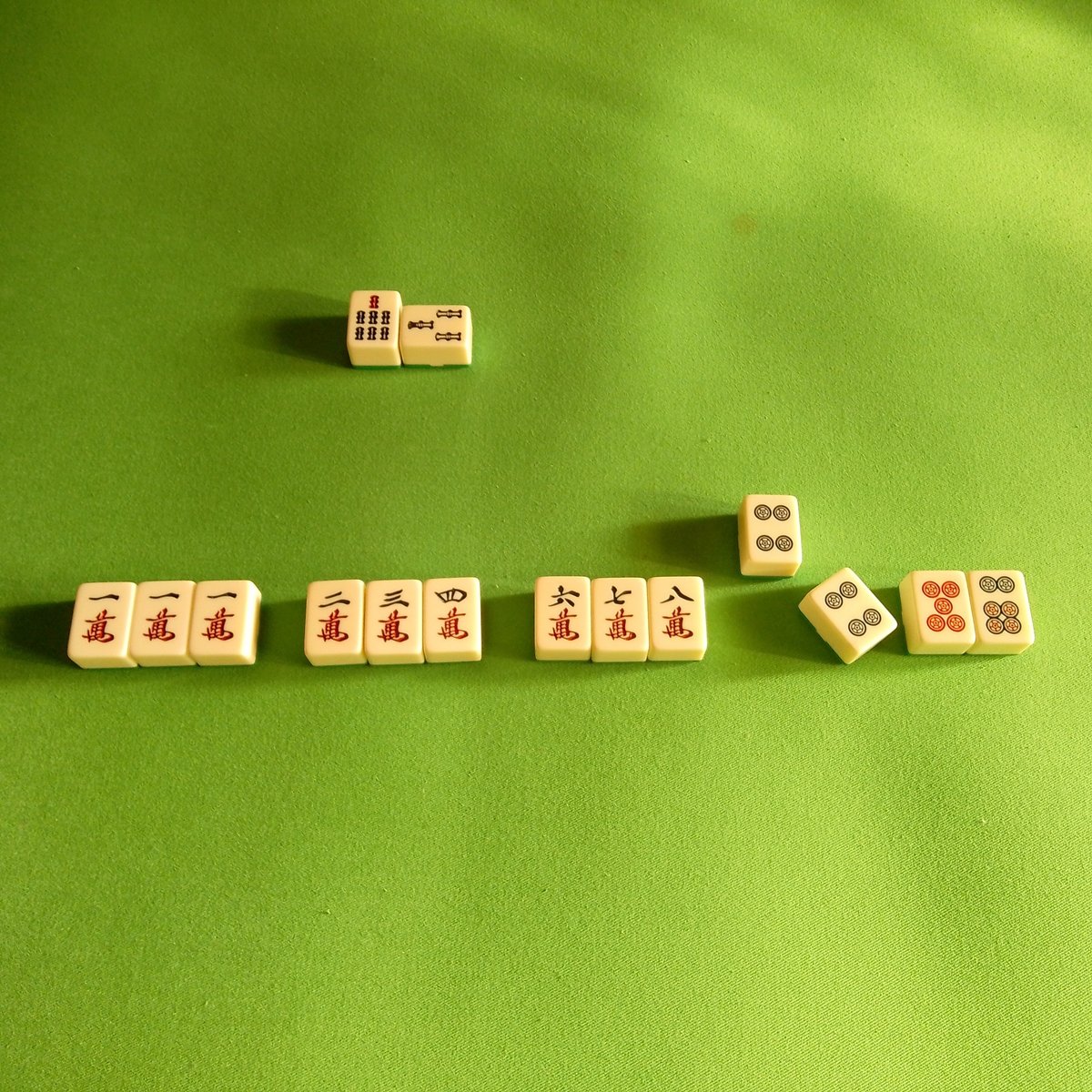

最初はシャンポン待ちでダマテン。序盤のテンパイだったためリャンメン待ちへの手変わりとピンフの追加を待ったものの、カンチャン8s待ちでリーチした。 pic.twitter.com/SHLQ7Cvoi5

上掲の対戦から、南3局1本場で基本形が現れた。今回の手牌は単純な構造だ。読者各位は学習後に、基本形と発展形の差を見比べてほしい。

発展形についてはイキりの福姫20で紹介したが、本稿の末尾でも概略を述べる。

<南3局1本場>

<4巡目>

ツモ赤5p → 打9p。

メンツ→トイツ→ターツの順に手牌を切り分ける。

11m + 234m + 678m + 4赤56p + 3s + 7s

メンツが3個ある。トイツが1個ある。ターツが0個ある。この手牌はイーシャンテンだ(8 -(2 + 2 + 2 + 1)= 1)。

3メンツ+雀頭+2孤立牌で、くっつきイーシャンテン形だ。孤立牌の周辺牌をツモると、ターツやトイツが発生してテンパイする。今回、孤立牌の周辺にシュンツや暗刻がなく、純粋な孤立牌が2枚残った。これがくっつきイーシャンテン形の基本形だ。

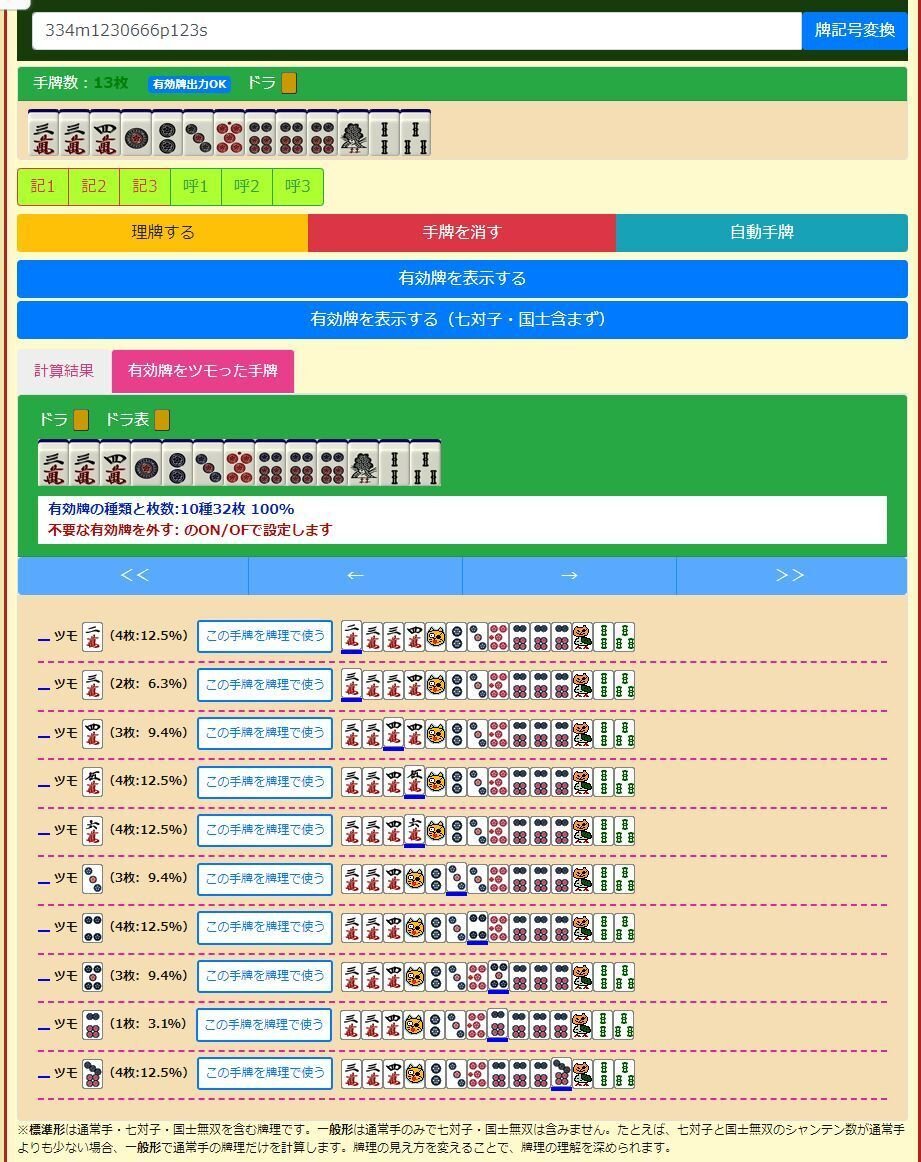

→牌記号入力

11234678m406p37s

ドラ2p

→牌記号変換

→有効牌を表示する(七対子・国士含まず)

→有効牌をツモった手牌

→「この手牌を牌理で使う」で一手進みます。

この手牌はイーシャンテン。有効牌は10種36枚。完全イーシャンテン形(6種20枚)の2倍弱ある。

3s → 12345s(ターツやトイツが発生してテンパイ)

7s → 56789s(ターツやトイツが発生してテンパイ)

11m → 111m

(111mの暗刻が発生。孤立牌をいずれか1枚切り、残った孤立牌で単騎待ちテンパイ。単騎3sまたは7s待ち)

各有効牌とテンパイへの進行を確認しよう。

ツモ → 打 → テンパイの待ち

1s → 7s → カンチャン2s

2s → 7s → リャンメン14s

3s → 7s → シャンポン11m + 33s

4s → 7s → リャンメン25s

5s → 7s → カンチャン4s

(5s → 3s → カンチャン6sも可)

6s → 3s → リャンメン58s

7s → 3s → シャンポン11m + 77s

8s → 3s → リャンメン69s

9s → 3s → カンチャン8s

1m → 7s(3s) → 単騎3s(7s)

好形テンパイする有効牌→4種16枚(2s、4s、6s、8s)

愚形テンパイする有効牌→6種20枚(1s、3s、5s、7s、9s、1m)

好形テンパイ:愚形テンパイ≒4:5

(44.4パーセント:55.6パーセント)

くっつきイーシャンテン形の基本形はやや愚形テンパイしやすい。愚形テンパイを拒否して好形テンパイを求めても、別の愚形テンパイになりやすい。好形テンパイを欲張ると、巡目を消費して愚形テンパイでの追っかけリーチを打つ状況になりやすく、アガリ逃しや放銃につながりやすいと言える。

<5巡目>

ツモ3s → 打3s。

シャンポン11m + 33s待ちのテンパイにできる。今回ドラがあり、愚形リーチのみにはならないので、即リーチしてもよい(2,600点、子40符2翻、リーチ・赤1以上の打点になる)。

リーチ・ドラ1はツモと裏1で満貫になる。愚形テンパイでも積極的にリーチを打ってよい。

対照的に、ドラのないリーチのみはツモと裏1で3,900点だ(子30符3翻)。満貫になりにくいので、アガリの利点が小さい。もっとも、好形テンパイならばツモと出アガリに期待できるので、積極的にリーチのみを狙ってよい。

反対に愚形テンパイだとやや頼りない。愚形リーチのみのテンパイに進んだら、ドラを使える手牌への変化や、オリへの転換を可能にするダマテンにしてもよい(リーチ・ダマテンのいずれを選んでも、局収支期待値に大差はない)。

今回は3sをツモ切り、好形テンパイと打点上昇を欲張った。リャンメン待ちになればピンフがついて打点上昇する(3,900点、子30符3翻、リーチ・ピンフ・赤1以上)。

リーチの平均巡目は9巡目なので、くっつきイーシャンテン形から序盤に愚形テンパイしたならば、いったん拒否し、元のくっつきイーシャンテン形に戻してもよいだろう。完全イーシャンテン形の1.5倍の有効牌だからだ。

愚形テンパイを拒否し、好形テンパイを求めたもう一つの理由として、シャンポン待ちになったことがある。シャンポン待ちを拒否した後にリャンメン待ちテンパイした場合、フリテンは発生しない。

今回のくっつきイーシャンテンの手牌では、リャンメン待ちのスジとシャンポン待ちの牌のスジが重複しない(この関連性を「排他的な関係」(論理学や数学の集合論の用語)、または「相補的な関係」(言語学の用語)と言う)。有効牌を列挙して確認しよう。

ツモ3s → 打3s → リャンメン14s、25s、58s、69s待ち(ツモ2s、4s、6s、8s)

ツモ7s → 打7s → リャンメン14s、25s、58s、69s待ち(ツモ2s、4s、6s、8s)

その一方で、カンチャン待ちを拒否した後にリャンメン待ちテンパイした場合、フリテンが発生しうる。カンチャン待ちテンパイしたら即リーチするつもりだ。

<7巡目>

ツモ9s → 打3sリーチ → カンチャン8s待ち。

再び愚形テンパイした。巡目が進み、9巡目が近い。カンチャン待ちなので即リーチした。仮にツモ切ってリャンメン待ちテンパイを求めたとしよう。

ツモ9s → 打9s → ツモ8s → リャンメン69s待ち(フリテン)

ツモ9s → 打9s → ツモ6s → リャンメン58s待ち

ツモ9s → 打9s → ツモ4s → リャンメン25s待ち

ツモ9s → 打9s → ツモ2s → リャンメン14s待ち

打9s→ツモ8sの場合にフリテンリャンメン待ちが発生する。フリテンのないリャンメン待ちの有効牌は3種12枚に減る。

リャンメン×2のイーシャンテン(有効牌は4種16枚)よりも好形テンパイ確率が劣る。フリテンリャンメン待ちのアガリ率は通常の愚形テンパイ相当なので、愚形テンパイ確率がより高まる(cf. 「統計学の麻雀戦術」pp.68-71)。

好形テンパイする有効牌→3種12枚(2s、4s、6s)

愚形テンパイする有効牌→7種23枚(1s、3s、5s、7s、8s、9s、1m)

好形テンパイ:愚形テンパイ≒1:2

(33.3パーセント:66.7パーセント)

好形テンパイの可能性は現実的でなくなっていく。そして、そもそも愚形テンパイの有効牌の枚数は完全イーシャンテン形(6種20枚)と同程度ある。先制リーチの機会を掴み、カンチャン待ちテンパイでの即リーチを打ち、高打点のアガリの抽選をより多くの巡目で受けるのがよいだろう。

「カンチャンリーチ、いつ打つか。今でしょ!」みたいなものだ(「今でしょ!」は東進ハイスクールの林修講師の決め台詞。10年は昔のことなので、ご存じない方がいるかもしれない)。

<10巡目>

対面が私に放銃、2,600点(子40符2翻)。

今回は低打点だった。ただし裏1が乗れば5,200点(子40符3翻)の中打点になる。ツモと裏1なら満貫だ(2,000 - 2,000 - 3,900点、子30符4翻)。

<備考、単騎待ちテンパイしたらどうするか-4赤56p周辺の好形変化>

さて、テンパイの中には単騎待ちがあった。

ツモ → 打 → テンパイの待ち

1m → 7s(3s) → 単騎3s(7s)

くっつきイーシャンテン形では、雀頭が暗刻になり、残った2孤立牌のいずれかで単騎待ちへの進行がある。単騎待ちになったら慌ててリーチを打たない。ダマテンにして準好形テンパイへの手変わりを待つ。一般的に、単騎待ちからの好形変化は豊富だからだ。

ツモ → 打 → テンパイの待ち

7p → 3s(7s)→ リャンメン単騎47p(4p×3枚、7p×3枚)

6p → 3s(7s)→ リャンメン36p(3p×4枚、6p×2枚の亜リャンメン)

4p → 3s(7s)→ リャンメン47p(4p×2枚、7p×4枚の亜リャンメン)

3p → 3s(7s)→ リャンメン単騎36p(3p×3枚、6p×3枚)

上のような、4赤56p周辺の変化が典型例だ。シュンツの周辺牌をツモると、リャンメン単騎や亜リャンメンに好形変化する。純粋な単騎待ち(1種3枚)よりツモに期待できる。シュンツ1つにつき、周辺牌4種14枚で好形変化する。

シュンツが4つある単騎待ちテンパイからは、最大で16種56枚の好形変化がある(4種14枚×シュンツ4組)。約40パーセントの確率(56/136枚)での好形変化を捨てて単騎待ちに決め打つのは基本的に損だ(例外として、幺九牌単騎待ち、またはスジヒッカケの単騎待ちになったら即リーチでよい)。

今回の手牌ではシュンツが3つ、暗刻が1つある。

・4赤56p

・678m

・234m

・111m

それぞれのメンツの周辺牌をツモると、どのような好形変化になるだろうか。タケオしゃんの牌効率・牌理ツールで調べてみよう。

→牌記号入力

111234678m406p3s

ドラ2p

→牌記号変換

→有効牌を表示する(七対子・国士含まず)

→有効牌をツモった手牌

→「この手牌を牌理で使う」で一手進みます。

ツモ1m→打7s→単騎3s待ちテンパイへ進めたとしよう。ここへツモ7p、6p、4p、3p・・・と試す。

全てを解説すると長くなるので、後日補遺の記事で述べたい。

単騎待ちからの好形変化については今回完全に紹介しないが、以上がくっつきイーシャンテン形の基本形の展開だった。

<終わりに-発展形との比較-「四連形+四連形+雀頭」>

前回の「イキりの福姫20」では、同じ半荘の東1局0本場で「四連形+四連形+雀頭」のくっつきイーシャンテン形が現れた。

これはくっつきイーシャンテン形の発展形の1つで、有効牌の枚数が完全イーシャンテン形の2倍強あった(16種54枚)。今回の基本形では10種36枚だ。「四連形+四連形+雀頭」のくっつきイーシャンテン形では有効牌の枚数が特に多く、基本形の1.5倍ある。

好形テンパイ:愚形テンパイ≒1:1 で、好形テンパイ確率だけを見れば大差がない(今回の基本形では4:5)。しかし、好形テンパイする有効牌に限っても完全イーシャンテン形の1.5倍あった(9種29枚)。

愚形テンパイのうちカンチャン待ちテンパイを拒否しても、フリテンのない好形テンパイが8種26枚期待できる。フリテンのあるテンパイは三門待ちで、フリテン三門待ちテンパイした場合、リーチを打っても局収支期待値が大きなプラスだった。

フリテン三門待ちリーチを打っても有利になる理由は「イキりの福姫20 補遺02」で述べた。<風呂を浴びたら考える。フリテン三門待ちにしてもいいのはなぜか?>の節をご覧いただきたい。

配牌直後のターツが足りない手牌では、ターツを生みやすい構造「くっつきコンボ」を残すと効率的だ、という応用ができる。

・四連形

・中ぶくれ

・亜リャンメン

・飛び石形

・暗刻と隣接牌

・リャンメン対子

以上が「くっつきコンボ」となる構造だ。

<終わりに-発展形との比較-「暗刻と隣接牌+リャンメン対子」>

上掲の「くっつきコンボ」の構造には、用途が限られるものがある。「暗刻と隣接牌」は「リャンメン対子」と組み合わせてはじめて「くっつきコンボ」として強力に機能する(どちらか片方だけでは使いにくい)。

「イキりの福姫06」で「暗刻と隣接牌+リャンメン対子」のくっつきイーシャンテン形を紹介した。

「暗刻と隣接牌」は基本的に「雀頭コンボ」として機能する構造だ。雀頭がない手牌では積極的に残す。反対に、既に雀頭がある手牌では不要だ。隣接牌を切って単独の暗刻に戻すのがよい。用途が限定的な、ピーキーな構造だ。

「暗刻と隣接牌+リャンメン対子」のくっつきイーシャンテン形では、雀頭が生まれやすく、かつ崩れやすい形の2組が互いを補完する。完全イーシャンテン形の応用・変形になる形だ。ピーキーさがピタリとはまる。レース用のエンジンを載せたハチロクが11,000回転まで回して本領を発揮するように、特殊で絶妙な手牌チューニングになる)。

(本稿終わり)