ポンコツっぷりを披露します

おはようございます🤗

今朝も無事起床し、朝会に参加することができました🙌

今日は久々に女子が全員揃った、女子会でした👧

やっぱり同性ってなんか安心しますよね。

特に私以外の2人は私がなりたいタイプのおっとりして穏やかな女性らしい2人なので、朝からぽわんとなりました😌

昨日のブログにも書きましたが、「鹿の王」を観てきました。

堤真一さんの声にうっとりしたのはもちろんですが、今の世の中で起きていることとリンクしていて、色々考えさせられる映画でした。

自分が成すこと、自分がやるべきこと、誰かの幸せを考えること、人のせいにしないことなど、たくさんのことに気づかされる映画でした。

さて今日は朝会のテーマでもあった「不安」について深ぼっていきたいと思います。

それではさっそくいってみましょう!!!

ーーー

●「解決できないこと」と「解決できること」

先日のブログでも書きましたが(2/9「正解がある問題かを見極める」)「不安」の正体は漠然としていることに思い悩んでしまい起きることですが、そもそも「正解がある」「正解がない」がごっちゃになっていることから起きているのではないかと思います。

前回もイラストを載せましたが、(このイラストはわかりやすくて意外と気に入っていて何度も出したいだけ😅)今悩んでいることは「正解がある」のか「正解がない」のかをまず振り分ける必要があるにもかかわらず、正解がある問題なのに「考えて」しまったり、正解がない問題なのに「調べて」しまい自分を自分で苦しめていることが多々あると感じます。

正解がある問題は「調べる」

正解がない問題は「考える」

こんな単純なことなのに、不安になるとそれがごっちゃになってしまい、見定めることすらできなくなってしまいますよね。

そんな時、どうしたら不安を和らぐことができるかを知っていると、不安に支配されずにすむのかな?ということで「不安」を和らげることをみんなで考えました。

私が出した意見は以下になります。

・「今」「ここ」に戻すためにヨガをする(マインドフルネス)

・温かい飲み物を飲み、深呼吸をする

・散歩する

・犬と戯れる

・不安を忘れるようなくだらない動画を見る

・場所を変える

これを見て気付いたことがあります。

この自分の答えはここで終わらせてしまっては、ただの「逃避」だということです。

これには「この先」がないと一旦不安を横にずらしただけで、いずれまたやってきます。

メモ書きをしてそれに気づかされました。

例えば

・「今」「ここ」に戻すためにヨガをする(マインドフルネス)

①ヨガをして → ②心を今に戻し → ③正解がある or 正解がないのか見極め → ④行動に移す

という具合に、「この先」を考えないとただの逃げになることに気がつきました。

今自分が抱えている「不安」の話をします。

今、確定申告の時期なのですが、去年まではずっと税理士さんに確定申告をしてもらっていました。

しかし、今年は

・「申告する量が少ない」

・「一度自分でやって仕組みを知りたい」

という思いから自分で確定申告をすることにしました。

しかし「期日までに終わるかなぁ」という不安を持っています。

けれどこの問題には「正解がある」ので不安を和らげる行為をしたまんまにしては、行動を先送りにしているだけで、ただ苦手なことから逃げているだけだとわかりました(恥ずかしい、、、)

なので今日は、領収書を「日付順に並べる」ことだけはやりたいと思います。

そして明日は「エクセルに入力する」をやりたいと思います。

私はポンコツなので、こうやって1つ1つ整理しないとわかりませんが、みなさんはまず「正解がある」か「正解がない」かを見極め先に進め、不安を和らげてください😅

ーーー

今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました🤗

今日は私のポンコツっぷりを披露する結果となってしまいました😅

でもこうやってブログを書きながら自分の間違いに気づくことができるようになったので、少しは成長しているということかな😅

本当に自分に甘いので困りますが、今日は「領収書を日付順に並べる」というミッションをやり遂げたいと思います!

みなさんにとって、今日もステキな1日でありますように✨

それではいってらっしゃい!!

ーーー

●今日のオススメ本

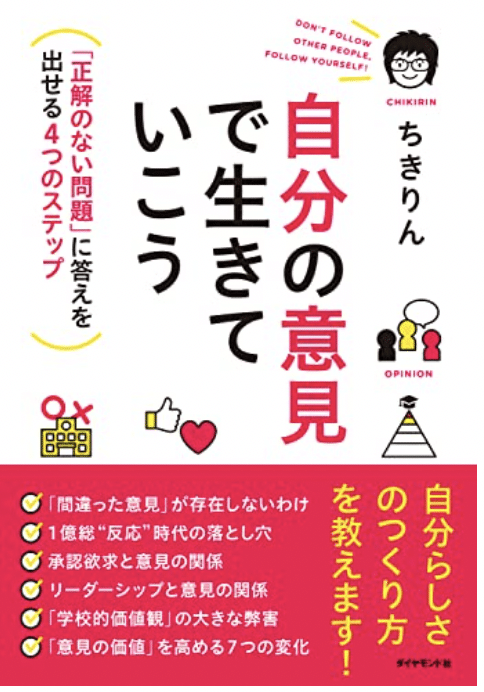

ちきりん著「自分の意見で生きていこう――「正解のない問題」に答えを出せる4つのステップ」

累計40万部突破の超人気シリーズ最新刊!

「どんな問題にも正解がある」と思っている方、ぜひ本書を読んでください!

仕事・経営・キャリア・結婚・離婚・医療・介護など、人生を左右するような重要な問題にはいずれも「正解」はありません。

そんな「正解」のない問題があふれる時代でありながら、どうしても他人に影響されてしまう社会で必要な、「自分だけの答え」のつくり方を教えます!

【主なトピック】

◎「意見」と「反応」を区別しよう

◎1億総“反応”時代の落とし穴

◎「ポジションをとる」ことの重要性

◎インフルエンサーになるのは「意見を言える人」

◎組織で評価されるのも「意見を言える人」

◎生きづらさを生み出す「学校的価値観」とは

◎承認欲求と意見の関係

◎リーダーシップと意見の関係

◎学歴よりも重要になる「ネット人格」

◎「意見の価値」を高める7つの社会変化

◎意見を言えるようになる実践トレーニング