ESG経営を強靭化し、深化させるための7つのポイント

本記事は、ESG/SDGs/CSVに関しての個人的な学びのアウトプットです。

2021年5月13日に行われた「日経SDGsフォーラム」での一橋大学CFO教育研究センター長 伊藤邦雄氏の「見破られるESGと深化するESG経営」という講演がとても面白かったので、学びを共有いたします。今回は7回目、最終回です。

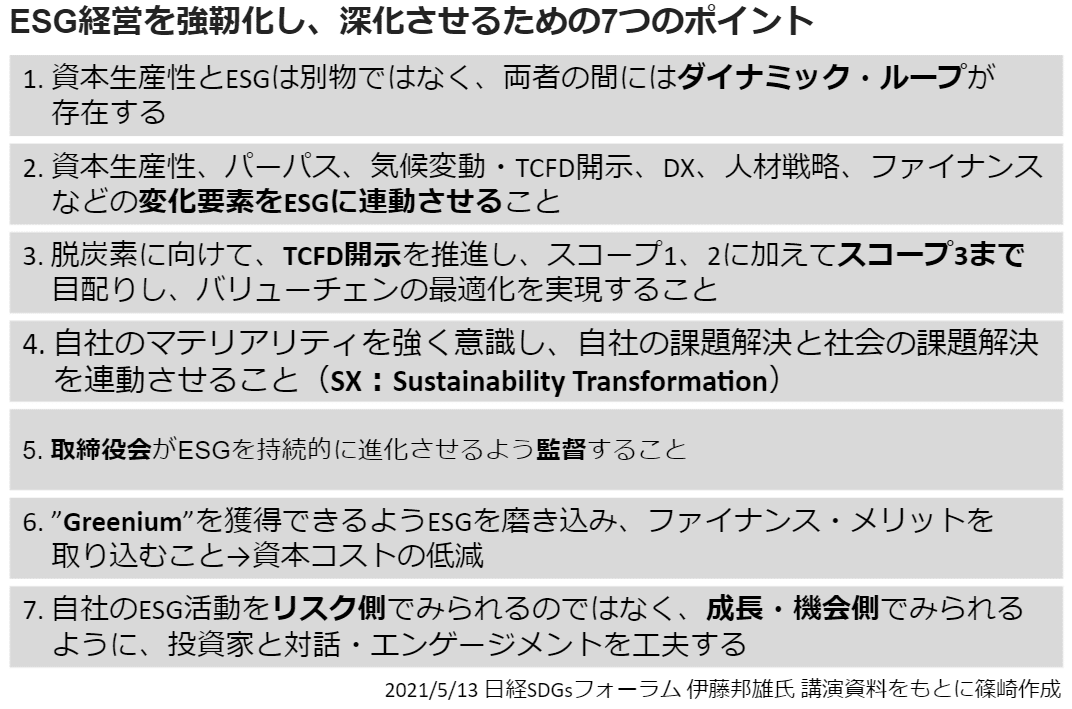

ESG経営を強靭化し、深化させるための7つのポイント

本講演に関して、これまで何回かに分けて紹介してきましたが、最後に、伊藤氏が「ESG経営を強靭化し、深化させるための7つのポイント」を以下の通りあげています。

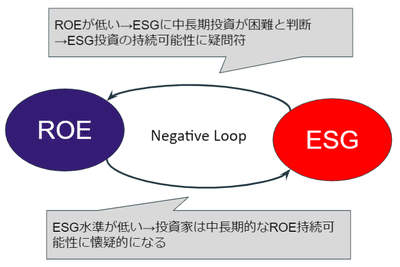

1. 資本生産性とESGは別物ではなく、両者の間にはダイナミック・ループが存在する

参考記事:深化するESG経営:ROESGトップNovo Nordisk社の取り組み

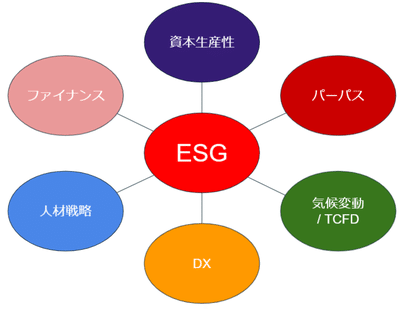

2. 資本生産性、パーパス、気候変動・TCFD開示、DX、人材戦略、ファイナンスなどの変化要素をESGに連動させること

参考記事:

1) ESG×パーパスを自分ゴト化するための個人の実践例を3つご紹介します

2) ESGを人材戦略のど真ん中に置く花王の取り組みを、統合レポートで実際に確認してみた

3. 脱炭素に向けて、TCFD開示を推進し、スコープ1、2に加えてスコープ3まで目配りし、バリューチェンの最適化を実現すること

参考記事:丸井グループのESGと人材戦略・DX・TCFDの取り組み。

4. 自社のマテリアリティを強く意識し、自社の課題解決と社会の課題解決を連動させること(SX:Sustainability Transformation)

5. 取締役会がESGを持続的に進化させるよう監督すること

6. ”Greenium”を獲得できるようESGを磨き込み、ファイナンス・メリットを取り込むこと→資本コストの低減

参考記事:ESGとファイナンスの動向

7. 自社のESG活動をリスク側でみられるのではなく、成長・機会側でみられるように、投資家と対話・エンゲージメントを工夫する

以下、7つのポイントを1枚の画像にしときました

ESG経営を強靭化し、深化させるための3Step

講演の最後のQ&Aにおいて、企業における運用・進め方については以下の3つのステップを踏むのが良いといいます。

1) 自己診断

見破られるESG経営12パターンをチェックリストとしてマル・バツ・サンカクの自己診断を行い、自社のESG経営における課題を明確化する。

またその過程の中で「何のために、なぜ我が社がESG経営に取り組むのか、そういった会社のパーパス、社員のパーパスは何なのか」という社内の対話を通して、真にESG経営の必要性が腹落ちし、12のパターンに陥らないESG経営に近づくといいます。

見破られたESG経営の例については、講演もしくは以下の記事をご参照ください。

2) ESGと6つの連動をチェック・検討

12パターンの自己分析の結果、見えてきた課題をもとに、ESGと6つの要素ごとにどのように連動させていくのかについて検討します。

3) 6つの要素間の連動のチェック・検討

そして、6つの要素間の連動をチェックし、よりよく連動していくかを考えることで、ESG経営を深化させていけるといいます。

投資家にとっての見破られるESG経営12パターン

伊藤氏は、投資家が企業のESG経営を見定める際にも、対話の中で「見破られるESG12パターン」ようなことが観点になってくるだろうといいます。その上で、投資家は、対話・エンゲージメントの中でそれをチェックするだけでなく、より良くするためのアドバイスを他社の事例なども含めて働きかけていくことが求められるといいます。

おわりに

今回も入れて7回にわたって、伊藤氏の講演の内容を取り上げてきました。一つの講演をここまで深堀りして調べることはこれまであまりなかったので非常に勉強になりました。特に、実際に、取り上げられた企業のサイトや決算資料、有価証券報告書など実際の発信を見に行くことで視野が広がりました。

このほか、当方のESG/SDGs/CSV関連の記事は以下のマガジンにまとめていますので、もしよかったらのぞいてみてください。

ということで「形のあるアウトプットを出す、を習慣化する」を目標に更新していきます。よろしくお願いします。

しのジャッキーでした。

Twitter: shinojackie