機能解剖学から捉えたO脚アプローチ!

今回は…

「O脚を機能解剖学的に考えた上でのアプローチ方法」についてのコラム!!

クライアントさんでもズボン選びやオシャレをする際に困るから、「O脚を治したい」っていう理由で普段から診させて頂いている方もいます。

女性の場合であれば、

ズボン選びやオシャレをしたいって理由がある方も多いですが、、

実際のところは、、

男女問わず脚のアライメントが悪い状態で生活していると、将来的に変形性膝関節症に繋がりリスクもあるため、痛みなどの症状がない状態の時から改善を出来るだけしていて損はしないです。

実際に、、

病院や施設で働いている理学療法士は、O脚改善を目的に診断名が出るようなことはないですが、今回の内容は、変形性膝関節症の治療の考え方にも結びつけることができ、トレーナーをしている人は上記の様な脚のアライメントに関した主訴もあると思うので是非参考にして頂きたいです。

では、、

本題に入っていきます👇👇

【治せるO脚と治せないO脚】

まず前提として、、

どんなO脚での何でもかんでも治せるかと言われると、ハッキリ言って治せないです。

O脚には、、

・治せるO脚

・治せないO脚

修正出来るか、修正出来ないかの、、

問題であれば2種類のO脚に分類出来ます。

機能的な問題とは、、

水平面・矢状面・前額面といった運動軸における関節の歪みの問題であって、筋肉の問題や関節のズレやネジレの問題

構造的な問題とは、、

大腿骨や脛骨など骨自体が変形してしまっている場合

上記の2つに分類することが出来ます。

そして、、

セラピストやトレーナーは、骨自体の変形を修正することは出来ませんが、筋肉や関節のズレで起きているO脚変形に関してはアプローチすることが可能です。

つまり、、

機能的な問題のO脚に対してのアプローチがメイン

ということを前提に理解しておく必要があります。

【脚の変形の3パターン】

O脚と一言でいいますが、、

もっと細かく臨床的には分類することが必要です。

脚の変形にも3パターン存在します。

上記の画像の様に…

大きく分類して、3パターン。

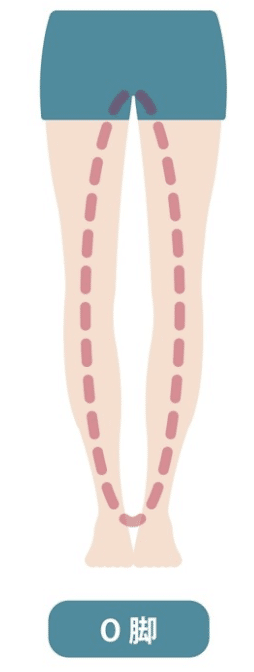

・O脚

・X脚

・XO脚

この3つに分類をすることが可能です。

このどのパターンに当てはまるかを把握することがまず第一ステップとしては必要になってきます。

今回のコラムに関しては…

この3パターンの中でも「O脚」に絞ったコラムにします。

他のX脚やXO脚に関しては、、

別の機会で紹介していこうと思います。

ちなみに補足すると…

【脚のねじれが気になる方へ】

— 薬師寺偲(Shinobu Yakushiji) (@gmawgmaw) April 14, 2020

・O脚

・X脚

・XO脚

脚のねじれには、大きく3タイプに分けられます。

X脚と思っている人も…

今まで多くの方を診て来た感じでは、おそらくほとんどO脚かXO脚のどちらかになっています。

無理やり脚をくっつけようとしても治らないので、正しい改善を知りましょう。

ほとんどの人が、O脚かXO脚です。

今回は、O脚の解説をしていきますが、この3パターンどれもに共通していることもあるので、以下を読み進めて参考にして下さい。

【脚のネジレの評価方法】

脚のネジレには上記の3パターン存在することを紹介しました。

この3パターンのどれに当てはまるのかをまずは鑑別する方法が必要です。

※動画で解説をしてます!!

まずは、、

基準にする箇所としては3箇所です。

この3箇所を基準に考えます。

・膝の内側

・ふくらはぎの内側

・内くるぶし

この3箇所が付くか・付かないかで判断をします。

詳細は上記の動画を見て下さいね!!

そして、、

運動学の教科書とかにも出てきますが…

・ミクリッツ線

・FTA(大腿骨脛骨角)

この2つも評価の指標として活用します。

【O脚のメカニズムについて】

今回に関しては…

O脚に絞ったコラムなので、O脚のメカニズムを機能解剖学的に考えていこうと思います。

まずは、、

O脚ですが、上記の評価を元に考えると、

「膝の内側」「ふくらはぎの内側」ともに内側で付かない状態。

こういった状態が、O脚になります!!

このO脚の特徴として、、

不思議なモノで…

— 薬師寺偲(Shinobu Yakushiji) (@gmawgmaw) March 19, 2020

人間現代で普通に生活してるだけだと…

・大腿四頭筋使い過ぎる

・腸脛靭帯使いすぎる

・大腿筋膜張筋が張る

・腓骨荷重(脛骨で支持出来ない)

・足趾が動かない

楽を追い求めるとカラダは、こういう二関節筋や組織の張力を使って楽出来る部分を使ったりするんだろうな。

上記の様な特徴になっている人が多いです。

(O脚に限った話ではないですが…)

筋肉名や部位で言うと…

・大腿四頭筋

・大腿筋膜張筋

・腸脛靭帯

・腓骨筋

こういった部位を過剰に使用している人が多いわけです。

なんでこうなるかの理由ですが…

ここから先は

臨床マガジン【現場で使える機能解剖学・運動療法・ピラティス】

業界最大規模の購読者数700名以上●「現場でしっかり結果を出したい」セラピスト・トレーナー・インストラクターのためのマガジン●"臨床で本当…

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?