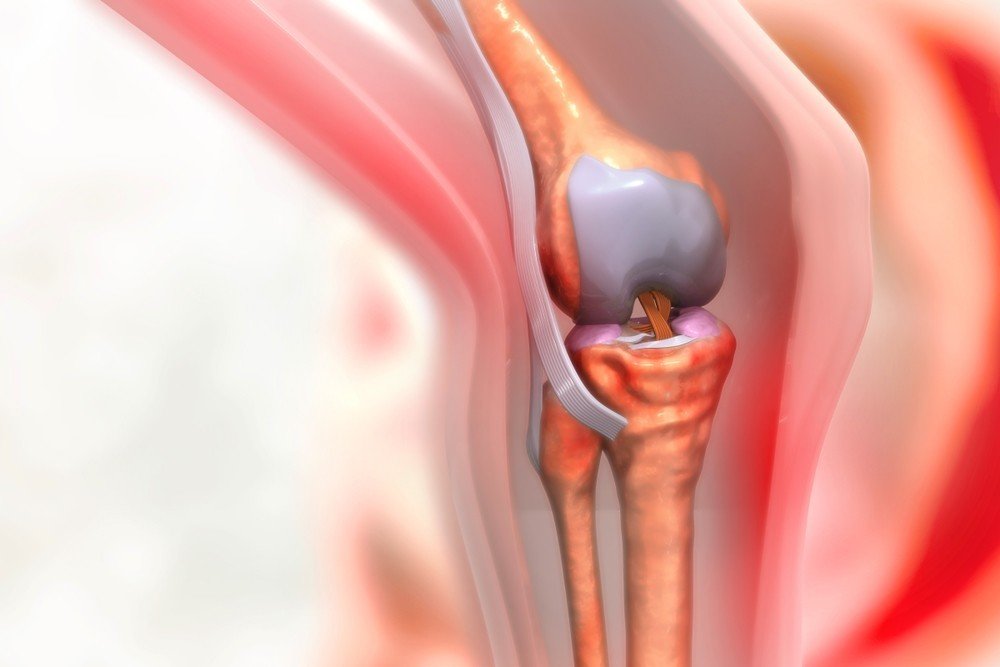

膝関節前面の疼痛治療

昆虫とか動くもの見せたら??

— 薬師寺 偲 Shinobu Yakushiji (@gmawgmaw) June 29, 2019

うん。全然知らないけど。笑 #peing #質問箱 https://t.co/sGj0dCYOjD

皆さん。どうも。

最近、カメレオンの飼い方を質問されるようになりました。

この手の質問は流石に太刀打ちできません。笑

7月のPhysio365は「膝関節」特集。

今回が薬師寺の1回目です。

臨床では膝関節疾患も診る機会が多いと思うので、1ヶ月間通して役に立ててもらえればと思います。

第1回目の今日は…

「膝関節の前面の疼痛の理学療法について」

最近、膝蓋靱帯炎のJリーガーの選手を診る機会があったので症例報告も踏まえて、膝関節前面の痛みに対しての理学療法について考えていこうと思います。

これはスポーツ障害に限らず、慢性的な関節疾患などにも応用できる考え方も身に着くと思うので、参考にできる部分があれば是非活かしてみて下さい。

では本題に入っていきます!!

主な膝関節疾患について

まず膝関節疾患を考えていく上で大切なポイントとして、、

「FT関節かPF関節の問題なのかを分けて捉えること」

膝関節は主に、FT関節とPF関節によって構成されるため、痛みや可動域制限が起きている場合には、どちらの関節の影響が強く生じているかを考える必要があります。

膝関節前面の疼痛の捉え方

膝関節前面にも疼痛を感じる受容器がある部位は多く存在しており、筋肉もあれば、靱帯や血管や神経、脂肪体、皮膚など多くの組織があるため、前面といってもどの組織に問題があるかを特定する必要があります。

そして、、

どんなストレスで痛みが出るかを把握しておく必要があります。

(伸張ストレス・圧縮ストレスなど…)

局所の問題として、、

1.痛みの部位

2.痛みが出る場面

3.メカニカルストレスの種類

これら上記のことをしっかりと把握しておくことが大切。

そして、全身からの影響として、、

膝関節の疼痛にどの様に関与してるかを考えることが大切。

例えば、、

膝関節前面に痛みがあって、骨盤が後傾している場合。

重心が後方に残っている状態になるため、動作を行う際に、膝関節前面の大腿四頭筋をはじめとする組織が過剰に活動していることが考えられます。

この股関節の位置関係の不良によって、膝関節前面にストレスが生じていることがあります。

この様に、今は股関節を例に挙げましたが、全身からの影響が考えられるため、膝関節の痛みが出る部位との関係性を考えていく必要があります。

そして、今回は実際の症例報告も踏まえて、実際の膝関節疾患のクライアントさんを最近診る機会があったので紹介したいと思います。

実際の膝蓋靱帯炎の症例報告

【症例について】

・Jリーガー

・ポジションはディフェンダー

・利き足は右脚

・膝蓋靱帯炎の診断あり

・既往歴に外側半月板損傷

・ボールを蹴ったりする時には痛みはなし

・止まる動作、踏み込む動作で痛みが生じる

・痛みが出る部位は、パテラの下方やや内側

問診をした結果、上記の様な情報が得られました。

まず評価をしてく際に優先的に行ったのが、、

ボールを蹴ったり、単純に膝関節屈曲や伸展運動を行う際には全く痛みもなく、むしろ荷重した状態の時に痛みが生じるため、荷重した状態での動作分析をまず行いました。

・スクワット動作

・ワンレッグ保持

・片脚ジャンピング

・片脚スクワット

・フロントランジ

・バックランジ

・サイドランジ

・歩行分析

・姿勢評価

実際に荷重した動作での膝関節や全身の反応を診たかったので、上記の様な動作や姿勢の評価を行いました。

その結果として、、

両脚での動作では分かりにくいですが、片脚での動作で著明に左右差があり。

片脚スクワットやランジ動作、歩行の見解として、、

・足関節背屈制限

・骨盤後傾アライメント

・足部アーチ機能低下

・大腿内旋、下腿外旋アライメント

ザックリ書くと、こういった状態でした。

局所的な問題に関しては、徒手的にPF関節を中心とした施術により改善して、全体を変えるために、脊柱は比較的可動性がある感じでしたが、股関節・足関節の問題が膝関節に影響していたため、股関節と足部への徒手的な介入を行いました。

運動療法やトレーニングに関しては、1回で解決するものではなく繰り返し行っていくものなので、ホームエクササイズなどトレーニング指導も伝えてその日は終了しました。

荷重位での膝関節の安定化システム

スクワット動作など、荷重をした状態での膝関節の安定化システムとして、中心靱帯安定化機構といって、FT関節の大腿骨と脛骨の位置関係によって膝関節の安定化出来たり、逆に膝関節が不安定な状態になったりもします。

その中で、FT関節の回旋パターンとして以下の4パターン存在します。

・大腿外旋+下腿外旋

・大腿内旋+下腿外旋

・大腿外旋+下腿内旋

・大腿内旋+下腿外旋

今回の症例を始め、臨床で多いパターンが大腿内旋+下腿外旋パターン。

実際に膝関節が安定するパターンが、大腿外旋+下腿内旋パターン。

大腿外旋+下腿内旋パターンのメカニズムとして…

・ACLとPCLがクロスすることで靱帯性の安定化が可能

・大臀筋により大腿外旋作用、TAにより下腿内旋作用で安定

この様なメカニズムによって荷重位での膝関節が安定します。

そのため、膝関節の状態を考える時に、足部や股関節の機能も無視できないのが理解出来ると思います。

膝蓋靱帯炎の運動療法について

PF関節を中心として局所的なアプローチを行うことで、痛みも軽減しましたが、局所を変えることと同時に全体を変えることも行う必要があります。

膝蓋靱帯炎ということで、膝関節前面にストレスが掛かる理由があるわけなので、その部分を改善するため、動作パターンを変えていく必要があります。

今回のクライアントさんの場合も、下肢の筋バランスとしても明らかに大腿前面の筋ボリュームに対して、ハムストリングスの活動性が少なく、本人としても、「大腿前面に常に力が入り続けている感じがする」との訴えもありました。

ということで…

実際に行った運動療法の内容として、、

・下腿内旋エクササイズ

・荷重位での足関節背屈エクササイズ

・ハムストリングスのエキセントリック収縮

・骨盤前傾エクササイズ

・臀筋群のエキセントリック収縮

運動療法としても、立位など荷重した状態でのエクササイズを中心的に行い、アプローチ後は臀筋群やハムストリングスを使う感覚も本人の中で分かってきて、膝関節前面の痛みもほぼない状態までもっていけました。

トレーニングは繰り返して行うことがやっぱり大切。

まとめ

膝関節前面に症状があるケース。

— 薬師寺 偲 Shinobu Yakushiji (@gmawgmaw) June 27, 2019

・足背屈制限で重心後方に残る

・足底屈入らず膝屈曲位

・ハムストリングの柔軟性がない

・ハムストリング動作で使えない

・腸腰筋が機能してない

・臀筋群が機能してない

・脊柱伸展可動域制限

大腿四頭筋を過剰に使用してしまうのは結果であって原因探しが大切。

膝関節前面に症状があるケースについての全体の捉え方として、、

・脊柱

・股関節

・ハムストリングス

・足関節

この辺は特に重要になるため理解しておく必要があります。

また、膝関節祭り次回もお楽しみに♪( ´θ`)

ライタープロフィール

薬師寺 偲

・理学療法士

・PHIピラティスインストラクター

・愛媛リハビリ道場運営

・EHIME Medical Studio代表

・野球フィジカルトレーナー

・Physio365ライター

質問があればLine@から質問を下さい♪( ´θ`)

ここから先は

臨床マガジン【現場で使える機能解剖学・運動療法・ピラティス】

業界最大規模の購読者数700名以上●「現場でしっかり結果を出したい」セラピスト・トレーナー・インストラクターのためのマガジン●"臨床で本当…

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?