山から設計を考える。

こちらプロ向け投稿です。

最近、県内外からの講演依頼をいただくのですが、ご依頼内容の大半が林業から製材、設計事務所、工務店をやってることを話して欲しいというご依頼。

僕が講演会でお話ししてることをここに書こうと思う。

講演会の資料を作っていることも思考の整理になるが、noteを書いている方がより自分の思考がよりシンプルに整理しやすくなることが分かったので今後noteを利用して書いていこうと思う。

ちなみにこちらはプロ向けの投稿です。

専門用語をバンバン使ってます💦

僕の建築の考え方は

『地材地建、Long Loved Designで100年後も美しい風景をつくりたい。』

というもの。

だからこそ

『山から設計を考える』

ということを大事にしている。

ただ前からそうだったかというと、そうではない。

ではどのタイミングでそうなったかというと、

他人事でなく自分事になったから。だ。

2016年から魚沼杉という名前で地域材の利用を始めたが、2020年11月から製材所の経営をスタートしたことがきっかけだ。

石田伸一建築事務所(SIA inc.)として起業したときから製材所や工務店をするつもりだったかと言われるとそうではない。結果として、今製材所経営と工務店経営もやっているのだが、やって良かったと心から思っている。

それは山から考え、歩留まりをみながら製材し、暮らしをデザインしものづくりできているからだ。

だからこそAll winになることがめちゃくちゃ大事と考えている。

お客さんの思いだけでなく、設計者、工務店、大工がやりたい建築だけでもでなく、山にある木の樹齢とサイズ、特徴、製材所の都合も合わせて建築できたらめちゃ最高だなと。

よく綺麗事って言われるけど、本気になってやったらできる。

少なくとも僕らはやっているから。

ここからは新潟県の森林事情から。

森林の中で61%が広葉樹、23%が杉

人工林は全体の25%でほぼ杉。

そして人口林の現状は50年生から70年生が多く、使うのであればすでに伐採適齢期を過ぎている。

新潟は雪深く、檜は育たないので人口林はほぼ杉。

人工林は呼んで字の如く、人の手で植えたもの。

ということは使ったら、人の手でまた植えて育てていかないといけない。

伐って使ったら植えて育てないと、森林の未来はない。

じゃあ伐らなきゃいいじゃん。っていう人もいるけど、ここはいろんな考えがある。

個人的には、建築は木造が好き。で、木をつかうなら、だれのものか分からない外国の木を伐って日本にわざわざ燃料代をたくさん使って持ってきて使うよりどこの山の木か分かって、伐ってる人、製材してる人、建築してる人の顔が見える方が木造建築として素敵だなと思う。

だから伐って使ったら植えないとハゲ山になっちゃうから使ったら植えれるようにする。

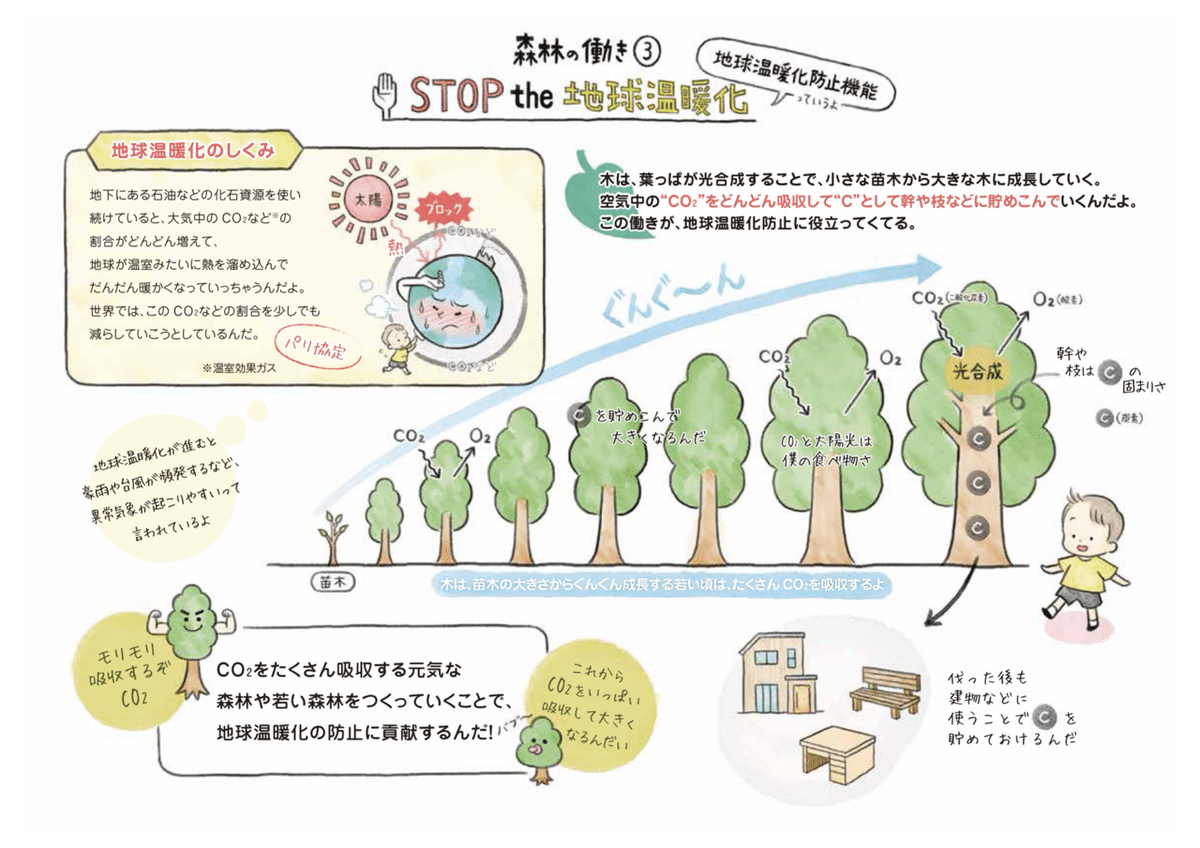

下記は林野庁がだしている漫画でわかる森林の働き。

めちゃわかりやすい。切ってつかったら植えて育てないといけないことが分かる。

ここからは、木を切ってから製材所に持って来るまでを書く。

現在は87年生の杉を切って利用している。

チェンソー伐採。

ちなみに大規模林業だったら一気に高性能機械でやるのが一歩的だけど、僕らは建築もそうだけど基本できるところは手仕事。手仕事を大事にしたい。

造材も木の曲がりをみて造材。

重たい雪のせいで根曲がり杉が当たり前かつたけのこ型の杉。そして米作りは盛んだけど林業は盛んではないため手入れも不十分だったから節も多く、土に鉄分が多いのか赤身を通り越した黒芯の杉も多い。

今まではそこがウィークポイントだったが、僕にはストロングポイントに見えた。ちゃんと適材適所に使えば一気に価値が高まると思っている。

UC Factoryでは木を見ながら造材をしている。

それが一番無駄なく使える。

4トンユニックに積んで丸太を運搬して製材所に持っていくので、運ぶ量に限界がある。だからこそ、伐採現場と製材所は半径30km以内がいい。UC Factoryは伐採現場から製材所までの距離は基本20km以内でやっている。

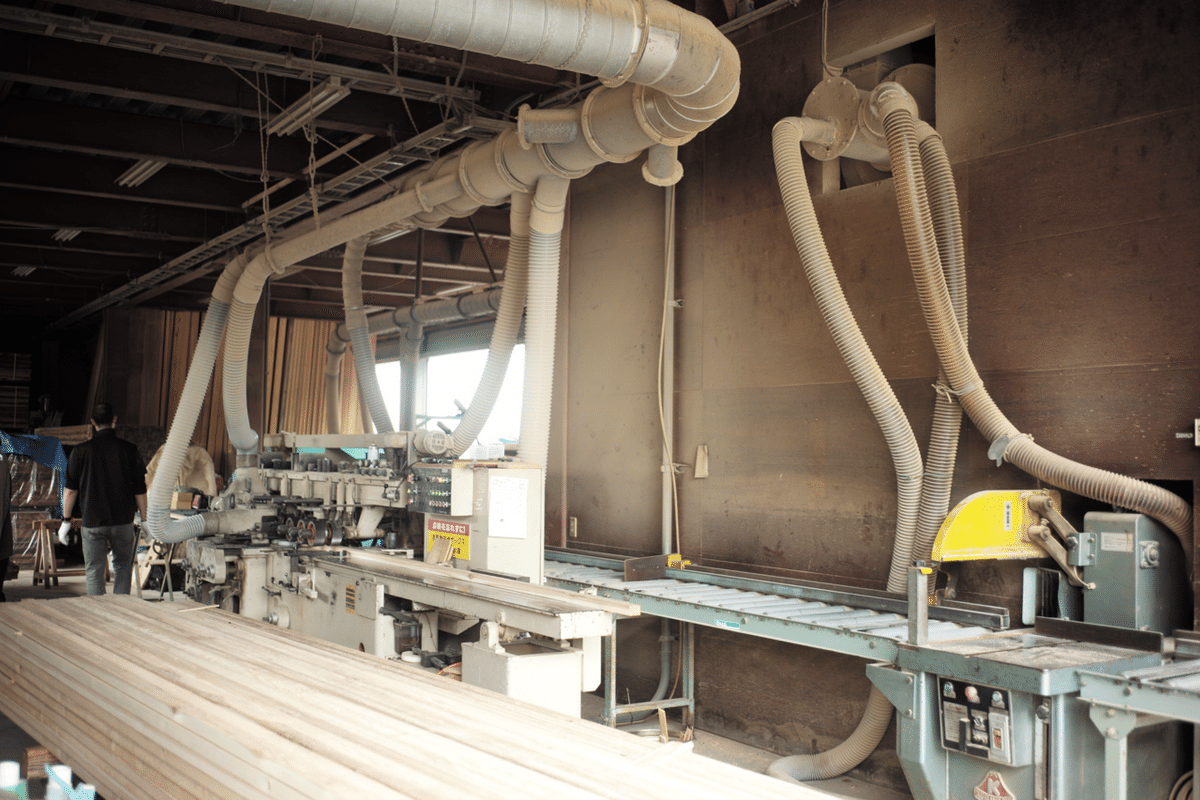

敷地面積2000坪

建物面積395.19坪

写真はオーナー感謝祭の様子。

柱、梁、板材、外壁を製材

一次製材をし乾燥機にかけたら、ツインリッパーで板を小割に製材。小割りにすることで、ルーバー、デッキ、間柱、床、押縁などをつくる。

さまざまな加工ができ、UCのは120×210のサイズのものまで入る。

床板、柱、梁、ルーバー、押縁、デッキ、間柱をつくり、プレーナー仕上げに利用。

名前のとおり4面一気に加工でき、

240×480のサイズまで入る。

床の浮造り、梁のプレーナー仕上げをつくるために利用。

UCでは端材をカットするために利用。

ここまで写真をメインに山から木を切り出して製材する機械を紹介してきたけど、ここからは、利用について。

僕らは、地材地建を推奨している。

その地域の材料をその地域の職人でその地域に建てる。

新潟県の木を新潟県の職人と工務店が新潟で建てる。といった具合に地域の森林資源と地域経済も考えて建築する。

ただ、山から伐ってくるサイズが大径木なので柱も利用するが梁と呼ばれる横に使う材料にも利用する。杉は強度が他の木よりも低いから梁には使わない人も多いが

僕らは構造美を考えながら設計し、きちんと許容応力度計算で構造計算して梁も大径木の杉を利用し、高気密高断熱で作り上げる。

120×240×3640の梁が必要な場合は4mの長さの直径30センチの丸太が必要となるが山から出しやすいサイズでもあるので240の登り梁を使うことが多い。

登り梁は全て210にし美しい骨組みに。

こちらの家はUA値0.34のG2グレードの家。

許容応力度計算をかけて積雪1.5mで耐震3

この家は壁は外に60mmのネオマフォームに柱間にハイミクロングラスウール120mmを充填し、屋根は120mmのハイミクロングラスウールを2枚充填した下にネオマフォーム60mmで抑えた家。

UA値は0.23のG3グレードの家。

魚沼杉はたけのこ型の木が多く、上に行くにつれ細くなるのと、雪が降らない地域に比べるとずんぐりむっくりしてる。

この特徴を活かして利用する。

山から出て来る材料は全て製材用で、使えるわけでは無い。

製材で使えるのはA材と呼ばれ、B材は合板用になりC材はチップにされバイオマスに使われる。

A材は全体の30%から50%にしかならない。だからこそ建築でB材を積極的に使う。

これらは全て無駄なく使うため、そして意匠材としてもカッコいいから利用する。

適材適所に山から切り出した木をつかう。

ぼくらは地材地建にこだわり、耐震等級の明示、断熱性能の明示、気密性能の明示のほか県産材使用量も明示するようにしています。

魚沼杉、県産杉利用量74.89m3

B材というのは合板品グレード

魚沼杉、県産杉利用量65.76m3

Maison Site 野きろ

魚沼杉、県産杉利用量163.94m3

2023年グッドデザイン賞受賞

魚沼杉、魚沼杉ブナ、県産杉利用量27.35m3

魚沼杉利用量20.94m3

適材適所に魚沼杉、魚沼ブナ、県産杉をつかう。

2022年グッドデザイン賞受賞

ここまで、細かく山から設計を考えることを書いてきたが、かなり内容がマニアックになってしまった。

誰向けの記事?って感じだけども。

でも伝えたいのは、僕らがやりたいのはAllwin(全方良し)になる建築、暮らしづくり、まちづくり。

地域の自然も地域の山主も地域の林業家も地域の製材所も地域の建築家も地域の工務店も地域の職人もそして、当たり前で建築していただくオーナーも。

山から設計を考える。

日本全国に広めていきたい思想だ。