【2024年版 情報通信白書】日本のAI戦略、課題と可能性を徹底解説

日本のAI戦略を紐解く

2024年版情報通信白書を読み解くと、目覚ましい進化を遂げるAI技術が、社会のあらゆる場面で、ますます重要な役割を担いつつあることがわかります。

世界のAI市場は拡大を続けており、2022年には売上高が前年比78.4%増の18兆7,148億円に達しました。

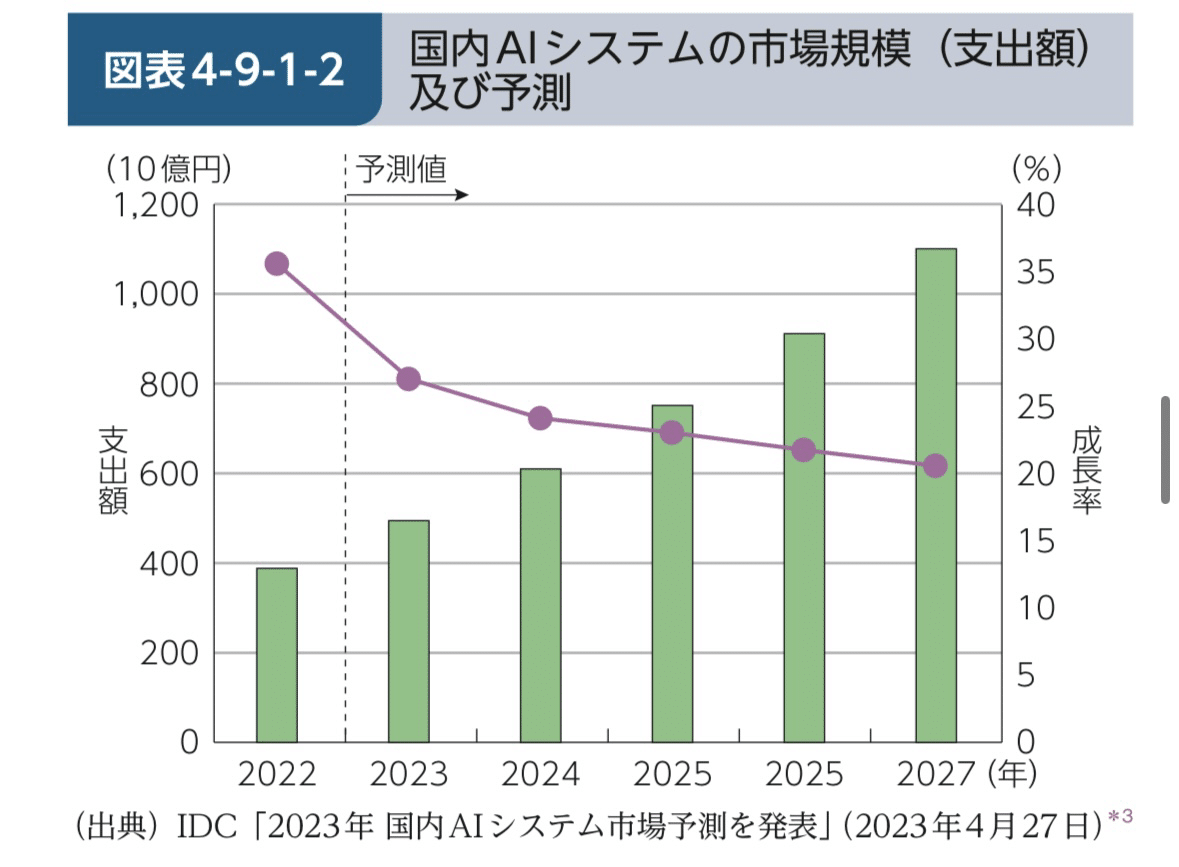

日本国内のAIシステム市場も、3,883億6,700万円と前年比35.5%増という高い成長を記録し、AIは未来の経済成長を牽引する重要な技術として期待されています。

専門人材不足という深刻な課題

明るい展望がある一方で、白書は日本におけるAI活用の課題も浮き彫りにしています。

特に深刻な問題として挙げられるのが、AI人材、とりわけ専門人材の不足です。AI・データ解析の専門家が「いる」と回答した日本企業は、わずか21.2%にとどまっています。

60%を超える米国、中国、ドイツと比較すると、その差は歴然です。専門知識を持つ人材の不足は、AI技術の開発や導入を遅らせ、日本の国際競争力を低下させる大きな要因となりかねません。

投資意欲の低さが成長を阻む

また、日本企業のAIに対する投資意欲の低さも、大きな課題です。

2021年の大手通信事業者の売上高に対する研究開発費比率を見てみると、NTTは2%、KDDIとソフトバンクは1%未満にとどまっており、GAFAMの6%~21%という数字と比べると、その差は歴然です。

AI技術は継続的な研究開発投資によって進化していくものであり、投資意欲の低さは、AI技術の進歩を妨げる要因となります。

AIは社会課題解決の切り札

白書が示すように、AIは自動運転、医療診断支援、教育の個別最適化、災害対策など、幅広い分野での活用が期待されています。

例えば、AIを活用した画像認識技術は、医療現場において、より正確な画像診断を可能にし、医師の負担軽減や診断精度の向上に貢献しています。

また、AIを活用した自然言語処理技術は、多言語翻訳サービスの精度向上に大きく貢献し、国境を越えたコミュニケーションを促進するなど、私たちの生活を豊かにする可能性を秘めています。

日本の未来を拓くために

AIは社会課題の解決や経済成長を促進する大きな可能性を秘めています。その潜在力を最大限に引き出すには、人材育成と積極的な活用が不可欠です。政府は「AI戦略2022」に基づく支援を継続し、民間企業もAI人材の育成に取り組むべきです。

日本は世界トップレベルの技術力と豊富な経験を持っています。これらの強みを活かし、AI技術を社会に実装することで、世界をリードするイノベーションを生み出せるでしょう。AI人材の育成とAIの積極的な活用という課題を克服することで、日本の明るい未来を創造していくことができます。