【エスパルス】2023年J2第2節 vs岡山(A)【Review】

個人的に切望していた河井さんとの再会が、ついにここで実現すると思いきや、まさかのベンチ外。試合の方も前節に続いてドロー決着と、モヤモヤする気持ちは募る一方です。

試合の内容に目を向けると、戦い慣れた形に戻してきたこともあり、前節と比べると「自分たちの土俵」で戦った印象があるエスパルスですが、ゴールに迫る決定機は岡山の方が多かった印象があります。

今日も淡々と、ピッチ上で起きていたことを振り返ってみます。

1.スタメン

前節からの変更点は、井林→ディサロ。前節チグハグだった3バックから4バックに回帰し、慣れ親しんだ形で臨みます。

また、今節は神谷がベンチ入り。さらに、高卒新人の森重が試合終盤に途中出場の機会を掴み、Jリーグデビューを果たしました。

2.スタッツ

【更新情報】

— SPORTERIA (@SPORTERIA_JP) February 26, 2023

J2 第2節 #岡山 0 - 0 #清水

のデータ画像📊をアップしました!https://t.co/MfSRYYLkT1

SPORTERIAのブログ機能では、これらの画像を自由に使えます💡

試合のレビュー📝にぜひどうぞ!#ファジアーノ #fagiano #エスパルス #spulse #JSTATS

ゴール期待値は、岡山:1.28 清水:0.97。数値上も岡山の方が決定機を多く迎えていたようです。

3.試合の流れ

試合は冒頭から、人もボールも双方の陣地を行き来する激しい展開に。お互いのスタイルが噛み合っていたため、必然的に球際の攻防も多くなり、各ポジションで迫力のある鍔迫り合いが繰り広げられました。

そうした中でも、それぞれの陣形から狙いの形が見て取れました。その一例を以下に示します。

(1)エスパルスの狙い

①ボール保持時

スタメンに「サンタナ・ディサロ・北川・カルリーニョス」と名前が並んだときは、前線がどんな形になるのか興味深かったのですが、フタを開けてみれば、岡山の守備の方法に即した配置になっていました。

(右WG化する北川と、中央に絞るカルリーニョス)※GIFアニメ:2枚

上図(1枚目)のように、岡山はエスパルスのSBにボールが入ったところでプレスのスイッチを入れ、ダイヤモンド型の中盤の左右の選手が前に出てきます。

同時に、トップ下のムークが1列下りて中盤のラインを形成し、中盤全体がボールサイドにスライドして、中央(バイタルエリア)へのパスコースを封鎖するとともに、ボールを外へ誘導して奪い切る狙いです。

(このシステムの可変は、昨季は河井さんがトップ下で担っていました…)

エスパルスの狙いは、まさにこの瞬間(上図2枚目)。

この日はサイドの高い位置が主戦場となった北川の仕掛け・裏抜けと、1.5列目を務めるディサロの中盤に下りたり最終ラインの背後を狙ったりする動きを組み合わせて、岡山の左SBの裏を狙います。

北川は、前節でいう中山の役割。縦へのスピードとドリブルのキレは、欧州へ渡る前の状態に少しずつ戻ってきていると感じます。

また、ボールサイドに密集する岡山の守備の性質上、逆サイドにできる大きなスペースを狙って、ボランチのサポートからサイドチェンジを狙います。

このとき、カルリーニョスが中央に絞っているのがポイント。山原に岡山のSBが出てくれば、カルリーニョスがその裏を狙ったり、サンタナがいるバイタルエリアへの斜めのパスコースが開けたりと、攻撃の幅が広がります。

ただ、ペナルティエリア幅に最終ライン4人を並べる岡山のコンパクトな守備を前に、クロスは何度も跳ね返され、中央からのミドルシュートも枠を捉えることができず、ゴールが遠かったエスパルス。

せめて、カルリーニョスがドリブルで切り込んでシュートを放った場面は、決めてほしかったところでした。

②ボール非保持時

前節・水戸戦で、引いてブロックを作る守備の粗が見えたエスパルス。ボール非保持の局面は、ボール保持と比べて明らかに成熟途上にあります。

そこで、今節は前線からのプレスの圧力と人への意識をより強めることで、チームの弱点を消しつつ強みを強調する対策を講じました。

ゼ・リカルド監督は、この日4バックに戻したように、現時点でできないと思ったことは躊躇せずに棚上げできる方。また、元来からプレーの強度が高い選手を重用する傾向がありますが、今節のやり方はその選手たちの特徴が最大限に活きる形ではあります(下図)。

※GIFアニメ:2枚

そのカギを握るのがディサロ。彼が持つプレッシングのスピードと運動量を活用し、岡山のCBに対して高い位置からプレスを敢行します。

併せて、岡山のSBには両SHが飛び出し、SBが縦にスライド、ボランチが近くの選手を捕まえるなどして、前方へのパスコースを遮断。

こうして岡山のボール回しを窒息させ、無理気味の縦パスを中盤で引っかけたり、精度の低いロングボールを蹴らせたりしてボールを回収し、ショートカウンターにつなげていきます。

岡山にも、前線には櫻川ソロモン・ハンイグォンとパワーのある選手がいましたが、J2では質的に優位にある両CB(高橋・鈴木義宜)の献身と、松岡・ホナウドのプレスバック(挟み込む)により、五分以上の勝負に持ち込むことができていたと思います。

(2)岡山の狙い

上記のようなエスパルスの狙いが奏功し、試合全体としてはエスパルスが主導権を握る時間が長かったように感じましたが、木山監督体制2年目を迎えた岡山も、組織としての成熟度では一枚上手。選手の動きにひと工夫を加えて、エスパルスの守備を攪乱してきます。

・左SB(鈴木喜)、左CH(木村)のポジションチェンジ

その1つが、岡山の左サイドにおけるポジションチェンジ。

左SBの鈴木喜がボールの位置や味方の立ち位置を柔軟に察知し、巧みにポジションを変えてエスパルスの選手を迷わせます。また、中盤から木村が外に出たり、ムークがライン間に入るなど、前線がパスコースを作る動きをして、ボールを前進させようとしていました。

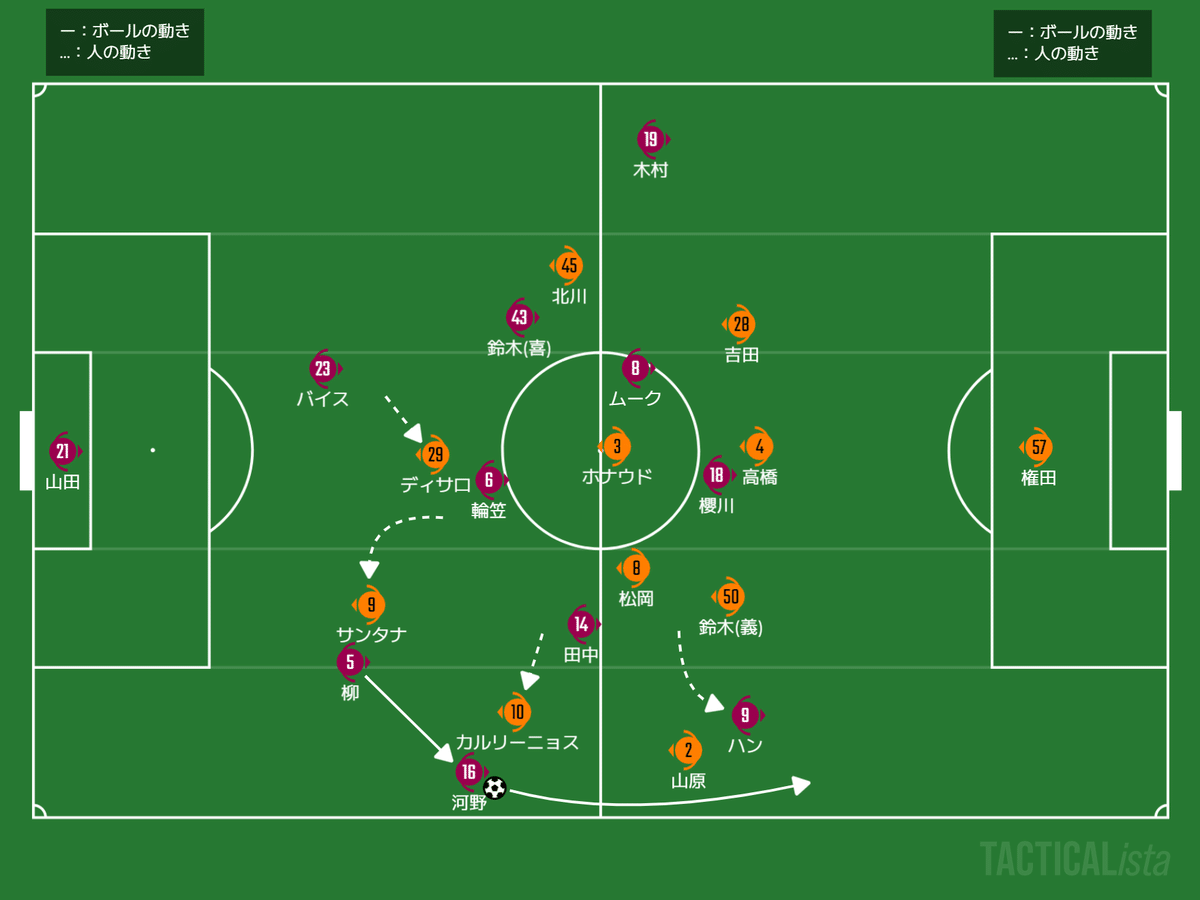

・右サイドでのエスパルスSBの裏を取る動き(CB-SB間の攻略)

一方、右サイドでは、相対的に守備力の低い山原をターゲットに、スピードのあるSB(河野)を活かしたシンプルに縦を使う攻撃に加え、FW(ハン)がSB裏に流れたり、空いたCB-SB間をCH(田中)が狙ったりと、3人のトライアングルでエスパルス守備陣の攻略を図ります。

上記の崩しから、いわゆる「ポケット」(ニアゾーン)に侵入し、マイナス方向への折り返しに複数人が飛び込む形も何度か見られ、チームとして狙うべきスペースやゴールを陥れる方法が共有されているように感じました。

・前線の厚みとリスク管理を両立する、各選手の配置

前節・水戸戦ではロングカウンターでいくつかチャンスを作ったエスパルスですが、今節でその特徴が活きなかったのは、上述した2つの要素が重なることで生じる岡山のリスク管理にありました。

左SBの鈴木喜が中央に立つことで、アンカー(輪笠)がハーフスペースの後方にポジションを取ることが可能となり、被カウンターの抑止力として機能します。

こうしたお互いの駆け引きがぶつかり合ったことで、試合は選手交代のタイミングが難しく、一進一退の攻防が続く白熱の展開となりました。

4.所感

こうして振り返ってみても、組織としての戦い方には、岡山に一日の長があったように感じます。

エスパルスも、ボール保持の局面では、対戦相手の戦い方を踏まえた選手の配置や、ボールの動かし方などの狙いが垣間見える一方で、相手にブロックを作られた際の最終ライン攻略に向けた一工夫には、まだまだ改善の余地がありそうです。

また、非保持の局面でも、選手個々の強度の高さにモノを言わせた守り方はやむを得ないとしても、常にフルスロットルが要求され、選手の替えが利かない状態では、連戦時の選手の体調管理や怪我のリスクなどを踏まえると、1シーズンで見たときに持続可能とは言い難いのが心配なところです。

昨シーズン、試合終了間際の失点が多かったことや、あと一歩のところでゴールが遠かった背景にも、根本的には「いい攻撃⇔いい守備」の連動したデザインが組織として描けていない点に問題があるのではないかと思います。

選手のポテンシャルの総和としては、間違いなくJ2でも上位のレベルにあるはずなのですが、それがチームの「掛け算」になっていないもどかしさ。

現状維持=後退を意味するだけに、今後も選手の組み合わせを含めて最適解を模索する旅が続くのでしょうが、そこに現状を打破する起爆剤はあるのでしょうか。

「最終的に頂点に立っていれば良い」のはその通りなのですが、勝利を掴むことでしか得られないものもあるはず。現状、個のクオリティ勝負に持ち込むしかないのであれば、普段から1つ1つのパス・シュート・ゴールに拘ってほしいものです。

「強い者が勝つのではない。勝った者が強いのだ。」by ベッケンバウアー