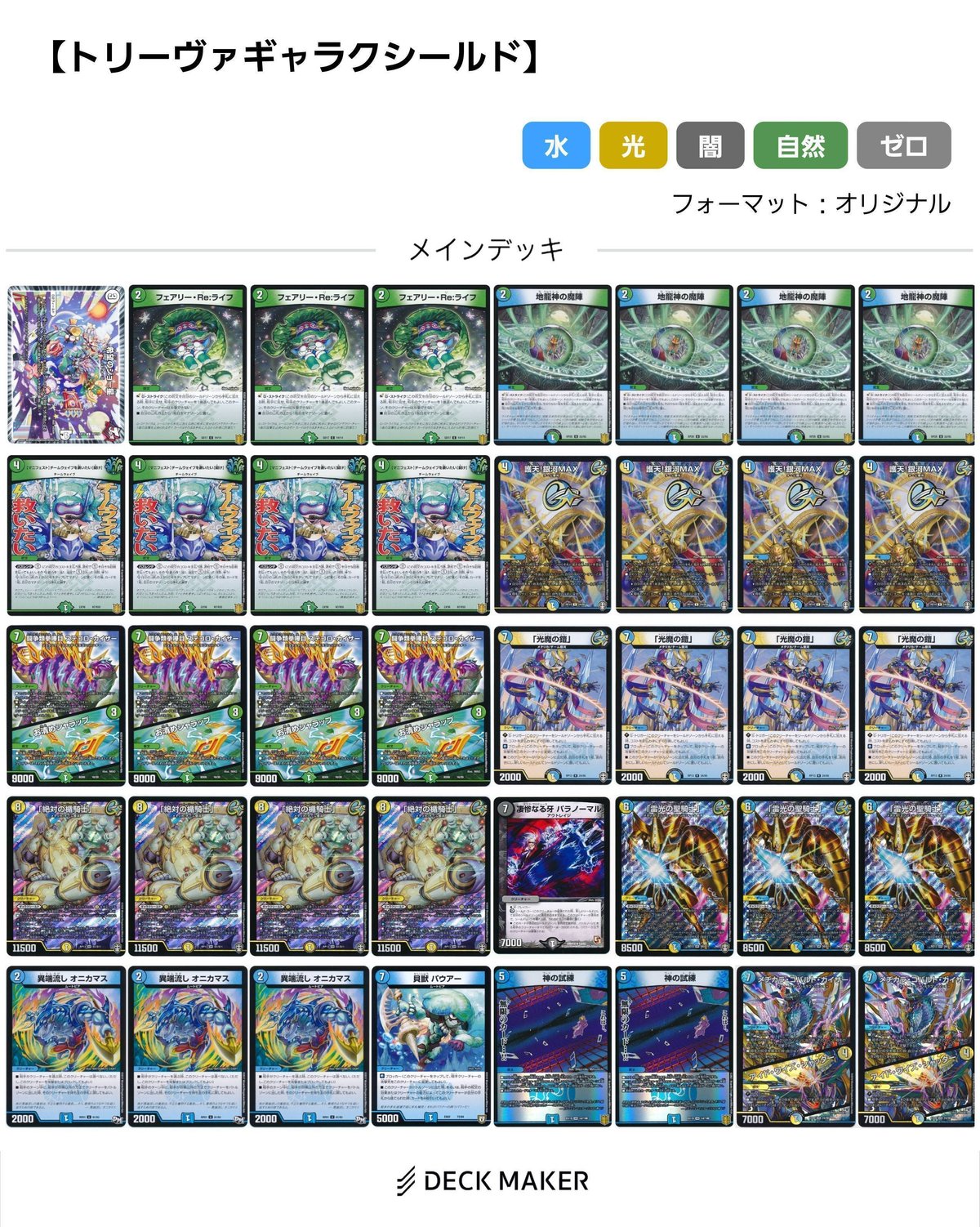

【トリーヴァギャラクシールド】〈オリジナル〉

こんにちわ。ウスラトンカチ(@biribirilevel5)です。

まずは簡単な自己紹介から。

■2019年度DMPランキング

全国:30位

兵庫県:1位

2ブロック:2位

■入賞回数

優勝:21回

準優勝:12回

それ以下:不明

主に関西で、『2ブロック』をメインとして活動していましたが、王来編からはメインを『オリジナル』に変更し活動しています。

また、現在はCSの運営も行っており、自身がCSに出場できる機会は減ってしまいましたが、知人にデッキを託し、入賞してもらうことが楽しみの一つになっています笑

さて、自己紹介はこれくらいにしまして、記事の内容にはいっていきましょう。

※本記事は可読性を向上させるために、カード名をある程度省略して解説を行います。

※デッキの画像は、カーナベル株式会社様のDECK MAKERを使用し、作成させていただいています。

※YouTube等にて動画化される可能性もあります。ご了承ください。

また、購入者はTwitterのDMまでご連絡いただければ個別にご返信させて頂きます。

記事の大まかな内容に関しては、下記の目次を参考にしてください。

参考までに、3/5時点でのCSの累計戦績は20-5です。

㊗️動画化㊗️

けみくろ放送局様に出演し、紹介させていただきました。

その様子はコチラから!

動画内では詳しい解説は行えていないので、気になる方は続きをご覧下さい!

構築とそれに至った背景

つい先日まで【アナカラーゲンム】を使用していました。

コンセプトは単純明快であるにもかかわらず、バリエーションは豊かで、それでいて最終到達点までの再現率が高いことに心惹かれたのもありますが、何よりも重大なのは、デッキ単位で環境的な立ち位置が良いのではないかと考えていました。

特に【赤単】や【墓地退化】、【キラスター】等には、最終到達点である《ゲンム》やそこまでの繋ぎである《セガーレ》や《バイアス》、《ドロキオ》が非常に刺さっており、それらのデッキへの勝率はかなり高く感触は良かったです。

しかしその反面、他に母数の多い【JO退化】や【5c】、その他有象無象のデッキに対する耐性が低めであることは認めざるを得ませんでした。

その結果、幅広いデッキが存在する現環境においては、戦っていくには少し厳しいものがあるなと感じるようになり、別のデッキへの移行を考え始めました。

ここから先は、完成した構築を見た上で話を進めていきます。

【アナカラーゲンム】は《ゲンム》が強すぎた結果、《ゲンム》に強く依存し、それ以外のプランで戦うことが難しくなっていました。

そこで初めに意識したことは、『デッキ全体のカードパワーを上げ特定のカードだけに依存しない』ことです。

そう考えた時に真っ先に思いついたのは《ザーディクリカ》や《デドダム》でした。

これらを使用したデッキで思いつくのは【5c】で、実際かなり理想に近くはありますが、デッキ単位で受け性能が高いとは言えず、割と簡単に攻めデッキ屈するのが気になります。

そこで、先程の条件に『受け性能がしっかりとしていること』を付け加え考えなおしたところ、今回のデッキの軸となっているギャラクシールドにたどりつきました。

ギャラクシールド自体のカードパワーが《ザーディクリカ》や《デドダム》に勝るかと言われれば違いますが、受け性能はズバ抜けて高く、1枚のSTから一気に受けの耐性に入れるため、【赤単】や【JO退化】に対して強く出ることができます。

また、それらより低いとはいえ、それでもカードパワーは高く、有象無象に対しても取りこぼしが少ないのが魅力的です。

ただし、受けデッキ殺しである【5c】や【墓地退化】が非常に厄介なデッキであり、また母数的にもこれに勝たなければお話になりません。

そこで逆に、「この弱点さえ解消出来れば、優位な立ち位置を築けるのではないか?」と考えました。

その結果が今回の構築に反映されています。

受け性能の担保

前述のギャラクシールドギミックに加え、GSによる受け札のかさましやブーストからのギャラクシールド手貼りで盾依存の脱却序・中盤の動きと終盤の動きの方向性の一致

ブーストやリソースを稼ぐために山札を掘る行為がそのまま勝ちに直結する『試練ループ』を採用

ループパーツは汎用性の高いもののみで構成汎用性の高いカードでの構築

デッキと違う方向を向いているカードを極力減らすことで、デッキパワーの底上げ

小回りの利くサーチを多数採用することで、メタカードの採用にも耐えうる

採用カード

《「絶対の楯騎士」》

ギャラクシールド時に2アド、そこから登場までで4アド稼ぐことができますが、手から使用する場合には《聞け》の方がコスト効率が良いため、優先度はそちらに劣ります。

とはいえ、受け展開でリソースを稼ぎつつ切り返しを図れる点は非常に優秀ですし、最速で展開できた場合のリターンは計り知れないため最大枚数採用しています。

また、効果で盾に埋めるカードの基準は以下の通り。基本的な優先度は上のものが上位です。

《パラノーマル》

3000ラインが重要な対面では設置。《楯騎士》

残山札数に問題がなければ設置。《雷光》

手札にキープする必要がなければ設置。STやGSを持つカード

基本的に設置。その他

不要な方を設置。

ループパーツであれば枚数を確認。

《「雷光の聖騎士」》

ST《銀河》や《光魔》から展開し超耐久や《楯騎士》と合わせて切り返し、登場時の除去効果と、このデッキの受け展開の要となるカードです。

《楯騎士》が絡まない場合でも、デッキ単位でリソースを稼ぐカードが多く採用されているおかげで、受けのコストである手札は用意しやすくなっています。

《「光魔の鎧」》

盾から引くカードとしては最も強く、山札から引くカードとしては最も弱い両方の側面を持ち合わせていますが、前者の恩恵が大きすぎることや、《銀河》と合わせてどちらか一枚が盾にあるだけで手札のこれらが有効牌化けるので、欠点を抱えながらも最大枚数採用しています。

VS攻めデッキにおいては、壁として運用するために手札にキープします。

《護天!銀河MAX》

《光魔》と合わせて8枚の受けの起点ですが、こちらはコストが軽いことやモードを選択できる分、能動的に動けるのが特徴です。

2コストブーストカードを採用しているおかげで、3tに《楯騎士》をギャラクシールドとして使用可能なので4tの着地が見えている場合は積極的に狙っていきたいです。

また、盾に埋めるカードとしては、これよりも《光魔》の方が優先度が高いです。

《光魔》を先に埋めて《光魔》で《銀河》を埋めることで、光と水の条件を達成できる、バウンスと埋める効果を両方使用可能となるためです。

《凄惨なる牙 パラノーマル》

《雷光》のおかげで少数の大型クリーチャーによる攻めには強く出ることができますが、小粒を揃えられると手札の消費枚数が大きすぎるため、受けきれなくなってしまいます。

そこで、これを盾に設置することで、前で打点を多く削り取ります。

また、常時-3000は非常に強力で、特定のデッキタイプをコンセプトから否定することが可能です。

主なデッキとしては、以下のものが挙げられますが、いずれも回避ルートを兼ね備えているので、それらはしっかりとケアできるようにしておきましょう。

【墓地退化】

《ゴワルスキー》や《ボルバル8》【赤単】

《罰怒》や《逆悪襲》、《轟轟轟》【ムゲンクライム】

《バイアス》

《希望のジョー星》

《ゼロルピア》や《ウェディングゲート》等、無色カードのサポートカードは採用しておらず、相手の妨害をメインの役割として採用しています。

環境においては、以下に対して有効です。

【墓地退化】

《デスマーチ》や《ゴワルスキー》【5c】

《ドラサイ》や《カツキング》、革命チェンジや侵略【赤単】

各種《ブランド》や《こたつむり》【JO退化】

《キャンベロ》【キラスター】

《キラスター》や《リリアング》

ただし、VS【JO退化】においては、展開することにより《アルモモ》の効果で《銀河》が止められてしまい、《雷光》への依存度がかなり高くなってしまうため、設置する際は後続をケア可能かしっかり判断する必要があります。

《闘争類喧嘩目 ステゴロ・カイザー / お清めシャラップ》

ループパーツという重要な役割をもっていますが、それと同時にブーストやメタカードとしての役割も兼ね備えており、非常に便利な1枚です。

中盤以降は墓地からリソースカードを埋め込み、山札の質を向上させることや《ステゴロ》として使用し、盤面に触れながら後続を回収できたりとやれることがとても多いため最大枚数採用しています。

《地龍神の魔陣》

《お清め》と比較し、直接的なメタカードではありませんが、様々なカードへのアクセスを可能にしており、汎用性に優れているため4枚採用です。

また、必要なカードを手札に加えることも出来ますが、あえてマナに置き、2→4と《聞け》経由で回収することで、テンポを落とさずサーチを行うことが可能です。

《フェアリー・Re:ライフ》

《地龍神》と比べると見劣りしますが、緑の枚数や序盤の動きを厚くするために採用しています。

《地龍神》にも言えることですが、2tでブーストすることにより《聞け》や《銀河》→《楯騎士》等の動きを押し付け気味に行うことが可能です。

従来の【ギャラクシールド】は初動が4tであり、マナも伸ばしづらく、せっかく増えたリソースを活かしきれない展開がとても多かったように感じます。

そこで緑を採用することによりマナを伸ばしやすくし、テンポ負けを減らすことができました。4の動きが強力かつ重要であるこのデッキにおいて、その繋ぎとなる2コストブーストはある程度重要なわけです。

ただし、必須かといわれるとそうではなく、あくまで補助的な立ち位置であるため、後者は採用枚数を3枚に留めています。

また、他の2ブーストでない理由は、1度受けることができればしぶとく粘れることからGSを高く評価しているためです。

《【マニフェスト】チームウェイブを救いたい!【聞け】》

このデッキの主軸となるカードで、リソースの回収効率と精度はあの《ウマキン》をはるかに超える高さです。

《ウマキン》は山上2枚で取捨選択を行っていますが、身体がついてこないデメリット(?)だけでそれがマナすべてを対象で行えてしまいます。

つまり、序盤に引いてしまったキーカードもマナに埋めて逃がしておくことが可能になります。

また、追加コストは1枚/コストで山札を掘ることができ、受け札やメタカード、ループパーツを回収しながら自然と《試練》の条件達成まで近づけるのでコンセプトと非常にマッチしています。もはや、コンセプトそのもの。

《神の試練》

元々は《シャコガイル》の枠でしたが、既存のカードだけでループが成立することが判明したことや道中でも出力高く使えることから差し替えを行いました。

《シャコガイル》の場合、《パウアー》カウンターでリソースを回収しても墓地リセットで山札が回復してしまうので勝ちまでにラグができるのが懸念点でした。その点《試練》であれば、山札が少なくなる≒そのまま勝ちに直結するようになったのも高評価です。

道中で使用した場合でも《お清め》で戻せるため、5マナ余る場合は積極的に使用していきます。

リソースカードの優先順位は回収効率の観点から《聞け》→《試練》→《楯騎士》となっています。

また、回収枚数は2/19時点の構築であれば、最小:2 最大:9 枚です。

《お清め / ステゴロ》が捲れた場合は、被りの少ない「3」を宣言しましょう。

《異端流し オニカマス》

ギャラクシールドという強力な受けのギミックと併用することで、環境デッキに対して大きな制限をかけることができます。

具体的には、以下の対面に有効です。

【墓地退化】

【JO退化】

【キラスター】

併用が必要な理由については、簡単には以下の通りです。

【墓地退化】

《バルカ》と《ゲンム》を同時にケア【JO退化】

《キャンベロ》ロックをもらいつつ3回分の打点をケア

2例挙げましたが、並大抵のデッキではこれらをケアすることがなかなか難しいです。

しかし、ギャラクシールドギミックを採用していると、主に《雷光》を用いることでケアすることが可能なので、単体ではなく併用が必要(併用により効力アップ)すると考えています。

《貝獣 パウアー》

本来であれば、受け・コンボデッキは《ロスソ》によるリソース切れが致命的で、耐え得ることができませんでした。そこでこれを採用することで、《ロスソ》に耐性を持たせることにしました。

当然、既存の手札よりも山上4+1の5枚の方が質は低いのですが、デッキ単位でリソース拡張を行うカードが多いため、リカバリーは比較的容易です。

フィニッシュを《シャコガイル》→《試練》に変更したことで、《ロスソ》の返しに、薄くなった山札を一気に引き切るという芸当も可能になりました。

さらに、ちらほら飛んでくる《ダークネス》やランダムハンデスにも強く出られるほか、素でプレイしても《楯騎士》よりも回収効率が良いので、ブーストから繋ぎ、一気にリソース回復を狙うことも少なくありません。

また、捨てられた時の効果は相手のクリーチャーまたは呪文にしか反応しないため、《雷光》のコストでは効果が使えない点とドロー枚数は0or4で選択できる点を覚えておきましょう。

フィニッシュプラン

対面によっては、打点が揃うだけで勝つ場合やLOを狙う場合もありますが、メインとして見据えているのは、以下に記載する『無限ループ』です。

最終的に、山札・手札・マナ・墓地・ターンを自由に操ることができるようになるので、

「こちらは無限ターンにより、リカバリー可能な打点を半永久的に生成することができますが、返せますか?」

と問いかけ、詰みを証明します。

具体的には、

無限ターン

好きな呪文を好きな回数使えることから、手札・墓地・マナ・デッキへの除去は無効

《お清め》で相手の墓地は0枚

《銀河》や《雷光》で相手の盤面は0枚

《星》によりお互い無色化

の条件下で成立する受けのみ抗うことが可能です。

が、現環境ではほぼ見ることはありません。

以下の各種ループでは、採用枚数の観点から最も登場頻度の高いループを紹介します。

また、《試練》が2枚見えている場合は、8マナで『基本ループ』と《墓地回収ループ》を行うことが可能です。(後日記載します)

基本ループ

10マナ支払うことで、1ターンに1度ずつEXターンを獲得します。

また、墓地回収ループへと派生します。

山札:無し

マナ:10枚

手札:《地龍神》×1、《お清め》×1

墓地:《地龍神》×1、《お清め》×1、《試練》×1

①《お清め》を発動。墓地から《地龍神》×1、《お清め》×1、《試練》×1を山札に戻す。

②《地龍神》を発動。《試練》を手札に加える。

③《試練》を発動。《お清め》を手札に加える。

④初期盤面。

墓地回収ループ

以前の文章ではわかりづらかったため、GIF画像を用いて解説。

以下①~③を繰り返すことで、墓地の任意のカードを手札に加えることが可能です。

山札が4枚の状態で《地龍神》で《試練》を手札に加えられるかどうかが分岐点になっています。

①1枚目の《地龍神》で《試練》を拾えない場合、初期盤面へ戻る。

②1枚目の《地龍神》で《試練》を拾えた場合、墓地の《地龍神》が手札に加わる。

③手札の《地龍神》1枚と墓地の任意のカードを交換する。

無限EXターン獲得ループ

墓地回収ループで回収したカードをマナに埋めていき20マナまでチャージ後、基本ループを1ターンに2回行うことでEXターンを無限に獲得することが可能。

無限呪文使用ループ

『無限EXターン獲得ループ』後、『墓地回収ループ』と併用することで、好きな呪文をターンを跨ぎ好きな回数使用することが可能です。

以下、各呪文についてまとめています。

《お清め》

相手の墓地を操作することが可能です。

合計3枚あれば証明したループに組み込むことができますが、盾落ちにより2枚しか触れない場合でも、山札を引ききったあと、1枚目を相手、2枚目を自分にすることで何度でも使用可能です。

《聞け》

山札が0枚の時に使用することで、任意のカードを回収することが可能です。

マナチャージと併用することで、手札とマナの交換を自由に行うことが可能になります。

《銀河》

相手のクリーチャーを除去します。

簡易ループ

《試練》と《お清め》が2枚ずつある場合、8マナで基本ループと墓地回収ループを証明することが可能です。

山札:無し

マナ:8枚

手札:《試練》×1、《お清め》×1

墓地:《試練》×1、《お清め》×1、任意のカード×1

①《お清め》を発動。墓地から《試練》×1、《お清め》×1、任意のカード×1を山札に戻す。

②《試練》を発動。《試練》×1、《お清め》×1、任意のカード×1を手札に加える。

③初期盤面。

各対面への意識

【墓地退化】

《ゲンム》or《バルカ》+《ギョウ》のセットが揃うことが負け筋なので、以下のキーカードを複数枚組み合わせて、相手の勝ち筋を潰していくことになります。

《お清め》

墓地の《バルカ》を返すことで、雑な退化を防ぎ時間を稼ぐために使用します。とはいえ、

6マナ:《エマジェン》or《デドダム》→《デスマーチ》→《落城》

7マナ:《ジルコン》スタート

これらのルートで《お清め》を使用するタイミングが無いまま退化されてしまうので、単発での効力は意外と低く、過信は禁物です。

あくまで、リソースを伸ばすことやキーカードを展開するまでの時間稼ぎです。《オニカマス》

《バルカ》→《ボルバル8》or《ギョウ》

これらのルートを無効化します。

《ゲンム》はこのカードを無効にして着地しますが、返しの《雷光》で《バルカ》を処理することで、相手のデッキの大半を『ジョーカード』に変換可能です。

突破されるルートとして、《デスマーチ》→《ネイチャー》で《ドリアン》と横の生き物に擬似MF付与で《オニカマス》を踏んでから《バルカ》攻撃があります。

また、《バルカ》経由の《ボルバル8》は無効化できるものの、《バベギ》経由はEXライフが機能してしまうので戻せない点に注意が必要です。(2枚目を設置すれば回避可能です。)《星》

墓地退化というギミックを崩壊させることが可能ですが、その反面《デドダム》や《ボルバル8》を自由にプレイされてしまうので、注意が必要です。

また、7マナ時の《落城》→《デスマーチ》→《落城》や8マナ時の《落城》→《ネイチャー》で突破されてしまいます。《パラノーマル》

退化を《ゴワルスキー》要求にしたり、横展開を防ぐために使います。

メタカードの中では最も効果的なカードで、《ゴワルスキー》着地からの退化や《ボルバル8》の突撃、《ギョウ》の素出し等くらいしかできなくなり、強力な制限を課せられます。最優先で掘りにいきましょう。

上記で記載している通り、どれも単体では抜け道があるため、複数組み合わせることで要求値を高く引き上げることが重要です。

また、《バルカ》や《ゲンム》を倒すために、出現ターン前には必ず《雷光》を握っておきましょう。

《ギョウ》が正規のコストで出てくる分には、《銀河》や《楯騎士》でのLOプランで処理を狙えます。

【赤単】

受けることだけを意識する対面で、耐え凌ぐまでは《パラノーマル》を含むギャラクシールド関係のカードは、どうしようも無いケースにならない限り、マナに埋めないようにしましょう。

ここでいうどうしようも無いケースというのは主に、手札がそれ一色になっている場合や後手かつ《楯騎士》もしくは《雷光》が重複していて、2tにブーストが打てる場合を指します。

具体的な勝ち筋は、以下の通りです。

《銀河》もしくは《光魔》をSTで使用し、ギャラクシールド関係のカードで相手の打点を吸収する

GSで耐え、手札から《銀河》や《雷光》で相手の打点を吸収する

最終的には、壁を作り続け相手がリソース切れしたところを打点で殴るだけなので、ループを行う必要はありません。

【JO退化】

【赤単】とは異なり搦め手を使って攻めてくるので、考えることが多少増えますが、基本的には【赤単】と同様で、盾からの《銀河》や《光魔》、GS、手札から《銀河》や《雷光》を狙うことになります。

《オニカマス》1枚で、《キャンベロ》を添えた攻撃以外は無効化することができ、2枚で《JO》を含め全てバウンスし無効化できます。

実際には《ボルメテモモ》がいますが、採用率は限りなく低いため無視できるレベルだと考えています。

《オニカマス》と《キャンベロ》が絡むパターンの処理は以下の通りです。

《JO》→《キャンベロ》→?モモ

?モモをバウンスすることで、《JO》の1回分と《キャンベロ》の枚数分しか攻撃できません。(2回↑攻撃)《JO》→?モモ→《キャンベロ》

バウンスはせず、《JO》と?モモの2回分と《キャンベロ》の枚数分しか攻撃できません。(3回↑攻撃)

また、《星》を貼ることで《キャンベロ》の侵略を無効化することができますが、他の進化には意味が無いことと《アルモモ》で《銀河》が使えなくなってしまうので、《オニカマス》設置前に貼るのはあまりよろしくないです。

具体的な勝ち筋は、以下の通りです。

《JO》着地前の《オニカマス》設置

《JO》着地後の《銀河》や《光魔》のSTもしくはGS

《楯騎士》複数体の着地

《モモキングダム》の効果解決によるLO

【5c】

(どのデッキでもそうですが)《ロスソ》をまともに食らうと致命傷になるので、《パウアー》を抱えてケアできるようにしておきましょう。

4ドロー後の手札の方が捨てられる前より質が落ちるのは当然ですが、デッキ単位でリソース回復カードが多いため復帰は容易です。

1回の《パウアー》で都合良く《試練》を引きそのままEXターンを獲得出来れば良いですが、基本的には《お清め》でデッキの質を高めながら2,3回に分けて引き切るのが良いです。

そのため、《お清め》で山札に戻す対象はリソース回復カードである《聞け》や《試練》、《お清め》、《パウアー 》、サーチカードである《地龍神》です。《楯騎士》は他カードと比較しリソース回復効率が悪いため、《聞け》のバズレンダを複数回使うためのかさましの目的以外で返すことは少ないです。

また、《星》がかなり有効な対面で、《ドラサイ》や《カツキング》、各種革命チェンジや侵略を無効化することができ、相手の制圧力を著しく低下させることでリソースを稼ぎやすくなるので積極的に設置したいです。

具体的な勝ち筋は、以下の通りです。

《星》を設置し、行動の制限

《ロスソ》に対して《パウアー》を当てる

《DDZXX》や《ラフルル》で沈まないようにギャラクシールドでの耐久

【アナカラーゲンム】

攻守をすべて《ゲンム》に依存しているため、序盤は中盤以降のためにリソースを伸ばすことを意識し、最初の《ゲンム》に《雷光》を当てて、崩しと受けを同時に成立させることが大切です。コンセプト上《雷光》を剥がすことが難しいため、一度場に出すだけで、かなり詰められにくくなります。

相手のリソースが伸びてくると《ゲンム》の着地と同時に盾を積める動きが可能になるのでなるべく早く山札を掘り、《光魔》もしくは《楯騎士》→《パラノーマル》を狙いましょう。

《パラノーマル》をプレイすると基本的なカードはほぼ全て吹き飛びますが、《バイアス》や《ゲンム》下の《セガーレ》は打点として残るので、注意が必要です。

具体的な勝ち筋は、以下の通りです。

最速《パラノーマル》の設置

《雷光》下での《パラノーマル》の設置

【キラスター】

主流の《再誕》型には《星》や《オニカマス》に対する解答が採用されていない(枚数が少ない)ことから1度展開できれば、最低でも7tの《可憐》+《シャッフ》まではかなりの猶予が貰えるので、積極的に《星》や《オニカマス》を拾うこととリソースを伸ばしておくことを意識しましょう。

具体的な勝ち筋は、以下の通りです。

《キラスター》着地前の《オニカマス》の設置

《キラスター》着地前の《星》の設置

公開後追記

3/5追記

【5c】の母数の低下や、《ダークネス》使用者がこちらに撃たなくなってきたことにより、《パウアー》を《メヂカラ》に変更しています。

主な採用理由は以下の通りです。

各種デッキへの蓋

【墓地退化】

《バルカ》や《ボルバル8》の突破を無効化【キラスター】

《キラスター》の展開や《シャッフ》ロックの弱体化【赤単】、【JO】

コンセプト否定【5c】

《カツキング》や《DDZXX》の即時攻撃

呪文の牽制およびリソース稼ぎ

受け札

似た役割として《エモーショナル》を検討していましたが、ロック性能はコチラの方が上であると判断しました。《エモーショナル》はブロッカーを持っていることもそうですが、何より『単色』である強みが大きいので、多色を嫌う人はそちらをお勧めします。

使用感自体はかなり良かったため、引き続き採用する可能性は高めです。

4/9追記

この日に行われた、KemiXA Battle Partyにて使用した構築です。

前回からの変更点としては、《パウアー》が《Iチョイス》となっており、絶対踏ませたかった8枠(《銀河》と《光魔》)を9枠にすることで、それらが有効であった対面に対してさらに勝率を引き上げることを期待しています。

また、下面がST持ちである《メヂカラ》を《Iチョイス》で踏み倒せるのも一部対面・状況においては非常に強力です。

以上で、今回の記事は終了になります。

ご購入いただきありがとうございました。

良いと思われた方は、スキを押していただけると幸いです。励みになります。

辛口のコメントも次回以降の改善点とさせていただきますので、なにかありましたら。。。

また、改めてのご案内にはなりますが、この記事に関しまして、何か不明点等ありましたら購入証明と共に、TwitterのDMまでご連絡ください。

追記してほしい内容があれば、検討いたしますので、そちらもお待ちしております。

皆様の入賞報告、お待ちしています!

それでは、次回の記事もどうぞよしなに~。