都立東久留米総合vs東海大高輪台 マッチレビュー

今回は第98回全国高校サッカー選手権大会東京都Bブロック決勝の試合を分析していきたいと思います。

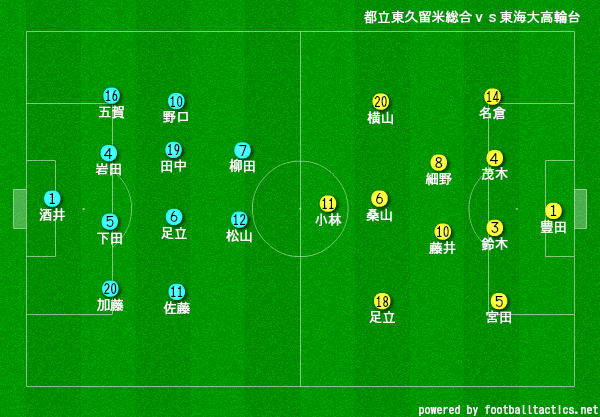

1.スタメン

都立東久留米総合は予選3試合で無失点の鉄壁の守備を誇る

東海大高輪台は監督がカメレオンサッカーと称する流動的なサッカーが武器

2.試合情報

得点

1-0(後半43分・4岩田)

交代

都立東久留米総合 東海大高輪台

後半36分 IN8山中↔OUT12松山 HT IN7苗加↔OUT18足立

後半39分 IN18肥沼↔OUT20加藤 後半27分 IN9塚原↔OUT8細野

後半34分 IN12植山↔OUT11小林

3.カメレオンサッカーの欠点

東海大高輪台のカメレオンサッカーはポジションチェンジを頻繁に繰り返す魅力的なサッカーだが守備の面で大きな欠点があった

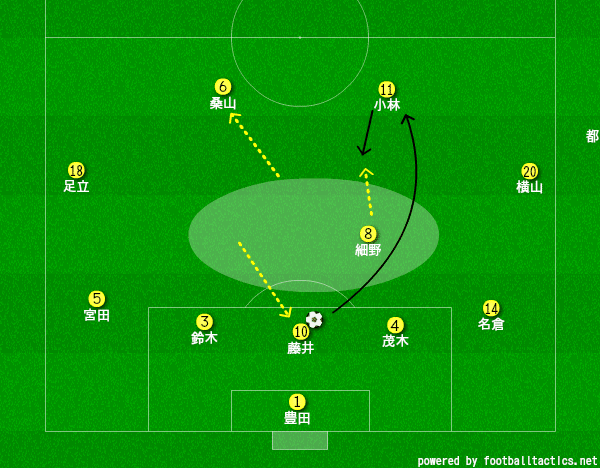

序盤で見せたロングボールでの試合コントロールの欠点

ビルドアップ時にDMFが一枚下りてきて2トップ気味の前線にロングボールを蹴りこみ、セカンドボールをDMFのもう一枚が回収するという攻撃パターン

しかし上図のようにセカンドボールを奪取された際にバイタルエリアが大きく空いており、そこを起点にカウンターをくらうシーンが目立っていた。

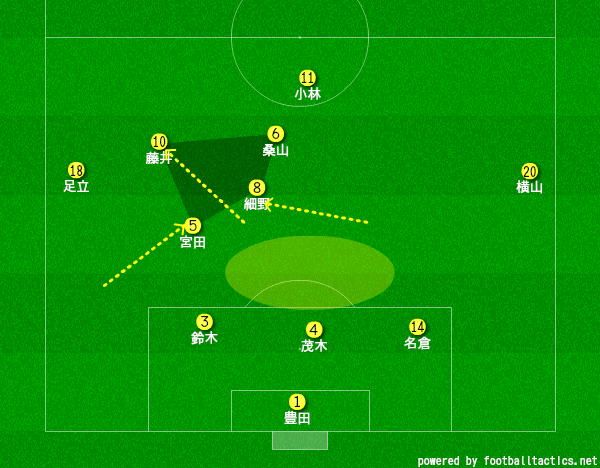

SBとDMFとOMFの4枚が関わる分厚い攻撃の欠点

次第に試合が落ち着いてくるとDMFが自由に動き回り、さらにSBもポゼッションに関わってきて良い距離感を保ちつつ分厚い攻撃を見せ始める。

左サイドよりでポゼッションを行い、相手が寄ってきたら右サイドにいる俊足の20横山に広大なスペースで勝負させる。

こちらの場合でもバイタルエリアに広大なスペースが生じてしまい、結局カウンターの起点を作られてしまっていた。

4.自由と制約

東海大高輪台のサッカーは攻撃面では魅力的であったが、上記で見てきたように守備面では大きな課題があった。

ピッチ上で選手達が自由にポジションチェンジを繰り返すことでリスク管理が曖昧になり、結果的にバイタルエリアにカウンターの起点を作られてしまっていた。

サッカーに限った話ではないが、自由に行動する際には必ず自ら制約を作る必要がある。どんなに自由に行動しているように見える人でも何かしらの制約は受けている。校則のように他者に菅理されて制約を与えらるか、自ら制約を作りその中で自由に行動するかの2択なのである。

少し話は逸れてしまったが、東海大高輪台の自由に攻撃するサッカーにおいて守備のリスクマネジメントという制約がしっかり作られていないのが敗因ではないかと思う。

5.総括

高校サッカーはJリーグほど組織化されたサッカーではなく分析するのが難しい。

やはり上手い選手が寄せ集められただけの烏合の衆という印象が抜けないので、中学サッカーを指導する身としては今後どうやって自チームで組織化を進めていくかという良い教訓にしていきたいと思う。