【逆転層予測】2023年11月21日のコンディション

グランボレが定休日であった 2023年11月21日(火)、普段、皆でホームエリアを飛ぶことがなかなかできないスタッフ有志で、スタッフトレーニングと称して飛ぶ企画をしていました。

備忘録として、逆転層の観点でこの日を振り返ってみたいと思います。

おそらく一般のフライヤーさんは、会員さんもビジターフライヤーの方も誰一人興味ないのだろうと思いますが、本備忘録はこちらの(2)コンディション予測の目的に記載した趣旨で逆転層の予測を極めたいが為の私的ログです。

1.事前の予測

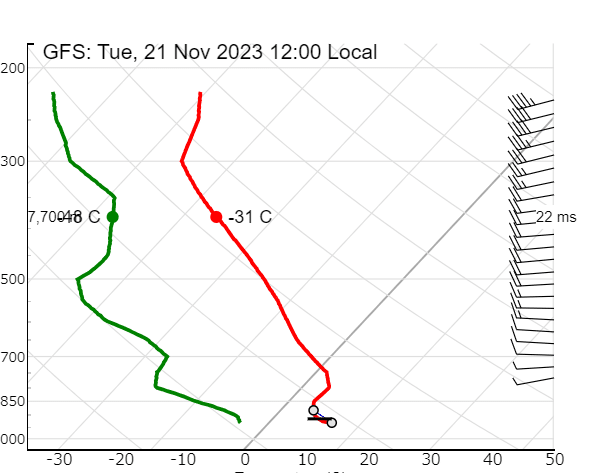

前日から、雲底予報は高いものの Skew-T やソアリングフォーキャストのサービスでは 835hPa ~ 885hPa あたりがバリバリの逆転層予測。難しい物理の計算を抜きにして、標準大気圧換算でザックリ 1,500m が 850hPa なので、おおよそ 1,100m あたりから上が逆転層ということになります。

グランボレのテイクオフゾーン(TOZ)は標高約940m地点、山頂が 1,122.5m の里山環境なので、終日逆転層のなかで穏やかなコンディションになるか、突き抜けるサーマルがポツポツとあって穏やかにやや楽しめるかという感覚で、まあ、渋いコンディションの練習と逆転層の観察に良いよねというマインドでスタッフトレーニングに臨みました。

2. 当日のグランボレの計測データと観天望気

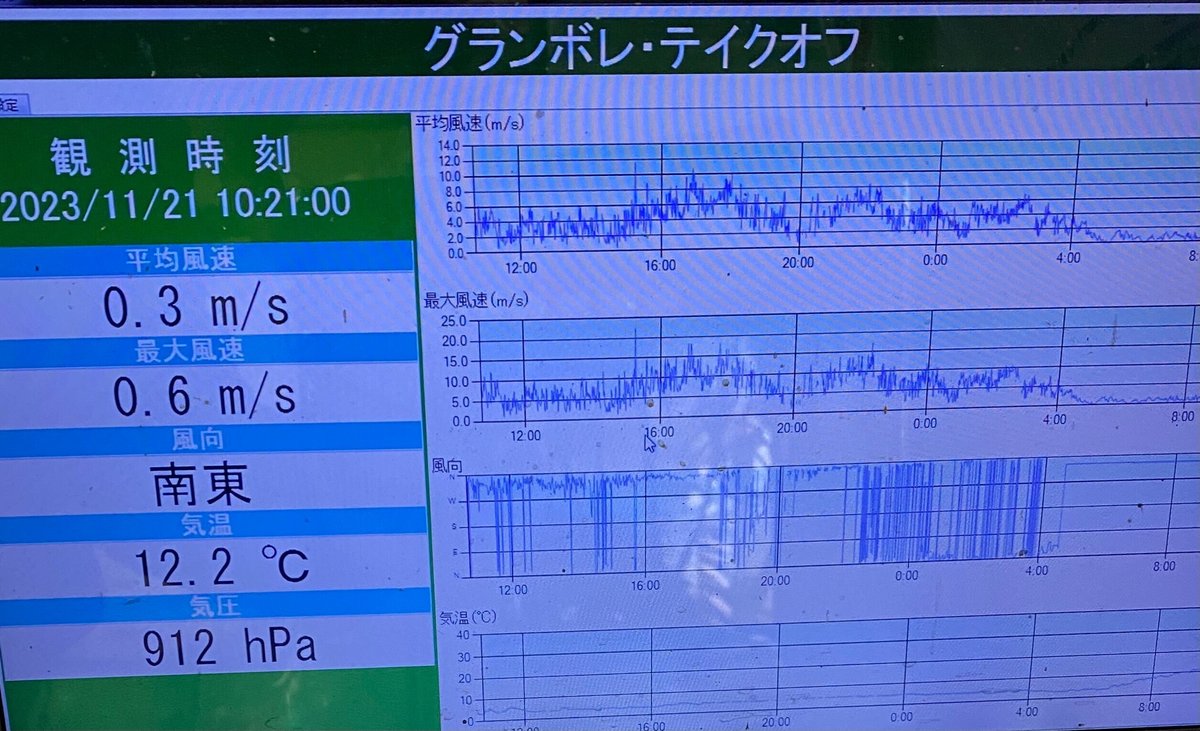

当日、やや遅い時間にメインランディングゾーン(MLZ)前のクラブハウス集合で、TOZ と MLZ の気象計測系で気温を確認すると、案の定、高度が高い TOZ の気温の方が高い。ダメだこりゃ… 集中力をきらさず、トレーニングを継続しました。

TOZ 標高約 940mで 12.2℃。MLZ との標高差が約 450m。乾燥断熱減率 1℃/100m で考えると、地上気温が 16.7℃ 以上にならないと、TOZ まで上がる上昇気流すら発生しない理屈になります。本日の天気予報の最高気温は16.5℃。やっぱダメだこりゃ…

トレーニングへの集中力を維持しつつ、クラブハウス脇のフライヤーズテラスでややマッタリします。10:20 でMLZ の気温が 8.9℃、まだまだですなぁ。で、11:00 前頃にようやく TOZ。

TOZ からの写真を撮影し忘れてしまいましたが、到着をするとやはり暖かく、沼田盆地方面は目視で逆転層とわかる靄。南西の中之条方面は更に濃くみえました。全然ダメだこりゃ…

集中力を切らさず、1st サーマルの発生の観察を続けました。

ということで、この日のスタッフトレーニングは、BGD Linx 2 の小林校長が丁寧なフライトで低い高度を 2時間ほど粘り、Ozone Photon の古賀さんが 1,100m で三峰離脱から対岸のヒョウタン上に到達する驚愕のグライドをしたりと、XCはもちろん無理だし、タスクを組めるほどのサーマルトップにもなりませんでしたが、この日の三峰山のコンディションを存分に楽しむことができました。Max Alt. 1,150m(Gain 200m)くらいですかね?

ワタシ?

さわやかに飛び、ココロから楽しめましたましたとだけ書いておきます。

やや話が逸れましたが、ということで、観天望気上も確実に逆転層があり、実際に飛んでみた結果として、事前の Skew-T やソアリングフォーキャストの予測に近い高度に逆転層が形成されていました。

3.逆転層に関する考察

グランボレで飛ぶにあたり、安全上も楽しむためにも精度を高く予測したい主な気象条件が季節ごとにあります。春は強風、夏は雲底高度と積乱雲、秋はこの逆転層です。

ということで、改めてこの日の逆転層について、考えてみたいと思います。

(1) 館野のエマグラム

まず、実測データから。

あくまでも、グランボレから南東方向に 100km 以上離れた、気象庁の館野観測点でのラジオゾンデの計測結果になりますが、当日の計測値としては下記のエマグラムとなります。

朝 9時の時点で、900hPa - 950hPa が逆転層となっています。21時時点の時点でも、やや形を変えながらこの層に逆転層が残っており、終日この高度に逆転層が形成れていたことがうかがえます。

またまた難しい物理計算抜きで、900hPa はおおよそ 1,000mということになります。館野の計測データでも、事前の Skew-T やソアリングフォーキャストの予測に近い高度に逆転層が形成されていたと言えます。

(2) 沈降性逆転層なのか、寒気移流による前線性逆転層なのか?

気象予報士の資格試験の参考書等に記載さている情報から自分の知りたい事だけをつまみ食い的に読んでいると、気象予報士の試験ではエマグラムから逆転層の種類を回答する問題が出ることがあるらしく、その解説にはそれぞれの逆転層について、下記の特性があり、これをエマグラムから読み取り判別することが記載されています。

[1] 接地逆転層

-. 風のない晴天の夜の放射冷却により発生

-. 上層の暖気がそのまま残留するため

-. 地表から逆転層が形成される

-. 逆転層の層の厚みは薄い

-. 盆地のように窪んだ地形で発生しやすい

[2] 沈降性逆転層

-. 高気圧付近で発生

-. 地表面は乱流があるので形成されにくく、1000m以上に形成される

-. 逆転層の上側は乾燥

-. 逆転層より下側は湿潤

[3-1] 温暖前線を伴う前線性逆転層

-. 温暖前線の前面で発生

-. 温暖前線の北側に位置

-. 逆転層の上端よりも上で湿数が小さく湿潤

-. 暖気移流を伴うため、風向のシアーは上に向かって時計回り(順転)

[3-2] 寒冷前線を伴う前線性逆転層

-. 寒冷前線の後面で発生

-. 乾燥空気が流入するため、温暖前線による逆転層とは異なり沈降性逆転層に似た形状

-. 逆転層の上端より上で湿数は大きく乾燥、下で湿数は小さく湿潤である

-. 寒気移流を伴うので、風向のシアーは上に向かって反時計周り(逆転)

館野のエマグラムでは、900hPa 付近からの逆転層であり、今回の逆転層が接地性逆転層の特性とは一致しなことが読み取れます。

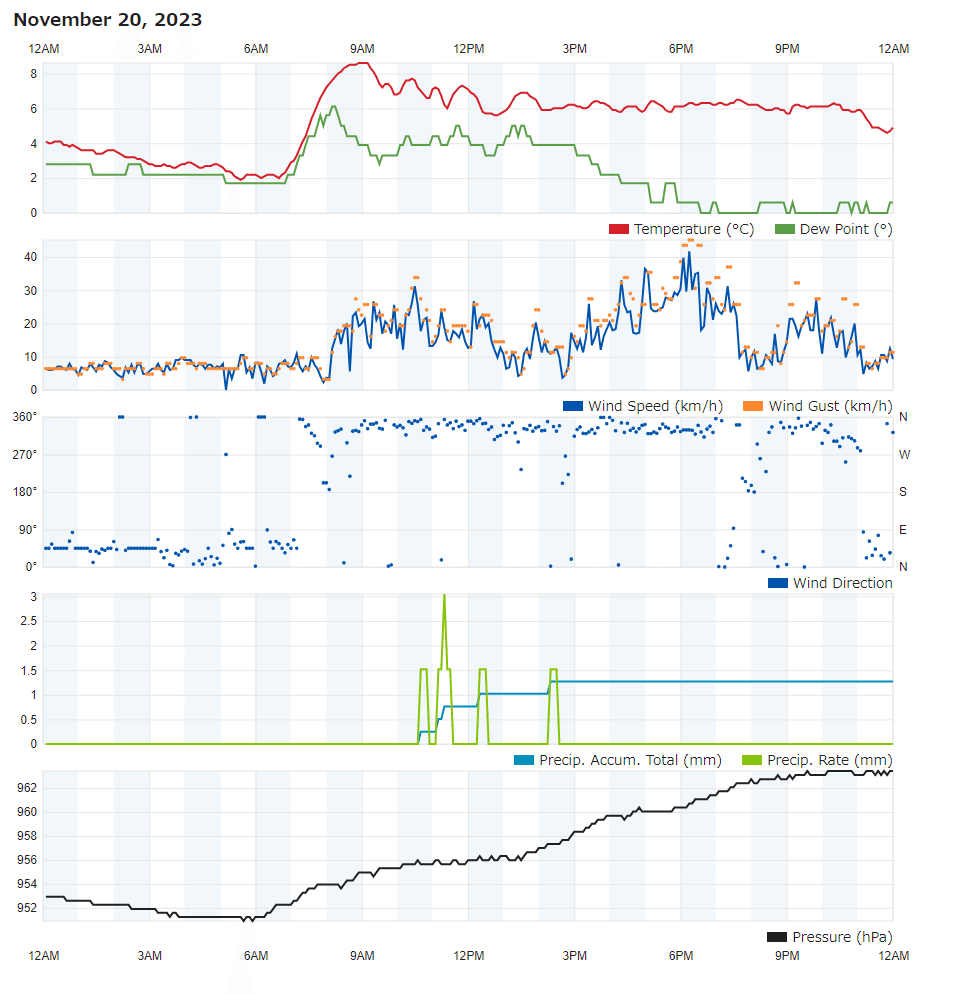

グランボレ周辺では、前日の 2023年11月20日は朝から小雨が降っており夕方に前線が通過しました。下記の通り、雨は 3PM(15時)前にはやみましたが、前線通過後の 12AM(深夜24時)でも 12km/h 以上の風速があり、接地性逆転層が形成される気象条件ではありません。(夜は沼田におり、風音から「風がつよい」と思っていました。)

グランボレの TOZ 前に広がる沼田市は盆地であるため、地形特性上、接地逆転層が発生することがあります。接地逆転層の発生は何度も経験していますが、今回は館野同様に接地逆転層ではないと判断できます。

次に沈降性逆転層なのか前線性逆転層なのかを判別したいのですが、これが難しいのです…毎度、気象予報士の資格試験の参考書等に例題として記載さているような、よくみりゃわかる的な特徴があるエマグラムではないのです。

まず、館野のエマグラムは下記に見えます。

逆転層の下端で湿潤

逆転層の下端より上は乾燥

強いて言うと、逆転層の下端より下が比較的湿潤(が、参考書等にあるような露点温度と各高度の気温が一致するようなわかりやすいエマグラムではない…)

風向は、地表面が反時計回りの寒気流入にみえ、逆転層付近の高度は時計回りの暖気流入にみえる

沈降性逆転層の特性と一致するようにも、前線性逆転層の特性と一致するようにも、寒気流入の特性に一致するようにも、暖気流入の特性に一致するようにも見えます…

が、今回の逆転層は、寒気移流による前線性逆転層が形成されたのだと理解します。

まず、暖気流入による前線性逆転層については、逆転層の上端よりも上で湿数が小さく湿潤という条件を満たしません。

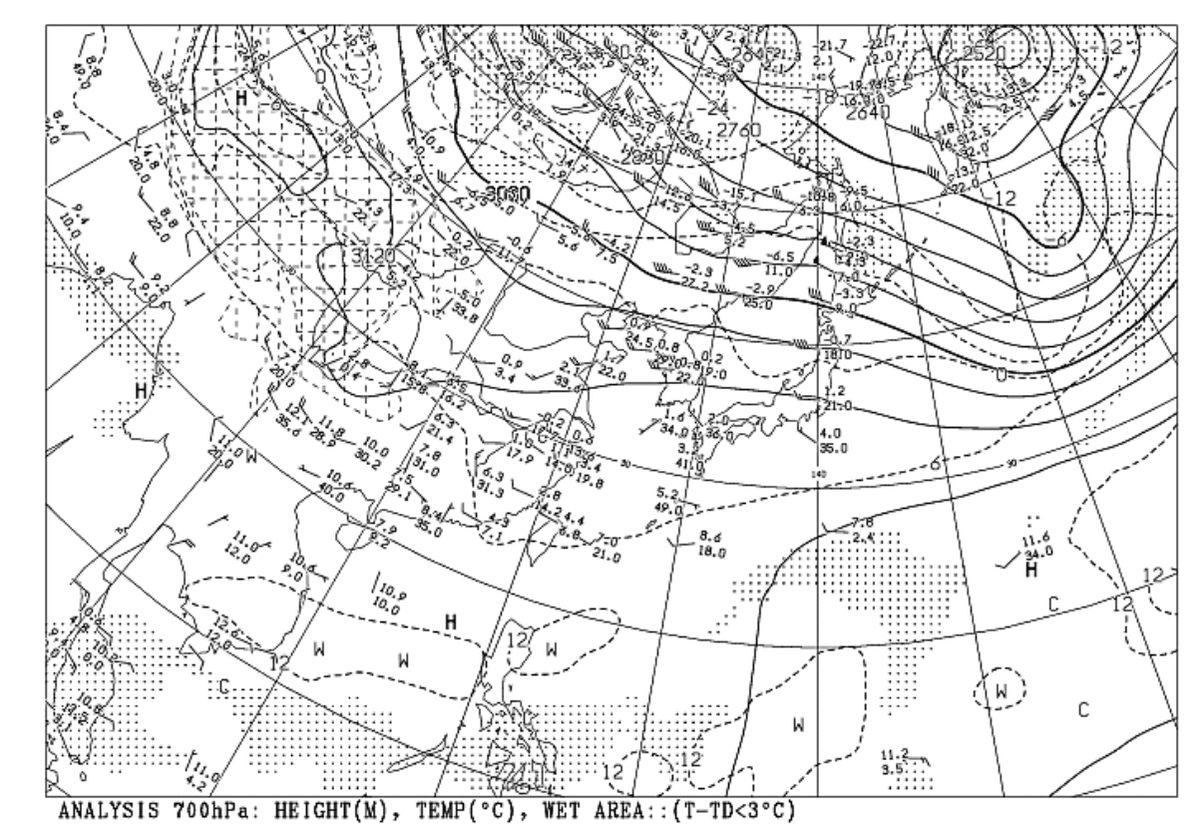

エマグラムだけでなく、当日の実況高層天気図をみても、群馬北部上空で逆転層の上端よりも上と判断できる 850hPa 以上が湿潤であることは読み取ることができません。

次に、沈降性逆転層について。

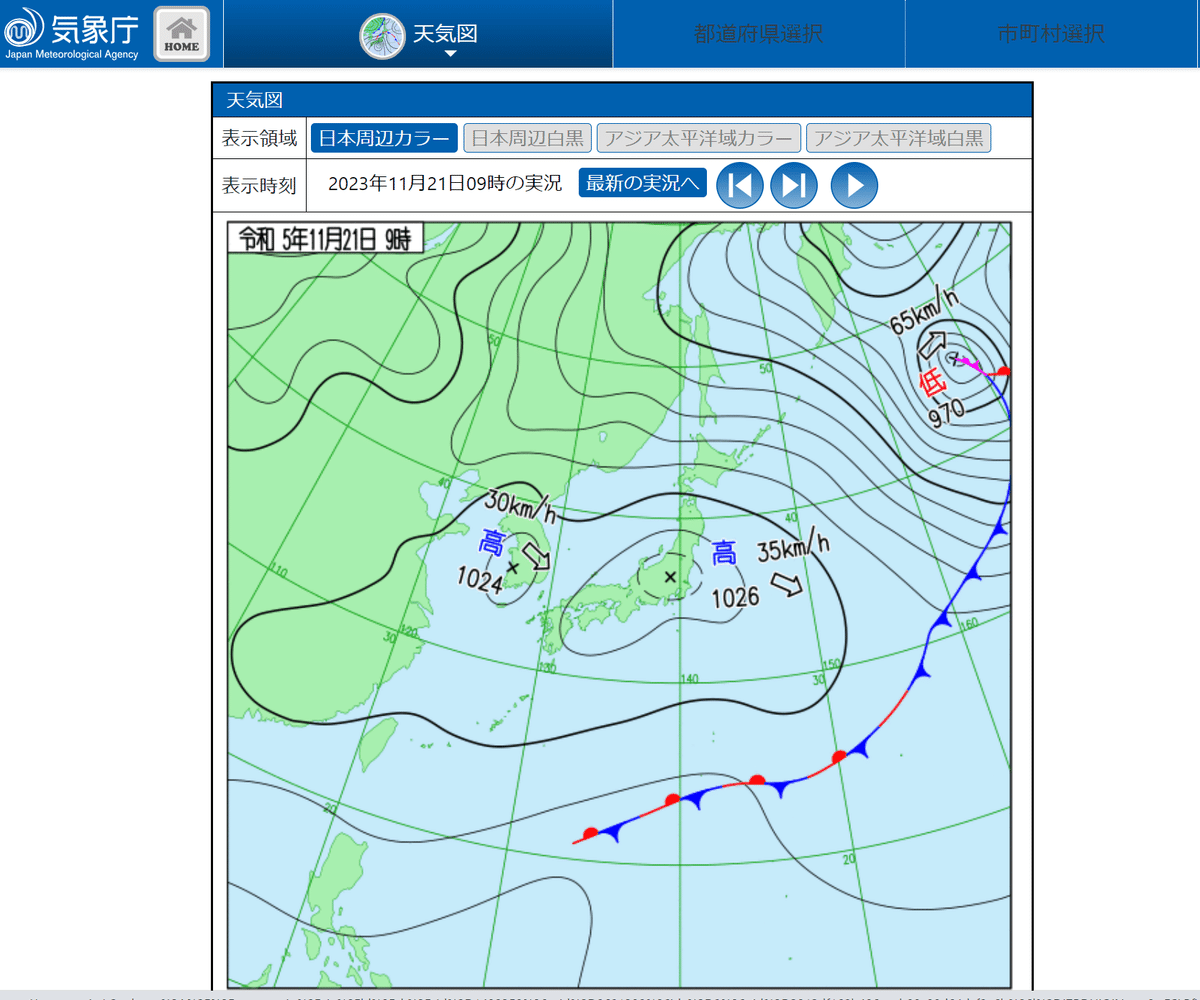

確かに、当日の地上天気図では移動性高気圧どっぷりです。

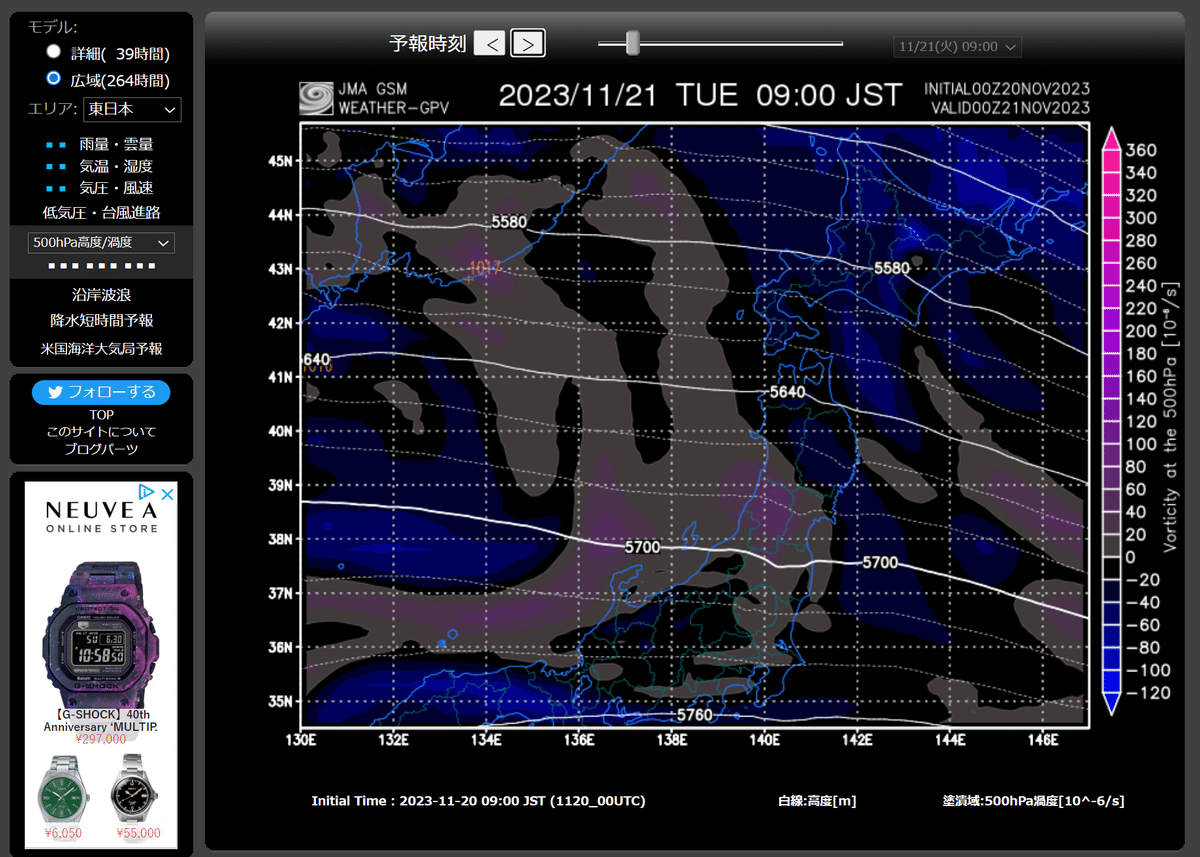

が、気象庁の数値予測が元となっている GPV の予想高層天気図では、群馬北部の500hPa 過度は 0 ~ -20 程度の負の過度(高気圧とはいえ、極めて弱い高気圧)。

同 700hPa 鉛直P速は、負の hPa/h に見える。(つまり低気圧)

「上空がこの気圧配置で、沈降性逆転層って発生するのか?」という感覚です。

ということで、館野のエマグラムを、その特性からみて、また、消去法的に考えて寒気流入による前線性逆転層と判断し、グランボレでも同様の逆転層が形成されていたのだろうと咀嚼しています。

4. この逆転層は予想できるのか?

ソアリングフォーキャストや Skew-T で逆転層予測がされるのだから、逆転層をを予想したいならそれを見れば良かろうというご意見はあろうかとおもいますが、使っている方はわかる通り、逆転層にせよサーマルトップにせよ「絶対高度を知りたい」という観点だとソアリングフォーキャストなんて大してアテになりません。予測モデルを違わず数値予測自体がそうですが、全体的に大外しもままあります。

なので、何故この逆転層予測をしているのかを咀嚼したうえで、現地の情報から独自の解釈をもっておきたいのです。(ソアリングフォーキャスト云々でなく気象予報自体がそういうもので、そもそも予想モデルによっても大きく予想がブレるので、大局のトレンドをふまえて観天望気で予報とのずれを咀嚼して解釈していくことが重要)

ですが、館野のエマグラムを見る限り、逆転層の形成は 850hPa より低い高度に形成されています。なので、850hPa が最下の高度となる高層天気図でこの種の逆転層を予測することは難しいのではないかと感じます。

前線分析ができないので前線性逆転層の予測ができないという私のスキルの問題もありますが、今回、改めて事後に AUPQ78 や AUPQ35 等の実況高層天気図で館野の計測データと温度線をみていても、逆転層と判断できる数値は見当たりません。

今のところの私のレベルとしては上記の通りですが、今回気になったポイントは下記の二点です。

前日に見ていた数値予想高層天気図で、850hPa で長野より西側に暖気の中心マークがあることがやや気になった

前日の象の専門家向け資料集気象の専門家向け資料集では、日本海側は下層寒気が入ることが予測されており、この影響に注目していた

850hPa の暖気はさておき、下層寒気はこの種の前線性逆転層を発生させる要因として注目しておいてよいような気がします。

一般の天気予報で聞く寒気は、上空 5,000m 以上の高度に流入する寒気を話題にしていることが多いですが、下層寒気は 2,000m以下の高度に流入する寒気です。

今回の下層寒気は、高度的に「日本の脊梁山脈でありグランボレの北側にある谷川山系でブロックされる?」とも思っていましたが、下層暖湿気にせよ、下層寒気にせよ、下層の大気流入にロクなものはございません…

という気がしています。

最後に、GPV の 850hPa 相当温位の当日予想を張っておきます。相当温位をみても、わからなかったなぁ。。。が、相当温位の数値予測をみておくと、ギチギチの逆転層なのか、少しは突き抜けるサーマルを楽しめるのかは、ある程度判断できるような気がしています。(もう少し検証が必要)

本件、詳しい方がいらっしゃれば、教えを請いたい。

ソアリングフォーキャストや Skew-T は、GFS なり ICON モデルでメッシュ化した各地点・各高度の数値予測データをもっているので、それでエマグラム的に計算をしてしまえば「前線性逆転層」ということでなく逆転層としては予測表示はできてしまうんですよね、たぶん。

となると、大局でのトレンドを解釈したうえで局地的な逆転層の予測するには、大元の気象モデルでどのようなロジックで予測したのかの咀嚼が必要で、物理と力学の世界なのか、その手前の気象予報士的な知識があれば予測できるものなのか…