コロナ対策トレーニング考案会

指導者交流サロンでは6/11にコロナ対策トレーニング考案会を行いました。対策しながらトレーニングを行うことには指導者には求められてきています。そこで様々なことを考えながら具体的にトレーニングの例を出してそれぞれの練習に生かしてもらおうとこの考案会を行うことにしました。

コロナ対策というのは全てのコーチにとって初めてです。いつもトレーニング構築会はサロン内だけで行っているのですが、今回は誰もがコロナ初心者ということで少しでも多くの指導者に届けばいいな、少しでも考えるきっかけになればいいなということでnoteで発信していくことになりました。地域によってすでに1ヶ月近く練習を行っているところもあり、少しずつ経験値も溜まっています。またドイツでコーチをしている人も集まりドイツでの考え方を聞く機会になりました。

ZOOMで行った考案会なので文字上で伝わりづらい部分もあるかとは思いますがまとめていきたいと思います。

コロナ対策で気を付けること

まず「コロナ対策」と言っていますが、コロナ対策とは何かを整理しました。気を付けることはなにかをみんなで出しました。

コロナ対策を噛み砕いて考えていくと①コロナへの配慮と②負荷調整が考えられます。しかし、この2つをケアしていくと「練習をしない」というのが最適だということになります。したがってそれに加えて③サッカーをする理由が必要になってきます。健康の側面、仕事の側面。様々な理由がそれぞれ考えられますが、これも考慮していかないといけないなと思い、このように分けていきました。

そこから具体的に気をつけることを羅列しました。これだけ出ました。

もちろん絶対の正解はないと思います。複数のコーチが考えたことを羅列しているので全てを網羅するのは難しいと思います。

これらの条件をできるだけ考慮しながら実際に練習を考えてみました。

アップ

①【反応ゲーム】

四角形に4色のコーンを置いて、

言われた色のコーンを回って戻ってくる(コーンを倒してジャンプさせる)ドリブルで戻ってきてもいい。

このチームはフットサルコート1面で8人までと人数制限をつけている。負荷を調整するにはコーン間の距離を調整する

②【怪我防止トレーニング】

フットサルのブラジル代表フィジカルコーチ の話からヒントを得た。ラダーマーカー間の移動対面パス(手を使わずに)2人で2つのボール足裏のトラップ、右ツータッチ、左ツータッチ、ダイレクトボールをぶつけないように、相手の様子を見て怪我防止用にラダーやマーカーの間を抜けていく。グループ分けで密を避けている

《負荷コントロール》

○ラダーをやる量と本数を増やしていない。

○シャトラルランのように音に乗せてやればスピードは自然にコントロールできる。スローテンポの音楽でもオッケー(民謡を流す。エミネムは×)

○動きを複雑にする。できない動きならゆっくりにはなる

③【カラーラダー】マーカーの色によって両足つく。負荷は上がらないけど難しさは上がる。足は右右左、手はグーパーなど。頭に負荷をかける。強度は上がらずにコーディネーション能力が上がる。バリエーションは無限にある。手は右左右左 手は上右下など。空っぽのマスは両足。青色は片足。赤色は足を開く。足と手で違うことをやるだけで難易度が上がる

④【対面パス】

楽しむときに勝負系を入れる。何秒以内に何本パスできるかで勝負。手で触れないのは痛い。工夫次第で方向はいっぱいある。ボールを蹴りたい欲求は満たされる。

ミニコーン倒し。そのコーンまでは前に出ていい。コーンを置いてダイレクトでしか蹴り返さない

結構盛り上がる。技術のない子ども同士だととんでもないところまで飛んでいくので負荷が上がってしまう。距離を離すと思いっきり蹴りたがる。

*コーンを直すときに手で直すかは考慮すべき

⑤【対面でミラーリングで同じ動きをして片方リアクション】

いろいろな動きを行い、最後走る→どれだけ早くリアクションできるか。近寄りそうなのでマーカーで場所を指定する

トレーニング1、2(少しサッカーよりな練習)

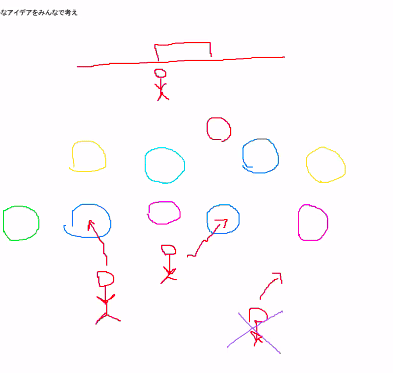

①【ロンド】

○チームと△チームが攻撃で×がディフェンス。○と△が1つずつボール持ち対面にパスを出せたら1点。何本パスを出せるか。小学生では10m×10mぐらい

子どもは楽しそうだったし、ディフェンスのエリアを指定すれば密にならない。ディフェンスの連携も出ていた。

《負荷コントロール》

負荷をあげるなら距離を長くする。ボールを持って3秒以内とかにすれば認知の負荷もコントロールできる。パスを出したら別の辺に移動など。

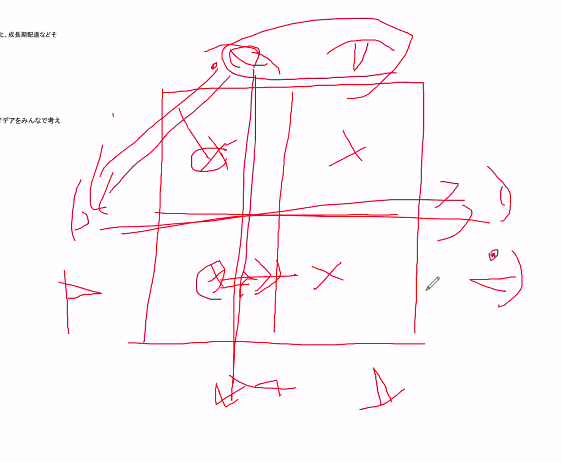

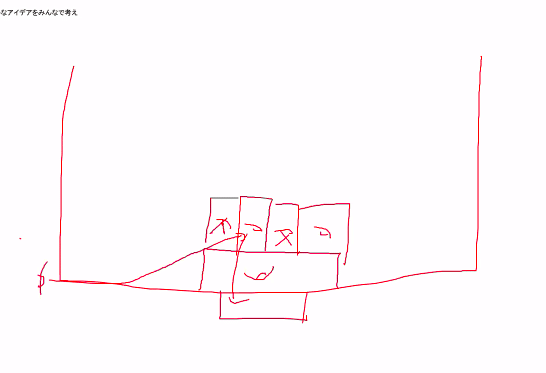

②【テーブルサッカーからヒントを得たゲーム】

6vs6 ○チームが上に攻める ×チームが下へ攻める。ボール2つで攻める方向があるのでゲームっぽくて楽しい。

ゴロパスだけというルールでやると横にパスしてずらしてパスを通したり、サッカーっぽい連携がディフェンスにも生まれる。

《負荷コントロール》

縦や横の広さをコントロール。人数を調整する。*ディフェンスの密は生まれやすい(横にも動けないゾーンを指定してもいいかも)

③【ロンドで…3対1】

真ん中に三角形の形でマーカーを置く。三角形の形のどこか一辺を通して味方にパスを通ればボール回し側の勝ち。2タッチ以内で。鬼は10本以内に通されなければ勝ち

鬼がいる場所を決めちゃう系。DF側の難易度下げるために、周りの選手のサポートの質上げるための直線でやるパターン。

④【パスコン】

「ひたすらパスコンをやった」この時期でメニューを出し尽くした。アイデアがなくなってしまった。

ゲームっぽくすると割と楽しめる。

ディフェンスをつけるのが難しかった。ディフェンスのいる場所を決めるとそれっぽくなる。相手なしでも隣と数をかずえる

⑤【ワンバウンドリフティング であんたがたどこさをかける(失敗例)】

携帯で流して。「さ」のところでボールを蹴る。ボールが落ちてこない子がいた。曲系は結構難しかった。4人ぐらいのグループで分けてやっていた。サーキットトレーニングのような形。

⑥【サッカーテニス】

ディスタンスを保てる。手でボールを持ってしまう可能性が高い。手を使えないとなると練習の難易度が上がる。ボールを救う道具が欲しい(おたまで代用可?)

⑦【棒を持ってのリフティング】

2人組で棒を持ってリフティング ラリー 作:T画伯

動画 https://twitter.com/jag970what/status/1270388478908395520?s=21

⑧【ダルマさん転んだシュート練習】

GKがダルマさんの鬼で、ポストのところにいる。他の人はフラフープにしか止まれない。フラフープに止まれなかったら失敗。スタートラインに戻る。周りを見る力がつく。シュートはGKが見てない時か見ていても打っていい。基本的には遠いシュートが飛ばない。近くにいけば入りやすい。

レベルをあげるなら、チーム分けしてビブスと同じ色のフラフープにしか止まれない。U8ぐらいで想定。 前にいる子にボールが当たらないように気を付ける。

技術的に負荷は上げやすい。コーンを間に置いてもいい。しかし止まっている時間が長くなってしまうのは難しさがあった。

⑨【セットプレー練習】

攻撃と守備のエリアを分ける

この期間はセットプレーをやる必要性があるのか?試合がないからセットプレーをやる必要性はないが、ゲーム性は出しやすい。子どもたちがやりたがるので心理的需要はある。

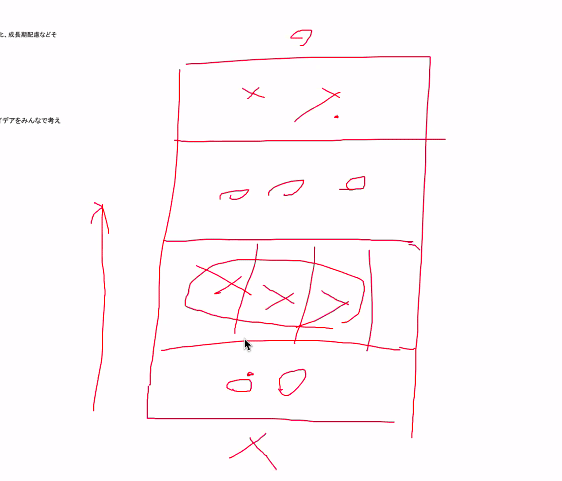

ゲーム

○タッチ制限をつける。ドリブルをさせない状況を作り接触を減らす。ボールに行かない

○エリアを分ける。縦横でもいいが、こういう分け方の方がサッカーっぽい?距離を保ちながらゲームっぽくできる

接触がないゲームになるとパスゲームになる。エリアを決めてやるゲームができる範囲のマックスかも。

「うちもゲーム避けてますが、逆に言うと、ゲーム出来るなら出来るトレーニング増えてきますよねって感じがあります対人に限界がありますからね…」

まとめ コーチ陣の気持ち

《いつまでコロナ対策は続けるのか?》

「国として方針が出るまでしっかり意識させるべき」

「ちゃんとした行動をしているということを意識させる。負荷量としては1ヶ月後に戻ってればいいかなという感覚。」

「Jリーグが始まっちゃうと子供にどう説明すればいいのか?ちょっと悩んでいます。」

「うちは、JFAの指標に合わせてのみ負荷もメニューも考えてやってます」

「幼稚園生はゲームやりました」

「まだ未知な部分が多いですからね。判断難しいです。]

「最終的には家庭の判断にならざるをえないかと」

「未知の部分はやらない方がって考えが多いですね」

「親からの指摘もありましたし、ゲームをやってくれという意見もあった」

「競技的にやっている2種3種はゲームがなくてもいいけど、幼稚園生とかはゲームをやりに来ているとことがある」

「地域によって温度差がすごい」

「ドイツは行政からルールが提示されるので従わないと罰金。日本との違いで言うとそこがはっきりしているかどうか」

と2時間半ほど話し合いましたが、これだけ複数のコーチが集まっても最後の結論は「難しい」でした。正解はないでしょうし、誰も経験したことがないだけに試行錯誤しながら、世間の感染の正しい情報もしっかりキャッチしてやっていくしかありません。

指導者交流サロンでは、答えを出そうと話していたというよりは、他のチームの現場や他のコーチの考え方を共有しながらこのようなトレーニング構築会も行っています。様々なテーマに沿ってみんなで考え学んでいく場を作っています。そういう仲間がいるということが1番重要なんだと感じた時間にもなりました。「難しい」 その気持ちを共有できたことが1番の成果だったかもしれません。ぜひ興味ある方はホームページも覗いてみてください。最後までお付き合いありがとうございました。

https://www.shidousyakoryusalon.com/