独立して、経営者を目指すべき?機械系エンジニアの限界突破ノウハウ

私が発信する狙い

大半の機械系エンジニアは、

・大手に入ってキャリアを積めば将来安泰

・専門性を磨けば、市場の価値は上がる

・企業で出世し経験を積めばどこでも通用する

・会社員の業務延長でいつでも副業も独立もできる

と思っている人が多いと思います。

これは誤解で、すべて間違いです。

そのため、私は発信を通して正しい機械系エンジニアのキャリアと独立までのステップを伝えています。

なぜそんな重要な発信を無料でするのか?と思う人もいるかと思います。

怪しい、何かある、悪だと思ったり考えたりする人がいるかと思います。

私自身は一部、人数限定でコンサルサービスをしていますが、それ以外情報商材、アフィリエイトなども行っていません。

これには明確な答えがあります。

①製造業の市場規模は非常に大きいので競合が増えても困らない

②地方の人材不足は深刻で一人でも多くの人が独立して助けてほしい

③発信を通じて面白い人と知り合いたい

ということです。

これは昔出版したKindle書籍にも書いており、変わっていません。

そのため機械系エンジニアとして独立して

・遠回りしたくない、時間を無駄にしたくない

・失敗や損失を極力避けたい

と考えている人は、読んでください。

私が独立を決意したとき、機械系エンジニアの独立に関する情報は、Web上には無料、有料含めてまったくありませんでした。

そのため、どうやって独立すればいいのか全く分からず、苦労しました。

おそらく私のように思った人はかなり多いのではないでしょうか?

多くの人は独立が出来ないと諦めたり、独立を考えていたにも関わらず、キャリア設計の仕方がわからないため、とりあえず新卒で入社。

さらに企業で仕事をしているうちに、10年経ち、気づけば家族もでき、35歳を超えて守るべきものが多く、身動きが取れない。

さらに自分を振り返る時間が出来たときには、思ったように結果が出ないという人が多いはずです。

転職、副業をしようとしても通用スキルも経験も専門性もない、案件の獲得方法もわからないとなり、会社にしがみつくしかないということは珍しくありません。

そんな人のため私の経験が少しでも役立ってほしいと考え、このnoteを書いたり、発信をしています。

当たり前なのですが、企業で出世したり、上手く仕事を進める為のスキル・経験と、独立する為のスキル・経験は全く違います。

使えるスキル経験、専門性はありますが、それだけで独立し、案件を獲得し続けることは相当難しいのが現状です。

私が独立を決意してから、10年もかかったのはこの当たり前のことさえわからず、自分で試行錯誤するしかなかったからです。

そのため、私のように同じ間違いをしてほしくないと強く思っています。

今ならSNSを通じて知見者にアプローチすることもできますが、当時はスマホが出たばかりでSNSがここまで一般的なコミュニケーションツールにはなっておらず、まったく選択肢にありませんでした。

ただし、今でも昔よりも情報やアプローチ手段が増えたとはいえ、まだまだ機械系エンジニアの独立に関するものは少ないことが事実です。

だからこそ私は、皆さんが同じような失敗や苦労をしてほしくないという思いから

・機械系エンジニアって本当に独立できるの?

・独立の仕方がまったくわからない

・独立しても会社員より稼げないと聞くけど本当?

という疑問、質問に対して、X(旧:Twitter)、YouTubeで発信したり、noteを書いたり、Kindle書籍を通じてお伝えしています。

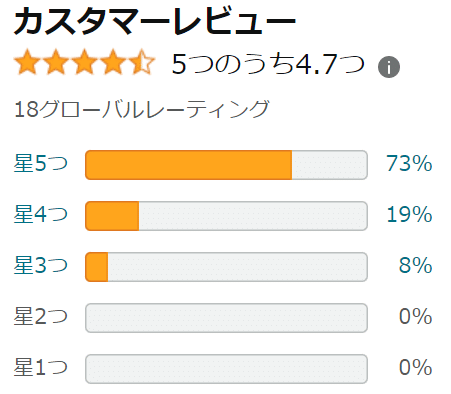

私が独立して年収1300万円を超えた仕事術、営業方法からすべて書いてあるのがこちらのKindle書籍です。

今ならKindleUnlimitedからは無料で読めます。

読んだ方からコメントをたくさん頂いています!

一部抜粋です。

機械系技術者の独立に必要な能力や考え方が網羅的に書いてあり、独立3年目の僕の考えと8割は一致します

— ハードコア458italia🫏 (@freeee_hardware) October 8, 2023

unlimitedで無料!

参考になるから読んどけ!

一方でこれを曲解せずに理解して実践できるかは心配ではある

全体像を理解できない人が多いから

困ったら僕に相談してくれてもいいです🥺(宣伝) https://t.co/1msfDHNMSL

読ませて頂きました!

— ドラフター@制御設計者 (@drafter_san) November 11, 2023

機械系エンジニアが独立となると機械設計請負を想像すると思いますがそれ以外の方法について具体的に書かれていたのが凄く良いなと思いました。

この本を読んで地道に行動していけば多くの機械エンジニアは独立できそうと思わせてくれる内容でした。 https://t.co/yInd0GmUhf

ずーぼさん(@zubo_semicon)にKindle書籍のレビューを頂きました!ありがとうございます!

— ひつじ社長@機械系エンジニアの独立ノウハウを発信中 (@sheep_ceosyatyo) September 29, 2023

お願いして、数時間後に改善点も含めて、この的確なレビュー…凄すぎます。一応、6万文字あります…

動きが早い半導体情報を効率的に知りたい人はフォロー推奨の方です! pic.twitter.com/d6LgMol02v

自己紹介もぜひ読んでもらえるとより理解できます。

大きな目線で見ると、最近の中小企業の人材不足は加速しており、事業の維持も難しい状況になっています。

その解決手段の1つとして、機械系エンジニアのフリーランス化により、人材の流動性を上げて、特に地方の製造業の人材不足という課題を一部、解決する手段になるのではないかと考えています。

そうした背景、目的をもちながら

・会社員として雇われ続ける不安を解消する

・独立する為の具体的な方法を知る

・本業をしつつ、副業で月10万円以上稼げるコツがわかる

・手取り17万円から年収1000万円稼げた思考法

を具体的にわかるようにお伝えしています。

私のように遠回りしたり、失敗をしないようになっているので、ぜひ参考にしてください。

それでは本編にいきましょう。

10年前との違い

機械系エンジニアの独立とか無理ですよね…

10年ほど前はこれが当たり前でした。

しかし今は、機械系エンジニアの独立は徐々に増えています。

10年前と言えば、まだIT/Web系でさえ、独立する人が珍しく、今のように当たり前になっていると確信できた人は多くなかったと思います。

そういった意味でも、機械系エンジニアの独立はまだまだこれからで、ポテンシャルがあります。

その理由はいくつかありますが、一つの大きな理由に、SNSの普及があり、機械系エンジニアの主な就職先が、メーカーや製造業であり、そこでは年収や待遇が思ったほど高くない、満足のいく年収をもらえるころには、会社に何かあっても身動きが取れなくなっていることがほとんどということも広く知られるようになったことも関係しています。

せっかくいい大学に入り、有名企業に入っても、僻地の工場配属になったり、年収も、せいぜい40代半ばで900~1,000万円いけば良い方です。

ただし、年収は大概大企業であり、ほとんどの人が入社さえできません。

そこで、ここ最近になって、機械系エンジニアでも、生きていくためにもっと稼ぐためにはどうすれば良いかを考え始めている人が多くなっています。そして、独立して稼ぐ方が良い、もしくはそういった選択肢を持たないとマズいという危機感が世の中的にも芽生え始めているちょうど転換期だと感じます。

機械系エンジニアは副業でさえ、やっている人は珍しいです。

実は全然難しくないのですが…

私からすると不思議ですが、企業は人生まで責任をとってはくれません。

自分の身は自分で守るのは当たり前です。

さて、そういった時代の流れもあって、機械系エンジニアの独立はますます今後増えていくと確信していますが、その理由を体系的かつ、データを見つつ、より根拠を揃えていきたいと思います。

前章までもそうですが、最初に全体感を掴んでおかないと、自分が進むべき方向がわからなくなるので、しっかりと理解して、後の章になって出てくる具体的な方法を読むことをおすすめします。

世界のフリーランス事情

早速ですが、実際、私が10年前に見たアメリカのフリーランス予想がこちらのグラフです。

出展:Freelancing in America:2017 EdelmanIntelligence/Upwork/Freelancers Union

統計データや市場調査に関する情報を提供するオンラインプラットフォームStatistaによると、2014年から2022年までのアメリカのフリーランス人口は増加傾向にあります。2014年には約5300万人だったフリーランス人口が、2022年には6000万人に増加すると推定されています。さらに、別のStatistaのデータでは、2017年から2028年までのアメリカのフリーランス人口が示されており、2027年には8650万人がフリーランスとなり、全米労働人口の50.9%を占めると予測されています。

また調査結果では、「フリーランスの未来は明るい」と考えるフリーランス労働者が9割以上おり、67%が2022年のキャリアに楽観的だと回答しているようです。これらのデータやアンケート結果をみると、今後もアメリカのフリーランス人口は増加する可能性が高いと考えられ、正社員よりも多くなる可能性もあります。

当時、私はこのデータをみて日本もいずれアメリカのような傾向になり、今製造業では独立している人が全くいないが、いずれそうなる流れがくるだろうとぼやっと考えていました。

勿論アメリカだけでは?と考える人も多いと思いますが、実際日本のフリーランス人口も増加しています。日本のフリーランス人口について、ランサーズが2021年に発表した「フリーランス実態調査 2021」という調査結果によると、広義のフリーランス人口(※)は全ての労働人口の24%を占める1,670万人であることがわかりました(『フリーランス実態調査 2021』を発表 | ランサーズ株式会社コーポレートサイト (Lancers、Inc.))。また、経済規模も昨年比約10兆円増加の28兆円となり、フリーランス人口とともに過去最大となっています。

調査の結果、副業を解禁する企業が増加し「副業元年」と言われた2018年と比較して日本のフリーランス人口は500万人以上増加し、1,670万人になったことがわかりました1。しかし、労働人口の35%が広義のフリーランスであるアメリカと比較すると日本の広義のフリーランス人口は24%となっており、今後も成長の余地があると考えられます。

ただし日本の場合広義の意味でフリーランスとは、副業系すきまワーカー、複業系パラレルワーカー、自由業系フリーワーカー、自営業系独立オーナーのことを指します。そのため、アメリカでいうフリーランスの規模はさらにまだまだ小さいですが、調査結果の数字にあるように500万人以上増加し、今も増加傾向なことは事実なので、今後も着実に伸びている市場だと考えられます。むしろ市場規模に対して、まだまだ実情が低いことを考えるとポテンシャルの高さを感じます。

また日本の場合、政府も働き方の流動性を上げるために『副業・兼業』に対して2020年9月にガイドラインを改定しています。(副業・兼業|厚生労働省 (mhlw.go.jp))また日本の代表産業であるトヨタも終身雇用の厳しさを発表しています。

つまり、1社に依存した終身雇用型は将来、維持することが厳しく、雇用規制が緩和できない中で、複数の選択肢を持つ働き方を推奨し、将来に備えてほしいということです。よって、独立の選択肢は、もっと伸びていい市場だと考えられます。

機械系エンジニアが独立する大事な観点

ここでは、機械系エンジニアの独立を考えていきます。機械系エンジニアの方は大半製造業に属していると思いますので、その観点で色々とみていきたいと思います。

① 独立した時、サービスを提供する相手企業はどこか

② 相手企業の現状や困りごと、課題は何か

① 独立した時、サービスを提供する相手企業はどこか

まず①の観点について考える上で、少し製造業全体を見ていきます。

現在の日本の製造業は、日本のGDPの約2割を占め、全体が550兆円以上であることから120兆円以上の規模になります。

また中小企業庁が発表している「2020年版 中小企業白書」によると、日本の中小企業数は2016年時点で358万社となっており、近年は減少傾向にありますが、日本の企業数のうち99%以上を占める存在です。

更に従業員数に目を向けると、日本の製造業の企業に勤める従業員の総数は約4,013万人で、そのうち全体の20%が大企業に勤めており、中小企業で働く人は残りの80%を占めています。つまり、従業員の雇用という観点では中小企業で働く人の方が圧倒的に多いのです。

20年ほど前は、もっと大企業の比率が高かったのですが、徐々に大企業が雇用を維持できなくなっている傾向がデータからわかります。

製造業における大企業と中小企業のGDP割合や売上総額の割合についても簡単にみておくと、中小企業が約3分の1を占めています。

就活、CM、その他よくみる広告などでは圧倒的に大企業を見かけますが、中小企業の活躍が日本の製造業を支えていると言っても大袈裟ではありません。

ここまで中小企業を中心にデータを整理したのは、我々が機械系エンジニアを含めて、独立して仕事をする相手はほぼ100%中小企業だからです。

また私が10年以上製造業に携わり、感じた課題やポテンシャルを感じるのは中小企業であり、中小企業に対する適切なサービスが、適正な状態で行われてないのが現状であり、課題だと考え独立しています。

我々は常に課題に対して、解決策や結果、プロセスを提供し、それに対する対価としてお金をいただくわけですから、サービスを提供する企業の現状をしっかりと理解しておくことは重要です。

中小企業の重要性を補足しておくと、経済産業省が公表している「製造業を巡る動向と今後の課題」によると、日本の製造業は、GDP・就労人口ともに2割程度を占める重要な基幹産業であり、製造業は日本経済において重要な役割を果たし、大企業と中小企業が共に貢献しているとあります。

つまり、日本政府としても中小企業が重要な役割を果たしている存在であると認識しています。

② 相手企業の現状や困りごと、課題は何か

次に2つ目の観点について書いていきます。

製造業の中小企業は、さまざまな課題を抱えています。具体的には、次のようなものが挙げられます。(中小企業・小規模事業者における経営課題への取組https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2020/shokibo/b3_2_2.html)

全体としては、「売上・受注の停滞、減少」を挙げる者が多いが、足元では「求人難」を挙げる者が多くなっています。具体的な課題は

・人材(人材確保・育成、後継者の育成・決定)

・営業、販路開拓

・生産、製造

・財務

・商品、サービス開発改善

・技術研究開発

・ICT活用

の順番になっています。

これらの課題は、そのほとんどが人材確保の問題に起因します。

日本の高度経済成長期を支えたのは製造業ですが、当時機能し、産業として発展した要因である下請け構造が、今は通じず薄利多売によって経営が悪化していたり、さらに活躍した年代の方々が高齢となり、事業継承が上手くできていないという現状があります。

さらに令和4年5月に経済産業省から出された未来人材ビジョン(https://www.meti.go.jp/press/2022/05/20220531001/20220531001-1.pdf)に衝撃の予想データがのっています。

この推定によると生産年齢人口は、2050年には現在の2/3に減少する予想です。

よって、これらの現状をみてみると、若い年代の人材確保が製造業の中小企業にとって最も大きく深刻な課題になると容易に予想できます。

人材確保の難しさ

では、どうやって若く優秀な人材を確保していけばいいのでしょうか?

まず雇いたい人材は2種類あります。

① 各工程の改善を行える人

② 将来経営、幹部になりうる人

どちらも、従来の方法は、新卒採用か、転職による中途採用になります。しかし、製造業において転職市場における技術者の流動性は、IT産業に比べて圧倒的に低く、若い次世代の人材になるうる30代がいたとしても、中小企業に入社する人材は滅多にいません。私は中小企業にいた経験もあるので、この状況はよくわかります。

①のような現場をしっかりと回せる人材を確保し、育って、②の経営者に抜擢というのは従来の方法でしたが、今は①でされ、まともに採用できない状況です。比較的大きな都市でさえそうなので、地方ならなおさらです。

仮に新卒でも中途でも採用できたとしても、今後の厳しい経済状況の中で、②のような企業の経営を維持し、成長させることのできる人は、中々いないというのが現状です。

私も様々な企業規模、文化の違う企業で働いた経験がありますが、やはり高学歴、大企業出身でも、1社しか経験がなく、かつ特定の工程しか経験していない場合、いくら人として良く、優秀と言われるような人でも、企業の業績を上げられる人材には中々なれません。経験は思ったよりも、大きな財産であり、苦労を経て成功させた実践力は大事です。

経営は初期段階では、日々様々なことが起こり、臨機応変でスピード感ある対応が求められます。

機械系エンジニアの独立意義

私は、”この人材不足の課題を解決できる手段の1つが、製造業やメーカーにいる機械系エンジニアなどの技術者の独立やフリーランス化からの経営者”だと考えています。

まず最初に、将来どういった形で製造業やメーカーのエンジニアが独立し、活躍していくのか私の仮説を書いておきます。

”1つの形として、地域に根ざし、最低でも2~3社の企業を掛け持ちし、業務受託、顧問、取締役などとして仕事をする人が多くなるのではないか”と考えています。

さらに、契約している企業に気に入られたり、適性があれば企業を継承する事案も出てくると思います。

つまり、ある程度スキル・経験がある機械系エンジニアが業務委託として仕事をし関わり始めて、最終的には経営者側に回ることになるという感じです。

独立に向いた機械系エンジニアの条件

この条件を満たせるのは下記のような機械系エンジニアです。

=================================

条件① 転職を1~2回している

条件② 大企業、中小企業、ベンチャーなど企業規模や文化の違う環境で

仕事をしている

条件③ 事業全体を把握し、工程を複数経験している

条件④ どこかで大きな実績を1つでも残している

=================================

経験を重視しているのは、上記の経験をしているならば、結果的にスキル、専門性もある程度身についていると想定しているのと、実際現場で起こる課題は、その場その場でスキルや専門性を身につけて解決していけば良いというが、私のこれまでの会社員と独立を経た経験の結論です。

一応、具体的にスキルで言えば、コミュニケーションスキル、交渉スキル、マネジメントスキル、エンジニアとしての基礎スキル(実験検証評価スキルなど)、設計スキル、営業スキルなど

専門性で言えば、機械工学、電気制御、材料工学、化学、加工、Web、ITなど

私はスキル、専門性はあくまで手段であり、企業の目的である売上利益を上げるために、必要に応じで取得すれば良いですが、ベースはきちんとある方がいいので、それは別途身につけておいてください。

そのため、少し脱線しますがキャリア形成において、今後必要となってくるのは、行動力から得られた経験であり、マンネリ化せず、常にチャレンジグな行動をし続けたほうがいい良いです

一部の人材が総どりするのか

ここでいくつか疑問や不安がよぎる人がいると思います。

結局、一部の都会にいる優秀な人がリモートや副業を駆使して解決していくのでは?ということです。

正直、一部、東京に集まっている人材がリモートで地方の企業をサポートすることはあると思います。

ただ製造業はITに比べて、この働き方が成立しにくいと考えています。

これは2つ理由があり、

① 経営者、従業員の年齢層が高いこと

② ハード(製品)を扱っていること

詳しく説明していきます。

①は対面を希望される人が多く、その方がコミュニケーションコストが小さく、信頼もされやすい傾向があります。

次に②は、ハードありきなことが大半のため、実験・検証を一緒にすることが何度もあります。その場合、起きている現象を直接、見たほうが理解、考察が早く、このあたりはまだまだリモートのオンラインでは中々伝わりにくいこともあります。

そもそもリモート、オンライン文化は比較的最近の慣習であり、まだまだ地方の中小企業の導入率は低いです。チャットも同様です。

結果を出すまでに長くて2年以上かかる場合もあるので、しっかりと関係構築した上で進められるようにすることも、こちら側の仕事でもあります。

これはIT/Webとは、異なるものです。手段やアプローチが違うので、働き方が違ってくるのは当然だと思います。

そのため、主流は契約先の企業に比較的近い場所に拠点や住まいを構え、ある程度の頻度(最低月2回~)で現場に足を運び、経営者とも議論しながらやるリモートハイブリッド型が主流になるのが私の予想です。

そうなると、都心にいる人だけが有利というわけにはいきません。

このようにIT系とは異なりリモート遠隔で完結せず、例えば東京の人が鹿児島の人をフォローできないように、地域にいることが有利に働くと予想します。なので、例えば、大手メーカー出身で僻地や地方で働いている人はチャンスではないかと思います。

まだまだこれから広がっていく流れだと思いますが、機械系エンジニアの独立は、製造業の中小企業を相手にするビジネスであり、IT系のビジネスとは異なる点があることから、独立も違った形で発展していくことは間違いないと思います。

また日本の未来も含めて、地方には大きな可能性があり、その点でも流れは来ています。

地方と考える理由は、いくつかあります。

まず製造業で言えば、地方に点在しています。大きな都市、例えば、大阪、愛知、神奈川なども多くありますが、東北、北陸、瀬戸内海沿岸、九州など日本の至る所にあります。これはモノを作る際に、広い場所が必要であり、人件費や工場の固定費を抑えるため、誘致の影響もあり、必然的に地方が多くなります。

また昨今、東京の住宅価格の高騰や、子育てするにもお金が地方に比べてかなり高くつくこと、そしてリモートワークなどのオンライン文化の広まりと定着、AI進化による仕事の変化、1人当たりの生産性向上などをみると、都心に住むよりも、地方に住み、月に数回、都心にでて仕事をし、普段はリモートを主体としながら、働くことも十分に選択肢に入ります。

生活や仕事のしやすさは、東京都心を離れて、別の大型都市にいくだけでも大きく違います。実際、私は社会人から大半を東京で過ごしていましたが、今は地方都市に移住し、生活をしており、正解だったと改めて思っています。

それは育児面もそうですが、仕事面だけで言えば、需要はあるが供給が追いついていない状況なので、競合が多くないことも上げられます。

後章で説明する事業継承など良い事例です。

独立した機械系エンジニアを雇うメリット

また中小企業の経営者の視点から考えても、正社員を年収600万円で採用し、雇用し続けるより、年間300〜500万円前後の業務委託で若い人や、能力や経験がある人が仕事をしてくれる方が、本来メリットが大きいはずです。

また今後、更に加速するのは地方の中小企業の人材不足による後継者問題です。これは機械系エンジニアにとって有利なると思うので、業務をしながらでも、継承案件を並行して探してほしいと思います。特に後の章で述べる私がおすすめするキャリアステップを読むと、経営者の道もより現実的だと思えるはずです。

以上のように、経済全体の傾向や、製造業の現状と課題をみていくと、製造業の中で機械系エンジニアの独立は良いポジションを築ける可能性があると思います。

そのため、今から本コンテンツを通して、独立に必要なことを知り、普段の業務を行いながら、準備しておくことで、今後のキャリアの幅を広げることができると思います。

章が進むほど、具体的な方法論になっていきます。

ぜひ次章も読んでください!

■機械系エンジニアの独立に関する無料相談

機械系エンジニアの独立に関する無料相談をやっています。

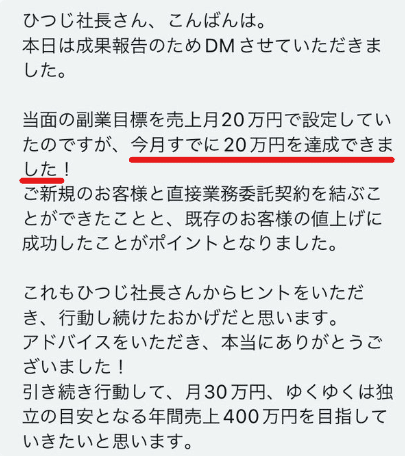

無料相談した方の一部、メッセージ。

— ひつじ社長@機械系エンジニアの独立ノウハウを発信中 (@sheep_ceosyatyo) December 7, 2023

少しでも前に進めるお手伝いが出来て良かったです。

時間内で私ができる限りのアドバイスをしていますが、今のところ、こんな感じで好評いただいております。

嬉しいです。 pic.twitter.com/KYOoxnm2z6

本日も朝から2件、3時間のミーティングを実施。

— ひつじ社長@機械系エンジニアの独立ノウハウを発信中 (@sheep_ceosyatyo) November 23, 2023

そんな中、無料相談来ていただいた方から、このようなメッセージをいただけるのは嬉しいですね。

独立に向けて前に進まれており、良かったです。

年内は続けていくつもりなので、興味のある方はプロフのリンクから連絡ください。 pic.twitter.com/0KA1r3GxtT

無料相談をした方からのコメントです。

— ひつじ社長@機械系エンジニアの独立ノウハウを発信中 (@sheep_ceosyatyo) November 8, 2023

私は独立の方法をすべて無料で公開しています。

noteも無料。Kindleも今は無料ですが、KindleUnlimitedで1.5ヶ月間限定なので、あと1週間ほどで有料になるはずです。気になる方はお早めにダウンロードしてください。

本当に知って、行動するだけです。 pic.twitter.com/C1BGvOdxSf

先日、ひつじ社長@sheep_ceosyatyoの無料相談を受けさせて頂きました。

— ドラフター@制御設計者 (@drafter_san) November 19, 2023

自分ではあまり意識していなかった「売り上げの伸ばし方」を具体的に教えて頂けたのが一番良かった。

企業でも個人でも営利活動で一番大事なのは「売上」

まずはこれが無かったら始まらい。https://t.co/USuG4UCkLa

本日はありがとうございます。

— カマキリ🐲CAE頑張る (@t_kun_kamakiri) November 20, 2023

今までの活動の延長で何個か形にできるイメージができました。

行動してみます!

↓以下大事な点、アドバイスいただきありがとうございます。

専門CAEからまわりを固めていく

※どんな仕事でも巻き取る

※ビジネス観点でビジネス見る。

一部しか載せれていませんが、これまで無料相談を始めて3ヶ月で30人以上と多くの方に来ていただきました。

興味のある方は、下記の公式LINEマガジンに登録しておいてください。

ワンクリックで完了します。

機械系エンジニアの独立 無料相談受付中👇

公式LINEマガジン

https://bit.ly/48fCoP7

登録してメッセージをいただければすぐに日程調整します。

✅登録した人限定プレゼント特典

・原価計算シミュレーションフォーマット

・案件応募の文章添削

・キャリア相談

などすべて無料で行っています!

▼公式LINEマガジン

▼X(旧Twitter)

https://twitter.com/sheep_ceosyatyo

▼YouTube

最後まで読んでいただきありがとうございます!

引き続き、機械系エンジニアの独立に関する情報を発信していくのでよろしくお願いします!

以上