【プログラムノート放出企画】吉松隆 交響曲第5番

2023年、2024年とアマオケの演奏会向けにプログラムノートをちょこちょこと書きました。2025年新年企画ということにして少しずつ放出していこうと思います。プログラムノートを書かせて頂いた団体について、今後も演奏活動を続けていく団体・そうでない団体様々ですが、もしこのプログラムノートを見て興味が出てきた団体があれば是非公演の方にも足を運んでくだされば嬉しいです。

プログラムノートを執筆した団体

Orchestra Neige(オーケストラ・ネージュ, 通称: 雪オケ)

2024年12月7日に旗揚げ公演をした団体です。

📣旗揚げ公演📣

— Orchestra_Neige (@orchestra_neige) August 8, 2024

雪オケ記念すべき第1回目の公演は12月!

お楽しみに⛄️✨

日にち:2024年12月7日(土)夜公演

場所:ミューザ川崎シンフォニーホール

指揮:山上紘生

曲目:

吉松隆/鳥は静かに...

プロコフィエフ/交響曲第7番

吉松隆/交響曲第5番

今回は、吉松隆 / 交響曲第5番 op.87のプログラムノートを公開します。

吉松 隆(Takshi Yoshimatsu)

交響曲第5番 op.87

Symphony No.5 op.87 (2001)

吉松隆の交響曲第5番(2001年)は、ベートーヴェンの交響曲第5番《運命》とリストのファウスト交響曲を基盤としながら、ジャズやプログレッシヴ・ロックの要素を見事に融合させた作品である。2001年に作曲されながらも古典的な四楽章構成であり、第1楽章冒頭の「運命のモチーフ」から始まり第4楽章の「空騒ぎ」に至る、ベートーヴェン以来の古典的な「悲劇から歓喜へ」の図式を取る。冒頭に「運命のモチーフ」を用いていることや、本作が「第5番」であることからベートーヴェンの交響曲第5番《運命》を連想しやすいかもしれないが、それは表層的な一面に過ぎない。本作の根底には作者の「我がファウスト」が横たわっている。日本では多くの作家にとってゲーテの『ファウスト』に独自のアレンジを加え「我がファウスト」とすることが文学的課題の一つであった。作者は、ショスタコーヴィチが交響曲第10番でリストのファウスト交響曲を模したように本作を「我がファウスト」とした。

第1楽章: ファウスト的な「思索し疾走する自我」

第2楽章: メフィストフェレス的な「幸福と地獄とを共に見せてくれる悪魔」

第3楽章: グレートヒェン的な「悲しみとしての永遠なる女性性」

第4楽章: すべてが交錯する狂乱の空騒ぎと魂の救済「夢の収斂と昇華」

第1楽章は冒頭でいきなり「運命のモチーフ」がタタタターンと鳴る。ここの響きはト短調風のGエオリアンモードである。ト短調はモーツァルトで「走り抜ける悲しみ」と評されるように、死や悲しみを連想させる。「運命のモチーフ」にはショスタコーヴィチのような警告ラッパとしての側面もあるかもしれない。序奏部には3つの性格の異なるモチーフが現れるが、これらは本楽章中や曲全体に何度も現れる。冒頭で「運命のモチーフ」、直後にパーカッションとピアノによる「鳥のモチーフ」、ピアノによる「涙のモチーフ」が現れ、これらが主題へ発展していく。提示部から展開部に至るAllegroでは旋法(モード)がGエオリアン・Eドリアン・Eエオリアンなど次々と変遷していく。作者はこの楽章のAllegroについて「分裂症的なAllegro」と呼ぶが、響きの病的で細かな移ろいを不安定な精神状態と結びつけ「分裂症的」と表現したのだろう。Allegroに現れる5/8拍子や7/8拍子の主題はまさにプログレッシヴ・ロックである。第2楽章は本作におけるスケルツォで悪魔性を表す。冒頭のジャズ的なベースは、諧謔的でありながら調性・旋法が定まらず不気味さを感じさせる。ジャズでリラックス感やクールさを演出するフィンガースナップもここではどこか緊張感を与える。楽章を通して響きが不安定で、木製打楽器や弦楽器のコル・レーニョ(Col legno)によって終始「死」の雰囲気を漂わせている。続く第3楽章は作者の妹の追憶であり、悲歌のアダージョである。作者はサクソフォン協奏曲《サイバーバード》を作曲中に愛妹を亡くした。《サイバーバード》第2楽章には、妹の余命を宣告されたときに作者の頭の中で鳴ったピアノのフレーズと悲歌が刻み込まれている。本楽章の「永遠なる女性性」とはこの愛妹のことである。病室で口の動きと表情だけになった彼女が言い続けたのは「今度生まれてくるときは鳥がいい」という言葉であった。これが作者がしばしば「鳥」のモチーフを使う一つのきっかけとなっている。第3楽章中間部のワルツは亡き妹へ捧げる追憶である。死を連想させるワルツが美しくも悲しい。そして、第4楽章ではすべてが交錯する狂乱の空騒ぎへと至る。ビートルズのヘイ・ジュードのようにシンプルなコードを繰り返し、8ビートで疾走する。最後はショスタコーヴィチのオマージュさながら勝利のVサインの連呼である。悲劇の「運命のモチーフ」が今や勝利のVサイン「・・・ー」(モールス信号の「V」)へと変貌を遂げる。終わりにハ長調の主和音が鳴り響き、迷える魂は天上に救済される。

作者が14歳の時、作者の父がベートーヴェンの《運命》のスコアを持ってきた。そのスコアを見た瞬間、頭の中で「ジャジャジャジャーン」と鳴り響き、作者はクラシック作曲家になることを心に決めた。しかし、当時の「現代音楽」の系譜を辿るつもりはまったくなく、むしろ70年代ロック(ポスト・ビートルズ)の流れを受け継ぎ、「プログレッシヴ・ロックを一人でオーケストラを使って再現する」ことを目指していた。つまり、クラシック、ロック、さらには民族音楽といったあらゆる音楽を吸収し、統合するような作品をオーケストラで生み出そうと目論んでいた。本作は作者の父に献呈されている。初演を聴いた作者の父は奇しくもベートヴェンの《運命》を聴いたゲーテと同様に「なんてうるさいんだ」と言ったそうである。やはり、なにか運命的なものを感じさせる作品である。

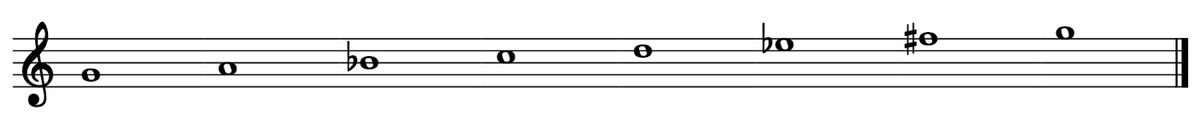

ト短調(Gハーモニック・マイナー・スケール)

Gエオリアンモード

第2回公演決定!

雪オケは第2回公演が決定しています。プログラムは鋭意選曲中とのこと。僕も一部プログラムの案出しに参加してます。

次回以降も吉松作品が聞けるかもしれません。ぜひ聴きに来てください!

📣第2回演奏会 開催決定📣

— Orchestra_Neige (@orchestra_neige) December 13, 2024

Orchestra Neige第2回演奏会の開催が決定しました🥳

日にち:2026年1月17日(土)夜公演

会場:ミューザ川崎シンフォニーホール

指揮: 山上紘生

曲目:未定

スケジュール確保の上、ぜひご来場ください!

続報はSNSで発信して参りますので、引き続きよろしくお願いします⛄️ pic.twitter.com/zhaeifjMB5

補足: 興味がある方向け

演奏会後に2楽章の解説に少し補足しておきたいと思ったので、上記のプログラムノートに対して追記します。旋法や奏法の話が出てきますので、よくわからない・興味がない方は読み飛ばしてください。

補足したい部分はこちら👇️

第2楽章は本作におけるスケルツォで悪魔性を表す。冒頭のジャズ的なベースは、諧謔的でありながら調性・旋法が定まらず不気味さを感じさせる。ジャズでリラックス感やクールさを演出するフィンガースナップもここではどこか緊張感を与える。楽章を通して響きが不安定で、木製打楽器や弦楽器のコル・レーニョ(Col legno)によって終始「死」の雰囲気を漂わせている。

「冒頭のジャズ的なベース」と「調性・旋法が定まらず不気味さを感じさせる。」について補足しておきたいと思います。

2楽章のジャズ要素: 冒頭のベース

冒頭のベースについて、「なんとなくジャズっぽい」「ジャズっぽいかどうかもよくわからん」などいろいろな感想があるかと思います。冒頭のベースのどこにジャズ要素があるか?について解説(言語化)しておきます。

冒頭のベースのジャズ要素としては

ベースソロによるピチカート奏法

リズムがシャッフル(シャッフル・ビート)

旋法(モード)が使われている

の3点が挙げられます。

ジャズにおける典型的な編成(トリオ, カルテット, クインテット, ビッグ・バンドなど)では、基本的に(ウッド)ベースは1名(ソロ)です。そしてジャズでのベースの奏法はピチカート奏法が基本。また、最もジャズっぽさが感じられるのはリズムがシャッフル(シャッフル・ビート)である点でしょう。

シャッフルのリズム(シャッフル, シャッフル・ビート)

ジャズにおけるシャッフルのリズムとは、8分音符を均等に演奏するのではなく、「タッタタッタ」というように長短のリズムで演奏するスタイルです。具体的には、8分音符を三連符に分けた際に、最初の2つを結合して少し長く、3つ目を短く演奏する感覚になります。このリズムがスイング感を生み出し、ジャズ特有のグルーヴ感を強調します。

このシャッフルによって「ハネたノリ(=スウィング感)」が生まれ、それがジャズっぽい印象へと繋がります。このシャッフルのリズムは、冒頭だけでなく曲中のベースtuttiとピアノでも登場します。

シャッフルについては、サウンドクエスト(Sound Quest)さんの解説を読むともっと理解ができると思います。

3点目の旋法が使われているについてです。必ずしも旋法=ジャズではありませんが、ジャズで旋法が多用されていることも事実なのでジャズ要素として入れています。今回の2楽章ではロクリアン系の旋法(モード)が使われています。これは2楽章の悪魔性を表現することを目的として意図的に使われているものだと思われます。詳細は次で解説します。

2楽章の調性・旋法について

プログラムノートでは、2楽章の調性・旋法について「調性・旋法が定まらず不気味さを感じさせる。」という表現にしてしまいましたが、これは一部誤解を招く表現だったように思います。正確には、「不気味さを感じさせる旋法を使って悪魔性を演出している。」が良いように思います。

調性・旋法が定まっていないは正確ではありませんでした。2楽章の旋法は上述の通りロクリアン系で、具体的にはGロクリアン♮6(Gメロディック・ロクリアン)またはGロクリアン♮2♮6(Gメロディック・ロクリアン♮2)です。Gロクリアン♮6(Gメロディック・ロクリアン)はGロクリアンの第6音を半音上げた(ナチュラルにしたもの)、Gロクリアン♮2♮6はGロクリアン♮6から更に第2音を半音上げた(ナチュラルにしたもの)になります。

ここからは、Gロクリアン、Gロクリアン♮6、Gロクリアン♮2♮6の特徴を整理しながら、なぜ2楽章にはこれらの旋法である必要があったのかについて考察・解説します。ロクリアンは短調(マイナー)系の旋法ですので、ダイアトニック・スケールやマイナー・スケールとの比較も書いています。各旋法(モード)のスケールの譜例も載せておくので、プログラムノートのGハーモニック・マイナー・スケールやGナチュラル・マイナー・スケール(Gエオリアンモードと音の並びは同じ)の譜例と見比べてみてください。

Gロクリアン

構成音

G - A♭ - B♭ - C - D♭ - E♭ - F - G

音楽的特徴

最も不安定で緊張感の強い旋法(モード)

第5音(完全5度)が減5度(D♭)になっているため、スケール内で安定した響きが得られません。これにより、Gを基音とする和音(Gm7♭5など)は、解決を強く求める性質を持ちます。

トライトーン(GとD♭)がスケール全体に不安定感を与えています。

短調的な響き

短3度(G - B♭)と短7度(G - F)が含まれるため、マイナー・スケールの性格を持ちながらも、不安定さが際立ちます。

【比較】ダイアトニック・スケールやマイナー・スケールとの違い

ナチュラル・マイナーと比較すると、第2音(A → A♭)と第5音(D → D♭)が低くなっています。

ハーモニック・マイナーと比較すると、ロクリアンはさらに「トニックの不安定性」が強調され、メロディックな柔軟性が低いです。

Gロクリアン♮6(Gメロディック・ロクリアン)

構成音

G - A♭ - B♭ - C - D♭ - E - F - G

音楽的特徴

柔らかさと緊張感のバランス

第6音(E)が長6度になっており、ロクリアンモードの不安定さに、少しの明るさと旋律的柔軟性が加わっています。

Gロクリアンと比べ、特に長6度が旋律や和声に安定感を与えます。

ドミナント・モードとしての機能

このスケールは、ハーモニック・マイナーの7番目のモードとして使われることが多く、G7♭9♯9♭5やG7altのサウンドをサポートします。

【比較】ダイアトニック・スケールやマイナー・スケールとの違い

ナチュラル・マイナーと比べて、第2音(A → A♭)、第5音(D → D♭)が低いことはロクリアンと共通です。

ハーモニック・マイナーとの親和性が高く、第6音がナチュラルであるため、緊張感を和らげつつも、ロクリアン特有の暗さと不安定感を保っています。

Gロクリアン♮2♮6(Gメロディック・ロクリアン♮2)

構成音

G - A - B♭ - C - D♭ - E - F - G

音楽的特徴

非常に旋律的なロクリアン変種

第2音(短2度 → 長2度)と第6音(短6度 → 長6度)がナチュラルになっているため、ロクリアンモード特有の極端な不安定感が大幅に緩和されます。

これにより、旋律的な柔軟性が大きく向上し、暗い中にも希望の光を感じさせる音階になります。

【比較】ダイアトニック・スケールやマイナー・スケールとの違い

ナチュラル・マイナー(エオリアン)と比べて、第5音(D → D♭)が低いことはロクリアンと共通しています。

ドリアン・モード(Dorian)との類似性も持っていますが、減5度(D♭)による不安定さが存在するため、完全には明るくならない特徴を持ちます。

ハーモニック・マイナーとの関連

Gロクリアン♮2♮6は、特にハーモニック・マイナーの派生モードとして機能し、旋律的でありながら解決を求める緊張感を保っています。

比較表

ロクリアンは短調(マイナー)系の旋法です。加えて第5音と第2音がフラットしている(半音下がっている)ことにより、第1音と第5音の間にトライトーン(強い緊張感を生む音程。通称「悪魔の音程」)が発生し、スケール全体に不安定感を与えます。ロクリアン♮6やロクリアン♮2♮6はそれぞれ、第1音と第5音の間にあるトライトーンの関係は保たれたまま、元のロクリアンに対し第6音や第2音がそれぞれ半音上がっているのでより旋律性が上がります。

第2楽章でロクリアン系を使う必要があったのか?

答えはYesです。作曲者の吉松隆さんはかなり意図的にロクリアン系の旋法を2楽章で使っていると考えられます。第2楽章は

メフィストフェレス的な「幸福と地獄とを共に見せてくれる悪魔」

を表す楽章です。ここに、第1音と第5音にトライトーン(悪魔の音程)が発生するロクリアン系の旋法を持ってきているのは確実に意図してのことだと思われます。1楽章が短調(マイナー系)のGエオリアンモードなので、同じく短調系のGロクリアン系を2楽章に持ってきているのも楽章のつながりの相性的に良いです。

「幸福と地獄とを共に見せてくれる」ってどの部分?

更に、2楽章の「幸福を見せてくれる悪魔」要素についても解説します。ロクリアンモードにはトライトーンが発生するためスケール全体に不安定感が生じ、「悪魔性」や「地獄のイメージ」と紐づくことは既に解説しました。では「幸福を見せてくれる悪魔」とはどういうことなのか?どの部分なのか?これがロクリアン♮6やロクリアン♮2♮6に繋がってきます。比較表にもある通り、

Gロクリアン♮6

ナチュラル・マイナーより暗いが、ロクリアンより柔らかい。緊張感と旋律的な柔らかさのバランスが特徴。Gロクリアン♮2♮6

旋律的で、希望を感じさせる響きを持つ。減5度(トライトーン)を含むが、他は明るさが増す。

となっておりロクリアンに対してナチュラル(半音上がる)音が増えることで、響きに柔らかさが生まれ旋律性が増します。必然的に響きに明るさが生まれるため、「希望」や「幸福」のイメージと結びつきます。ただ、第1音と第5音の間のトライトーン(減5度)をロクリアンと同様にロクリアン♮6・ロクリアン♮2♮6は持っているため、「悪魔性・地獄感」と「希望・幸福感」が共存するスケールとなります。これが2楽章がGロクリアン♮6・Gロクリアン♮2♮6でなければならない理由です。これらの旋法でなければ、2楽章の「幸福と地獄をともに見せてくれる悪魔」にはなり得ないのです。ロクリアン♮6やロクリアン♮2♮6はジャズ(特にモーダル・ジャズ)やロック(特にプログレッシヴ・ロック)ではしばしば見られますが、クラシック系の曲に意図的に使われることは珍しいと思います。(偶成的に使われることはあるかもしれませんが…。)ですが、作曲者の吉松隆さんは旋法やジャズ, ロックに精通されているので、これはかなり意図的に使っていると考えられます。冒頭のベースソロ+高弦のモティーフからすでにGロクリアン♮6, Gロクリアン♮2♮6が登場していることからも意図的に使っているで確定です。

冒頭のベースソロ

Gロクリアン♮6っぽい。ただし第6音(E♮)が明確に登場しない。Gロクリアンの可能性もある。ベースソロ直後の高弦のモティーフ

第2音がA♮、第6音がE♮なので、Gロクリアン♮2♮6(Gメロディック・ロクリアン♮2)で確定冒頭後

基本的に第2音(A♭, A♮), 第6音(E♭, E♮)を場面に応じて変化させることで「悪魔性・地獄感」と「希望・幸福感」の微妙な色合いを変化させている。もともとロクリアンに不安定感があるにもかかわらず、第2音と第6音を場面ごとに細かく変化させていることで、旋法の系統は決まっているのに聴き手側には響きが不安定で定まっていないように聴こえる。

まとめ

2楽章の考察、いかがだったでしょうか?正直旋法のところの解説を入れると抑えてもこのくらいの文量になってしまうので、プログラムノートではあのような表現に留めました。が、やはり誤解を生む可能性があるので説明しておきたい、特に吉松作品におけるジャズの要素を明確に言語化しておきたい思いがあり今回補足として解説を追記しました。2楽章については、かなり頭を悩ませましたが結果としてかなり納得感が得られました。吉松5番は、全体的には非常にわかりやすいオーケストレーションで、従来の作曲技法にジャズやロックの要素をうまく入れ込んでいて作曲技法の面から見ても名作だと思います。

ちなみに、2楽章に対する中の人(@sharuru3501)のXポスト…👇️

やっぱ吉松5番の2楽章はロクリアン系って理解で良さげだな

— せんと@ブルックナー完全に理解 (@sharuru3501) December 7, 2024

Gロクリアン

G-D♭でトライトーン作るから、悪魔の音程だし、緊張感出せるしで悪魔性を現す2楽章にぴったりすね

解説書き直したい pic.twitter.com/0oj3FACE1S

参考情報(本・サイトなど)

作曲は鳥のごとく | 吉松隆

吉松さんについて知るならマストな一冊。

作曲技法のことなども書いてありおもしろいです。

『運命』はなぜハ短調で扉を叩くのか ~調性で読み解くクラシック~ | 吉松隆

調性について吉松さんがわかりやすく解説してます。

吉松さんが好きな調性とかも書いてあります。

結構おもしろいです。

ショスタコーヴィチ/交響曲第10番に仕掛けられた暗号

吉松隆さん御本人によるショスタコーヴィチ交響曲第10番の解説記事です。吉松5番のファウスト性を理解するのに良いです。

いいなと思ったら応援しよう!