茅葺古民家はランボルギーニだった?現代の価値の変遷から通貨や交換、贈与のこれからを考える

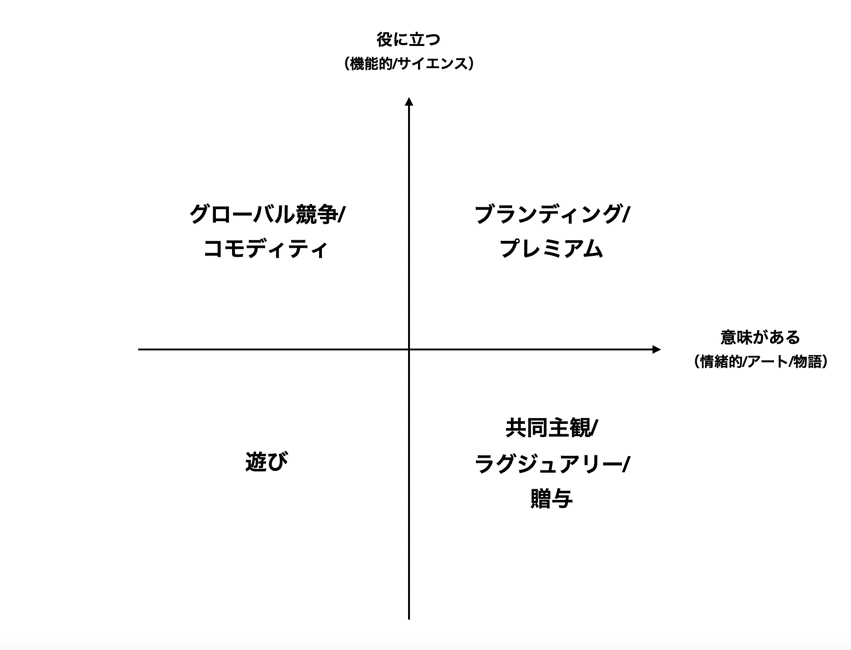

研究者の山口周さんが著書『ニュータイプの時代 新時代を生き抜く24の思考・行動様式』の中で、「役に立つか×意味があるか」の4象限でビジネスを整理していたのを読んだ。自分も戦略コンサル時代、「めっちゃ4象限書いてたなぁ」という淡い記憶とともに、Share Villageで取り組んでいることを無理矢理あてはめてみた。

執筆:丑田俊輔(シェアビレッジ代表)

「自動車メーカー」の場合

山口さんが著書で紹介している事例では、自動車メーカーを例にあげている。

「役に立つ」市場は、規模の経済や生産性が最も重要であり、グローバル競争の勝者総取りが発生する。「役に立つ×意味がない」象限としてトヨタや日産は、移動手段としての機能的価値を提供している。金額にして100万円〜300万円程度。

「意味がある」市場は、独自のポジションで高い経済価値を生み出す可能性がある。「役に立つ×意味がある」象限としてのBMWやベンツは、高い機能性とともに、自分の人生にとってその車に乗るという意味性を提供している。金額にして500万円〜1000万円程度。

「役に立たない×意味がある」象限としてのフェラーリやランボルギーニは、公道では使えない性能や、乗り心地や収納性も高いとは言えないが、唯一無二の意味を提供している。金額にして2000万円〜1億円以上。

すなわち、モノが飽和しつつある今、「役に立つ」市場よりも「意味がある」市場の価値が高まっていると山口さんは説明する。(そして、「役に立たない」ものが圧倒的な価値を生み出すことがある)

「茅葺古民家を舞台にした村づくり」の場合

さて、そんなフレームワークに、Share Villageのオリジンである、茅葺古民家を舞台にした村づくり*を当てはめてみる。

まずは「役に立つ」か?

年貢を納めて村民になることで、安心して里帰りできる第二の田舎を持ち、茅葺古民家に滞在・宿泊できるという視点では、一定の「役に立つ」要素はある。しかし、近代的な住宅と比べると、茅葺古民家というのは決して機能的とはいえない。

屋根の葺き替えには多くの労力が必要だし、断熱性能の低さ、時には虫だって出る。土間にあるかまどでご飯をたくよりも、炊飯器の方が便利だったりもする。最も高い年貢を収めるメイソンこと“名誉村民”(3人限定のスリーメイソン!)は、その価格分の権力を獲得できるわけではないけれど、継続的に参加してくれていた。そう考えると、「役に立たない」象限にはみ出ているとも考えられるだろう。

次に「意味がある」か?

消滅の危機にある日本の原風景を未来に残していくこと、都会と田舎をつなぐシェアコミュニティをつくることで新たなライフスタイルを提案するということは、「意味」と捉えてもよさそうだ。

そして今の時代、“みんなでつくる”“自治する”という行為自体が、一人ひとりにとって「意味」を含んでくる。(元々人類は、意味というよりは生き延びるために群れをつくってきた)

すなわち、ほぼ右下の象限。茅葺古民家を舞台にした村づくりは、ランボルギーニだったのだ(笑)

“みんなでつくる”“自治する”という意味

商品を買うだけにとどまらず、参加するという行為が一人ひとりにとって「意味」を含んでくると捉えると、昨今のビジネスの動向も見えてくる。

例えば、「ファンコミュニティ」をつくるとか、「プロセスエコノミー」(完成品ではなく制作過程そのものを売る)という言葉に注目が集まるのもその一環だ。フィリップ・コトラーの「マーケティング4.0」でも、顧客の自己実現や共創が大事になると論じている。これらは明らかに右側の「意味」の象限での営みだ。

参加という行為が進めば進むほど、「消費者」→「ファン」→「生産消費者(プロシューマー。生産活動を行う消費者、未来学者のアルビン・トフラーが述べた)」といった具合に、つくり手とつかい手の垣根は溶けていく。

その世界では、商品というよりはコモンズ化(ジェレミー・リフキンによると協働型コモンズ)したり、脱商品化・脱市場化したりしていくものも出てくるだろう。そうなると、お金とリターンという「等価交換」から、「贈与」(見返りを求めない行為)という行為の比重が増してくるシーンも生まれてくる。お金を払ってでも参加したい・貢献したくなるという、従来の商習慣をひっくり返したような状態だ。

贈与という行為は、あえてこの4象限で表現するとしたら、「役に立たない×意味がある」右下の象限に生息していそうだ。

この象限は、その価値を市場やお金で表現しにくい部分がある。ランボルギーニの価格は、競合商品と比較してマーケティング的に決めるというよりは、つくり手の主観、もしくはそのオーナー達も含めた「コミュニティの共同主観」で定められているとも言えるんじゃないだろうか。ラグジュアリーな価格帯に設定することもできれば、お金では数値化しない、法定通貨では買えない、見返りは求めない、ということだってあり得る。

どんな通貨が向いているか?

以前に、「経済圏によって、扱うツールも変わってくる」という話を書いた。

「役に立つ」象限においては、特に左上の象限においては、円やドルなどの法定通貨を使うのがわかりやすいし、電子マネーやポイントカードも便利でお得だ。

「意味がある」象限においては、お金に色をつけた、地域通貨やコミュニティ通貨といった道具の活用もありだ。最近では、ブロックチェーン技術を活かした「ソーシャルトークン」を発行することで、コミュニティメンバーへのインセンティブを設計していく事例も世界各地で生まれはじめている。

リターン性(役に立つ)を高めたい場合は、金融商品としての通貨とすることや、法定通貨や他の暗号通貨との互換性をもたせるといった設計も有効になってくる。

参加型のコミュニティをつくる時やコモンズを共同管理したい時など、このリターン性をもう少しまろやかにしたい場合は、金融商品化されていない「コミュニティ通貨」(コミュニティコイン)を扱ってみることもオススメしたい。

Share Villageアプリで発行できるようなデジタルなコインでもいいし、なんなら紙のお金をつくってみてもいい。(五城目町の「Poco Poco Kitchen」は葉っぱのお金を紙で流通させている)

ある意味“おもちゃ”的な存在だからこそ、自分で貯蓄せずに、コミュニティメンバー同士で贈り合うこともしやすくなる。

「コミュニティ通貨」というおもちゃをどう扱うか?

参加型のコミュニティをつくっていく上で、「役に立つ」=リターン、「役に立たない」=贈与のバランスをいかに設計するか?はポイントになってくる。

リターンを重視しすぎると、時にコミュニティ感が弱まってくるかもしれない。贈与を重視しすぎても、消費社会に慣れた現代において参加ハードルが高くなりすぎるかもしれない。

どちらかを選択するのみでなく、その間をハイブリッドに考えてみてもよさそうだ。

例えば、里山をシェアするコミュニティを月額会費制でつくるとした場合。お金の半分は里山の幸をお届けしたり、里山に遊びにこれたりする(&泊まれる)権利をリターンにする。残りの半分は、コモンズとしての里山の手入れに活用することで、次世代への贈与をしていく。

ここにコミュニティ通貨を使うとしたら?

まずは、「コモンズの利用権をなめらかにととのえる」シーンが考えられる。コモンズとして共有している里山や宿泊拠点は、みんなが使いすぎるとキャパオーバーしてしまう場合もある(一定の競合性をもつ)ため、毎月配布するコミュニティ通貨で利用できるようにすることで、フェアに管理していくことができる。

もう一つは、「コミュニティを楽しむ潤滑油として」。一般社会では役に立たないが、植樹した漆のネーミングライツとか、コミュニティ内での称号とかを、コミュニティ通貨で引き換えてみるなんてのも面白そうだ。

また、自分ですべてのリターンを享受せずに、山の手入れを頑張ってくれたメンバーに感謝をこめてコミュニティ通貨をプレゼントしてみるとか、お祭りや畑の開墾の原資に使って欲しいと「コミュニティに贈与」するのも粋だ。お金とリターンという「等価交換」に慣れた脳をゆさぶっていくリハビリにもなりそうである。

「意味」すらも手放していく

「意味」が大事であり、「通貨」も大事、という話を散々してきた。

そんな文脈をひっくり返すような話かもしれないが、人間が生きていく上で、はなから意味なんて必要ないこともある。子どもの遊びは、「役に立たない×意味がない」行為の典型かもしれないけれど、純粋に楽しかったり没頭できるものであり、そこから何かが生まれてきたりもする。

「通貨」といったツールも同様に、究極なくてもオッケーな時代がくるかもしれない。そんな自己矛盾もかかえつつ、時代の過渡期を大いに楽しんでいきたい。