Vol.4「学び場とコミュニティプラットフォーム」

こんにちは。当社が提供するコミュニティプラットフォームShare Village(以下、コミュニティプラットフォーム)は、2024年末にクローズすることになりました。

そこで、コミュニティプラットフォームのこれまでの歩みと、コミュニティプラットフォームを閉じることによって今後当社がどのような展開をしていくのかの軌跡を、『コミュニティプラットフォームの閉じ方』として連載しています。

前回の記事はこちらから

今回のテーマは『学び場とコミュニティプラットフォーム』

Share Village がコミュニティプラットフォームと併走して運営していたサービス*ラーニングビレッジの園主・さわさんをお招きして、2つのサービスの関係を振り返っていきます。

*ラーニングビレッジとは、”みんなでつくる参加型の学び場”のこと。

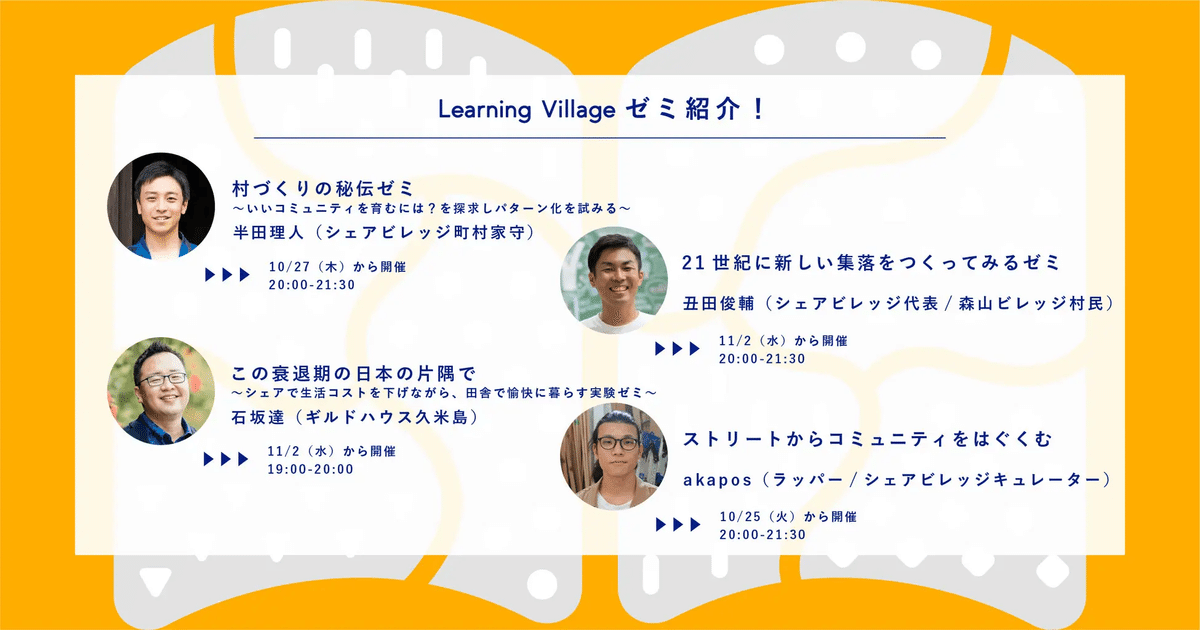

みんなで暮らしをつくる実践者の元へ足を運び、リアルな経験を積み、知り合った人と交流できる「ジャーニー」、ゲストからの話題提供をもとに、参加者と対話する場である「イベント」、実践者が学びや経験、知恵や技術を持ち寄り、さらに深めていくための「ゼミ」の3つの入り口を用意しています。

ラーニングビレッジ・プレリリースはこちらから。

では早速、本編へ参ります。

akapos: まずプラットフォームを進める中で、ラーニングビレッジが新たなサービスとして出てきたと思いますが、こちらの経緯をお聞きしても良いですか?

さわさん:ラーニングビレッジが出来たのは2022年10月。ちょうど2年前です。

僕は2021年11月にShare Villageにジョインして1年間、プラットフォームのキュレーション分野として、新しいコミュニティの立ち上げやコミュニティ運営の支援をしていました。その時、オンラインでのやり取りはあるが、実際に行ったことないコミュニティが多く、コミュニティーオーナー同士の横の繋がりもあまり出来てないと感じたのが、1番のきっかけでした。

お互いに学び合ったり、旅し合ったり。

Share Villageが大事にしている「学ぶことで豊かになっていく」という感覚を使いながら、そういった日常を、別のサービスを立ち上げることで作れないかなと考えました。

akapos:コミュニティプラットフォームの外でこういう取り組みをやろうよって始まったので、必ずしもプラットフォームのコミュニティオーナーやメンバーだけを対象にした訳では無いんですよね。

さわさん:そうですね。コミュニティ同士の関係性を豊かにするという目的もあったけど、同時にShare Villageのプラットフォームには入らないけど、自分たちのコミュニティをやっていて、良くしていきたい、繋がりを深めていきたいっていう方もいらっしゃいましたね。

akapos:関わりをより外に広げていく中で、今回はとりわけプラットフォームとの関わりという部分で掘り下げていきたいのですが、まず機能の面ではどうでしたか?

akapos:基本的に月額で払って、サブスクで会員になってもらうという座組みがあったと思いますが、そこはShare Villageの決済機能を使ったということだったんですよね。

さわさん:そうです。実際に僕らもプラットフォームの中で村を立ち上げて、そこで決済のやり取りをしていました。お金以外のやり取りや情報交換などは、タイムラインを活用しました。

ラーニングビレッジのランディングページはこちら!

半田:当時は、ちょうどShare Villageのプラットフォームとslackの連携をリリースした時だったので、ラーニングビレッジでもメンバーとのコミュニケーションはslackを使っていました。

slack連携によって、ラーニングビレッジの各ゼミやフィールドワークなど、トピックごとに会話できる状況を作りました。

akapos:ゼミやラーニングジャーニーなどのイベントでは、既存のプラットホームのコミュニティと上手く関わりながらやってたと思うんですが、この辺の企画秘話などは何かありますか?

さわさん:初期にはギルドハウス久米島のオーナーの石坂さんという方もゼミを持ってくれていましたね。彼自身、生活コストを下げながらどうやって楽しく一緒に暮らすかということを探求していて、実際にそれをオープンにしてみんなで探究しようということで始まったが、実際には広がりを作れず、途中で閉じることになりました。

半田さんのゼミは1年以上続いていて「秘伝ゼミ」なのか、「秘伝化ゼミ」なのかみたいな話もありましたよね。

半田:そうですね。これは説明が難しいんですけど、自分のゼミの場合は、地域ごと、事業者ごとの言葉遣いや感覚で表現されているコミュニティ作りや運営の知見をいかに一般的な言葉に落とし込んでいくか、というテーマでした。進めるうちに、言葉作りには一生かかってもゴールは存在しないのではないか、という意味で「秘伝」を作ろうとする「秘伝化」ゼミという名前に変えたりしていました。

岡山、高知、広島、千葉、秋田など、全国各地のローカルで活動するゼミメンバーそれぞれの経験をどう一般的な言葉で落とし込めるか、フレームワークを考えてみたり、色んな人をゲストに話を聞いたりして、かなり工夫しながら作っていきました。

現場から離れて自分の活動を俯瞰して見るのにちょうど良い時間だったって皆言ってくれました。

akapos:ぬまつーとふるえる書庫が姉妹村連携したのにあやかって、それぞれの現地に行く企画を立てたと思いますが、我々も旗振り役でありながら自分達が学ぶことも意識していたんですか?

さわさん:どちらかというと、最初からその意図はかなりあって。半田さんは秋田県五城目の古民家の経験値があって、現場にいる人たちと共有の目線を持って交流出来ていたと思います。でも僕は当時京都に移住していわゆる現場というものから離れて過ごしていた時期でした。共通の土壌を持たずに会話することで、一緒にこうしましょうって言ってる時のリアリティの薄さみたいなところをすごく感じていて、それは失礼なことだと思っていたから、ある種それを言い訳にして、周りの人を誘いながら現場に自分自身も足を運ぼうと思っていました。

一緒に何かをするってことが、自分が何より学んで、周りの人もお裾分けできる感覚があって、だから明確に学びに行って、明確に一緒に学べるねという感覚を共有していた感じですね。

akapos:逆にコミュニティオーナーからのフィードバックってあったんですか?

さわさん:例えばちんたら村のカズシ君とかは、なかなか普段の現場優先で、やりたいけど出来ずにいたことを一緒に形にしてみたり、一緒に俵山ビレッジのコミュニティオーナーのもとを訪問するなど、数日間まとまった時間を一緒に過ごしておしゃべりする中で、ちんたら村ってこういう場所だよねっていう会話そのものがすごく頭の整理に繋がって、理解が深まったって言ってくれましたね。

ちんたら村のイベントの例はこちら。

akapos:半田さんのゼミもまさにそんな感じでしたよね。

半田:そうですね。なかなか共通言語を作って言葉としてまとめるのは難しいけれど、自分たちの経験を共有できている感覚や、仲間が作れている感じはありましたね。

さわさん:ふるえる書庫の釈さんも、オーナー以外の人が顔になって書庫の店番してくれると嬉しいけど、自分じゃない人に何をどこまで任せられるのか、という悩みがあって、それを相談できる人(他のコミュニティーオーナー)が出来たと言っていましたね。

akapos:プラットフォームが閉じた後はラーニングビレッジがメインのサービスとして残っていくと思いますが、今後の展望などは何かありますか?

さわさん:コミュニティプラットフォームとも関わる中でラーニングビレッジをすすめてきて、僕たちが発信したいメッセージと、発信したい仲間が見えてきました。

これまでは便宜上、コミュニティオーナーという肩書きを用いて、その地域でコミュニティを営んだり、仕掛けをする人たちとともにやってきました。

コミュニティという枠組みだけでなく、ある種「遊び」のような感覚があったりと、これまでの肩書きでは表現しきれないような、おもしろい生き方をしている人たちが日本の各地にいるなあ、という感覚があります。

地域の人や遊休資源など今ある地域資源を活かすことであったり、関係人口を受け入れるような取り組みであったり、ただただローカルで展開している営みであったり、、、

しかしながらそういう人たちというのは、事業という点からすれば生産性に乏しく、コスパも低いものを引き受け、葛藤しながらも、人間としてあたたかく、そしてかっこいいんですよね。ラーニングビレッジは、そういう人たちとの学び合いの場であったり、共有して新たな場づくり、暮らしづくりをしていく役割があるのかなと思っています。

コミュニティプラットフォームやラーニングビレッジのこれまでの歩みのなかで感じてきたことを、もっと新しい形でアウトプットしていくことを企画しています。

僕たちのことばで、「こうした生き方をしている人が増えると世の中をもっと楽しく生きられそう」ということを伝えていきたいなと思っています。

まとめ

プラットフォームサービスから派生したラーニングビレッジ。

コミュニティプラットフォームとゆるやかに隣接しながら、Share Villageがこれまで蓄積してきた知見やナレッジを学んで、サービスを築きあげてきました。

最後に、「こうした生き方をしている人が増えると世の中をもっと楽しく生きられそう」ということを発信していきたい

とあったように、ラーニングビレッジの次の発信にご期待ください!