「福祉がひらく 地域の共創デザイン スタディプログラム」が始動! 富士見中学校高等学校さんと 「こまった課?」体験 【 Vol.1 】

みなさん、こんにちは。「石神井いとなみの起点プロジェクト」の竹内(デジタル・アド・サービス)です。

石神井いとなみの起点プロジェクトは、2026年春、東京・石神井に新しく生まれる福祉の拠点(設置主体:社会福祉法人東京都手をつなぐ育成会)をベースに、東京・都市部の抱える課題の多様性と絶対量に向き合いながら「基本となる福祉事業」と「みらい創造型拠点事業」そして、その2つの融合で、誰もがあたりまえのいとなみを続けていくことのできる地域づくりのモデルとなっていくことを目指すプロジェクトです。

▶︎ こちらの記事もぜひご覧ください。

#01:はじめまして「石神井いとなみの起点プロジェクト」です!

ひさしぶりの記事になってしまいましたが、プロジェクトの活動はもちろん続いています。7月16日には、プロジェクトのウェブサイトも公開となりました。ぜひご覧ください!

▶︎ 石神井いとなみの起点プロジェクト ウェブサイト

1. 課題とアプローチの大きな容れもの「プラットフォーム」としてのプロジェクト

これまでの記事「#01:はじめまして『石神井いとなみの起点プロジェクト』です!」や「#07:プロジェクトメンバー 対談 【 仁田坂和夫さん・村田尚武さん 前編 】」でも触れていますが、石神井いとなみの起点プロジェクトには、2022年にプロジェクトを立ち上げて以来、さまざまなフィールドから、異なる背景や経験、視点をもつメンバーが参画しています。

拠点の設置主体である社会福祉法人東京都手をつなぐ育成会はもちろん、

練馬手をつなぐ親の会、政治家、地域事業者、デザイン会社、建築・設計会社、総合商社、

建設会社、不動産会社、学術機関、ケアテック企業などから、

多様な経験と専門性を持つメンバーが参画、つながり、共創しています。

というのも、私たちは新しくできる拠点を、そしてこの「石神井いとなみの起点プロジェクト」自体を障害福祉の枠を超えて、誰にとっても暮らしやすい地域づくりを目指して、たくさんの人たちがつながり、共創できる、多様な課題とアプローチの大きな容れものであり、土台となる「プラットフォーム」として持続的に運用するという考えを持って活動しているからです。

そのために、これからも、もっといろいろな人たちと出会い、つながり、アクションをともにすることを目指しています。

そんななか、ご縁があって、東京都北区にある順天中学校・高等学校さんの探究活動の発表会「高校生探究コンテスト(究コン)」を見学する機会をいただきました。生徒さんが、自らの体験から課題を発見・設定、未来に向けたビジネスアイデアとして企画し、試行錯誤しながら前進している経験を発表する姿に大きな刺激と感銘を受けました。

2. 福祉がひらく 地域の共創デザイン スタディプログラム

同時に、石神井いとなみの起点プロジェクトでも、中学生や高校生の皆さんと一緒に活動したい!との思いを強くしました。「どういう地域に暮らし続けたい?」「いろいろな人にとって心地よいってどんなこと?」立ち上がったばかりで、これから育っていく石神井いとなみの起点プロジェクト。そのリアルな現場、生きたプロジェクトを舞台に、中学生や高校生、先生たちと一緒に考え、アイデアを育て、実現していく体験を重ねていけたらと思い「福祉がひらく 地域の共創デザイン スタディプログラム」を企画しました。

そんな活動を模索しているときに、武蔵野美術大学主催のこれからの学び・教育の可能性を考えるシンポジウム「MANABI DESIGN SYMPOSIUM 2024」で、東京都練馬区にある学校法人山崎学園 富士見中学校高等学校さんの「高校生向けデザイン思考教育プロジェクト」についての発表を拝見しました。

富士見中学校高等学校さんと新しい拠点は西武池袋線で2駅とご近所どうし。何か連携した活動ができたら!と思い、発表をされていた美術科教員の杉原誠先生とお話しする機会をいただきました。

富士見中学校高等学校さんについて少しご紹介します。

富士見中学校高等学校さんは、東京都練馬区にある中学高校一貫の女子校です。「自分と向き合う力」「人と向き合う力」「課題と向き合う力」等から成る、社会に貢献できる自立した女性としての「17の力」を掲げ、その力を6年間かけて育むことを目的として、探究学習にも熱心に取り組んでいらっしゃいます。

石神井いとなみの起点プロジェクトでの取り組みや「福祉がひらく 地域の共創デザイン スタディプログラム」についてご紹介するなかで、先生方からはこんな声を聴かせていただきました。

●生徒たちに、課題を知るためには現場を大事にしようと話している。学校外に出て、学校外の人と話せる経験をつくりたい。

●障害や共生に興味を持っている生徒もいるけれど、とっかかりを自分たちで探すのが大変。とても良い機会になると思う。

●SDGs探究で「目標3:すべての人に健康と福祉を」を選んだ生徒たちからは、課題はあるけれどどう関わったらいいかわからない、何をしたらいいかわからないという声もある。

●石神井の福祉の拠点づくりに生徒たちの声も反映されるなんておもしろそう。いろいろな世代で考えていくことが大事だと思う。

日々生徒さんと向き合い、探究学習についての模索を重ねていらっしゃる先生方とお話しをさせていただくことで、たくさんの共創の糸口が見え、とてもうれしく思ったことを覚えています。

実際に「こまった課?体験」「利用者さんのアート作品の対話型鑑賞」「生徒さん制作の絵本朗読会」など、楽しみな取り組みをさまざまに企画、実践中です。その様子もこのnoteでお伝えしていきたいと思います!

3. 富士見中学校高等学校の先生たちが「こまった課?」を体験!

さっそく第一歩として、プログラムのいちコンテンツとしてご紹介した、 社会福祉法人東京都手をつなぐ育成会とデジタル・アド・サービスを中心とした共同チームで企画・開発・制作した、障害を楽しく知るコミュニケーションカードゲーム「こまった課?」に興味をもってくださり、まず教職員の皆さんに体験していただきました!

▶︎ こまった課? とは?

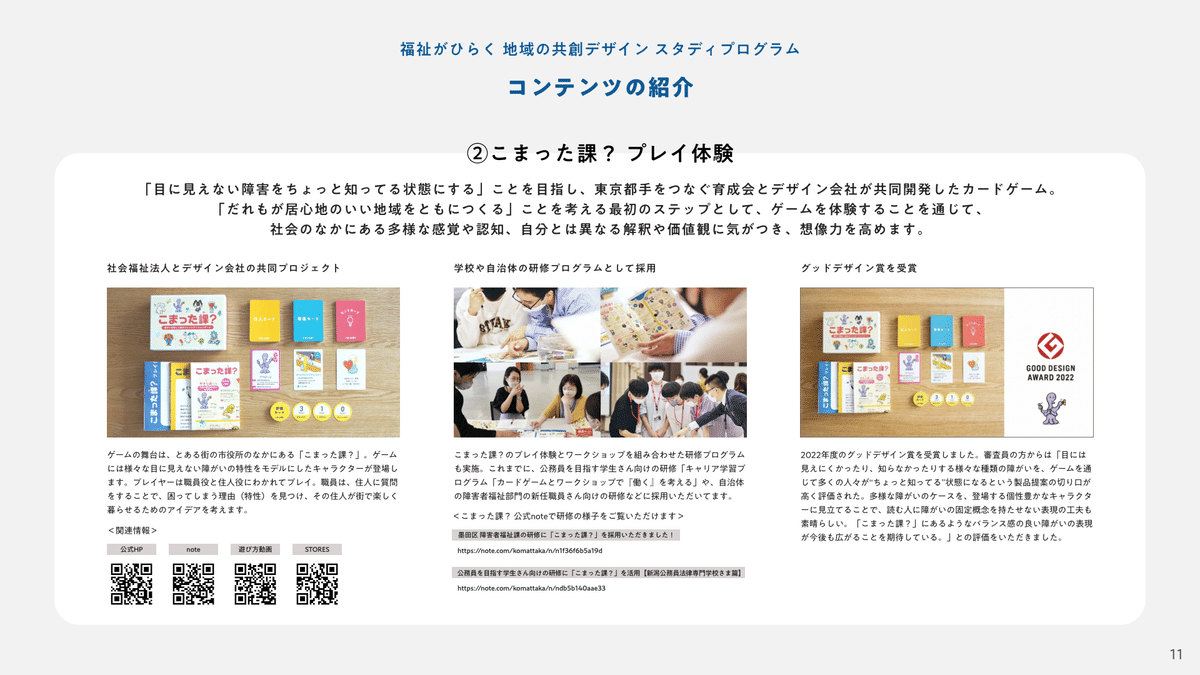

発達障害などの「目に見えない障がいを“ちょっと知ってる”状態にすること」をめざして、 社会福祉法人東京都手をつなぐ育成会とデジタル・アド・サービスを中心とした共同チームで企画・開発・制作した、障害を楽しく知るカードゲームです。

体験会には、杉原先生をはじめ「社会の課題を知る」をテーマに「SDGs探究」を行う高校1年生を担当する先生方を中心に13名の教職員の皆さんがご参加くださいました。

ゲームを楽しむ、プレイヤーどうしのコミュニケーションを楽しむというプロセスを通じて「目に見えない障害」についての自分のなかの意識やその変化等の気づきを感じとり、考えてみる。多様な人たちが心地よく暮らせるアイデアを発想してみる。そんな体験をしていただいたあとで、次のステップ、生徒さんたちの「こまった課?」体験に向けて、意見交換をさせていただきました。

✍️ 次の記事(#17)では、実際にSDGs探究の活動に取り組む高校1年生のチーム活動として行われた「こまった課?」体験の様子をお伝えします!

▶︎ #17 :「福祉がひらく 地域の共創デザイン スタディプログラム」が始動! 富士見中学校高等学校さんと 「こまった課?」体験 【 Vol.2 】

▶︎ こまった課? 公式note

こまった課?を活用したその他のワークショップや研修のレポートは、ぜひこまった課? 公式noteでご覧ください!

*****************************************************************************

🌱 このnoteでは、こんなコンテンツを展開していきます!

*****************************************************************************

・VISION:中⻑期の視点でのプロジェクトの考えや思いを伝える

・TEAM:インタビューや対談で、プロジェクトの⼈を伝える

・ACTION:プロジェクトでのリアルな活動を伝える

・FIELD:⽯神井のまちとそのいとなみを紹介する

・LAB. :学術機関や企業との共同研究からの学びをシェアする

・STORY:ここで生まれるいとなみを想像し、言葉や絵で表現する

・MEETING:プロジェクトを通じて出会い、つどい、つながる

・PICK UP:思考や対話の起点となる視点を共有する